陰道順產分娩和產鉗助產對產婦盆底功能及近遠期并發癥的影響

賀 雨,陳海燕,程 浩,周 潔

女性盆底由肛提肌、尾骨肌、肌肉筋膜、神經及盆腔器官組成。盆底功能障礙指由一系列因素造成的盆腔器官功能異常、位置移動、盆底支持結構脆弱的一種疾病[1-2]。盆底功能障礙受先天性和后天環境的雙重影響,一般在高齡、肥胖、長期咳嗽、陰道分娩的婦女中發病率極高,而妊娠、分娩是引起該病的主要誘因[3]。有研究顯示,我國婦女盆底功能障礙發病率高達42%,該病引發的盆底痛、大小便失禁及性功能障礙等并發癥嚴重影響了患者的身心健康[4]。產鉗助產是臨床上常用的陰道助產方式之一,能夠縮短產程,使胎兒頭部免受擠壓,降低剖宮產率,但大量臨床案例發現,產鉗助產進一步加重了陰道分娩造成的盆底肌、肛提肌損傷及相關并發癥的發生風險[5-6]。本文對在我院經陰道順產分娩與產鉗助產產婦的盆底功能及近遠期并發癥進行觀察,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 收集2017年3月—2020年3月于我院初次分娩的120例產婦資料。納入標準:單胎、初次分娩;年齡20~40歲;孕期37~42周;括約肌、縮肛肌正常;產婦精神正常;產鉗助產組產婦符合助產指證;產婦及家屬知情同意本研究。排除標準:有盆腔損傷及手術史者;膀胱脫垂者;尿失禁、尿遺漏及其他泌尿系統疾病者;呼吸系統疾病者;心腦血管疾病者;嚴重肝腎功能障礙者。120例產婦按分娩時是否產鉗助產分為陰道順產分娩組(n=68)與產鉗助產組(n=52),兩組年齡、體質量指數、孕周及新生兒體質量比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究經醫學倫理委員會批準。

表1 陰道分娩是否產鉗助產兩組產婦一般資料比較

1.2觀察指標

1.2.1盆底肌電值:兩組產婦于產后6周、3個月、6個月,采用盆底肌電儀及肌電生物反饋儀(上海涵飛醫療器械有限公司生產)進行盆底肌電值測定。測定前叮囑受試者排空二便,取截石位,將陰道電極置于受檢者陰道內,測定不同指令下陰道收縮的肌電值。①完全放松狀態下,檢測受試者前靜息平均肌電值;②根據指令快速收縮、放松陰道肌肉,檢測快肌最大肌電值,兩次收縮間隔為10 s,重復5次,取平均值;③根據指令快速收縮陰道肌肉,并維持10 s,隨即放松,檢測混合肌平均肌電值,兩次收縮間隔為10 s,重復5次,取平均值;④快速收縮陰道肌肉并維持60 s,測定慢肌平均肌電值。盆底肌電值正常標準:前靜息平均肌電值2~4 V,快肌最大肌電值35~45 V,混合肌平均肌電值30~40 V,慢肌平均肌電值25~35 V。

1.2.2盆底肌力:兩組產婦分別于產后6周、3個月、6個月,使用DJZ-B型低頻神經肌肉刺激治療儀(廣州市杉山醫療器械實業有限公司生產)進行盆底Ⅰ、Ⅱ類肌纖維測定。測定前叮囑產婦排空二便,并指導產婦長時間持續收縮盆底Ⅰ類肌纖維和短暫收縮盆底Ⅱ類肌纖維,以評價產婦盆底肌肉狀態。其中,盆底Ⅰ類肌纖維持續時間0 s為0級,1 s為1級,2 s為2級,3 s為3級,4 s為4級,5 s及以上為5級;盆底Ⅱ類肌纖維持續次數0次為0級,1次為1級,以此類推。以3級及以下作為盆底肌力下降的標準。

1.2.3肛提肌損傷情況:兩組產婦于產后6周、3個月、6個月,采用DW-T6型多普勒超聲診斷系統(江蘇大為醫療有限公司生產)分析肛提肌損傷情況。測定前叮囑受試者排空二便,取膀胱截石位,將儀器探頭置于受檢者會陰處,獲得靜息、瓦時動作及縮肛動作下的盆膈裂孔圖像,并通過盆底容積數據觀察分析肛提肌損傷情況。

1.2.4并發癥:評價并比較兩組產婦分娩近期(產后42 d內)及遠期(產后6個月)并發癥發生情況[7]。

2 結果

2.1兩組產婦盆底肌電值比較 兩組產婦產后6周、3個月、6個月前靜息平均肌電值、快肌最大肌電值、混合肌平均肌電值及慢肌平均肌電值均逐漸升高(P<0.01),除陰道順產分娩組產后6周與產后3個月前靜息平均肌電值比較差異無統計學意義(P>0.05)外,上述指標同組間3個時間點間兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。產鉗助產組產婦產后6周、3個月、6個月前靜息平均肌電值、快肌最大肌電值、混合肌平均肌電值及慢肌平均肌電值均顯著低于陰道順產分娩組(P<0.01)。見表2。

表2 陰道分娩是否產鉗助產兩組產婦盆底肌電值比較

2.2兩組產婦盆底肌力比較 兩組產婦產后6周、3個月、6個月盆底肌力逐漸升高(P<0.01),且同組間3個時間點兩兩比較差異有統計學意義(P<0.05)。產鉗助產組產婦產后6周、3個月、6個月盆底肌力顯著低于陰道順產分娩組(P<0.05或P<0.01)。見表3。

表3 陰道分娩是否產鉗助產兩組產婦盆底肌力比較級)

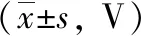

2.3兩組產婦肛提肌損傷比較 兩組產婦產后6周、3個月、6個月肛提肌損傷發生率逐漸降低(P<0.05或P<0.01);同組間兩兩比較發現,肛提肌損傷、肛提肌撕裂及肛提肌裂孔面積增大發生率產后6周與產后3個月、產后3個月與產后6個月時比較差異均無統計學意義(P>0.05),產后6周與產后6個月時比較差異有統計學意義(P<0.05)。產鉗助產組產婦產后6周、3個月、6個月肛提肌損傷、肛提肌撕裂發生率高于陰道順產分娩組,產后6個月肛提肌裂孔面積增大發生率高于陰道順產分娩組,差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。見表4。

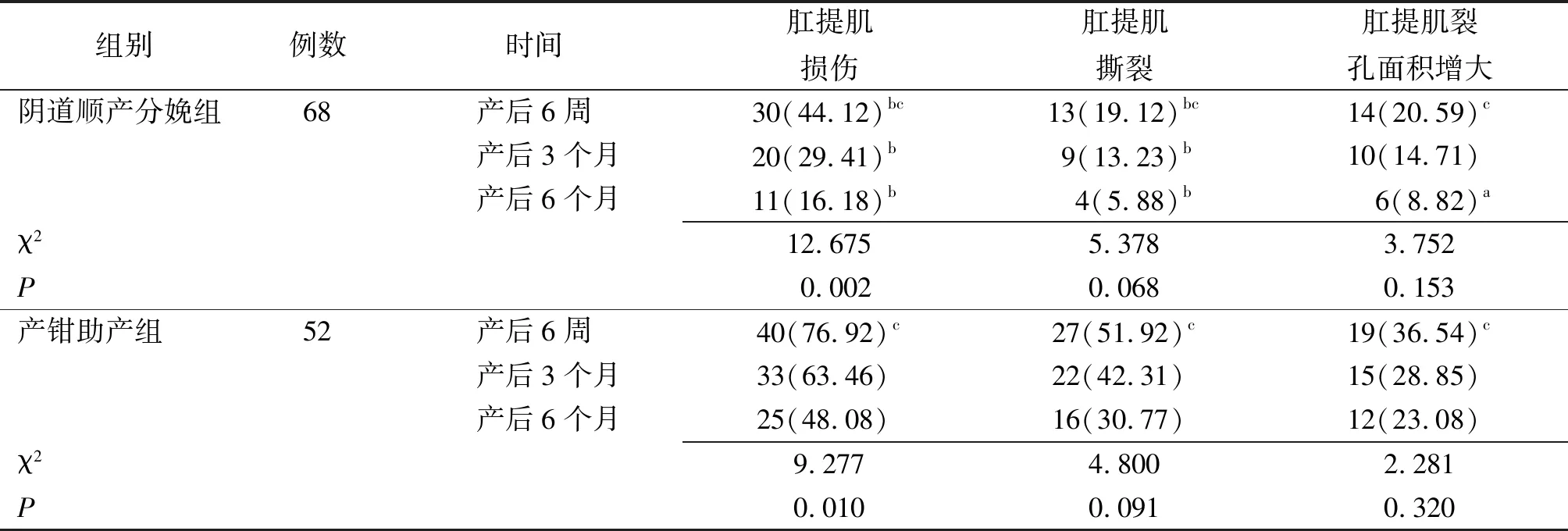

2.4兩組產婦并發癥比較 產鉗助產組產婦近、遠期總并發癥發生率顯著高于陰道順產分娩組(P<0.05或P<0.01)。見表5。

3 討論

盆底損傷引發的盆底功能障礙發病原因較多,而經陰道分娩是增加該病發生風險最大的一個因素[8]。一方面,妊娠期間,隨著胎兒質量、體積的不斷增大,盆底支持組織壓迫增加,盆底肌力超出負荷,盆底肌纖維發生損傷,造成肛提肌薄弱,縮肛功能發生障礙,同時胎盤素的增加重塑了盆底膠原蛋白支持結構,引起盆底肌松弛,進一步增加了盆底功能障礙的發生率[9];另一方面,分娩過程中,母體將全部的力量集中于腹部,使胎兒由子宮擠向陰道,陰道壁變軟,盆底壓力顯著增大,盆底肌肉去神經化,盆底組織發生機械損傷甚至完全撕裂,盆底功能損傷嚴重[10]。

表4 陰道分娩是否產鉗助產兩組產婦肛提肌損傷比較[例(%)]

表5 陰道分娩是否產鉗助產兩組產婦并發癥比較[例(%)]

產鉗助產是指利用器械產鉗幫助胎兒娩出的助產方式,產鉗分為兩葉,可與胎兒頭部完美貼合,保護胎兒頭部免受傷害,醫護人員手持產鉗向外牽引,即可將胎兒娩出體外[11]。多數學者認為產鉗助產較陰道順產分娩對母體的盆底損傷更為嚴重,導致盆腔器官脫垂、壓力性二便失禁的出現,其損傷機制可能為在陰道分娩損傷的基礎上,產鉗的使用相當于增大了胎兒的有效頭圍,而產鉗放置位置不當、牽引機械力的施加使盆底肌肉去神經化加劇,神經傳導時間明顯變長,而盆底支持組織受直接損傷及缺血再灌注的間接損傷使盆底功能障礙風險增高[12-14]。本研究中,陰道順產分娩產婦產后不同時間點盆底肌電值、盆底肌力、肛提肌損傷改善情況明顯優于產鉗助產組,說明陰道順產分娩產婦盆底功能障礙程度更低,與彭曉梅等[15]研究結論一致。

妊娠期的長期壓迫使盆底組織缺氧、缺血,支持結構脆弱,肌肉神經去極化,肌肉收縮功能障礙,引發盆腔器官脫垂、二便失禁[16-17]。產鉗助產術能顯著縮短第二產程時間,使胎兒頭部免受陰道擠壓出現缺氧、腦損傷甚至窒息現象,新生兒預后良好,但此法對母體傷害極大[18]。大量研究顯示,產鉗助產造成的產后出血、陰道血腫撕裂、宮頸撕裂損傷發生率極高,Johanson等[19]對產鉗助產產婦進行了5年隨訪發現,有20%~50%的產婦存在腸道失控、尿失禁及排便緊迫性等并發癥。本研究中,陰道順產分娩組產婦近遠期總并發癥發生率相較產鉗助產組低,提示自然分娩對母體的傷害更少。

產鉗助產是解決頭位性難產的有效手段,現代醫學技術理論旨在保證分娩順利的同時盡量減少母嬰并發癥的發生,那么熟練掌握產鉗技術的適應證、禁忌證,提高產鉗助產技巧是解決該難題的關鍵[20]。在妊娠期間應按時進行陰道、骨盆檢查,并確定胎兒大小方位,應用產鉗前準確估計難易程度及可能造成的損傷概率,并做好相應的急救措施;分娩過程中,在確定適應證的基礎上,置鉗輕柔,順骨盆組織及胎兒頭部輕輕滑入,謹防劃傷胎兒面部,手持產鉗,施加適當牽引力,切忌暴力,隨著宮縮的頻率向外均勻輕柔牽引,保護會陰,卸鉗時分葉滑出,及時縫合傷口,減少出血量。此外,產后應按時行盆底功能檢查并接受相應的治療與康復訓練,使分娩傷害最小化[21-24]。

綜上所述,與陰道順產分娩相比,產鉗助產對產婦盆底肌力、肛提肌損傷更為嚴重,并增加了產后并發癥的發生風險。