淺埋車站端廳空間設計及自然光引入研究

閆 陽

(北京城建設計發展集團股份有限公司,北京 100037)

城市的發展離不開便捷的市政公共交通體系,其中作為城市交通出行主動脈的軌道交通線路起到了舉足輕重的作用。軌道交通在服務社會公共交通系統的同時,其前期巨大資金投入和后期設備更新、運營費用也逐漸成為城市財政的主要支出項目。同時,乘客對地鐵乘車環境舒適性要求也越來越高,對地鐵車站服務設施、車站照度、潔凈空氣及陽光能否引入地鐵內部空間有了更高的需求和愿望。另外,近幾年的氣候變化及新冠疫情的突發,使得乘客對空氣質量及自然光攝入地下空間的健康要求更加迫切。因此,如何減少軌道交通前期建設成本、提高軌道交通地下空間環境效果和健康性、引入自然光和清新空氣、提升軌道交通建筑品質、降低項目建設規模和減少后期運營費用已成為設計師需要思考的主要問題。

合肥軌道交通1號線工程,創新推出了端廳自然通風、采光型式車站。該車站站廳候車空間設計采用端廳出地面的結構形式,形成自然通風采光模式,減少了通風系統設備投資及車站燈具的數量,整體節能、降低投資及后期運維費用效果十分明顯,而且寬敞明亮的自然光攝入站廳,大大提高了建筑的品質和乘客候車過程的舒適感,可通過自然通風、采光滿足地鐵站廳正常運營,體現了地下空間地面化、交通空間公建化的設計思路。同時,淺埋結構降低了土建工程造價,創新的站廳設計、舒適的空間效果提升了客流舒適度和疏散效率。截至目前,合肥市軌道交通1號線已經成功建設并投入運營此類型車站4座,節能及服務乘客成效顯著。

1 車站選取

軌道交通承擔了城市主要交通運量,串聯起軌道交通重大客流聚集點的地鐵車站,成為城市建筑藝術整體一個有機組成部分和城市交通功能順利運行的重要環節,因此在車站的型式和建筑藝術方面,既要有交通建筑的共同特點,又能體現各自車站獨特性、城市文化背景、場地的適用性、投資的經濟性,同時需要研究健康的空氣和自然光能否更好地引入地下建筑空間,以達到節能環保、可持續發展等效果[1]。

為更好結合區域市政道路規劃條件和周邊公共建筑規劃及步行系統設計,選取合肥軌道交通1號線濱湖科學城范圍內4座車站,從線路標高控制、綠色節能環保、節約造價等方面進行了研究,分析對比車站高架、地下、地面等多種敷設模式的優缺點,最終創新思路確定“淺埋地下端廳”車站型式。該站型不僅車站客流流線組織合理,而且結構淺埋設計節約建設投資,端頭廳型式減少了設備系統的規模,站廳自然通風采光的設計也降低了后期運營成本。該淺埋車站型式經過幾年來的實際運營檢驗,乘客體驗舒適性、運營及節能效果明顯。圖1為淺埋明挖端廳車站鳥瞰照片,圖2為淺埋明挖端廳車站總圖。

圖1 淺埋明挖端廳車站鳥瞰圖Figure 1 A bird’s-eye view of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

圖2 淺埋明挖端廳車站總圖Figure 2 The general layout of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

淺埋車站站臺位于地面標高9 m以下,頂板覆土約3 m,站臺采用側式,為縮小工程規模節約造價,站廳則采用結合地面綠化帶整體設計,結構突出地面的半地下端廳設計,站廳出地面部分設置側窗和天窗,站廳可滿足自然通風采光,陽光可以直接照射進站廳,節能環保的同時創造了良好的乘客候車空間[2]。

2 設計思路

濱湖科學城廬州大道段4座車站線路標高受周邊地形限制,設計方案如采用標準地下島式兩層車站難度大,且地下二層車站投資相比淺埋車站投資增加約2 000萬元;如采用地面車站敷設模式,地面軌道線路必然會截斷揚子江路、南京路、紫云路等周邊道路與廬州大道的水平接駁,同時道路交叉口的紅綠燈組織需要同時考慮軌道交通和既有地面車流、人流的組織放行,間接導致交通系統通行能力大大降低。如道路采用立交設計,上跨軌道線路或者道路隧道型式下穿軌道線路,兩個方案均會增加道路建設的土建投資約700萬~1 100萬元,同時未來區域化商業氛圍也將會被擬建的高架橋或下穿隧道引路分割、破壞,對于未來商業地塊的土地價值提升帶來負面影響,因此幾種方案均不是最優方案。圖3為站位設置分析示意圖。

圖3 站位設置Figure 3 Locations of the station

綜合了城市規劃、市政管線、周邊商業地塊開發業態及空間布局等多方面因素;采取在擬建道路東側地塊退讓既有道路紅線的30~80 m綠化帶內設置車站,站廳單層出地面高度4 m,凈空8 m;站臺地下設計覆土3 m。地面客流由人行道進入地面集散廣場,通過廣場設置的樓梯下至站廳門廳集散空間進站購票乘車。淺埋明挖的地鐵車站敷設方式,減少了地鐵車站在既有道路下方敷設帶來的道路路面、市政管線遷改對城市交通出行的影響[3]。

由于地鐵擬建位置位于道路紅線外的綠化帶內,沒有遠期規劃管線,可以淺基坑開挖,車站土建結構投資也會有所降低,站廳利用設置在地面綠化帶內的優勢,采用半地下端廳設計,可形成挺拔、開闊的站廳空間,不僅綠色節能環保,還可通過頂窗和側窗引入自然光,形成公共交通空間特有的光影效果;站臺為地下一層,采用淺埋側式站臺設計,站廳入口設置下沉空間,即可區分軌道和市政的空間界限,又形成了二者有機的空間延續點,同時整體車站淺埋減小了工程規模,側式站臺結合端廳設計,在站臺兩側各設計一組疏散樓、扶梯,乘客出站后很自然地向站臺兩側疏散,流線便捷安全;車站整體設計經濟、節約能源,同時提高了乘車舒適感[4-5]。圖4為淺埋明挖端廳車站站廳平面圖,圖5為淺埋明挖端廳車站站臺平面圖。

圖4 淺埋明挖端廳車站站廳平面圖Figure 4 Plan of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

圖5 淺埋明挖端廳車站站臺平面圖Figure 5 Platform layout of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

3 精細化設計方案

3.1 設計挑戰和空間理念

地鐵淺埋端廳側式車站,沒有任何成功的經驗可以借鑒;淺埋思路除了要節約造價,還應該綜合考慮客流的便捷出行、消防安全及車站設備系統功能的合理運行,所有的設計細節均需要結合現場情況和各專業間的認真配合,一步步地去推敲、論證。圖 6為車站站廳室內照片。

圖6 車站站廳室內Figure 6 The underground part of the hall

車站設置在市政80 m綠化帶下面,相比道路下方建設車站,減少了道路及市政管線的遷改、還建費用近千萬元,同時車站地面建筑融入了80 m綠化帶,間接提升了景觀效果。

其次,考慮站廳的客流組織和空間效果,如何使進出站的客流組織流暢不產生交叉,如何帶給乘客一個舒適、健康的候車體驗、如何引入自然光、空氣,如何節能環保等是設計應該首要解決考慮的問題。

淺埋車站設計控制標高就是線路的軌頂標高,軌頂標高限定了車站的基底深度,經過計算,車站站臺結構頂部預留滿足市政管線后期穿越覆土的厚度,站廳結構部分則為爭取更好的采光和照明,結合站廳內部的設備管線及監控設備的安裝,將站廳結構適度突出地面;利用自身優勢結合出地面的站廳高度,形成了尺寸為24 m×32 m,凈空8 m左右的空間。同時為進一步營造更好的空間感受效果,在站廳頂部設置采光天窗,配以明亮色調的裝飾飾面,使乘客進入車站后看到的是地鐵列車的呼嘯而過,感受到的是微風撲面、陽光的緩緩灑落,光影斑駁[5-6]。

同時,采用端廳設計理念后,車站站臺的疏散樓、扶梯設置在有效站臺兩端,相比傳統車站中間設置樓、扶梯和殘疾人電梯,空間效果更加通透,客流的疏散引導性更加直接、通暢,客流的疏散時間和效率相比傳統地下兩層車站也有優化。

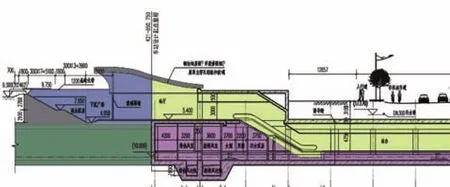

車站站廳自然通風、采光的系統模式,取消了大量的送排風系統的管線,減少了通風系統設備,使得站廳的空間更加簡潔和開敞。圖7為淺埋明挖端廳車站剖面圖。

圖7 淺埋明挖端廳車站剖面圖Figure 7 Profile of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

3.2 建構與城市空間的融合

車站地面廳造型及外立面裝修設計風格與周邊已建及擬建建筑方案統一,結合市政綠化帶景觀設計方案匹配地鐵地面廳自身綠化種植,不僅簡化了市政建設和地鐵建設的接口管理,而且達到整體融合街區景觀和城市綠化帶的效果。站臺部分頂板結構覆土設計,種植灌木和草坪,使車站頂板綠化帶慢慢延伸至市政綠化帶景觀內,弱化了地面構筑物的體塊大小,減少了對綠化帶后面商業地塊景觀和沿街立面的影響,同時加強了建筑融入市政綠化的代入感。圖8為車站站廳地面部分照片。

圖8 車站站廳地面部分Figure 8 The ground part of the hall

站臺結構淺埋設計標高,考慮了遠期可能穿越地鐵站臺區域結構頂板的市政管線,為今后周邊項目建設預留了管線穿越條件,所以線路標高的選取不僅考慮減少車站的埋深,而且結合站臺限界控制高度進行精細化設計,最終確定在車站站臺頂板以上預留了3 m左右的覆土,以便今后的市政管線穿越和滿足地面景觀植被種植土的厚度,實踐驗證經過數年的周邊商業項目、市政管線、園林綠化建設,3 m的覆土空間滿足了后期項目建設的實際需求,設計方案選取的數據經濟合理。

3.3 運營便捷

車站設計考慮最多的是如何服務運營、服務乘客,快捷地疏散乘客。該站型將車站樓梯設置在站臺的兩端,一改常規地鐵車站中部樓、扶梯的視野遮擋,建成后站臺中部形成通透的空間,沒有任何構筑物遮擋。

通過幾年的運營已檢驗出該類車站的使用效果不錯,乘客入站后可在站臺柱子外部的候車區域候車,出站乘客則從站臺柱子后面的寬通道快速向兩側疏散,流線清晰,整體視覺通暢,緩解了候車乘客的焦慮感;同時兩股客流通過結構柱子分隔,避免了客流繞行交叉。乘客下車后不用思考選擇樓梯的具體位置,直接向車站左右疏散,一眼望去就可見端部聯系站廳的樓、扶梯,便于乘客快速找到疏散口,直觀便捷。圖9為車站站臺。

圖9 車站站臺Figure 9 The platform

3.4 商業融合及節能效果

車站方案設計除考慮滿足地鐵的功能需求外,還保證了周邊道路及商業空間邊界聯系、連貫。因此車站設計時依托城市規劃,統籌設計、同期建設,紫廬車站建成后,地鐵站廳及下沉出入口廣場空間標高與鄰建的商業建筑地下一層商業共享空間標高一致,兩個室外廣場空間直接貫通水平接駁。部分車站采取利用地鐵下沉廣場側墻進行開洞,建設專用通道聯系地鐵和商業的空間,使商業的客流、地鐵乘客之間可以便捷地聯系。商業為地鐵培育客流,地鐵為商業輸送乘客,真正做到了利益最大化,軌道、商業共贏(見圖10)。

圖10 下沉出入口廣場與商業空間結合Figure 10 The sunken plaza and the commercial area of the station

通過周邊商業項目多形式地與地鐵緊密結合,足以體現該類站型商業空間方案的價值,不僅方便了乘客購物,為乘客提供了延伸服務功能,還吸引了客流,提高了周邊商業的整體經濟效益,實現了軌道交通引領的區域“TOD”效應[7-8]。

4 實際運營效果

淺埋明挖車站自開通運營以來,從客流組織、周邊商業、環境結合上都取得了較好的效果。地面廳的自然通風、采光使乘客候車舒適感提高很多,乘客置身其中感覺非常溫馨;端頭廳設計使得客流組織方向性、導向性加強,陌生的乘客第一次進出站也能快速疏散和乘車;單層結構側式站臺的設計減少了投資的同時,還很好地節約了后期車站設備運行費用;地面廳的型式和配套綠化景觀設計方案與周邊市政、商業開發項目整體規劃思路統一,達到了區域整合、融合的目的;地面廳的廣場不僅成了百姓的集散休閑廣場,還形成了一個地鐵和周邊商業結合的靈活節點,可以通道接駁,也可以側面打開將商業的下沉廣場和地鐵進出站廣場完全聯通,乘客直接從地下一層就可以順暢進出商業和地鐵,減少了地面步行系統的交通壓力[9-10]。

5 結語

未來的地鐵車站設計越來越人性化,城市區域之間融合度的需求越來越高,軌道交通車站不僅承擔著巨大的客流運輸壓力,還有服務城市整體功能的責任,但是軌道交通建設的大發展也帶來了巨大的資金投入。淺埋端廳設計思路縮減了土建規模、降低了結構埋深、優化了設備系統功能和減少了設備數量,整體降低了軌道建設的資金投入,減少了政府財政負擔。

同時,應根據各個城市的特點和區域建設條件的差異性,車站空間設計方案應精益求精,通過深入調研,有針對性地創新,淺埋(下沉)端廳空間設計,利用自然通風采光模式,結合市政綠化帶統一設計,使得最終建成的車站不僅能保證客流的運營組織安全,而且達到節能、經濟、自然光引入、通風換氣流暢、美化城市環境的效果,符合新時代軌道交通建設經濟、節能環保的整體要求。