公共衛生突發事件期間外國主流媒體中的中國形象

馮卓爾 劉凡 梁晨 安琪

摘 要:本文以BBC廣播新聞節目Six O’Clock News 2020年1月~10月有關公共衛生突發事件的涉華新聞報道為研究對象,展開定量與定性的分析。研究發現,BBC廣播新聞對突發事件的涉華報道在主題上多牽涉政治、語言上多批評貶低、態度上多西方主導。對突發事件各階段涉華新聞報道的歷時性分析表明,BBC廣播新聞報道的客觀性逐漸增強,但是對報道內容的選擇體現了西方價值觀念。有鑒于此,本文認為當今國內的高校教學中應注重引導學生學會分辨相關報道,從而不為所惑。

關鍵詞:突發事件;BBC廣播;中國形象

一、引論

(一)研究背景

近年來,公共衛生突發事件席卷全球,給世界各國的政治、經濟、生活、健康等方面都帶來了重大影響。而中國政府的沉著應對,中國人民的緊密團結,使中國成為世界上抗擊突發事件成就最突出的國家之一,社會生活各方面平穩運行。同時中國并未獨善其身,而是積極地呼吁構建人類命運共同體,為抗擊突發事件的國家提供力所能及的幫助。中國防控成效有目共睹,中國崛起也受到了世界各國的關注,中國在突發事件期間的表現塑造的國際形象,是國家軟實力的重要體現。西方媒體不乏對突發事件的涉華報道和評價,而BBC是英國乃至西方最具知名度的媒體之一,且常以“客觀”自居,其報道主題、語言和態度一定程度上代表著西方世界對中國抗擊突發事件的觀點。研究BBC對突發事件的涉華報道,有助于我們認清國際輿論形勢,從而更好的塑造中國形象。BBC廣播的受眾很廣,對中國國際形象傳播有重大影響,但是國內目前研究往往集中于BBC網站的文字新聞報道、電視新聞或紀錄片,對廣播節目研究得很少。“六點新聞”是BBC廣播歷史悠久的新聞節目,始于1931年,是BBC廣播新聞的代表性節目。

(二)研究意義

本研究借鑒以往對BBC涉華報道的研究方法,初步解讀BBC廣播6 Clock News 對突發事件的涉華報道,并將其與國內相關報道進行對比,分析其在報道主題、報道語言、報道態度方面的特點及其變化。本研究的意義在于,針對BBC涉華報道的特點,對當前我國高校教育提出建議,幫助學生分辨相關報道,并積極傳播中國好聲音,為提升中國的國際形象作出自己的努力。

二、文獻綜述

縱觀歷年來對BBC涉華報道的研究可以發現其特點大致如下:(1)研究主體的范圍較廣包括新聞事件和紀錄片。(2)研究所涉及的報道內容領域較豐富,覆蓋了政治、經濟、社會、文化、民生、生態等各個方面。(3)研究的時間跨度較長,多以年為單位,體現出外媒對華報道趨勢的變化。(4)研究的角度呈現出多樣化的特點,如對報道內容、報道語言、報道視角等。

(一)BBC涉華報道總述

郭言(2021)指出,一段時間以來,BBC 涉華報道嚴重違背新聞職業道德,熱衷于編造謊言,充斥著雙重標準和意識形態偏見。比如,在毫無證據的情況下,強行將突發事件與政治掛鉤,給中國潑臟水;在涉疆問題上,惡意編造新疆所謂“再教育營”中存在虐待婦女的虛假新聞。中方多次就有關問題對BBC及其駐京分社提出嚴正交涉,但BBC不僅一再抵賴,甚至明目張膽地美化造假行徑。由此可見,BBC違反了新聞真實、公正的要求,與其“公正”“客觀”的形象相差甚遠。

(1)BBC涉華報道的策略

BBC涉中報道的負面情感主要通過語言學策略含蓄地展現。幸堯在對BBC紀錄片文本使用Replace Pioneer軟件進行詞頻統計時發現:宏觀描述上有關“大量”、“最多”、“最大”等詞頻繁出現,表示中國對世界的影響備受矚目;報道傾向性主要以帶有否定意味的詞為主,轉折詞的使用更加突出其對負面信息的強調;行為主體多為非國家主體以及個人行為,與針對別國的報道不同,旨在增強新聞的故事性;在時態上關注已經發生和正在發生的事,對未來走向不大在意;在經濟層面用詞側重于原材料、勞動力和基礎建設,對資源掠奪和環境污染問題表示擔憂。

BBC認為中國利用科技限制民眾思想自由。高嘉潞采用批評話語分析的方法對于BBC紀錄片中構建的中國形象從文本、話語實踐和社會實踐三個維度進行了分析。其中在文本層面使用“過度詞匯化”和意識形態方針可以建構中國“利用科技阻礙國民感知”的歪曲形象;在話語實踐層面以議程設置輔助技巧性排列組合的基礎上,利用互文性發現文本內含的隱形權力關系,強化極權、負面的科技中國形象;在社會實踐層面呈現“自我中心論”與“意識形態的你我陣營”,隱含西方主流媒體長期以來對中國的偏見。

BBC報道對中國發展前景呈現悲觀態度。陳麗江通過建立語料庫的方式分析了2001年到2006年以來BBC所有的涉華報道,發現針對經濟、社會、政治、體育等方面在肯定中國在發展成就的同時更加注重未來中國可能出現的問題,對中國新聞基本保持及時反映速度和中立立場,通過選擇、強調等手段突出涉華負面新聞報道,報道的態度及價值取向受政黨或集團利益影響。

BBC認為中國的發展會給別國發展造成一定的威脅。謝未來在對BBC通過“一帶一路”的新聞報道的文本分析發現:在詞匯方面,BBC通過使用大量的貶義詞匯,在一系列的新聞報道之中構建了國強必霸的中國形象;在語法方面,新聞語篇中大多采用被動語態來表述,把中國描繪成了一個侵犯他國正當利益的國家;在架構方面,利用“前景化”和“背景化”策略通過強調或忽略某些信息隱含地表明自身的意識形態偏見,引導聽眾認同它所宣揚的重利輕義的中國國家形象這一觀點。在互文性上,采用大量的來自直接引語將中國刻畫成得益者和破壞者的雙重國家形象。

(2)對BBC抹黑中國言論的反駁

外國媒體對中國的抹黑,其實質體現了中西方價值觀的對立。這種對立可以體現在政治、經濟、文化等各方面,造成了西方“中國威脅論”、“中國崩潰論”、“中國專制論”在西方的盛行。相關報道在英國主流媒體BBC中有較明顯的體現。

所謂“中國威脅論”是指西方國家認為,隨著中國經濟快速增長,中國可能會走上對外擴張的道路,對世界和平造成造成威脅。宣莉認為,中國經濟的發展在西方媒體中也常被引申為“中國威脅論”。BBC紀錄片《中國人來了》中,記者走進非洲,特別選擇當地賣雞商販為采訪對象,借商販之口“訴說”中國人搶了非洲人的生意導致其生活水平下降,并污蔑中國的雞是“充氣雞”。然而中國人進入非洲做生意不可避免的會對當地的傳統商業造成沖擊,這是任何一個國家會面臨的正常商業競爭。梁虹通過分析突發事件期間BBC對中國的報道,其中“突發事件使中國變得更大膽了嗎”的標題體現其認為突發事件最早暴發又最早被控制的中國通過對各國的援助擴大自身利益,謀求更高的地位,這與BBC對英國報道就事論事的態度形成了對立。

所謂“中國崩潰論”是指流傳于西方社會的“中國經濟存在虛假繁榮,中國經濟即將崩潰”的論斷,大致開始于2008年金融危機后。朱桂生、黃建斌通過對BBC紀錄片《中國的秘密》中針對中國青少年的大量批評性話語進行分析,引用其中對中國青年“沉迷網絡”、“面臨沉重的教育壓力”、“愛情觀扭曲”的表述,得出其刻意唱衰中國青年,唱衰中國未來的核心觀點。宣莉認為,《中國的秘密》故意忽視英國青少年網絡成癮和教育壓力問題,忽視西方愛情觀中的桎梏;同時忽視中國大量的積極向上的青少年,這也體現了西方對東方的霸權。

所謂“中國專制論”是以西方的“中國兩千年專制說”為起源,認為中國是一個缺乏民主的、專制的國家,意在攻擊中國的政治制度。張昭軍指出,盡管“專制”二字古已有之,但其最早來源于西方。BBC對“中國專制論”的炮制可以從其對西藏問題的報道中體現。如對于2008年國務院新聞辦強烈地回絕了達賴試圖通過接觸商談搞“藏獨”的主張,而BBC在當日播出了反映西藏偷渡者的《雪域謀殺》,將偷渡者表述為處于弱勢的“難民”,將戍邊戰士曲解為強者對弱者的“謀殺”,引發了國際社會對偷渡者的同情和對中國政府“專制”的批判。在西方媒體看來,西藏不僅是一片充滿自然美、宗教精神色彩濃厚的地域空間,也是西方國際政治利益的重要訴求。

(3)BBC涉華報道的變化趨勢

BBC對中國的報道頻率及內容的多少,隨著中國國際地位的提升而變化。高嘉潞指出,隨著中國綜合實力的與日俱增,越來越多海外媒體對中國的關注顯著提高。繼《中國的秘密》《中華的故事》《中國新年》之后,BBC 又制作播出了一部關注中國科技發展的紀錄片——《中國創造》。該片開播便引起了國內媒體和受眾的熱議: 一方面,許多人認為該片真實客觀、多角度地呈現了中國蓬勃昂揚的科技創新發展趨勢,向世界展示了“中國制造”轉向“中國創造”的事實; 另一方面,也有人認為此片只是借科技議題,以較溫和的方式掩蓋西方媒體對中國的刻意指責與誤讀。

(二)突發事件期間BBC的涉華報道綜述

(1)突發事件期間BBC涉華報道主題

從報道主體來看,BBC推文報道存在著嚴重的不平衡。李志毅(2020)表示,BBC報道中,有關政府官員(包括港澳臺地方政府)在突發事件的報道中占比高達40%。其次是普通民眾的生活,占比20%。其次是社會生活17%,科研人員13%,病患7%,占比最小的是醫務人員3%。具體來看,在30個樣本中,有關醫務人員的報道只有一條,而BBC還是旨在強化其受到的不公正待遇,弱化醫生“積極奉獻,救死扶傷”的人道主義精神。在全部的230個推文的總體中,有關醫務人員的報道全部是圍繞李文亮的,沒有一則是有關醫務工作者救死扶傷的報道,這與國內媒體報道的主體選擇相比差異極大,與公共衛生安全事件的總體性質不協調,也與中國政府采取的積極派遣醫療隊支援武漢的情形不相符合。由此可以看出,BBC貌似客觀公正的報道手法隱藏了其背后強烈的主觀意愿。

李志毅還表示,BBC中文推特基本能夠做到以事實為依據,但是,基于事實的“發揮”成為其獨特的敘事風格。研究顯示:63%的報道屬于“告知事實”類型,即陳述發生的事實,不做特別的引申。但是,仍然有27%的推文采用了“事實+負面突出”,3%采用了“事實+正面突出”的敘事結構。30個樣本中,明顯表示出否定、負面態度感情傾向占比23.3%,中立傾向的66.7%,10%持積極肯定態度。在各個報道主體中,對政府主體類態度情感的負面、中立、肯定的占比分別是33.3%、58.3%和8.3%;對普通民眾主體的負面、中立、肯定的占比分別為16.7%、83.6%和0%。由此可以看出,BBC新聞報道并非如人們印象中的客觀公正,在客觀性、平衡性、報道對象的選擇、強化政府治理問題、弱化社會組織動員方面存在不小的偏見。

梁虹(2020)提出,BBC涉華報道的內容主要有以下幾個特征:第一,多角度表現,關注點相對集中。表現在它重視來自中國政府以及官方機構的報道,病例確診數、死亡人數以及防控措施是重點;反映民眾生活,突出個人感受;隔岸觀火,關注突發事件期間的中外(尤其中美)關系;關注突發事件對中國不同行業的影響。第二,中國經驗未得到充分體現。高度贊揚新加坡、韓國以及中國臺灣和香港的防疫舉措,而中國大陸僅在“公眾及時知情”一項中提及,且作為拖延突發事件通報并在突發事件初期向公眾隱瞞信息的反面例證。第三,評論多由西方主導,中國聲音缺席。從所搜集的數據中可以看出,話題雖然圍繞中國突發事件,但是評論部分較少采用中國政府、專家和學者的評論。因此可以看出,BBC報道所謂的客觀只是“看起來是”,大多是因為它所報道的都是已定的數據,而事實上,它在處理新聞事件的時候卻將當事人處于啞聲狀態,將中國事件完全置于西方的評論聲中。

(2)突發事件期間BBC涉華報道的語言

BBC涉中報道注重事實的闡述,但負面情感遠多于正面情感。李志毅在對于BBC中文網推特對中國突發事件報道的分析中得出:報道的主體重視政府官員而輕視普通民眾。在敘事結構上,BBC基于事實的“發揮”成為其獨特的敘事風格。主要報道類型有僅告知(63%)、事實+負面報道(27%)和事實+正面報道(3%)。宣傳手法上,大部分的推文采用“就事論事”法,對報道不做或只做有限的引申,但對于正面報道多采用“弱化凸顯”的宣傳策略。

(3)突發事件期間BBC涉華報道的態度

BBC在突發事件暴發初期,重點關注冠狀病毒的信息,報道感染該病毒的癥狀以及有關該突發事件的最新研究,對中國的抗擊突發事件工作也保持關注。如1月21日BBC報道《中國冠狀病毒:掩蓋新病例的官員將一輩子生活在恥辱中》,批評中國政府官員瞞報病例,中國突發事件防控不力。由此可見,雖然中國在突發事件防控上有所作為,但一些國外媒體始終戴著有色眼鏡看待中國,把病毒說成“中國病毒”,將強烈的主觀意識表現在報道中,這或許就體現出來,它們口中所謂的“客觀”真實度并不高。

綜上所述,從研究內容上看,大部分學者都是站在較為宏觀、全面的角度分析外媒涉華報道,如研究各種外媒對某一事件的報道,或是單一外媒對涉華內容的總體觀點,而缺乏對某一媒體針對某一具體事件報道的深入研究;從研究方法上看,很多研究都采取文獻閱讀法,借用各種數據分析工具,通過數據說話,以概括出外媒涉華報道的特點;從研究結論上看,大多從中國政府的角度提出提升中國形象的手段,這些手段或是不夠具體,或是實施起來比較困難。通過對以上文獻的分析,本小組認為今后的研究應該聚焦具體媒體和具體事件,對其進行更加深入具體的分析,在此基礎上得出外媒涉華報道的變化趨勢,而研究成果提出的建議應更為具體可行,如精確到學校教育和學生素質的提升。本研究嘗試針對BBC廣播6點新聞對中國突發事件的報道,分析得出其在報道主題、語言、態度方面的特點及其變化,并且為改善高校報刊閱讀課、提升學生辨別能力提出建議,從而為提高中國形象奠定基礎。

三、研究內容

本文試圖通過分析BBC廣播6點新聞對中國突發事件的報道,發現其報道的個性特征,從而幫助廣大青年學生提升對外媒報道的鑒別力,維護我國良好的國際形象。本次研究的研究問題如下:

1. BBC廣播6點新聞(以下簡稱“6 Clock News”)對中國抗擊突發事件的報道(包括內容、數量、頻率、變化等)

2. 6 Clock News 對中國抗擊突發事件的報道是否客觀,是否存在片面性?

3. 6 clock News對中國抗擊突發事件報道的片面性體現在哪些地方?

4. 如何提升中國青年學生對相關新聞的辨別能力,提升我國國際形象?

通過試圖分析6 Clock News對中國抗擊突發事件的報道,本小組研究成員希望為如何提升大學生對國際新聞尤其是涉華新聞的敏感性和辨別力,為維護和提升國家形象作出自己的貢獻。本小組研究成員通過對2020年1月至10月6 Clock News針對中國抗擊突發事件的共44篇報道進行分段轉寫和分析,觀察出隨著中國和世界抗擊突發事件過程的進展,它們在報道內容、報道視角、報道態度、報道用語等方面的特點的變化,總結出其變化的趨勢,分析該趨勢產生的原因,從而為今后在教學過程中指導學生辨別此類報道提出更有針對性的建議。

四、研究過程

首先,本研究小組成員參照國務院新聞辦公室6月7日發布的《抗擊突發事件的中國行動》白皮書,將中國應對突發事件的過程大致劃分為以下五個階段,之后依據劃分好的階段對6 Clock News的內容、數量、頻率、變化等展開研究。

第一階段:迅即應對突發突發事件(2019年12月27日至2020年1月19日)湖北省武漢市監測發現不明原因肺炎病例,中國第一時間報告突發事件,迅速采取行動,開展病因學和流行學調查。(在被研究的44篇報道中,沒有針對第一階段的報道,這本身就體現了一定的片面性,為之后污蔑中國政府“對突發事件反應遲緩”做鋪墊)

第二階段:初步遏制突發事件蔓延勢頭(1月20日至2月20日)全國新增確診病例快速增加,中國采取阻斷病毒傳播的關鍵一招,堅決果斷關閉離漢離鄂通道,武漢保衛戰、湖北保衛戰全面打響。

第三階段:本土新增病例數逐步下降至個位數(2月21日至3月17日)中共中央作出統籌突發事件防控和經濟社會發展、有序復工復產重大決策。

第四階段:取得武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性成果(3月18日至4月28日)以武漢市為主戰場的全國本土突發事件傳播基本阻斷,離漢離鄂通道管控措施解除,武漢市在院患者清零。

第五階段:全國突發事件防控進入常態化(4月29日以來)境內突發事件總體呈零星散發狀態,局部地區出現散發病例引起的聚集性突發事件,境外輸入病例基本得到控制。

之后,本小組成員依據該時間段的劃分,選擇每一階段中的重點事件,對6 Clock News的報道進行了分析。

(一)對6 Clock News 針對中國突發事件報道的分析

1. 報道的主題及頻率

(1)第一階段(2019年12月27日—2020年1月19日)

在本組所研究的44篇報道中,針對本階段中國抗擊突發事件的報道數量為0篇。然而,對比中國國內及其他海外媒體對突發事件的報道,在突發事件起源方面,國內媒體稱2019年11月歐洲已出現突發事件。據騰訊網報道,發表在《歐洲流行病學雜志》的一項研究表明,病毒自2019年11月已在歐洲出現,并開始在法國傳播;在抗擊突發事件方面,國內報道和CNN給出的突發事件時間軸均表明,突發事件出現伊始中國政府就立即報告突發事件并進行流行病學研究,發現突發事件是由新型冠狀病毒引起。6 Clock News關于中國在突發事件初期行動的報道很少,這側面體現了其報道的片面性,也為其之后提出并反復強調所謂“武漢起源說”、“中國起源說”,以及抹黑中國反應遲鈍、未能控制突發事件在全球范圍內的傳播奠定基礎。

(2)第二階段(2020年1月20日—2月20日)

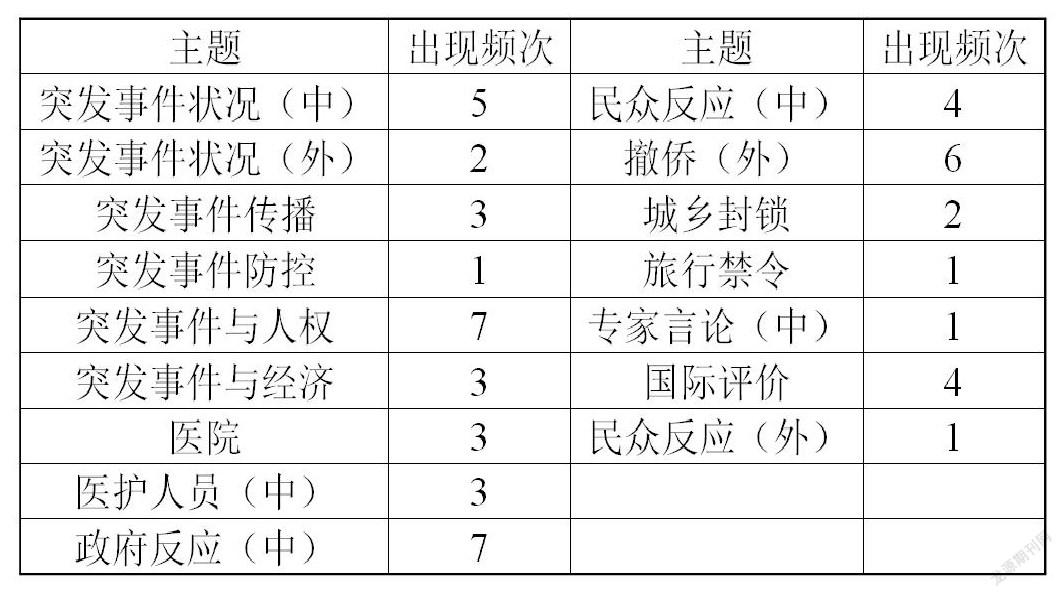

在本組研究的44篇報道中,針對本階段中國防疫的報道數量為15篇。

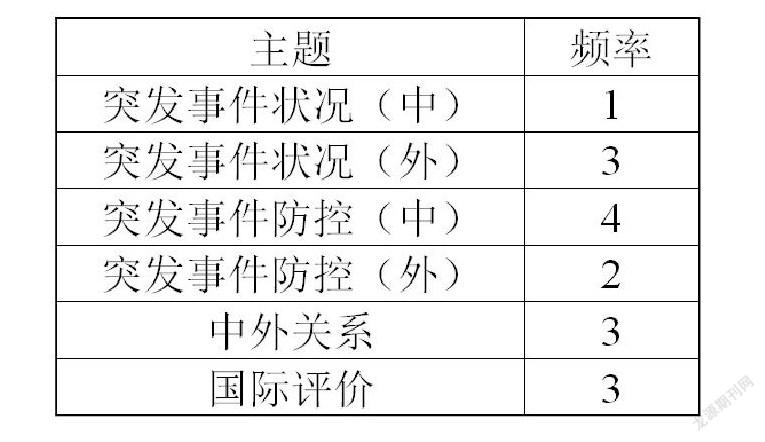

這一階段,面對全國(特別是湖北武漢),以及世界范圍內確診病例快速增加,中國政府及相關組織已經全面打響武漢保衛戰、湖北保衛戰,堅決關閉離漢離鄂通道,武漢進入“封城”狀態,突發事件蔓延勢頭得以初步遏制。這一階段6 Clock News內容主要集中在中國國內的確診人數、防疫管理、醫院及醫護人員、政府和群眾的反應、人權問題、突發事件與經濟、各國撤僑行動以及國際上對中國防疫的評價方面。以下為本組對第二階段15篇報道中各類主題出現頻次的統計。

通過對上述15篇報道所關注的主題進行分析,本小組發現6 Clock News對中國突發事件的報道主要強調突發事件嚴重性,這一點通過國內的封鎖隔離措施和各國爭相撤僑側面反映出來,而鮮少關注中國其他更為主動的防疫,且主要為負面報道。除了關注中國突發事件本身,6 Clock News還把焦點放在由突發事件引發的一系列問題上,如所謂的“政治問題”、“人權問題”等,通過一個個單一的事件,如對官員的任免、對違反防疫措施行為的懲處、乃至醫護人員歌唱《我和我的祖國》的“添油加醋”的評論,為指責中國“侵犯人權”、“專制統治”、“政府低效”、“形式主義”積累素材。為了使這種歪曲報道變得更為“客觀”,6 Clock News從不同角度進行“調查研究”,如將中國、西方、政府、民眾等主體的觀點進行選擇性轉述,作為支撐的證據。但從總體上來看,本階段6 Clock News主要還是著眼于中國國內的突發事件及相關事件的分析報道,涉及的主體也以國內為主。

(3)第三階段(2月21日至3月17日)

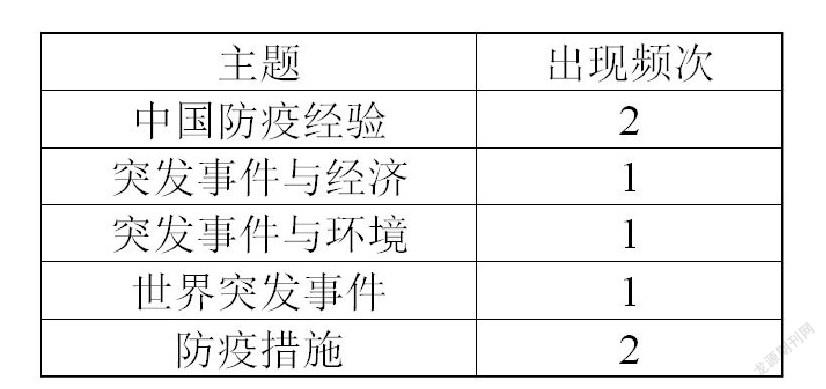

本階段針對中國突發事件的報道為5篇。

從本階段6 Clock News報道的主題可以看出,它開始進一步發現并關注中國在抗疫中取得的成就,側重表現中國抗擊突發事件對世界的影響;同時也夸大國外抗疫成果。但是仍然熱衷于通過挖掘與突發事件相關的小事件,并將其與中國政治和人權掛鉤。政治方面,6 Clock News強調“突發事件中國起源論”,認為中國是故意傳播突發事件,又通過突發事件來改變世界局面和人類歷史進程,為“中國威脅論”提供所謂支持;然而在中國國內,6 Clock News認為人民代表大會“形同虛設”,沒有實際的政治權力。人權方面,6 Clock News站在西方價值觀的角度,認為中國政府犧牲經濟利益換取防疫成果,在這一過程中的各種努力本質是通過限制群眾人身和言論自由權掩蓋政府的過失,即所謂“沒有及時報告突發事件”。

(4)第四階段(3月18日至4月28日)

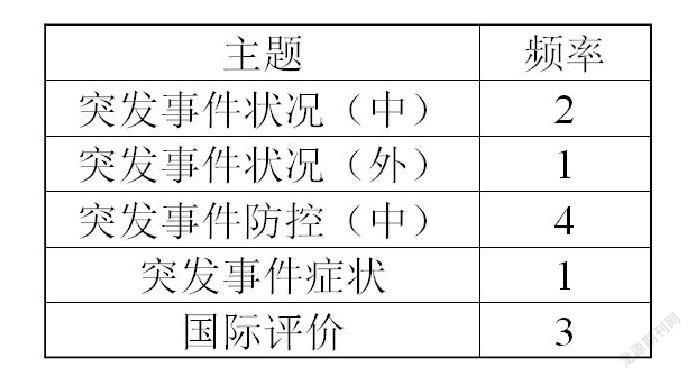

本階段針對中國突發事件的報道數為9篇。

這一階段6 Clock News的報道關注國際上對中國防疫的評價及中國的回應,相關評價主要集中在中國突發事件、防疫措施、對中國及世界的影響等方面。

(5)第五階段(4月29日~10月28日)

本階段6 Clock News相關報道共15篇。

這一階段,6 Clock News把報道重點轉向了國際上對中國突發事件的評價,以及這些評價對中外關系的影響。同時它也沒有對中國抗擊突發事件成就視而不見,開始更加客觀地報道中國抗擊突發事件措施,也通過比較中西方防疫提高說服力。然而,6 Clock News又不甘于通過中國的高效襯托出英國政府的無能,因此主要選擇那些對中國不利的國際評價進行所謂的“客觀”轉述,間接地表達其對中國抗擊突發事件仍然存疑。

2.報道語言的使用

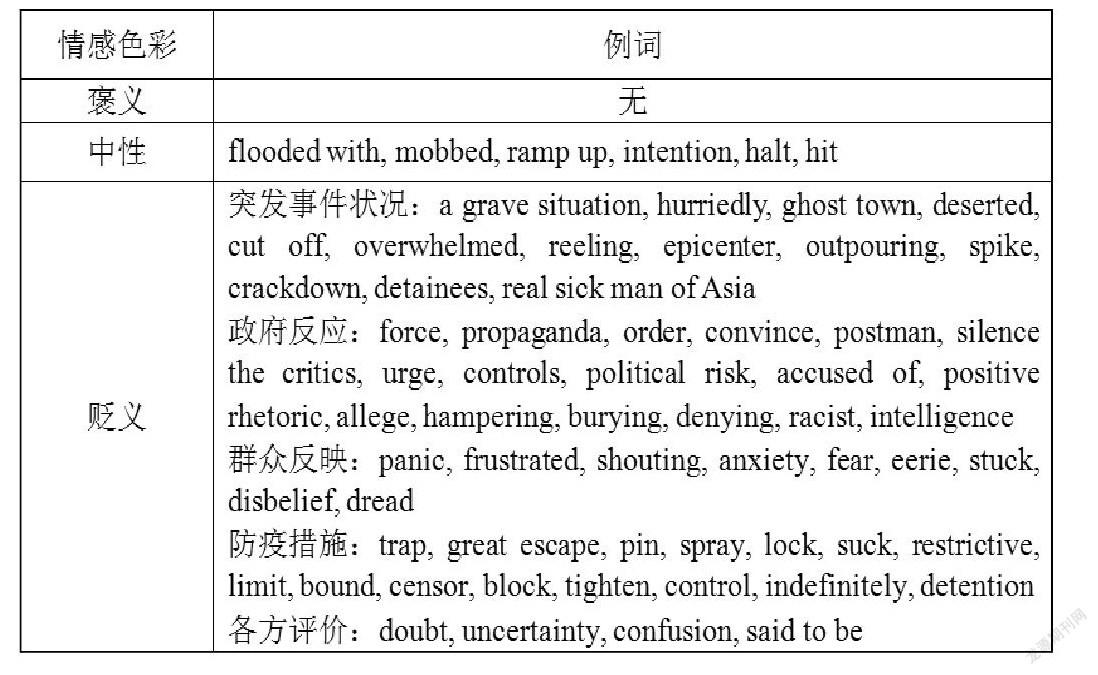

(1) 第二階段:6 Clock News對某一事件的態度可以從其用詞的特點得出。本小組關注詞匯、句子的感情色彩及隱含意義。首先將特色詞匯分為褒義、貶義和中性。

從這一階段6 Clock News 報道的用詞可以看出,其中貶義詞匯居多,較少中性詞匯。貶義詞涉及到各個主題如突發事件狀況、抗擊突發事件措施、政府和群眾反應,以及各方評價。在表達功能方面,首先采用夸張詞匯以突出中國社會的“陰暗面”,如將突發事件下的中國描述為a grave situation, ghost town,crackdown,甚至直接用侮辱性詞匯“sick man of Asia(東亞病夫)”來刺痛中國人的心靈; 其次是借用國際上不和諧的聲音質疑中國取得的抗擊突發事件成就,如doubt, uncertainty; 最后是對中國正常的抗擊突發事件活動進行曲解,將其上升到政治和人權的高度,乃至顛倒黑白,如將正常的隔離措施解讀為“detention”,把實施抗擊突發事件措施指責中國民眾通過吶喊發泄隔離期間的煩悶情緒為eerie亂象,將醫護人員為鼓勵患者唱《我和我的祖國》諷刺為propaganda宣傳。

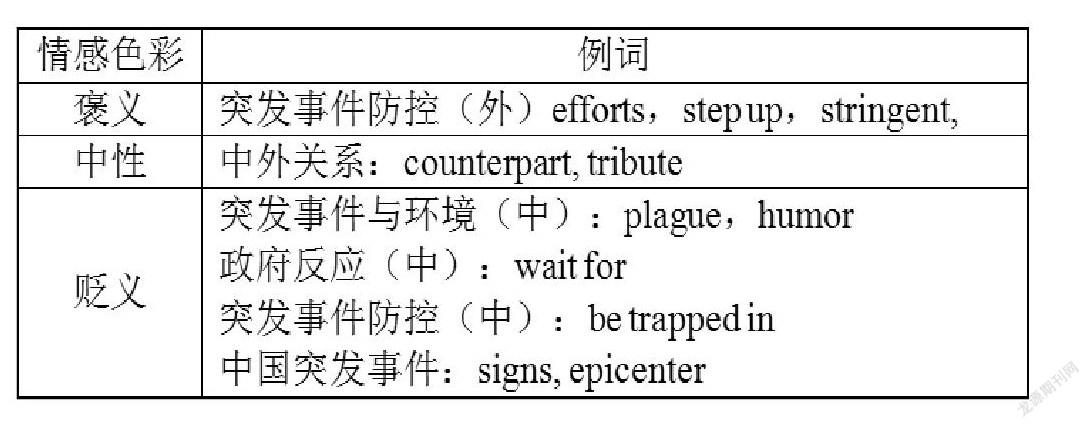

(2) 第三階段:本階段6 Clock News的報道多次強調“突發事件武漢起源論”,一方面相對客觀地報道中國高效的抗擊措施,另一方面又譴責中國沒有第一時間發現并報道突發事件,導致其在全球范圍內傳播。

這一階段針對中國突發事件報道的用詞和相關表達仍以貶義為主,同時采取對比中外突發事件的手法,對西方抗擊突發事件的成果進行夸大,如在闡述突發事件影響時,強調其對中國經濟的影響,而對外國的影響僅限于體育賽事因不可抗力取消,有避重就輕的嫌疑。而對中國在抗擊突發事件期間取得的其他成就,如空氣質量提升,中國媒體將其歸因于近年來實行的環保政策,而6 Clock News認為其原因在于突發事件之下施行的犧牲經濟遏制傳播的政策,同時又使用了“humor”一詞將2014年北京的APEC藍諷刺為為達到政治目的犧牲經濟的結果。在報道泉州隔離酒店事故時,6 Clock News對傷亡數據進行模糊處理,暗示中國基礎設計建設能力不足,救援不力等,在描述被困群眾時用了“be trapped in”,體現酒店坍塌對隔離者有不可控影響。

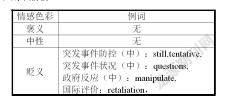

(3)第四階段

這一階段,6 Clock News繼續強調武漢起源論,與之前把突發事件責任推給中國相聯系,6 Clock News報道表明中國抗擊突發事件重心由內防新增轉向外防輸入,而其語言中很少贊揚中國國內抗擊突發事件效率,認為中國人過于樂觀,“small groups”“can’t stray far”表明雖然中國在嘗試逐步放寬抗擊突發事件措施,實際上離成功防控還有很遠。另外其對中國加強外來防控表達出不滿情緒,如報道中國要求海外入境者隔離十四天時,“still”一詞的使用體現了明顯的不耐煩,讓人認為中國作為突發事件的發源國,自己國內的突發事件尚未完全清除,卻擔心入境者把病毒傳播給中國,從而給人一種“中國政府不作為”的印象。而國內直接從根源進行反駁,認為早在2019年11月,突發事件已經在歐洲出現,并開始在法國傳播。6 Clock News還存在虛報英國突發事件的嫌疑,認為“大部分患者已經好轉,只有20% 的人存在呼吸問題”,這與國內媒體報道的英國低治愈率高死亡率明顯不符,6 Clock News將其與中國醫生發現消化道癥狀會使病情惡化放在同一篇報道中,并且表明英國醫生對中方這一發現并不驚訝,將本次突發事件與流感等同,可能有不尊重科學且反駁中方科研成果之意。

(4)第五階段

6 Clock News在這一階段的報道用語有如下特點。第一是無論報道對中國是否有利,都直接引用了具體、準確的數據。第二是常有比較的意味。這種比較有時較為明顯,如提到印度突發事件的嚴峻性時,直接用了 “surpass”一詞,指出孟買的突發事件嚴重程度已經超過中國;而報道北京防控措施變化時,指出與第一次封鎖不同,該次封鎖期間政府商業部門正常運轉,表達出對中國防控的肯定。但更多的時候這種比較隱含在報道內容中,如在報道中美兩國時,將美國總統直呼為“Donald Trump”以表現英美關系的親密, 而稱呼中國領導人時則加上前綴“Chinese president”,顯得更為正式、疏遠;而在另一篇描述中美關系的報道中,6 Clock News將中美間的競爭與美蘇冷戰時期的“太空戰”相提并論,把中美擺在同一水平線上,間接地承認了中國的大國地位。以上這些比較都是國際政治關系在媒體中的體現。

3.相關報道的態度

(1)第二階段:當然,在中國抗擊突發事件的過程中,也出現過一些不和諧的聲音。面對這些有損防控大局的事件,我國政府及相關組織予以了高度關注,進行了嚴厲譴責,并且實施了一系列的挽救措施,體現了積極發現問題并及時解決問題的態度。然而,在6 Clock News的報道中,我們可以感受到其“唯恐天下不亂”的心態。比如在第一階段針對中國“突發事件吹哨人”李文亮醫生的報道,我國媒體關注李文亮醫生發現并報告突發事件、遭受冤屈寫“檢討書”,到不幸染疫去世的全過程。另外,武漢市相關領導在其去世后進行了深刻哀悼,國家監察委員會調查組也決定赴武漢調查相關問題,這種誠懇反省的態度得到了絕大多數中國民眾的理解。反觀6 Clock News報道的關注點,主要集中在李文亮醫生被“禁言”的細節;而在對群眾反應的報道上,扣住“angry”一詞(此處群眾原話是“有一點憤怒,更多的是失望”)。6 Clock News借李文亮醫生的事件,再次渲染中國社會的“陰暗面”,他們沒有跟進報道中國政府的處理方案,更不知道在李文亮醫生的微博下,至今仍有無數網民留言悼念。另一個事件香港醫護人員為“封關”舉行的暴動,我國政府對此進行了強烈譴責,而6 Clock News則站在暴動者一邊,并將中國“封閉部分口岸”看做一種對暴動的妥協,而非防疫措施。

(2)第三階段:本階段6 Clock News與中國突發事件相關的報道,從表面上看增加了一些積極的主題,但是通過仔細研讀,仍可以發現其在語言表述方面有否認中國成就的嫌疑。如提到中國醫生援助意大利抗擊突發事件時,主要站在意大利的角度,稱中國贊揚其防疫措施完善,而沒有直接提及中國與意大利分享經驗,相關信息和態度僅能從意大利醫生對中國的稱贊中獲得,6 Clock News并未直接對中國這一舉措表示贊賞,而與此形成鮮明對比的是,韓國突發事件緩解后,6 Clock News大肆宣揚英國對韓國的幫助。

(3)第四階段:這一階段6 Clock News的報道集中于國際上對中國防疫的負面評價及中國對其的回應和反駁。6 Clock News指出中國一直在否認國際上尤其是美國對武漢虛報突發事件的指責,然而最終結果表明這一虛報“屬實”,在報道中方回應時,又指出中國認為世界上其他國家也在虛報突發事件,而中國去一直在努力控制,相關報道讓人感覺中國在推卸責任。另外,在中國政府逮捕參加香港暴動的暴徒后,6 Clock News將暴徒稱為“民主人士”并且對其進行采訪,表達出英方的關切,將中國這一舉動理解為突發事件之下穩定形勢的做法,這又一次體現出英國對中國內政的干涉。

(4)第五階段:通過分析本階段6 Clock News報道的主題和語言特點,可以發現隨著中國防疫的進展和國內突發事件的緩解,相關報道也越來越“客觀”。但是這種“客觀”是帶有一定主觀性的“客觀”。在信息來源方面,6 Clock News一般避免直接表達自己的觀點,而是通過選取一些對中國不利的國際評價間接表達對中國防控的懷疑,這實際上也是6 Clock News不得不承認中國成就,并且試圖掩藏自己的嫉妒心理的結果;另外6 Clock News習慣使用己方記者的言論,報道中隨處可見“Our correspondent”的表述,而很少采訪中國官員、專家和群眾,這無疑也讓中方處于“啞聲”狀態。而為數不多的中國聲音,也基本是對外界質疑的回應和反駁,讓人感到中國大多處于被動地位,這與中國國內“積極”報道法形成鮮明的對比。如針對歐盟拒絕美國入境,允許中國入境但要求中國接受互惠條件一事,6 Clock News的駐地記者主要關注美國的觀點和反應,僅把中方意見作為一種襯托;但是中國國內則主要報道對歐盟互惠條件的反駁,認為中國已經控制住了突發事件,而接受該條件會威脅國內防控穩定。在這一報道中,6 Clock News只是描述了客觀事實,沒有作出過多的評論,但從報道角度和重點的選擇上也可以體會到其作為第三方“隔岸觀火”的態度。

(二)6 Clock News對中國突發事件報道變化的總結

綜合以上五個階段對中國突發事件相關事件的報道,本研究小組發現,在突發事件防控的初期,6 Clock News熱衷為“中國崩潰論”、“中國威脅論”、“中國專制論”尋找所謂的依據,經常將中國的防控舉措與政治和人權相結合,立足日常生活中的小事件并對其進行“添油加醋”或“輕描淡寫”,抓住一切機會抹黑中國、否定中國。而隨著中國防控成效日漸顯著和國內突發事件形勢的趨緩,6 Clock News報道的主題更加多樣、語言更加準確、態度更加客觀。但是我們要區分6 Clock News所標榜的“客觀”與真正的客觀是有區別的。首先在報道角度的選取上,前者習慣以旁觀者的角度報道國際上對中國的評價,較少提及己方觀點,實際上通過國際觀點的選取就能夠體會到6 Clock News報道的原則和立場。其次是信息的來源多是己方的駐地記者,極少采訪當地的官員、專家和群眾,讓中國處于“啞聲”和被動狀態,這種所謂的客觀與中國國內的“積極”報道不同,雖然有利于人們從多個角度看待事件,但也可能誤導觀眾,使世界范圍內的人們對中國產生誤解。

(三)本研究成果的教育意義

青年學生是國家的未來,民族的希望。在科學技術和多媒體技術蓬勃發展的時代,我國青年學生獲取信息的渠道比過去任何時代都要多樣,獲取的信息也更加豐富。目前越來越多的學生喜歡了解西方媒體對國內事件的報道,希望從另一個角度更加“客觀”的看待中國與世界的關系。然而,隨著國際形勢的變化和中國國力的增強,中國與西方實力的對比也在逐漸發生變化,這不可避免的會激發某些國家的嫉妒心理,加上國外對中國本身也存在一定誤解,以及中西方價值觀的不同,導致外媒的涉華報道內容良莠不齊,甚至有歪曲和抹黑的嫌疑,這就需要我國學生提高對相關報道的辨別能力,以免受到西方錯誤思想的誤導。以往研究表明,中國學生對外媒報道中國事務的現狀和手段有較清晰的了解和較明確的態度,并且能夠以理性而非激進的態度看待。然而,由于各種原因,我國學生很少能通過直接接觸或中國官方媒體轉述了解外媒報道的內容,而是通過微信、微博、頭條等途徑間接知曉。而我國目前的大學課堂中,也較少涉及相關內容的傳授,導致學生缺少必要的理論知識。以上不足導致學生面對國內外媒體的不同觀點可能會感到迷惑。

為了應對以上問題,筆者認為,中國學生首先要樹立民族自信和文化自信,在政治上和思想上認同中國的價值觀和處事原則。學生在課外了解相關實事新聞時,要將國內外媒體的報道加以對比,相互補充,以便更加全面地認清事實。對于外媒對中國的批評言論,更要加以辨別,通過各種信息渠道加以佐證,形成自己的、合理的判斷。另外,大學英語相關專業應該重視報刊閱讀課的建設,使學生學會分析報道的主題、語言和態度的特點,提升理論素養。

參考文獻:

[1]郭言. BBC離“最值得信賴”相去甚遠[N]. 經濟日報,2021-02-20(008).

[2]幸堯.國際媒體報道與中國形象建構——以BBC紀錄片The Chinese Are Coming為例[J].公共外交季刊,2013(01):83-87+127-128.

[3] 高嘉潞.偏見下的中國:從話語選擇到形象建構——基于BBC紀錄片《中國創造》的批評話語分析[J].今傳媒,2020,28(09):68-70.

[4]陳麗江.21世紀BBC的中國國家形象建構[J].當代傳播,2017(02):50-53.

[5]謝未來.從BBC對“一帶一路”的新聞報道看中國國家形象的塑造[J].新聞傳播,2018(15):18-20.

[6]宣莉. 在真實與偏見之間[D].上海外國語大學,2019.

[7]朱桂生,黃建濱. 西方主流媒體視野中的中國青年形象研究——基于BBC紀錄片《中國的秘密》的批評性話語分析[J]. 中國青年研究,2017,(05):106-111.

[8]宣莉. 在真實與偏見之間[D].上海外國語大學,2019.

[9]張昭軍.“中國式專制”抑或“中國式民主”——近代學人梁啟超、錢穆關于中國古代政治制度的探討[J].近代史研究,2016(03):113-132+161

[10]來自中國政府網 http://www.gov.cn/xwfb/2008-11/10/content_1144770.htm

[11]宣莉. 在真實與偏見之間[D].上海外國語大學,2019.

[12]高嘉潞.偏見下的中國:從話語選擇到形象建構——基于BBC紀錄片《中國創造》的批評話語分析[J].今傳媒,2020,28(09):68-70.

[13]李志毅.境外社交媒體對中國公共衛生突發事件的報道主體與敘事結構——以BBC中文網推特對中國新型冠狀病毒報道為例[J].上海廣播電視研究,2020(03):35-43.

[14]李志毅.境外社交媒體對中國公共衛生突發事件的報道主體與敘事結構——以BBC中文網推特對中國新型冠狀病毒報道為例[J].上海廣播電視研究,2020(03):35-43.

[15]梁虹.突發事件期間BBC等英國媒體對中國的報道分析[J].中國廣播電視學刊,2020(08):19-23.

[16] 李志毅.境外社交媒體對中國公共衛生突發事件的報道主體與敘事結構——以BBC中文網推特對中國新型冠狀病毒報道為例[J].上海廣播電視研究,2020(03):35-43.

[17]周亭,鞏玉平.國際媒體有關新冠肺炎突發事件報道的傳播力比較研究——以CGTN、CNN和BBC為例[J].國際傳播,2020(02):22-31.