多孔形風屏障防風性能的足尺模型風洞試驗及數值模擬研究

蘇洋 李龍安 彭光輝 孟新利 李永樂

(1.中交第二公路工程局,西安 710065;2.重慶交通大學土木工程學院,重慶 400074;3.西南交通大學土木工程學院,成都 610031;4.中鐵大橋勘測設計院有限公司,武漢 430056;5.尚風科技股份有限公司,太原 030000)

近年來,由于高速列車的輕量化發展,橫風引起的列車安全性問題愈發突出[1]。風屏障能在強風環境中為車輛創造一個相對低風速的局部環境,提高車輛在橫風作用下的安全性[2]。有關風屏障的研究方法主要有現場實測、數值模擬及風洞試驗3種。現場實測很難開展機理和系統性的研究,而交通領域內有關風屏障的實測資料有限。因此,主要采用風洞試驗及數值模擬方法來研究風屏障。

風洞試驗常采用風屏障縮尺模型。文獻[3]討論了不同風屏障對雙層桁架橋梁風致振動及車輛風荷載的綜合影響。文獻[4]研究了不同風屏障下車輛及橋梁的氣動特性。文獻[5]采用PIV(Particle Image Velocimetry)技術研究了風屏障的防風效率。盡管風屏障縮尺模型風洞試驗研究已經相對成熟,但存在一定的缺陷,即風屏障很難在滿足完全幾何相似的條件下進行試驗研究,特別是當風屏障孔隙較小時會導致一定的誤差。因此,本文采用風屏障足尺模型進行風洞試驗,測試了多孔形風屏障后方的流場特性,避免了縮尺效應的影響,為后續相關研究提供了準確的參考數據。

針對多孔形風屏障的數值模擬,大多數學者采用多孔介質模型[6-7],但存在2個問題:①無法模擬不同透風率分布的風屏障;②無法模擬風屏障后方的湍流特征。因此,有必要采用新的模擬方法對多孔形風屏障進行模擬。若采用三維建模直接模擬風屏障上的孔洞會顯著增加模型的網格數,影響計算效率,甚至導致計算難以進行[6]。文獻[8]在保證透風率和高度相同的情況下,將多孔形風屏障簡化為二維風屏障模型,但具體簡化和模擬過程并未交代。此外,多孔形風屏障每塊障條的透風率通常保持一致,鮮有學者對其進行研究。

本文提出一種新的二維等效透風率方法模擬多孔形風屏障,并與風屏障足尺模型風洞試驗結果進行對比,驗證了該模擬方法的合理性。利用該方法研究不同透風率分布對其后方流場及自身風荷載的影響,可為該類風屏障的優化設計提供一定參考。

1 多孔形風屏障的足尺模型風洞試驗

1.1 屏障模型及測試方法

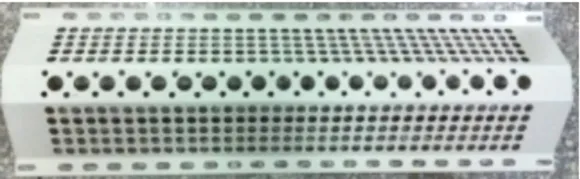

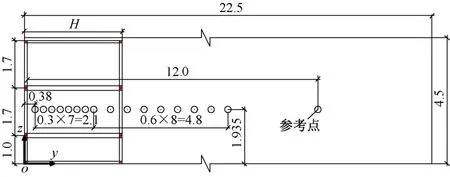

風洞試驗在西南交通大學的XNJD‐3工業風洞中均勻流條件下進行,風洞尺寸為36.0 m(長)×22.5 m(寬)×4.5 m(高)。風屏障總高度3.5 m,透風率為36.5%,障條模型如圖1所示。若按實際情況在風洞實驗室中水平安裝節段模型,則豎向阻塞度不能滿足要求,且端部繞流明顯。由于本風洞實驗室屬于低速風洞,空氣密度小,其重力勢能可以忽略,因此,將風屏障在豎平面旋轉90°豎向放置,以風洞的豎墻為地面,風洞的橫向為風屏障的高度方向(圖2)。此時,根據風洞寬度尺寸及風屏障高度可得風屏障模型的阻塞度為15.6%,考慮風屏障的透風率后阻塞度降為9.9%。文獻[9-10]表明,在進行大尺寸結構試驗時,阻塞度超過10%是可以接受的,因此本試驗的阻塞度基本滿足相關要求。

圖1 障條模型

圖2 風屏障模型

流場測試是評價風屏障性能的主要手段之一。試驗時,通過調節眼鏡蛇探頭的橫向以及縱向位置測試不同位置的流場分布,確定風屏障遮風效應的有效區域。眼鏡蛇脈動風速測試儀的采樣頻率為1 250 Hz,測試時間為60 s。通過統計分析得到相應的平均風速和湍流強度。風速測點布置如圖3所示。圖中,H為風屏障高度。

圖3 風速測點布置(單位:m)

1.2 測試結果

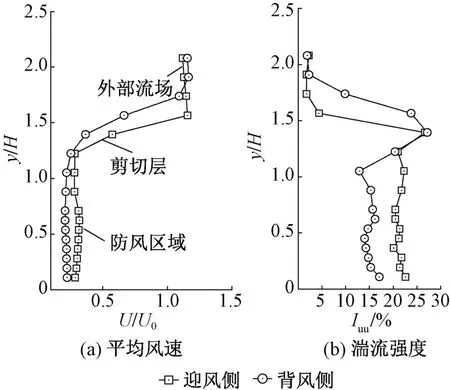

風屏障后方風場測試時,參考該橋面軌道位置到風屏障的距離,測試迎風側軌道中心(距離風屏障4.4 m)和背風側軌道中心(距離風屏障8.8 m)2個位置的風場,2個風場的測點各有16個(參見圖3)。風屏障后方風場測試結果見圖4。圖中:U為測點風速;U0為來流平均風速,取11 m/s;Iuu為湍流強度。

由圖4(a)可知,對于迎風側和背風側的兩軌道中心處,風屏障后方的平均風速分布規律相似。斜率較小的區域為繞流引起的剪切層,剪切層以上區域為外部流場,剪切層以下區域是風屏障對軌道上方風速分布的影響范圍,為防風區域。防風區域內風速已經降低到了來流平均風速的25%左右,風屏障起到了很好的防風效果,且隨著距地面高度的增加,風速變化基本不大。背風側軌道中心處的平均風速小于迎風側,且整個風速變化更加均勻,這是因為來流在穿過風屏障向后方移動的過程中會趨于穩定。

圖4 風屏障后方風場測試結果

由圖4(b)可知,兩軌道中心處的湍流強度差異明顯。y/H≤1.25時,背風側軌道中心處的湍流強度低于迎風側,1.25

2 二維等效透風率模擬方法

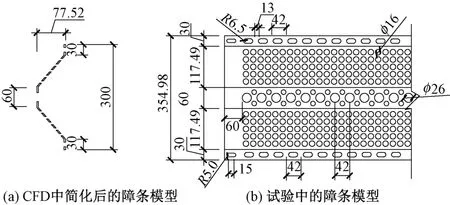

結合文獻[8,11]并經過多次試算及相關分析,提出了一種新的二維等效透風率方法。根據風屏障孔隙的分布關系,將其簡化為多個具有一定排列規則的小塊,相鄰小塊的間隙用來模擬風屏障的孔隙。簡化過程中需要注意:簡化后的風屏障整體透風率、障條開孔數量及開孔分布、障條結構形式應盡量與實際障條模型保持一致。若遇到較小且較難模擬的孔隙,可適當采用增減、合并的方法進行處理。本文障條結構形式為蝶形。該模擬方法具有建模簡便、對計算機性能要求不高、計算速度快、簡化方法通俗易懂等優點。

2.1 計算模型

試驗中的風屏障模型是由11塊障條緊密拼接而成,每塊障條的寬度為0.3 m,試驗模型的兩端有邊側立柱,立柱寬度為0.1 m,模型總高度3.5 m。簡化后的多孔形風屏障二維模型如圖5所示。

圖5 簡化后的多孔形風屏障障條二維模型(單位:mm)

2.2 參數設置

采用計算流體動力學(Computational Fluid Dynamics,CFD)進行計算分析時,為考慮湍流效應,引入SST湍流模型,在近壁區采用k-ω模型,在遠壁區則采用標準k-ε模型。考慮逆壓梯度的影響,SST模型模擬鈍體有分離現象的流動效果較好。

影響CFD計算結果的因素較多,最重要的是計算域尺寸。參考文獻[12-14],經過大量試算,確定了計算域尺寸。在確保區域無關性的基礎上,取入流邊界與風屏障的距離為7倍風屏障高度,出流邊界與風屏障的距離為15倍風屏障高度,上下邊界間距為10倍風屏障高度。

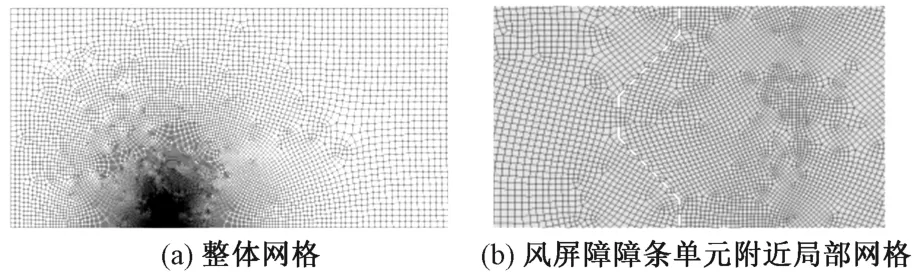

網格劃分難點是風屏障障條孔隙處的網格質量難以保證。由于孔的尺寸較小,使得網格在孔附近會擠壓變形,網格質量比較差,影響計算精度,所以需要對風屏障附近的網格進行適當加密,提高網格質量(圖6)。采用四邊形非結構化網格劃分模型,經過多次試算,綜合考慮計算精度、計算資源、網格無關性等因素,建模時總的網格數量控制在10萬個左右。

圖6 網格示意

考慮風洞試驗在均勻流場中進行,數值模型中入口和出口的湍流強度均取0.5%[12]。在入口截面,采用風速為11 m/s的速度入口邊界條件;在出口截面,采用靜壓為0的壓力出口邊界條件,湍流采用SST k-ω兩方程模型模擬。壓強速度關聯算法采用SIMPLEC算法,當迭代殘差穩定時認為計算收斂。

2.3 足尺試驗驗證

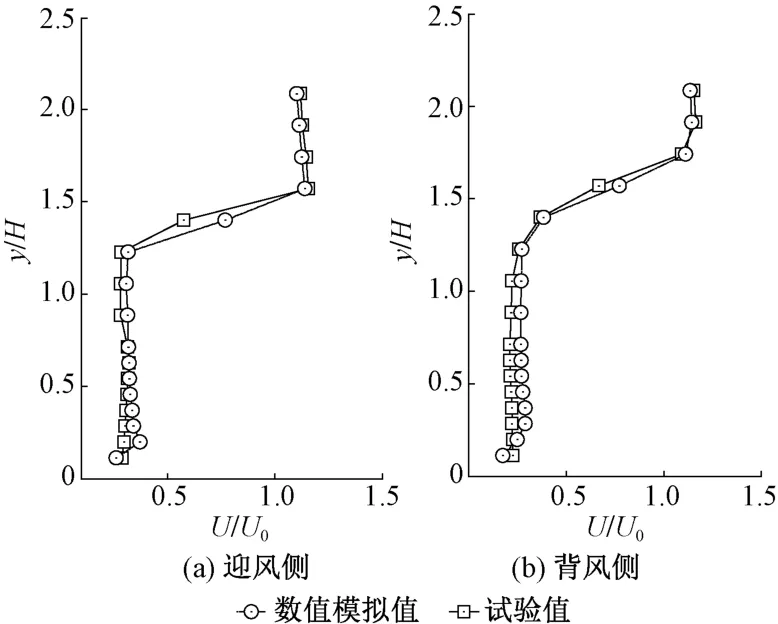

為驗證本文方法的適用性,將數值模擬值與試驗值進行對比,見圖7。

圖7 軌道中心處CFD數值模擬值與試驗值對比

由圖7可知,兩軌道中心處,風速數值模擬值與試驗值較為吻合,說明該二維等效透風率方法可以較好地模擬出多孔形風屏障的防風性能。

3 不同透風率分布的影響

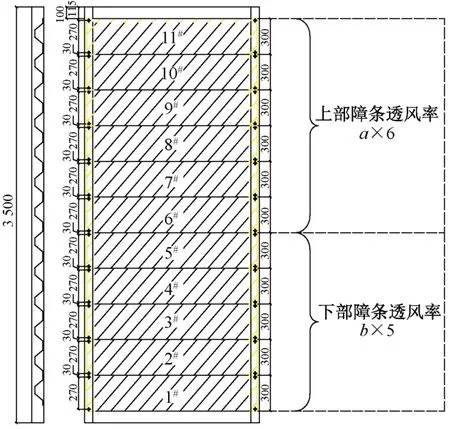

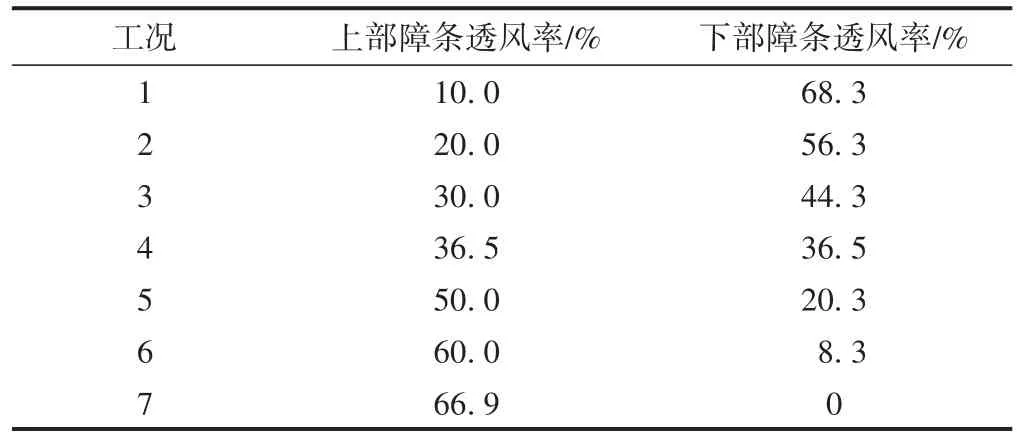

將風屏障障條分為上下2部分:1#—5#障條定義為下部障條(透風率b),6#—11#障條定義為上部障條(透風率a),如圖8所示。在保證風屏障整體透風率相同的情況下,上部和下部障條具有不同的透風率組合工況,見表1。

圖8 風屏障障條分布(單位:mm)

表1 工況設置

由于足尺風洞試驗成本相對較高,對每種工況都進行試驗的可能性較低,數值模擬是首選方法。為增加計算結果的準確性,建模時保證不同工況下的建模參數(計算域、網格尺寸及數量、湍流模型等控制參數)基本一致,大大弱化了由于數值計算本身導致的誤差,使得結果更加可靠。

3.1 風屏障氣動力系數

風屏障安裝于橋梁上,其氣動力系數對整個橋梁的氣動穩定性有一定的影響。風屏障受到的氣動力越大,其后方車輛受到的氣動力越小,因此須對風屏障氣動力開展研究。

風屏障阻力系數CH[15]為

式中:FH為風屏障所受阻力;ρ為空氣密度;L為風屏障的長度。

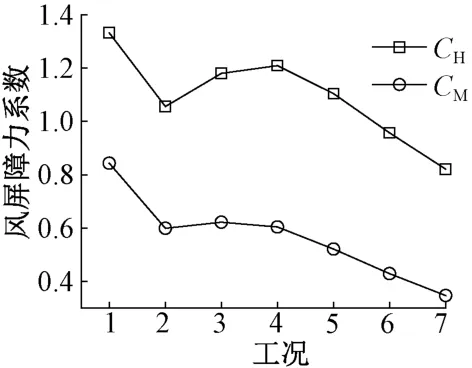

不同透風率組合下,風屏障氣動力系數與上部障條透風率的關系見圖9。圖中,CM為力矩系數。可知:①工況1中風屏障氣動力系數(包括阻力系數和力矩系數)最大;工況2—工況7中風屏障阻力系數先增加后減小。②力矩系數總體上呈逐漸降低的趨勢,這是因為隨著上部障條透風率的增加,上部障條受到的力減小而下部障條受到的力增加,但是上部障條相對于地面取矩的力臂大于下部障條的力臂,上部障條力矩的減小量大于下部障條力矩的增加量,上部障條總體力矩減小。③當上部障條透風率為66.92%,下部障條透風率為0時,風屏障氣動力系數均達到最小值。

圖9 風屏障氣動力系數與上部障條透風率的關系

3.2 流場跡線

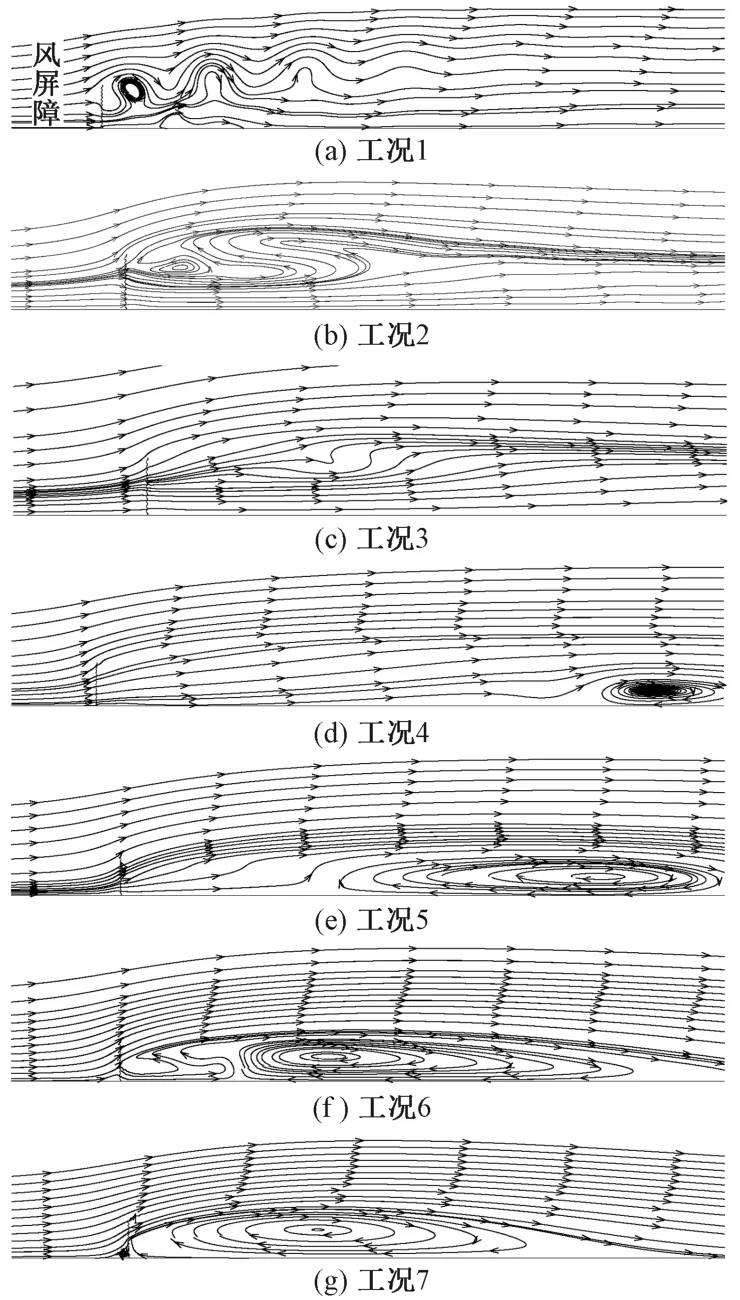

圖10 不同透風率分布下的流場跡線

不同透風率分布下的流場跡線見圖10。可知:①不同透風率分布下,風屏障后方的流場跡線差別較大。當上部透風率較小時,靠近風屏障位置形成多個小漩渦,隨著上部障條透風率的增加,小漩渦逐漸遠離風屏障。②工況4中多個小漩渦匯聚成了一個漩渦,工況4—工況7中漩渦逐漸擴大,且漩渦中心逐漸向風屏障靠近。原因是上部透風率較大而下部透風率較小時,氣流主要從上部障條處穿過,下部障條對氣流的阻擋作用較為明顯,導致風屏障后方靠近地面一定高度內的氣流流速較低,而上部氣流流速相對較大,在氣流的卷吸作用下形成了漩渦,漩渦處的風速較低。

3.3 軌道中心上方的豎向流場分布

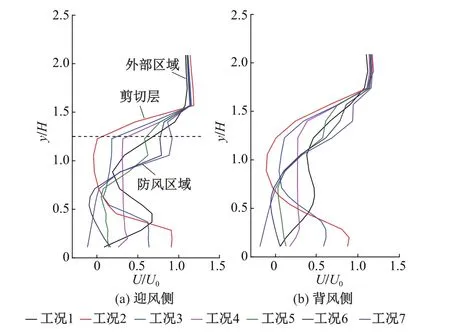

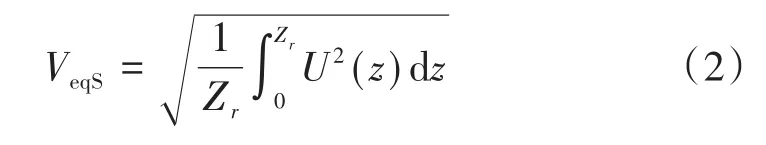

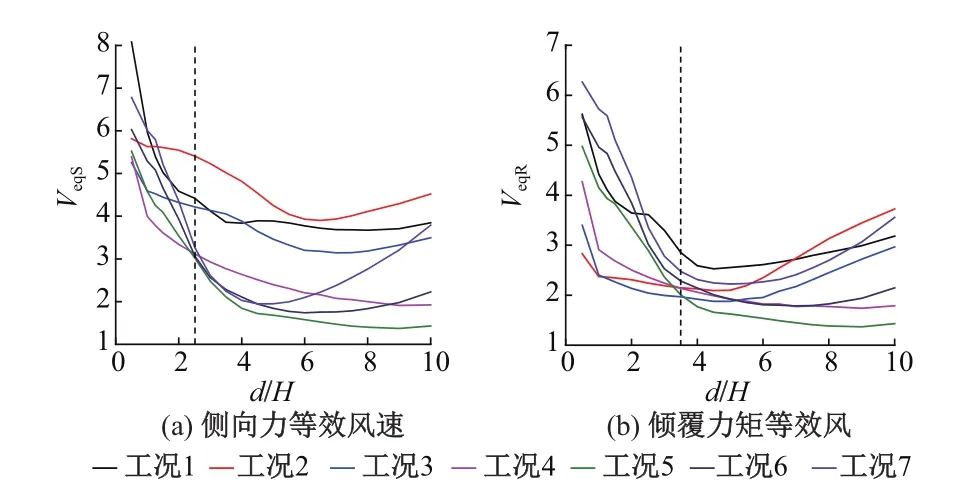

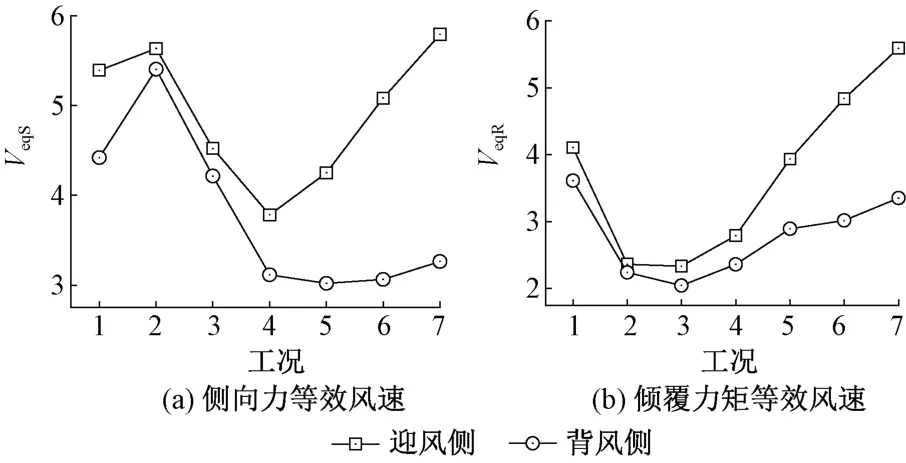

不同工況下軌道中心上方平均風速分布見圖11。可知:0 圖11 不同工況下軌道中心上方平均風速分布 根據一定高度的側向氣動力和傾覆力矩等效原則定義橋面側向力等效風速和傾覆力矩等效風速[3]。 基于側向力的等效風速VeqS為 基于傾覆力矩的等效風速VeqR為 式中:Zr為等效高度,即橋面上行駛車輛的側風高度(通常情況下CRH2列車車輛的高度在4.0 m以內,因此Zr取4.0 m)。 根據式(2)和式(3)計算得到不同工況下風屏障后方不同測點的等效風速,如圖12所示。圖中,d為測點到風屏障的距離。 由圖12(a)可知:0 圖12 風屏障后方不同水平距離處的等效風速 由圖12(b)可知:0 可見,不同工況下風屏障的防風效率需考慮不同測點距離的影響。 為探索障條最優透風率組合,將兩軌道中心處的等效風速隨上部障條透風率的變化關系繪制成曲線,見圖13。 圖13 軌道中心處等效風速與上部障條透風率的關系 由圖13(a)可知,迎風側軌道中心處,隨著上部障條透風率的增加,VeqS先減小后增加,工況4時達到最小值。背風側軌道中心處,工況2—工況4中VeqS減小趨勢較為明顯,工況4—工況7中VeqS變化趨于平緩,工況5時到達最小值。 由圖13(b)可知,兩軌道中心處背風側和迎風側VeqR變化規律相似,隨著上部障條透風率的增加,均呈先降低后增加的趨勢,工況3時VeqR達到最小。 本文通過風洞試驗與數值模擬研究了多孔形風屏障后方的流場特性,提出了適用于多孔形風屏障的CFD數值模擬方法,并研究了多孔形風屏障不同透風率分布的影響,得到如下結論: 1)本文提出的二維等效透風率模擬方法能較好地模擬多孔形風屏障的防風性能,具有建模簡便、計算速度快等優點。 2)隨著上部障條透風率的增加,屏障阻力系數先增加后減小,力矩系數逐漸減小。不同透風率分布對其后方不同水平距離處的等效風速影響較大。設計人員應該根據不同情況選擇合適的透風率組合。

3.4 沿風屏障不同距離處的等效風速分布

3.5 等效風速隨透風率的變化關系

4 結論