新型隧道支護體系鋼架選型對比試驗研究

劉 軍,常 舒,楊志男,韓 旭

(北京建筑大學土木與交通工程學院,北京 100044)

引言

在隧道建設中,鋼拱架作為初期支護的主要構件,能夠穩(wěn)定土體壓力,控制結構變形[1-2]。目前國內外針對支護結構的變形和風險規(guī)避已經做了很多研究[3-8],田明杰[9]等為保證隧道自穩(wěn),通過對初期支護進行優(yōu)化,提出優(yōu)化方案,成功縮短了施工工期;金強國[10]為解決鄭萬高鐵大斷面隧道建造過程中的支護結構安全和經濟問題,提出支護參數(shù)優(yōu)化方案,保證了隧道安全與穩(wěn)定,并降低了成本;李書兵[11]基于現(xiàn)場試驗監(jiān)測,通過數(shù)值模擬分析了初期支護結構受力情況,與現(xiàn)場量測數(shù)據相符,較好地反映了初期支護受力特征,為建立科學支護體系提供了參考。盡管有如此多的研究,但是國內外對初期支護鋼拱架是采用型鋼還是格柵及其適用性仍舊存在不同觀點。

城市軌道交通工程中,為了滿足地鐵運營功能要求,需要設置停車線、折返線等特殊暗挖地下區(qū)間。在地鐵隧道施工時,傳統(tǒng)的礦山法隧道是在斷面開挖后,及時采用鋼架、鋼筋網或連接筋、混凝土等結合的方式支護,以保證隧道開挖結構的安全性。但該工法存在很多問題,需拆除臨時支撐,且結構受力轉換次數(shù)多,施工過程中安全性不能得到保證等[12-14]。

為增強結構安全,避免出現(xiàn)上述工法存在的種種弊端,提出了新型礦山法隧道支護體系,并在北京地鐵16號線起點—北安河站區(qū)間地下新型隧道施工中應用[15]。該支護體系以鋼支撐作為初期支護,二襯和防水獨立施作,具有施工方式簡便、施工造價低等優(yōu)點[16]。但是新型隧道支護體系仍存在一些尚未解決的問題,比如初期支護中縱向連接筋的連接方式對型鋼鋼架受力特性有何影響;型鋼噴射混凝土與格柵拱架噴射混凝土的承載力和變形有何不同等。

在隧道復合式襯砌形式中,支護體系對于整個施工過程十分關鍵,其中初期支護起著核心作用[17],能夠有效控制結構的變形,增強穩(wěn)定性[18]。隧道施工中鋼支撐一般采用型鋼和格柵兩種,選擇哪種支護種類是非常重要的[19-21]。因此有必要通過試驗研究型鋼拱架與格柵鋼架承載力及受力變形特征。

1 試驗概況

1.1 構件設計

型鋼鋼架與格柵鋼架對初支結構性能對比試驗構件編號為X,見表1。實驗室制作鋼架噴混構件:2.5 m×1.68 m型鋼構件,2.5 m×1.802 m格柵構件,厚度為300 mm,型鋼采用工20a,Q235鋼材,材料屈服強度f=215 MPa,fv=125 MPa,φ6 mm鋼筋網,150 mm×150 mm(迎土側)搭接一個網格,混凝土強度等級采用C30,詳見圖1、圖2。基于試驗目的,縱向連接筋設置為焊接和插入式連接兩種,見圖3。

表1 構件設計參數(shù)

圖1 構件型鋼平面布置(單位:mm)

圖2 構件鋼格柵平面布置(單位:mm)

圖3 插入式連接示意

本次試驗共計8個構件,每組2個,所有試驗構件需嚴格按照上述尺寸加工制作,且考慮到加載的精確性,構件表面需要抹平。構件現(xiàn)場制作照片見圖4。

1.2 試驗加載與數(shù)據量測

本次室內試驗的目的在于,通過試驗獲得兩種結構的裂縫擴展及破壞受力規(guī)律,以及兩種結構的承載力情況。事實上,隧道鋼架屬于偏心受壓構件,然而室內試驗的鋼架屬于純彎曲鋼架,在結構受力上,前者明顯優(yōu)于后者。因此,型鋼和格柵鋼架室內試驗在一定程度上能夠反映型鋼鋼架和格柵鋼架的受力、變形和破壞特征的不同。

在實際情況下,作用在初期支護結構上的圍巖荷載分布往往是不均勻的,且受試驗條件限制,按《混凝土結構試驗方法標準》,故試驗將均布荷載等效簡化為四分點集中力來模擬。如圖5所示。

本次試驗加載裝置如圖6所示,試驗構件主要受力由4榀鋼拱架承擔,在不考慮混凝土作用,以1榀工字鋼拱架為對象計算荷載,四分點荷載狀態(tài)下(假設每個四分點荷載均為F),梁中最大彎矩為Fl(跨中),最大剪力為F(支座),由于工字鋼澆筑在混凝土內部(不考慮其整體穩(wěn)定性),為使構件達到破壞狀態(tài),故

My=Fl≥fyWx=50.955 kN·m?F≥88.62 kN

V=F≥fvIxt/Sx=1.50 kN?F≥1.50 kN

圖6 試驗加載裝置示意

因此,在僅考慮工字鋼梁的情況下加載千斤頂至少需要提供708.96 kN推力,考慮到上述荷載計算未考慮鋼筋網片以及混凝土作用,且未減去加載梁和分配梁自重,所以最終確定選用最大荷載為2 000 kN的千斤頂。

構件主要受到彎矩作用,可能出現(xiàn)的破壞情況是:自混凝土受拉區(qū)出現(xiàn)裂縫不再受力之后,拉應力全部由工字鋼承擔,直到工字鋼出現(xiàn)屈服并破壞。試件的工字鋼屈服點在708.96 kN左右,但在這之前混凝土已經產生較大裂縫,保守認為千斤頂推力達到30 kN左右,混凝土將出現(xiàn)裂縫。試驗采用分等級單調加載,初始加載時,按承載能力計算值0.2倍設置每級承受加載值;超過設計值后,每級承受加載值為承載能力計算值0.1倍;當構件出現(xiàn)明顯彎曲后,每級承受加載值為0.05倍的承載能力計算值。此外,15 min是每級加載完成后的持續(xù)荷載時間,且每級持荷間隔時間相等。首次試驗每級加載的數(shù)值為承載能力計算值的0.1倍,出現(xiàn)明顯彎曲后,每級加載值適當放慢以防止出現(xiàn)意外狀況。

試驗進行過程中,要進行數(shù)據的實時量測,量測的內容有荷載、位移、裂縫和應變。其中荷載和位移用量測傳感器(量測傳感器與16通道采集板相接)直接量測;應變通過粘貼應變片測得;裂縫通過試驗開始前在試件側面涂刷的白色石灰漿觀測,并繪制100×100的網格以便在試驗過程中在側面上畫出混凝土裂縫。混凝土裂縫應從小到大編號以區(qū)別裂縫產生的先后順序,如圖7所示。試驗中量測傳感器應按要求保質保量安裝,對于預埋傳感器,應做好足夠的保護措施(防水措施、抗壓措施)。

圖7 混凝土裂縫繪制示意

2 型鋼噴混初支結構承載力優(yōu)化分析

2.1 構件破壞情況

各構件破壞情況如圖8所示,裂縫通過實驗前在試件側面涂刷的白色石灰漿觀測得到。

圖8 各構件加載開裂情況

構件A,采用焊接式縱向連接筋,加載到200 kN時,2條豎向裂縫出現(xiàn)在跨中區(qū)域純彎段,裂縫延伸長度為構件高度的25%,加載到600 kN時,4條垂直于長邊的裂縫在剪彎段呈對稱出現(xiàn),伴有2條斜裂縫,裂縫長度延伸至構件高度的35%。繼續(xù)加載至1 620 kN時裂縫數(shù)目達到最多,共計10條,裂縫長度最長達構件高度的84%,接近受壓區(qū)。

構件B,采用插入式縱向連接筋,受加載條件限制,荷載最多加載至2 000 kN,由于記錄人員疏忽,實際荷載應為記錄荷載2倍。加載至400 kN時,在跨中區(qū)域的純彎段出現(xiàn)1條垂直于構件長邊的裂縫,裂縫長度達到構件高度的17%。加載至1 280 kN,在剪彎段有5條垂直裂縫成對稱出現(xiàn),裂縫長度延伸至構件高度42%。繼續(xù)加載至1 920 kN時,裂縫數(shù)達到7條,裂縫長度最長至構件高度的67%。

構件C,采用迎土側焊接,背土側套筒連接,加載到600 kN時,在跨中區(qū)域純彎段出現(xiàn)2條豎向裂縫,裂縫長度是構件高度的26%。加載到1 520 kN時,在剪彎段出現(xiàn)了3條縱向裂縫,并伴有4條斜裂縫,裂縫長度延伸至構件高度的34%。繼續(xù)承載至1 720 kN時,共達到9條裂縫,裂縫長度最長至構件高度的66%。

綜上所述,從縱向連接筋的連接方式上來看,采用插入式連接筋,裂縫的開展變慢,開裂程度較小,斜裂縫數(shù)目減少,可以看出,構件的承載力明顯高于其他兩種方式,其次,插入式連接是通過套筒連接在型鋼上,減少焊接造成的損壞,連接的效果更好。

2.2 荷載-位移關系

圖9反映出不同連接筋設置情況下的構件A、B、C荷載-位移關系曲線,可以看出,三構件在持荷過程中,位移與荷載呈對應增長變化,構件A、C在荷載處于1 780,1 290 kN時,處于彈塑性階段,接近屈服點,且構件A、C的曲線形式接近;而構件B在持荷至1 750 kN時,還未屈服。對比構件A、B,在荷載加載至800 kN以前,構件A、B在相同荷載下的位移基本一致,荷載超過800 kN之后,構件B相對于A構件所能承擔的荷載更大,比如在位移為6 mm處,構件A所承受的荷載是構件B的85%;而對比構件B、C,施加力至1 200 kN之前,同一荷載下構件C的位移稍小于構件B,但構件C已為彈塑性階段,構件B還未達到屈服,荷載超過1 200 kN之后,構件B相對于構件C所能承擔的荷載更大,比如在位移6 mm處,構件C所承受的荷載是構件B的86%。

圖9 荷載-位移曲線

由此可見,在加載初期,構件C的承載力水平稍強于其他兩個構件,但在加載后期,構件B承載力水平明顯高。故迎土側和背土側均采用插入式連接筋更能夠有效提升結構的承載力水平,約束構件的變形,而且在荷載加載初期,混凝土主要承擔荷載,縱向連接筋隨著荷載的增加開始發(fā)揮作用,型鋼與其協(xié)同受力,共同抵抗變形,可看出,構件B在此過程中優(yōu)勢更加突出,更能夠抵抗塑性變形,提高承載力水平,對提升支護的整體性起到關鍵的作用。

2.3 應變-荷載關系

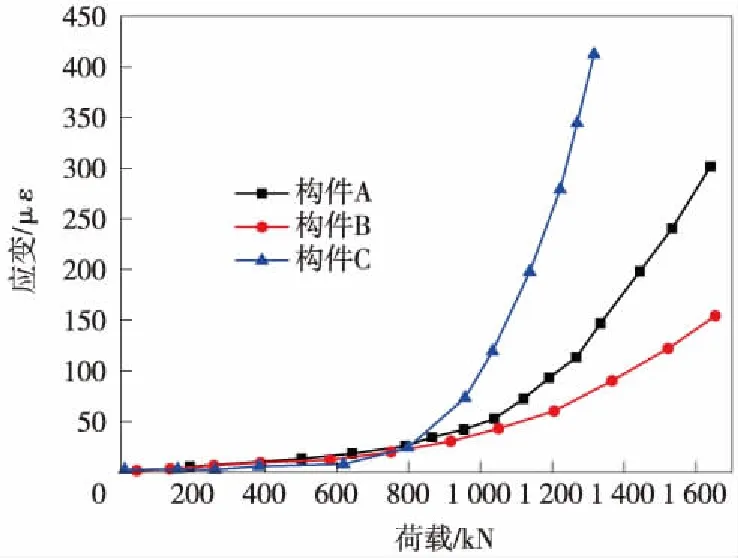

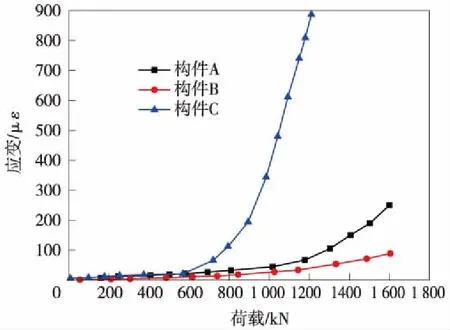

圖10、圖11曲線中,隨著受力增大,構件A、B、C歷經了彈性變形和彈塑性變形階段。

圖10 混凝土應變-荷載曲線

圖11 型鋼應變-荷載曲線

圖10中構件C的混凝土應變值明顯高于其他構件,當荷載加載至800 kN之前,構件A、B、C的受力特性基本一致,當荷載加載至1 310 kN,C構件接近屈服點,應變值達到了412 με,此時構件A、B應變值分別為構件C的35%,18%,仍處于彈塑性變形階段。圖11中構件C的型鋼應變也明顯高于其他構件,當荷載加載至1 200 kN時,構件C的應變值達到890 με,此時構件A、B應變值分別為構件C的6.7%,4.5%。

縱向連接筋設置能夠使型鋼與混凝土的聯(lián)系更加緊密,并能在不同程度上參與結構受力。加載初期,主要是混凝土承擔受力,連接方式的不同引起的變化甚微,但是在加載后期,型鋼參與受力,連接筋優(yōu)勢凸顯,不同連接方式的型鋼、混凝土應變均發(fā)生改變,其中構件C的應變增長速度急劇加大,構件B的應變增長最少。由此可以看出,迎土側和背土側均采用插入式連接筋能夠在很大程度上減少構件變形,提升承載力水平。

圖12為各構件連接筋的應變-荷載曲線,當荷載加至1 000 kN之前,構件C的應變值低于其他構件,但是其應變增長速率隨著荷載的增加遠大于其他構件,存在受力狀態(tài)不穩(wěn)定的情況;當荷載超過1 000 kN之后,構件C的應變值明顯增大,此時構件A應變隨荷載增大斜率在不斷增加,而構件B的應變值最小且趨于穩(wěn)定;當荷載為1 600 kN時,構件B的應變值為330 με,而構件A、C應變值分別達到B的179%,230%。

圖12 連接筋應變-荷載曲線

由此得出,在荷載加載至1 000 kN之前,構件C連接筋的應變均小于其他兩個構件,說明早期構件C連接筋力學性能更強;隨著荷載增大,型鋼鋼架的迎土側和背土側均采用插入式連接筋更能發(fā)揮連接筋的連接能力,連接效果更佳,在減小變形的情況下承載能力得到更大的提高。

3 鋼架選型承載能力對比試驗

通過前文對比分析了不同縱向連接筋對型鋼承載能力,發(fā)現(xiàn)迎土側和背土側均采用插入式連接的構件B相對來說承載能力最好。為對比型鋼與格柵噴混初支結構承載能力差別,故選取相同縱向連接筋插入方式的構件進行對比。

3.1 構件破壞情況

構件B的開裂破壞情況見圖8(b),構件D的開裂情況見圖13。

圖13 構件D開裂情況

裂縫擴展情況:加載初期,鋼筋混凝土構件表現(xiàn)出典型的彎曲性能,構件內部受力較協(xié)調。隨著荷載增加,鋼筋傳遞縱向剪切力于混凝土,首先在構件中間底部受壓區(qū)出現(xiàn)裂縫;然后由于不同軸拉拔作用,試件兩端底部的墊塊產生局部應力,導致裂縫數(shù)量于構件的端部及局部,隨著荷載的增加而不斷增多;當荷載達到構件屈服荷載時裂縫數(shù)量不再增加,但其長度與寬度逐漸變大,當裂縫延伸至混凝土受壓區(qū)時就不再擴展,其寬度達到2~3 mm。

從圖13可知格柵鋼架的受力破壞情況,加載初期,構件在跨中部分受拉區(qū)只有細小的豎向裂縫,隨著受力增大,跨中部分受拉區(qū)出現(xiàn)了縱向曲折裂縫,構件端部斜裂縫開展并增多,并且從端部一直向上延伸至跨中受壓區(qū)。

從型鋼構件的破壞情況可以看出,在破壞形態(tài)上,型鋼與格柵存在顯著不同。型鋼鋼架的裂縫數(shù)目在接近構件極限荷載時增多,裂縫長度延伸至構件高度的2/3,但是型鋼鋼架未出現(xiàn)斜裂縫,從整個試驗過程可以看出,型鋼鋼架的受力情況要顯著優(yōu)于格柵鋼架。

3.2 試驗結果及分析

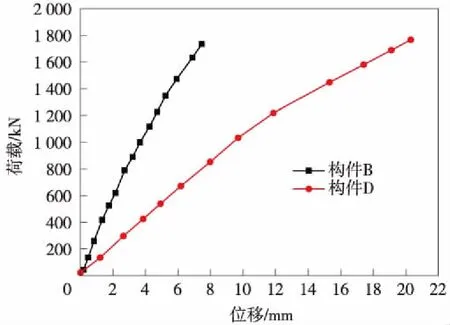

3.2.1 荷載-位移關系

圖14為構件B、D的荷載-位移關系,在加載早期,型鋼鋼架與格柵鋼架的位移差距很小,兩者變化均成正比,但在后期,荷載-位移曲線出現(xiàn)彎曲,但是型鋼的強度儲備高于格柵,相同荷載情況下,格柵鋼架位移顯著大于型鋼鋼架,而且差距在不斷增大,例如在荷載為1 200 kN時,構件D的位移為構件B的240%,由此可以看出,型鋼鋼架的剛度要大于格柵鋼架,而且承載力水平比格柵高。

圖14 荷載-位移曲線

3.2.2 應變-荷載關系

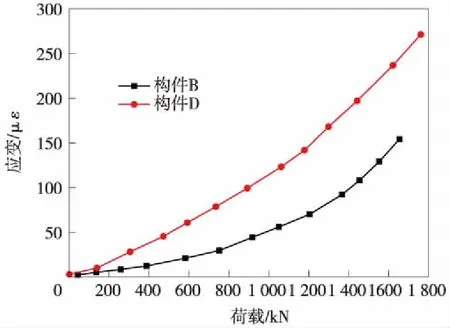

圖15、圖16分別為型鋼與格柵應變-荷載關系及混凝土的應變-荷載關系,可以看出,兩者的應變-荷載均經歷了彈性、彈塑性變化階段。圖15中在相同荷載下,格柵應變明顯高于型鋼,在荷載為1 600 kN時,構件D的應變達到了構件B的230%。圖16中在相同荷載下,格柵構件混凝土應變高于型鋼構件,在荷載為1 400 kN時,構件D的應變達到了構件B的192%。

圖15 型鋼及格柵應變-荷載曲線

圖16 混凝土應變-荷載曲線

在加載前期,構件的承載力主要受到混凝土的影響,在加載至200 kN之前,型鋼與格柵混凝土的應變差距很小,所以初期對結構承載力的影響甚微,在加載后期,承載力主要受型鋼和格柵構件的影響。可以看出,型鋼與格柵的應變差距在顯著增大,相比于格柵構件,型鋼構件的優(yōu)勢體現(xiàn)出來,因此,型鋼相較于格柵能有效提高結構的承載能力。

從圖15、圖16可知,在相同荷載下,加載初期型鋼與格柵構件同混凝土的協(xié)同作用相差很小,但是在后期加載中相差明顯,在荷載為1 200 kN時,型鋼及格柵的應變分別為37,114 με,相對應混凝土應變分別為73,147 με,型鋼應變與混凝土應變相差36 με,而格柵應變與混凝土應變相差33 με;在荷載為1 600 kN時,型鋼與格柵應變同混凝土應變相差分別為51,35 με。由此可得,格柵鋼架和混凝土的結合力好,更能協(xié)同工作,共同受力;型鋼截面和剛度大,在噴射混凝土未到某一強度前,其可單獨受力,但混凝土噴射密實較難,協(xié)同作用相對較差。

鋼架混凝土構件之間存在協(xié)同作用,當混凝土開裂使得鋼筋應力沿軸向變化時,周圍混凝土就會提供粘結應力,內力在鋼筋及混凝土間傳遞,實際受荷時,格柵與混凝土接觸的面積大,因而粘結作用更好,而型鋼構件與混凝土有相對滑移的趨勢,傳力效果較弱。由以上分析可知,采用插入式連接筋的鋼架,在加載前期,型鋼鋼架與格柵鋼架受力特性相差不多,兩者的差距均在加載后期逐漸變大,體現(xiàn)出型鋼鋼架的剛度大,相較于格柵能夠有效提升承載能力,但是其與混凝土的粘結協(xié)同作用較差。

4 結論

本文通過室內加載試驗,改變縱向連接筋的連接形式來優(yōu)化型鋼鋼架,并在此基礎上,對比研究了型鋼與格柵鋼架的受力情況,得出以下結論。

(1)通過改變不同的縱向連接筋的連接形式,得出縱向連接筋在荷載超過1 000 kN之后,連接效果更好。當采用迎土側和背土側插入式連接時,在加載后期,更能有效提高型鋼混凝土的粘結力、整體剛度和承載力水平,有效削弱裂縫開展,增加結構的安全性。

(2)在受荷相同時,格柵類構件跨中撓度要大于型鋼,且隨著受力加大,兩者相差更多,說明相較于格柵,型鋼鋼架剛度要大。從格柵和型鋼鋼架的裂縫狀態(tài)可知,格柵鋼架上只有微小的斜裂縫,且其與混凝土應變差值相對較小,說明格柵構件易與混凝土結合,即粘結性能佳,能更好協(xié)同工作、共同受力。

(3)在加載早期,型鋼鋼架與格柵鋼架的受力特性相差不多,但加載超過200 kN以后,型鋼鋼架的優(yōu)勢明顯,更能夠提升初支的承載力,有利于加強隧道整體性及穩(wěn)定性。

(4)在隧道工程施工中,條件允許的情況下,建議優(yōu)先選用插入式連接筋的型鋼鋼架進行支護。