黃驊港疏浚土處理現狀及資源化利用的探討

溫春鵬,劉 濤,張書莊,侯志強

(交通運輸部天津水運工程科學研究所 港口水工建筑技術國家工程實驗室 工程泥沙交通行業重點實驗室, 天津 300456)

中國沿海地區主要有環渤海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海5大港口群,每個港口群由若干個港口組成。其中絕大部分港口開挖了人工航道,沿海航道養護里程超過了1萬km。每年由于養護航道而產生的疏浚土數量巨大,并且主要分布在環渤海、長三角和珠三角,據不完全統計,僅渤海灣每年約有0.8億m3維護性疏浚土,長江口每年約有0.5億m3維護性疏浚土,珠三角近0.2億m3疏浚土。長期以來我國沿海港口疏浚土除吹填造陸外,其他基本采取水下拋棄的處理方式,不但給海洋環境帶來影響,也造成資源浪費。如果對疏浚土進行合理的資源化利用,不僅可減輕對海洋環境造成的影響,還能增加大量的資源,為國民經濟的可持續發展做出貢獻。因此,科學地研究疏浚土的資源化利用,為疏浚土綜合利用尋求對策,符合綠色發展、可持續發展的要求,具有十分重要的意義。

本文以黃驊港區域環境為論證背景,通過相關調研和試驗,分析了疏浚拋泥對海洋環境的影響和疏浚土的利用價值,以期為疏浚土的綠色長遠處置提供參考。

1 疏浚土資源化利用的概念

疏浚土是港口、航道以及河口在建設以及后期維護過程中水下挖掘出的沉積物,主要包括泥、沙、石塊以及有機物和生物殘體等物質。隨著經濟的大力發展以及港口的大規模開發建設,疏浚土的體量逐年增加,由于其體量巨大、含水率較高、組成成分也較為復雜,如果處置不當會對海洋環境產生一定的影響,因此,對疏浚土的處理和處置就成了各個港口普遍關注的問題。

所謂“疏浚土資源化利用”就是將疏浚土作為一種可以利用的資源,而非簡單地將其外拋處置。采取一定的方法和措施對疏浚土進行處理,使其轉變為可以再利用的資源,包括土地資源、建筑材料、填方材料等[1],不僅可以排除港口工程建設中的障礙,還可以有效減少外拋對環境的污染以及資源的浪費,從而產生直接或間接的經濟效益。

2 國內外疏浚土利用現狀分析

(1)國外疏浚土利用現狀。

國外對疏浚土資源化利用的研究起步相對較早,開展了大量卓有成效的工作,并且也獲得了很好的應用效果,也形成了一套較為成熟的實施體系,保證了疏浚土能夠科學、合理、有效地利用。

從國外疏浚土利用的情況來看,其疏浚土的利用率非常之高,美國[2]產生的疏浚土大約2億m3/a,利用率約80%;日本[3]產生的疏浚土約2 000萬m3/a,利用率約95%;英國[4]產生的疏浚土在3 000~4 000萬m3/a,利用率約65%。

在疏浚土的利用方式方面,國外呈多樣化、綜合化發展,概括起來有兩個大方向[2-5]:一是工程型綜合利用,如吹填造陸;航道、水道治理工程中用作加固兩側堤壩;露天礦和海底坑洞的回填;建筑及工業用土等。二是生態綜合利用,國外很多城市建設用土、生態恢復用土即采用疏浚土。疏浚土能夠幫助濕地、公園等生態環境的快速建立、恢復與發展,海灘養護中疏浚土可起的作用及利用率也很高。

在國外,疏浚土被認為是一種資源而不是廢棄物,其適當地處置和再利用對于海洋資源的保護至關重要。因此,在疏浚土管理方面歐洲、美國、日本等主要發達國家基本已形成了完善的疏浚土利用的體制機制和政策法規[2-5]。如美國疏浚土處理有專門的國家疏浚小組、地方疏浚小組協調管理機構,設有專門機構和實驗室進行研究;日本由國土交通省統一管理疏浚物的處置;英國有MFA、SERAD、DOENI等清晰簡單的管理機構,由HRWallingford和Cefas等機構進行研究和評估;法國由DRIRE負責疏浚土處置管理,且管理相對清晰簡單。

另外,在技術標準和研究方面,國外早已形成了從管理、設計、科研到施工的完整技術體系,保證了疏浚土能合理、科學、有效地利用。美國早在20世紀80年代就編制了《疏浚與疏浚物處置工程師手冊》、《疏浚物的有益利用》等技術指南;日本則推出了《環保疏浚、疏浚土回填和脫水等技術研究》、《疏浚土有益利用和海洋處置技術指南》等指導手冊;英國有《疏浚物有益利用指南》等技術手冊。

總的來說,國外對疏浚土資源化的利用已深入人心,并且通過相關法規政策以及技術標準的制定,使疏浚土得到了充分、科學合理的利用。

(2)國內疏浚土利用現狀。

我國海岸線長達1.8萬km,但可作為港口建設的深水岸線相對較少,大多需要進行人工開挖來建設深水港口和航道,因此,疏浚行業在我國發展迅速,疏浚力量和技術均處于國際先進水平,但是在對疏浚土的資源化利用方面起步較晚。近年來隨著國內學者不斷學習國外經驗和技術,國內對于疏浚土的利用也開拓了新領域。針對疏浚土的海洋傾倒對海洋環境產生的不利影響,國內大量學者對疏浚土的資源化利用進行了討論,張旭東等人提出了填海造陸技術、淤泥固化處理技術和淤泥輕量化處理技術,用于填海造陸和建筑材料,解決了部分沿海疏浚土處理和海洋傾倒產生的環境問題[7];張和慶等人提出了利用煅燒的方法通過高溫作用將疏浚土轉化為建筑材料、陶瓷的原料,實現疏浚土的再生資源化[8];朱偉等人通過試驗提出了對疏浚土進行一定的物理化學處理后用作工程填方材料的方法,分析了疏浚土處理技術的工藝和方法[9]。

總結我國疏浚土目前的利用方式,大部分被利用的疏浚土還主要是用來吹填造陸[1,6],其余部分疏浚土可通過物理方法、化學方法和熱處理方法對其進行處理轉化成建筑材料等,從而實現疏浚土的資源化利用,但其產量相對較少。目前隨著海洋環境保護的逐漸嚴格和圍海項目的暫停,作為圍海造陸的利用方式將受到極大影響,使得我國對疏浚及疏浚土的資源化利用也遇到了一定難題。

3 黃驊港海域疏浚土處理存在的問題

目前來說,對于黃驊港疏浚土處理和利用,現有的方式主要有兩種,一是吹填造陸,二是水下拋棄。而隨著國家相關政策的出臺以及對環境保護的高度重視,現有的處理方式將會與其產生一定的矛盾。

(1)疏浚土體量巨大。

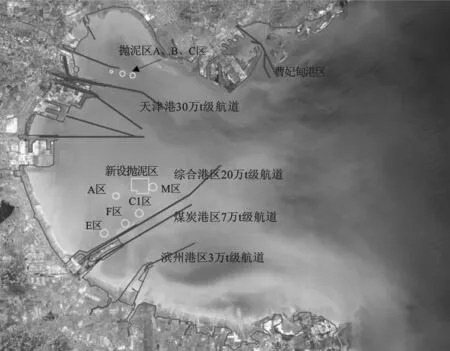

目前,黃驊港地區有兩條航道(神華航道和綜合港航道[10-11])同時運行,每年產生的疏浚量約4 000萬m3,對于這些疏浚土的處置均是采用海洋傾倒的方式,航道自建成至今曾先后使用了E區、F區、C1區、A區和M區5個拋泥區。E拋泥區為黃驊港一期工程建設期間臨時傾倒區,2004年已完成傾倒量關閉;F拋泥區2006年2月后停止使用;C1拋泥區2012年11月停止使用;A區為綜合港區臨時拋泥區2014年7月停止使用;M拋泥區2017年1月停止使用;現正啟用新拋泥區(M拋泥區西側)。天津港航道自建成至今也向深水區傾倒了大量疏浚棄土,曾先后使用了A區、B區和C區3個拋泥區。渤海灣先后使用的主要拋泥區位置如圖1所示。

圖1 渤海灣拋泥區位置示意Fig.1 Location of mud-dumping ground in Bohai Bay

(2)對海洋環境造成影響。

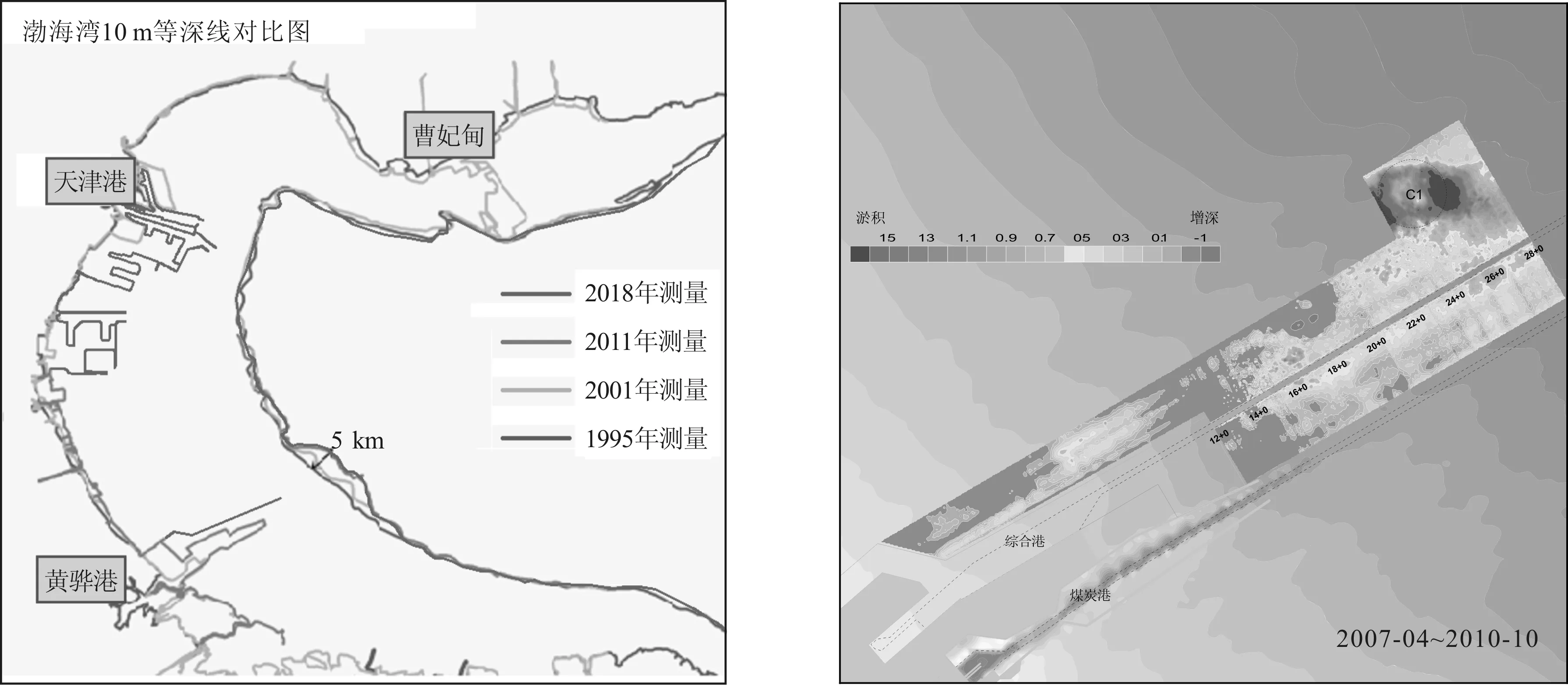

目前渤海灣內在建、已建和擬建人工航道10余條,是我國乃至世界上人工航道最密集的海灣,航道建設和維護過程中每年存在約0.8億m3疏浚土進行水拋處理,嚴重加劇了海洋環境惡化。長期的疏浚拋泥使海底地貌產生了巨大變化,根據水深測圖比較(如圖2所示),黃驊港海域-10 m等深線已經外推5 km以上。黃驊港停用的4個拋泥區中已有2個擴散殆盡,其余2個區域的泥沙也呈明顯擴散趨勢,擴散泥沙又與航道形成交叉,重新回到了航道淤積,這些泥沙長期處于一種“挖—拋—回—再挖—再拋—再回”的惡性循環中。

大量疏浚物傾倒進入海洋傾倒區,擾亂了水體分層,海水中懸浮物質的濃度增加,改變海底地形地貌,不僅影響了傾倒區的水深,同時,疏浚土中部分污染物的溶出對海水水質也會產生一定的影響,疏浚土的傾倒活動將會改變浮游生物和底棲生物的生存環境,導致減產或死亡,嚴重時會導致生物種類的減少;此外,有毒(害)物質擴散,并在生物體內的積累,對生物本身及食物鏈上一級生物產生毒害作用。

圖2 渤海灣內水深變化情況Fig.2 Variation of water depth in Bohai Bay

(3)與相關政策產生矛盾。

2017年5月18日國家海洋局發布的《國家海洋局關于進一步加強渤海生態環境保護工作的意見》中第三條“加強海洋空間資源利用管控”中明確規定:“暫停選劃臨時性海洋傾倒區,啟動傾倒區規劃編制,按照科學合理經濟安全的原則,調整完善海洋傾倒區布局”和“暫停受理、審核渤海內圍填海項目,暫停受理、審批渤海內區域用海規劃,暫停安排渤海內的年度圍填海計劃指標,穩妥處理好政策銜接問題”。這條規定出臺后,在渤海灣內不僅不能再利用吹填區容納疏浚土,而且現有臨時拋泥區到期后疏浚土也將無處可拋,疏浚土必須另謀去處,但疏浚土何去何從國家尚無其他指導意見。港口可持續發展必須保護環境,但維護航道暢通必須疏浚挖泥,疏浚土的處理與利用已經成為港口發展與環境保護政策的現實矛盾問題。因此,必須突破傳統的處理方式,尋求疏浚土出路的新舉措、新方法,走綠色環保可持續發展的道路。

4 黃驊港疏浚土資源化利用可行性探討

港口的運營給沿海地區帶來了巨大的經濟效益,而疏浚土作為制約港口發展的重要因素,無論是吹填造陸還是外海傾倒都會存在一定的問題,處理不當會對海洋環境和生態造成一定影響,因此,迫切需要尋求一種可行的、經濟的、具有應用價值的方法將其資源化利用。

(1)疏浚土資源化利用有例可循。

前面提到,國際上對于疏浚土的利用有完整的技術鏈條和規范,同時我國學者也針對疏浚土的資源化利用開展了大量實質性的研究工作,這些經驗和技術可以為渤海灣的疏浚土長期利用提供借鑒。

(2)疏浚土的理化特性。

疏浚土中含有豐富的氮、磷及有機物等[12],養分含量相對較高,但其中也包含有大量重金屬等污染物,如果處置不當,易造成土壤及地下水源的污染,在疏浚土的處置與利用中首先要測定其理化特性,這對于疏浚土利用方式的選擇起到了重要作用。

①物理特性:疏浚土的物理特性的指標主要包括顆粒級配、重度、孔隙率、滲透性以及保水性等。疏浚土土質類別主要有砂、粉砂、淤泥、粘土等,土粒級配是影響疏浚土特性的主要因素,不同級配的疏浚土采用的利用方式有所不同。

②化學特性:疏浚土的化學特性包括其元素組成及含量是影響泥沙性質的重要指標,對于確定疏浚土利用方式的適宜性起到了決定因素。為了更好地掌握黃驊港地區疏浚土的性質,對該區域的樣品進行了試驗分析,從分析情況來看,黃驊港海域的沉積物質量狀況良好,有害物質極少,所有沉積物樣品中的有機碳、硫化物、油類、銅、鉛、鋅、鎘、鉻、汞、砷、HCHs、DDTs、PCBs含量均符合國家一類海洋沉積物質量標準,這種狀態的沉積物在厘清無機物、有機物及重金屬等無害化處理后,簡單處理可直接上陸使用。

(3)減少對海洋環境影響。

渤海灣港口多年疏浚拋泥已經對環境產生較大影響,影響已經體現在水文、地貌、沉積物環境以及生態環境等多個方面。疏浚土上陸后,可以大量減少直接入海傾倒的泥沙,減少對海洋環境的不利影響。疏浚土在上陸利用前,根據需求進行無害化處理,處理方式目前國外已有成功案例可尋,對黃驊港航道回淤土特性的大量調查和分析表明,回淤土經擾動再沉淀后具有較好的密實性,經科學處理后完全可以被利用,且不會對環境造成負面影響。

(4)可解決用土需求。

目前,黃驊港港區仍在發展階段,陸域仍有大量用土需求,其陸域及陸地吹填高程尚未達到規劃及設計要求,按目前實際情況估算,仍有超過1億立方的用土需求,除此以外,渤海灣多年來的建設造成沿海陸地坑壑遍布,大量缺土,僅渤海新區沿海一帶,平均陸地高程只有5 m,因長年取土沿海岸已經形成數以百計的巨型深坑,且情況仍在加劇,經初步估算將這些巨型深坑生態恢復至原地貌約需2.4億m3土,按黃驊港每年可供4 000萬m3上陸土計,約需8 a的疏浚土量,同時,渤海新區正在大規模的開發建設當中,建設用地多為沿海灘涂、鹽池和蝦池,建設回填用土量也將是非常可觀的,由此可見,作為建設回填土是黃驊港地區疏浚土資源化利用的一個重要方向。

我國經濟建設正處于高速發展階段,沿海及內陸各城市的工程建設項目如火如荼,這也就為建材行業帶來了發展機遇,也為大批新型材料的出現和應用提供了條件。在建材中消耗量最大的主要有磚瓦、水泥等,這些材料主要是消耗粘土資源,不斷地開采會對農田和耕地造成一定的破壞,而疏浚棄土中的主要成分和組成與其有較大相似之處,因此,可以通過適當的處理方式[13]替換現有建材產品,包括陶粒、水泥、磚瓦等。

疏浚土除可作為建設回填用土、新型建材外,還可以利用其改善生態環境,包括利用疏浚土建設人工濕地、公園景區等。總的來說,多種多樣的用途、廣闊的腹地空間,既解決了上陸疏浚土的長期利用問題,也可使疏浚土生態化、資源化利用具有可持續性。

(5)對社會和經濟發展有益。

生態文明建設已納入黨中央“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,要求把生態環境保護放在更加突出位置,用最嚴格的制度保護生態環境。對于經濟效益影響主要體現在四個方面:一是在改善海洋環境的同時可減少海床活躍泥沙量,持續減輕港口航道淤積;二是科學合理的處置區可減少疏浚土運距、降低疏浚費用;三是疏浚土上陸利用將減少大量的環境治理投入;四是疏浚土無害化處理是增加的成本投入環節,但經處理的疏浚土已變廢為寶,作為土方資源可有多種方式被利用,形成新的經濟價值。

(6)黃驊港疏浚土處置處理方案探討。

黃驊港兩航道每年所產生的疏浚土體量巨大,若直接上陸勢必要占用較大空間,而目前港口附近并無可利用土地供疏浚土存儲,另外,考慮到該港口的疏浚施工工藝及疏浚土的特性,在海上設置集中存儲區進行中轉處置就成為了最為合理可行的方案。通過對黃驊港疏浚方量的調查預測、處置區位置的選劃、中轉周期的分析、處置區體量研究等大量工作,可在黃驊港綜合港區航道與煤炭港區航道之間-6~-7 m水深之間設置約8.5 km2的永久性疏浚土處置區,該處置區可分為8個儲泥區,單個容量約為1 500萬 m3,總容量約為1.2億 m3,循環使用,最短周轉周期為3 a,將航道產生的疏浚棄土吹填至該區域,經過適當處理后上岸進行下一步的綜合利用。納泥區可采用出水堤作為圍堰,納泥區懸沙擴散影響范圍受溢流源強控制,溢流源強降低后,其影響程度及范圍明顯下降。因此,只要合理布局納泥區內部構造,嚴格控制溢流強度,可使納泥影響降到最低。

通過設置納泥區可減少外拋疏浚土方量,減少對周圍海洋環境造成的影響程度,在納泥區中通過合理的處置之后,疏浚棄土可被合理的利用起來,從而實現疏浚土資源化利用的目的。

5 結語

隨著國家對港口綠色發展、可持續發展、環境保護等政策的實施,“疏浚泥是一種具有利用價值的資源”的觀點逐漸被社會各界所認可,對疏浚泥的資源化利用的相關研究也取得了一定成果。本文以黃驊港為背景,著眼于疏浚土資源化利用這個研究領域,分析了我國疏浚土利用現狀以及處理過程中所存在的問題,同時從技術、政策、環境以及社會經濟效益等方面論證了在黃驊港海域疏浚土資源化利用既有利于海洋生態環境的保護、保證港口的正常運營,同時也有利于黃驊港區域經濟的穩定、持續發展,因此具有很強的可行性和前瞻意義。