盆腔腫瘤不同體位放療對放射性直腸炎的相關臨床分析

闕開乾,湯瑯瑯,李群,童遠和

1.福建醫科大學附屬龍巖第一醫院放化療科,福建龍巖 364000;2.福建醫科大學附屬龍巖第一醫院放射科,福建龍巖364000;3.中山大學附屬腫瘤醫院放療科,廣東廣州510062

盆腔腫瘤在臨床中主要表現為盆腔腫塊,盆腔惡性腫瘤根治術后伴有危險因素患者需要術后輔助放療。放射治療為治療盆腔腫瘤的主要方式之一,即通過利用電離輻射的方式來消滅腫瘤細胞,使之起到提高盆腔區域控制率,延長生存期的目的。該項治療過程中將不同程度對盆腔正常組織造成一定的損傷,導致患者發生放射性直腸炎[1]。數據顯示,盆腔腫瘤患者放療治療后發生胃腸道反應的概率高達90%[2],直腸為放射治療時最為敏感的盆腔臟器,發生放射性直腸炎后,不僅會限制放射治療靶區劑量及效果,且會給患者生活帶來極大的不便,嚴重影響其生活質量,與其他放射性損傷相同,現階段臨床中并無治療該病的特異性治療方法[3]。放療體位不同,腸照射劑量不同,放射性腸炎發生率不同[4]。基于此,該次研究便利選取2018年1月—2020年6月期間收治120例盆腔腫瘤(仰臥位及俯臥位)患者,觀察放射性直腸炎的發生情況,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

便利選取120例接受放射治療的盆腔腫瘤患者作為該次研究對象。患者基本資料如下:男57例,女63例;年齡42~77歲,平均(61.53±0.86)歲;病程3~65 d,平均(11.51±1.52)d;腫瘤類型:宮頸癌有37例、直腸癌有51例、前列腺癌有32例。納入標準:患者均為術后病理確診;符合術后放射治療指征;對該次研究知情且同意。排除標準:合并嚴重性精神疾病及其他惡性腫瘤者[5];嚴重性臟器功能受損者;藥物過敏者;因其他因素直腸炎病癥者[6]。該研究經倫理委員會批準,并經患者及家屬知情同意。將120例接受放射治療的盆腔腫瘤患者進行分組,即70例仰臥位照射及50例俯臥位照射,采取調強放療。

1.2 方法

1.2.1 盆腔腫瘤的放射治療方法 選取術后符合放療指征患者,在CT下對治療照射部位進行定位、圖像采集,并行靶區勾畫、計劃設計等,后予醫科達直線加速器6 MV X線盆腔外進行照射,2 Gy/次,5次/周,將腫瘤照射總劑量控制在45~504 Gy/25F~28F(5~5.6周)。

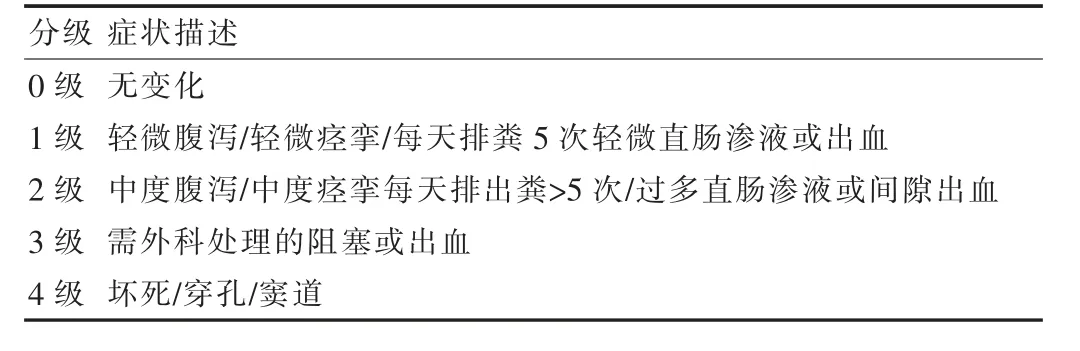

1.2.2 射性直腸炎診斷標準 以2018《放射性直腸炎診斷標準》對放射性腸炎進行診斷,見表1。

表1 放射治療后反應評分標準(RTOT/EOPTC)

1.3 統計方法

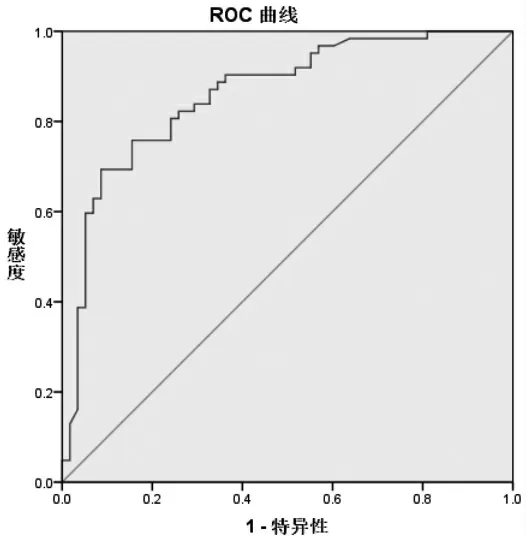

采用SPSS 20.0統計學軟件進行統計學分析,計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗是否符合正態分布,符合正態分布采用(±s)表示,采用獨立樣本t檢驗;非正態分布用中位數(上、下四分位數)[M(Q1,Q3)]表示,采用Mann-WhitneyU秩和檢驗。計數資料以頻數和百分比(%)表示,采用χ2檢驗。以放射性直腸炎發生與否為狀態變量,繪制受試者工作特征曲線和二元Logistic回歸用來評估其診斷性能。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

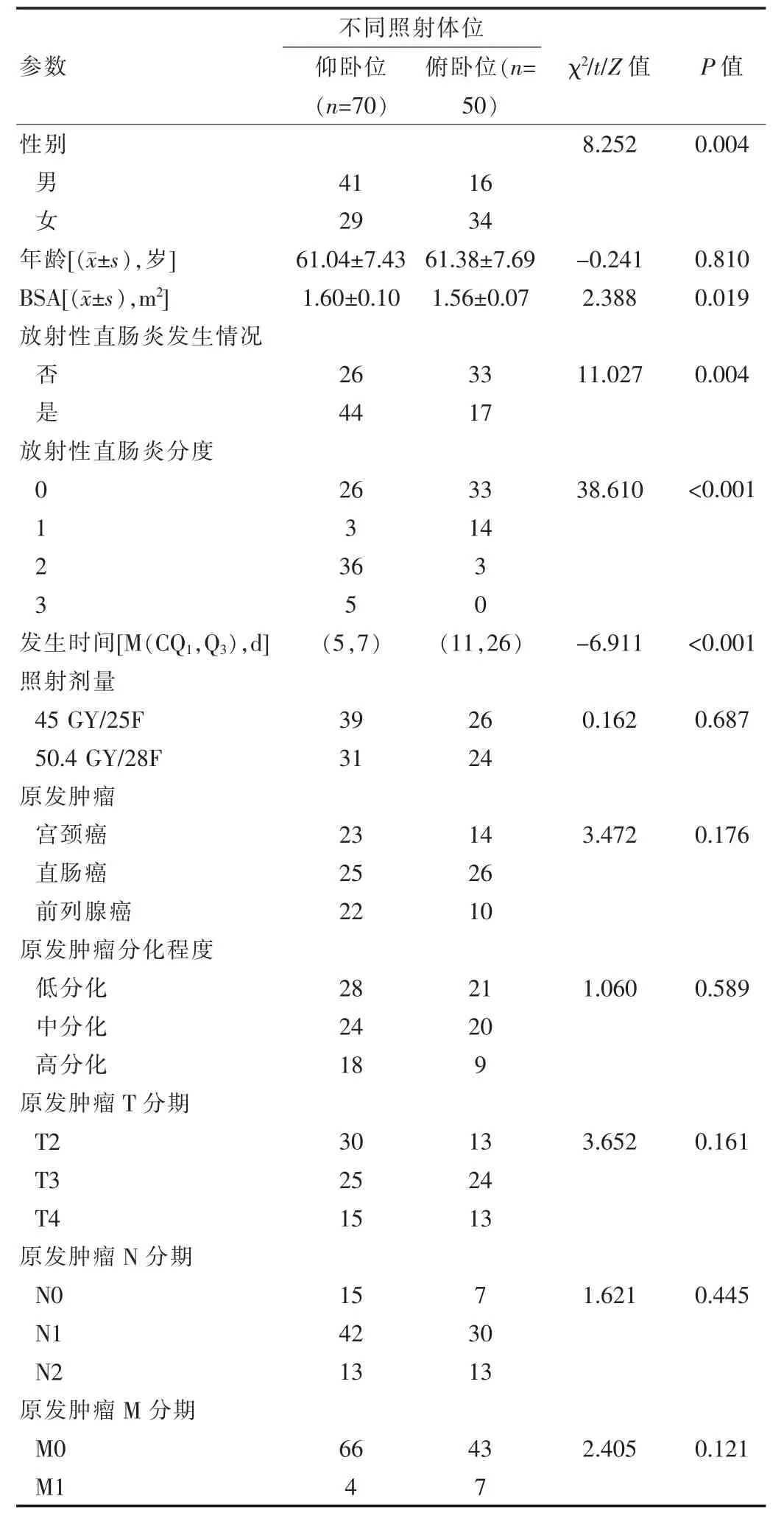

70例接受仰臥位放射治療的盆腔腫瘤患者中共有44例(62.9%)出現放射性直腸炎,其中0度有26例(37.1%)、Ⅰ度有3例(4.3%)、Ⅱ度有36例(51.4%)、Ⅲ度有5例(7.1%)。50例接受俯臥位放射治療的盆腔腫瘤患者中共有17例(34.0%)出現放射性直腸炎,其中0度有33例(66.0%)、Ⅰ度有14例(28.0%)、Ⅱ度有3例(6.0%)、Ⅲ度有0例(0.0%)。盆腔腫瘤患者接受放射治療后很容易引起放射性直腸炎,其中仰臥位發生率高于俯臥位,差異有統計學意義(χ2=11.027,P=0.004)。大部分患者均為接受放射治療一周左右時出現放射性直腸炎癥狀反應,最早發生及最遲發生時間范圍為3~65 d。不同照射體位接受放射治療引起的放射性直腸炎分度差異有統計學意義(χ2=38.610,P<0.001),即俯臥位更不易造成重度放射性直腸炎。有65例(54.2%)患者的靶區劑量為45Gy,該項靶區劑量治療下共出現35例(53.8%)放射性直腸炎;有55例(45.8%)患者的靶區劑量50.4Gy,該項靶區劑量治療下共出現27例(49.1%)放射性直腸炎,差異無統計學意義(χ2=0.270,P=0.603),見表2。

表2 盆腔腫瘤不同照射體位的參數分析

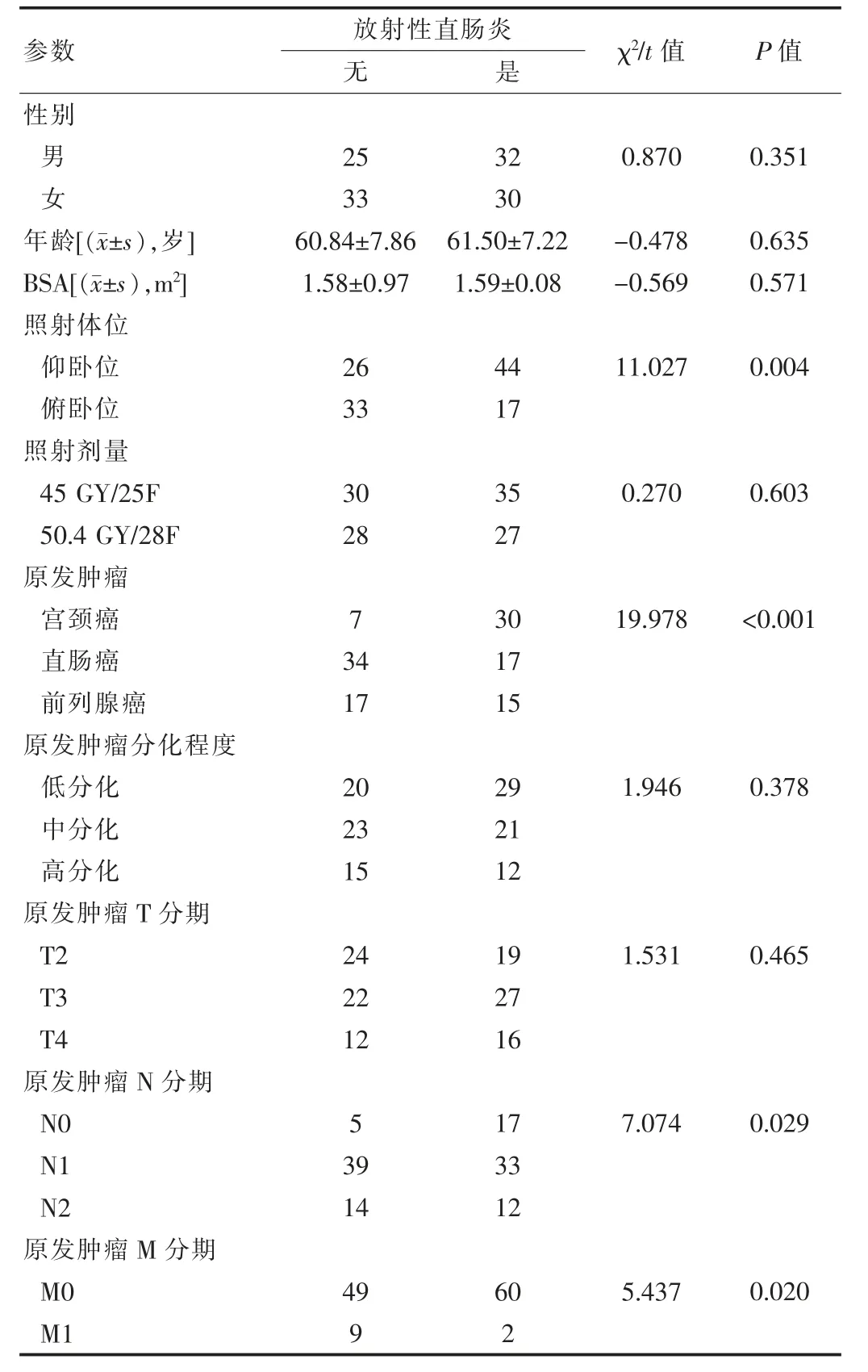

盆腔腫瘤經放療后放射性直腸炎的發生與照射體位的差異有統計學意義(χ2=11.027,P=0.004),與不同原發腫瘤、腫瘤的N分期及M分期的差異有統計學意義(P<0.05),而與性別、年齡、BSA、照射劑量、腫瘤的分化程度及T分期差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 放射性直腸炎的相關參數分析

以放射性直腸炎發生與否為因變量,經單因素分析P<0.05參數及認為實際中有意義的參數納入模型中,進行二元Logistic回歸分析。結果顯示該模型總體差異有統計學意義(χ2=51.252,P<0.001),模型的擬合優度較高,差異有統計學意義(χ2=14.021,P=0.081),能正確分類76.7%的研究對象。將預測概率與放射性直腸炎發生與否進行ROC分析,得到AUC為0.860(P<0.001),約登指數為0.608,敏感度約0.828,特異度為0.846(圖1)。納入變量中照射體位(P=0.008)、原發腫瘤類型(P<0.001)、N1相對于N0分期(P=0.037)差異有統計學意義(P<0.05),相較于仰臥位,俯臥位患放射性直腸炎的風險是仰臥位的0.247倍;直腸癌組患放射性直腸炎的風險是宮頸癌組的0.054倍,前列腺癌組患放射性直腸炎的風險是宮頸癌組的0.059倍;N1期患放射性直腸炎的風險是N0期的0.193倍;而性別、BSA、照射劑量、腫瘤的分化程度、T分期及M分期差異無統計學意義(P>0.05)。

圖1 ROC曲線

3 討論

放射性直腸炎是盆腔腫瘤患者放療后高發并發癥之一[7],該癥狀有急性及慢性之分,是由放射治療導致患者腸壁血管受損,阻礙血液循環,致使黏膜發生增厚、變脆、水腫、感染及出血等現象,并進一步壞死脫落,誘發潰瘍而引起的一種病癥[8-10],此外,結締組織的纖維化及增生而引起的腸管狹窄及腸壁僵硬癥狀也會引起放射性直腸炎[11]。

受放射照射方式、類型、劑量、部位等因素及不同患者異質性因素的影響,導致盆腔腫瘤患者發生放射性直腸炎的概率及嚴重程度也有一定的差異性[12-13]。該研究中,仰臥位出現放射性直腸炎的發生率為62.86%(44/70),高于俯臥位出現放射性直腸炎的發生率34.00%(17/50)(P<0.05)。有學者同樣發現采用俯臥位進行盆腔腫瘤放療患者小腸受照體積為33.67%,而俯臥位患者的小腸受照體積為46.16%,俯臥位可明顯減少盆腔處小腸的受照體積,這有利于減輕腸管的放射損傷[7]。

引起放射性直腸炎的獨立因素之一為劑量,若單次放射治療的劑量水平及總劑量水平較高時,直腸受照量越高,進而發生放射性直腸炎的概率就越大[14]。在進行放化療聯合治療時,無論是采取同步還是序貫治療方法,均可能會疊加這兩種治療方法的毒性作用,且化療藥物的應用,將在一定程度上對機體直腸黏膜抵抗力進行降低,進而提高放射性直腸炎病癥發生概率的[15]。該次研究中采用45 Gy及50.4 Gy兩種劑量進行盆腔腫瘤放射治療,前者出現放射性直腸炎的比率約53.85%,后者發生率約49.09%,兩者比較,差異無統計學意義(P>0.05),造成這種不明顯差異的原因可能與二者的總劑量差別不大有關。

放療為盆腔腫瘤疾病常見的術后輔助治療措施,受手術因素的影響如盆腔手術可能會造成盆腔內器官組織的移位,這會在一定程度上引起血流不暢,降低患者對直腸對放射治療的耐受度,進而誘發放射性直腸炎。該研究中宮頸癌組、直腸癌組、前列腺癌組的放射性直腸炎發生率分別為81.08%、33.33%、46.88%,宮頸癌組發生率高于直腸癌及前列腺癌組,考慮與宮頸癌組的放射野較大有關。為盡可能降低盆腔腫瘤患者放射治療中放射性直腸炎的發生率,應在對放療計劃制定時,不要過度擴大射野范圍,應以多野照射、超分割及調強技術控制合適照射劑量及照射范圍,嚴格遵守放療計劃評估,有效提高治療安全性及有效性,減少放射性直腸炎等不良并發癥發生率[16]。

若患者長期存在高血壓或者是糖尿病病癥,將在相同放射治療下,增強血管損傷程度,進而提高放射性直腸炎發生概率[17]。故在治療時應最大限度不使用可能會產生的腸黏膜有毒性化療藥物。若發現其存在有高血糖或高血壓時,或是實施廣泛性盆腔手術治療時,可適當地減少靶區照射劑量[18]。而該研究不足之處在于未將患者的基礎疾病納入研究,需要在之后的研究中進一步完善。

綜上所述,盆腔腫瘤患者接受放射治療后容易引起放射性直腸炎,采用俯臥位有助于減少或減輕放射性直腸炎發生。