基于AHP的西咸新區(qū)半干旱地區(qū)雨水利用效益模糊綜合評價

岳紅巖

(西安建筑科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710000)

據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)統(tǒng)計,全球干旱半干旱區(qū)域約占地球陸地表面的1/3,其中約占19.0%的“人類時代”沙漠,是由人類不合理開發(fā)資源造成的。按照干旱指數(shù)及水平衡要素綜合分帶方法,我國干旱指數(shù)大于3的半干旱區(qū)域占國土面積的21.5%[1]。缺水問題是半干旱地區(qū)面臨的主要挑戰(zhàn),如何更好地解決或者一定程度上緩解該地區(qū)的缺水問題,許多國家和地區(qū)都在不斷地努力和探索。全球每年具有巨大的降雨總量,雨水處理不當(dāng),極易造成經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、生態(tài)等問題[2]。將雨水資源化合理利用,能夠在一定程度上解決半干旱地區(qū)人們所面臨的缺水問題。

關(guān)于雨水資源化利用研究,國外較早提出了最佳管理措施(BMPs)[3]、低影響開發(fā)(LID)[4]、可持續(xù)排水系統(tǒng)(SUDS)[5]等。借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗,國內(nèi)根據(jù)現(xiàn)狀相應(yīng)提出了“海綿城市”進(jìn)行城市雨洪管理[6]。王思思等[7]對城市綠道雨洪管理進(jìn)行了探究;蒙小英等[8]分析了雨水基礎(chǔ)設(shè)施,并提出了相應(yīng)的景觀化方法;來海亮等[9]對城市雨水利用技術(shù)推廣的難點進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的對策措施;胡繼連等[10]對城市雨水資源化利用政策進(jìn)行了研究;李俊奇等[11]提出了適應(yīng)我國城市雨水減排的管制措施與經(jīng)濟(jì)激勵政策策略。目前國內(nèi)雨水資源化利用大多基于“自然積存、自然滲透、自然凈化”的低影響開發(fā)理念,從政策層面、技術(shù)層面及管理層面對模擬城市自然水文循環(huán),實現(xiàn)城市生態(tài)宜居的水文環(huán)境進(jìn)行研究,但是對此做法所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益(生態(tài)效益)等方面論述較少。因此,本文以灃西新城為例,結(jié)合層次分析法和模糊綜合評價法對其雨水利用綜合效益進(jìn)行評價研究。通過明確雨水利用綜合效益之間的內(nèi)在聯(lián)系及特點,反向指導(dǎo)雨水利用策略的制定與實施,在此基礎(chǔ)上,有針對性地提出灃西新城雨水利用相關(guān)策略,以期為半干旱地區(qū)雨水利用以及可持續(xù)性發(fā)展提供參考。

1 研究方法

1.1 研究區(qū)概況

西咸新區(qū)位于陜西省西安市和咸陽市建成區(qū)之間,是我國首批16個海綿城市建設(shè)試點之一,同時也是西北地區(qū)唯一的試點城市[12]。本次研究區(qū)灃西新城是西咸新區(qū)的五大新城之一,其屬于溫帶大陸性季風(fēng)性半干旱、半濕潤氣候區(qū),具有降雨量較少、水資源短缺、砂質(zhì)土層較多、土壤滲透系數(shù)較大等水文地質(zhì)特征。區(qū)域內(nèi)多為非自重濕陷性黃土,雨季集中,暴雨極易造成洪澇和水土流失等自然災(zāi)害。研究區(qū)域多年平均降水量為500~550mm,具有半干旱地區(qū)水文環(huán)境特征,同時相對西北部半干旱地區(qū)雨量充足,對于雨水利用效益研究更加直觀清晰。目前,灃西新城部分區(qū)域?qū)τ谟晁靡褬?gòu)建景觀綠地、市政道路、建筑小區(qū)以及生態(tài)雨洪調(diào)蓄系統(tǒng)組合的4級雨水綜合利用體系。

半干旱地區(qū)雨水高效利用面臨錯綜復(fù)雜的影響因素,準(zhǔn)確把握影響因素的主要方面和次要方面至關(guān)重要,需要采取合適的研究方法探尋其中各個因素的主次規(guī)律(層次分析法),有嚴(yán)格的科學(xué)理論作為基礎(chǔ),更加具有科學(xué)性和有效性;面臨雨水利用效益難以精確量化的情況,需要采取適度量化的方法研究其影響程度(模糊綜合評價法)。從定性到定量,從模糊到清晰,綜合制定與實施半干旱地區(qū)雨水高效利用措施。

1.2 評價方法

1.2.1 層次分析法概念詮釋

層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是將問題分解為不同組成要素,并依據(jù)各個因素之間的關(guān)聯(lián)性、隸屬關(guān)系,搭建多層次的分析模型,進(jìn)而使整個決策分析活動最終轉(zhuǎn)化為決策方案、目標(biāo)的重要權(quán)值和優(yōu)劣次序[13]。本研究通過層次分析法對灃西新城雨水利用效益評價指標(biāo)進(jìn)行分析,計算出各評價指標(biāo)因子的權(quán)重。其步驟主要包括建立層次結(jié)構(gòu)及構(gòu)造判斷矩陣、層次單排序及一致性檢驗、層次總排序及一致性檢驗、分析計算結(jié)果。

1.2.2 模糊綜合評價法概念詮釋

模糊綜合評價的目的是解決模糊的以及難以量化的問題,其原理是根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的隸屬度理論,考慮與被評價事物相關(guān)的各個因素,對其所作的綜合性評價[14]。根據(jù)層次分析法分析得出的雨水利用效益各評價指標(biāo)因子的權(quán)重,進(jìn)一步通過模糊綜合評價法對其進(jìn)行評價,相應(yīng)提出灃西新城雨水利用策略。其評價過程步驟主要包括建立評價對象指標(biāo)集和評價集、構(gòu)建評判矩陣R、評價矩陣和權(quán)重的合成、得出評價結(jié)論。

1.2.3 評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

通過調(diào)查分析海綿城市雨洪管理以及雨水利用相關(guān)理論和專家的研究經(jīng)驗[15],結(jié)合城市可持續(xù)指標(biāo)集主題框架中的“社會-經(jīng)濟(jì)-環(huán)境”劃分緯度[16],并根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化效益評價》進(jìn)行梳理歸納總結(jié)[17]。為了驗證城市采用景觀學(xué)方法后雨水資源化的綜合效益,綜合專家的意見與景觀學(xué)相關(guān)理論研究,以及參考其他學(xué)者雨水資源化景觀學(xué)途徑的相關(guān)研究,構(gòu)建了相應(yīng)的評價指標(biāo)體系,引入Vague集理論進(jìn)行有效評價[18]。在此基礎(chǔ)上,選擇復(fù)合法建立灃西新城雨水利用綜合效益分析體系A(chǔ)HP模型。

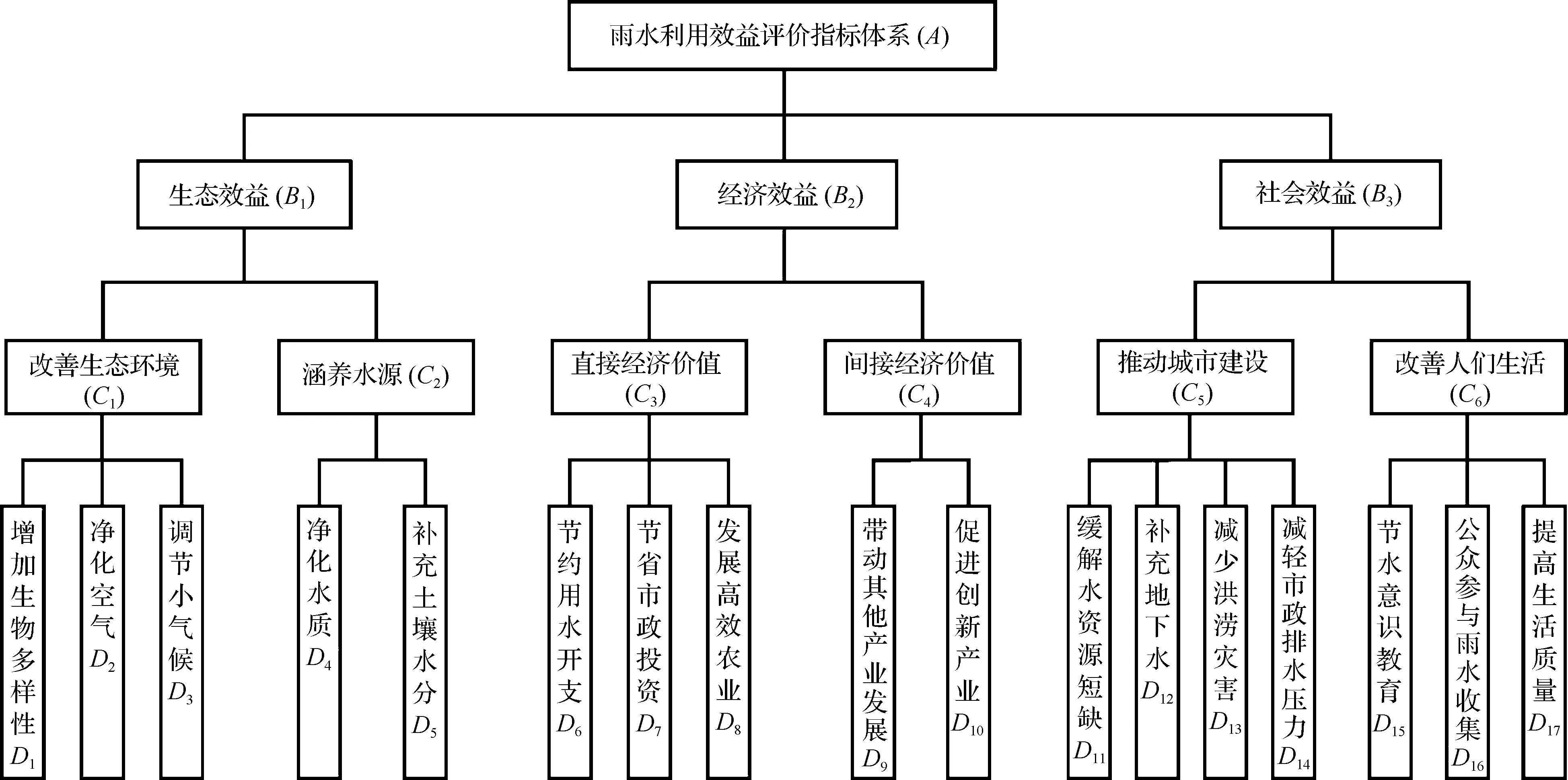

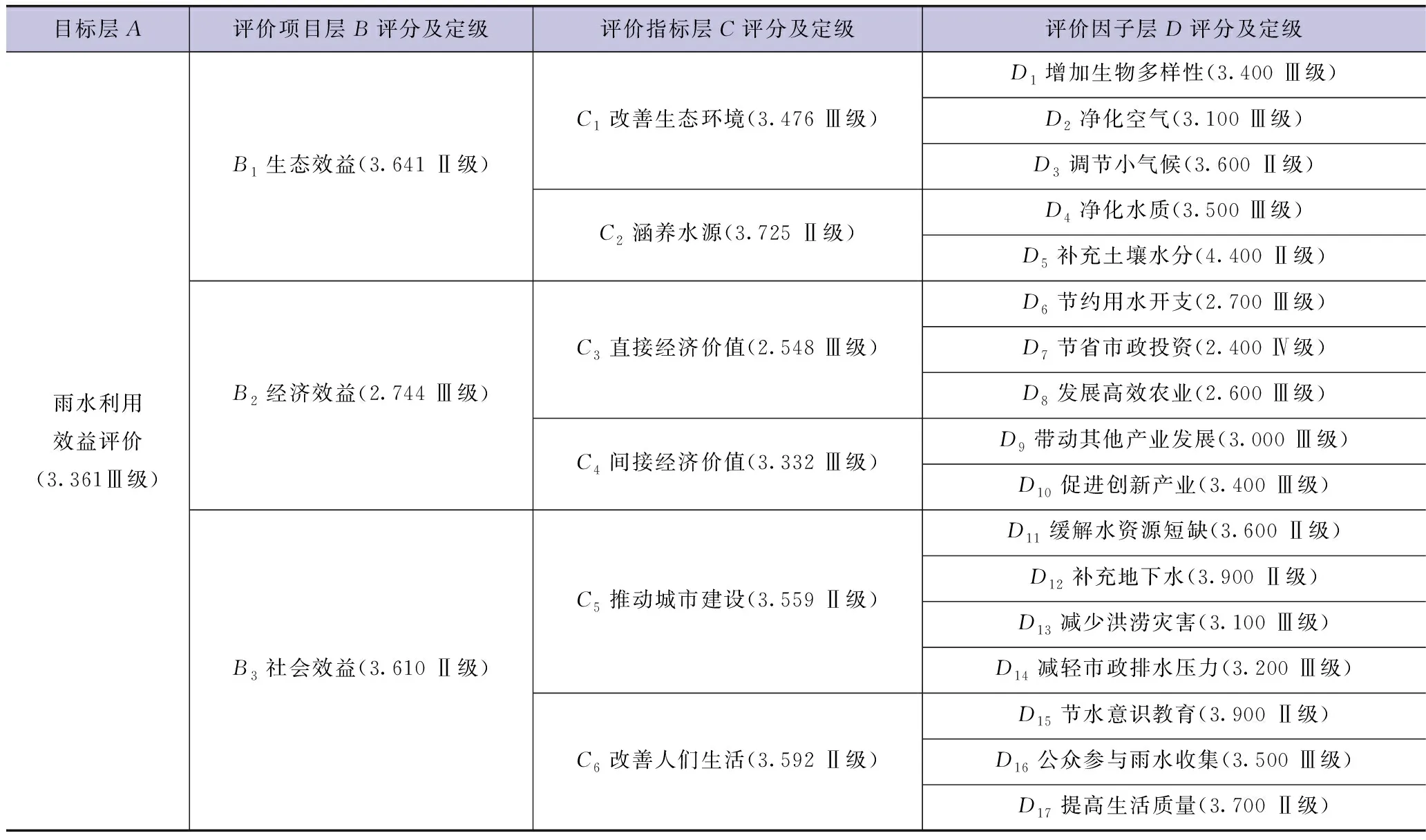

最高層(目標(biāo)層A)是雨水利用效益評價;評價項目層B包括生態(tài)效益(B1)、經(jīng)濟(jì)效益(B2)、社會效益(B3);評價指標(biāo)層C分別對應(yīng)為改善生態(tài)環(huán)境(C1)和涵養(yǎng)水源(C2)、直接經(jīng)濟(jì)價值(C3)和間接經(jīng)濟(jì)價值(C4)、推動城市建設(shè)(C5)和改善人們生活(C6);評價因子層D含有17個雨水利用效益評價的因子,見圖1。

圖1 雨水利用效益評價指標(biāo)體系模型

1.2.4 評價指標(biāo)權(quán)重的確定

權(quán)重是以某種數(shù)量形式的權(quán)衡,對比被評價事物中各種因素相對重要程度的量值。在技術(shù)評價指標(biāo)體系中,各指標(biāo)權(quán)重合理與否,直接關(guān)系到評價結(jié)果的客觀性及合理性。在此次研究中,評價指標(biāo)權(quán)重設(shè)定嚴(yán)格遵循客觀性、相關(guān)性、對比性、范圍性、層次性這5項基本原則。

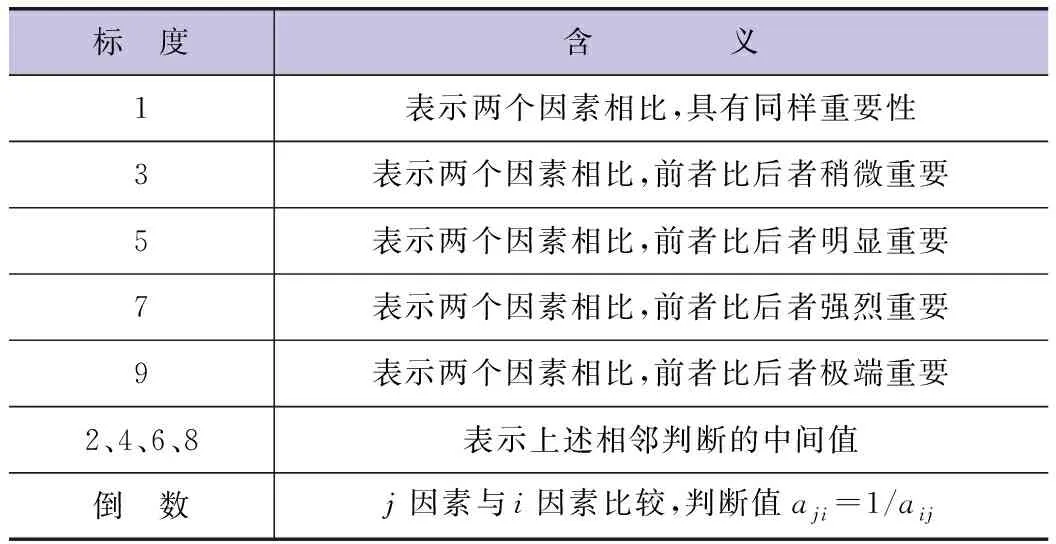

本文采取層次分析法(AHP)和專家打分法相結(jié)合確定評價指標(biāo)權(quán)重。具體步驟如下:第一步:對專家進(jìn)行訪談及發(fā)放調(diào)查表,反復(fù)研究確定各個評價指標(biāo)重要性,構(gòu)成判斷矩陣。為了比較指標(biāo)層各因素對準(zhǔn)則層的影響程度,對層次內(nèi)的因素進(jìn)行兩兩比較,得出各元素的權(quán)重,確定判斷矩陣C=(Cij)n×n。本文通過1~9標(biāo)度法判斷同一層次上各因素的相對重要程度(見表1)。第二步:列出各評價指標(biāo)間相對重要程度的判斷矩陣,并計算特征值。第三步:運(yùn)用層次分析法(AHP),結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)資料、專家意見及研究者認(rèn)識,加以權(quán)衡后,提出雨水利用效益評價指標(biāo)的權(quán)重。第四步:對各評價指標(biāo)權(quán)重值進(jìn)行一致性檢驗,當(dāng)CR值小于0.1時,通過一致性檢驗[19]。

表1 1~9標(biāo)度含義

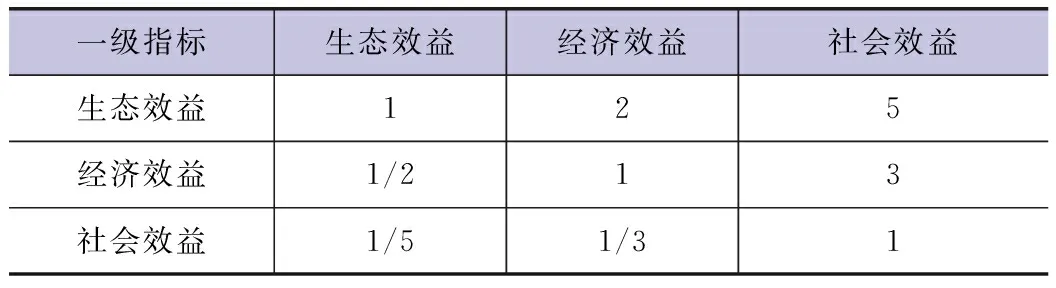

a.建立雨水利用效益評價指標(biāo)一級判斷矩陣,見表2。經(jīng)過計算得出最大特征值為λmax=3.004;特征向量為(1.744,0.927,0.329);矩陣權(quán)向量為(0.581,0.309,0.110);一致性檢驗:CI=(λmax-n)/(n-1)=0.002,查詢隨機(jī)一致性指標(biāo)RI=0.58;CR=CI/RI=0.003<0.1,本次研究判斷矩陣滿足一致性檢驗,計算所得權(quán)重具有一致性。

表2 一級判斷矩陣

b.對于當(dāng)前層次結(jié)構(gòu)模型,生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益分別作為一個層次進(jìn)行判斷,稱為雨水利用綜合效益評價分析體系模型的二級判斷。

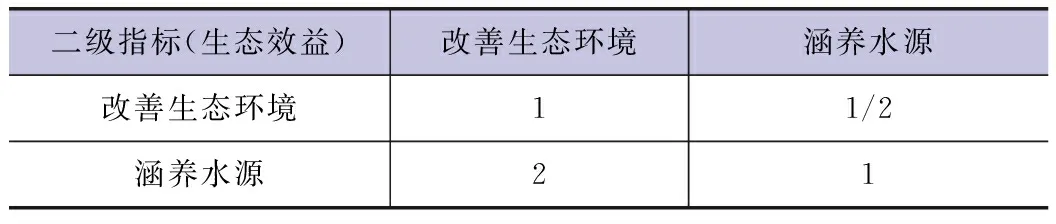

建立雨水利用生態(tài)效益的二級判斷矩陣,見表3。經(jīng)過計算得出最大特征值為λmax=2.000;特征向量為(0.667,1.333);矩陣權(quán)向量為(0.333,0.667);一致性檢驗:CI=(λmax-n)/(n-1)=0,查詢隨機(jī)一致性指標(biāo)RI=0;CR=CI/RI<0.1,本次研究判斷矩陣滿足一致性檢驗,計算所得權(quán)重具有一致性。

表3 雨水利用生態(tài)效益二級判斷矩陣

建立雨水利用經(jīng)濟(jì)效益的二級判斷矩陣,見表4。經(jīng)過計算得出最大特征值為λmax=2.000;特征向量為(1.500,0.500);矩陣權(quán)向量為(0.750,0.250);一致性檢驗:CI=(λmax-n)/(n-1)=0,查詢隨機(jī)一致性指標(biāo)RI=0;CR=CI/RI<0.1,本次研究判斷矩陣滿足一致性檢驗,計算所得權(quán)重具有一致性。

表4 雨水利用經(jīng)濟(jì)效益二級判斷矩陣

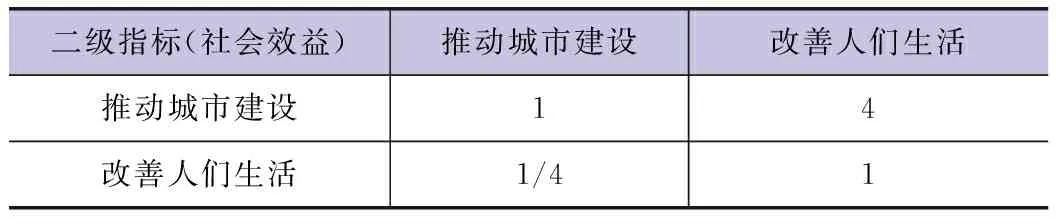

建立雨水利用社會效益的二級判斷矩陣,見表5。經(jīng)過計算得出最大特征值為λmax=2.000;特征向量為(1.600,0.400);矩陣權(quán)向量為(0.800,0.200);一致性檢驗:CI=(λmax-n)/(n-1)=0,查詢隨機(jī)一致性指標(biāo)RI=0;CR=CI/RI<0.1,本次研究判斷矩陣滿足一致性檢驗,計算所得權(quán)重具有一致性。

表5 雨水利用社會效益二級判斷矩陣

c.對于當(dāng)前層次結(jié)構(gòu)模型,改善生態(tài)環(huán)境、涵養(yǎng)水源、直接經(jīng)濟(jì)價值等6個評價指標(biāo)分別作為一個層次進(jìn)行判斷,稱為雨水利用綜合效益評價分析體系模型的三級判斷。

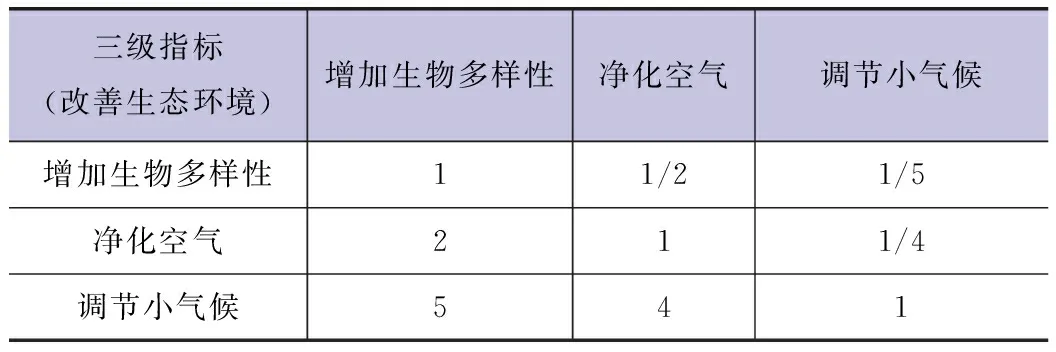

建立雨水利用改善生態(tài)環(huán)境的三級判斷矩陣,見表6。經(jīng)過計算得出最大特征值為λmax=3.025;特征向量為(0.354,0.604,2.042);矩陣權(quán)向量為(0.118,0.201,0.681);一致性檢驗:CI=(λmax-n)/(n-1)=0.012,查詢隨機(jī)一致性指標(biāo)RI=0.58;CR=CI/RI=0.021<0.1,本次研究判斷矩陣滿足一致性檢驗,計算所得權(quán)重具有一致性。

表6 雨水利用改善生態(tài)環(huán)境三級判斷矩陣

同理可得出:涵養(yǎng)水源的三級判斷矩陣、直接經(jīng)濟(jì)價值的三級判斷矩陣、間接經(jīng)濟(jì)價值的三級判斷矩陣等5個評價指標(biāo)判斷矩陣,并通過一系列的計算指標(biāo)層各指標(biāo)的權(quán)重以及對其一致性進(jìn)行檢驗,計算得到的CR值均小于0.1,滿足一致性檢驗,計算所得權(quán)重具有一致性。雨水利用效益評價指標(biāo)權(quán)重計算結(jié)果統(tǒng)計情況見表7。

表7 雨水利用效益評價指標(biāo)權(quán)重

1.2.5 模糊綜合評價分析

1.2.5.1 指標(biāo)集構(gòu)建

依據(jù)灃西新城雨水利用綜合效益分析體系A(chǔ)HP模型(見圖1),構(gòu)建評價指標(biāo)集U,一級指標(biāo)U1(生態(tài)效益)、U2(經(jīng)濟(jì)效益)、U3(社會效益);二級指標(biāo)U11(改善生態(tài)環(huán)境)、U12(涵養(yǎng)水源)、U21(直接經(jīng)濟(jì)價值)、U22(間接經(jīng)濟(jì)價值)、U31(推動城市建設(shè))、U32(改善人們生活);三級指標(biāo)U111(增加生物多樣性)、U112(凈化空氣)、U113(調(diào)節(jié)小氣候)等17個指標(biāo)。

1.2.5.2 評價集構(gòu)建

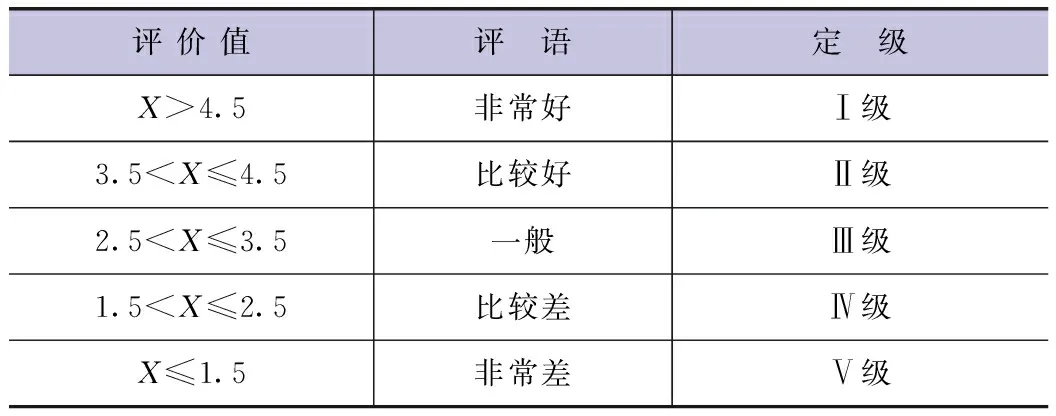

根據(jù)語義學(xué)標(biāo)度分級,將雨水利用效益評價結(jié)果分為5個等級[20],評價集合V={v1,v2,v3,v4,v5}={非常好,比較好,一般,比較差,非常差}。為了便于統(tǒng)計和計算,將雨水利用效益主觀評價分別賦值為5、4、3、2、1進(jìn)行量化,見表8。

表8 評價定量分級標(biāo)準(zhǔn)

1.2.5.3 評價指標(biāo)單因素評價確定

對灃西新城的雨水利用設(shè)施和現(xiàn)狀進(jìn)行實地調(diào)查,并以西咸新區(qū)政府相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和西安市2010—2018年統(tǒng)計年鑒為參考,調(diào)查方法為現(xiàn)場訪談和發(fā)放問卷。對50位專家和專業(yè)人士進(jìn)行了現(xiàn)場訪談,并網(wǎng)絡(luò)發(fā)放問卷1000份,經(jīng)過統(tǒng)計共收回有效訪談及問卷986份,有效率為93.9%。通過對問卷調(diào)查的統(tǒng)計分析和對每個指標(biāo)進(jìn)行評分,計算各指標(biāo)因素評價結(jié)果,見表9。

表9 雨水利用效益指標(biāo)評價結(jié)果及分值統(tǒng)計情況

1.2.5.4 一級模糊綜合評價

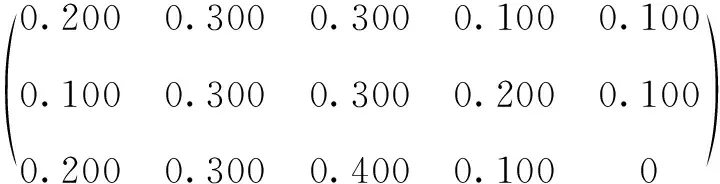

本次研究具有復(fù)雜程度高和多因素特征,為了獲得更加準(zhǔn)確的整體指標(biāo)優(yōu)化綜合評價,故采用加權(quán)平均型算子M(°,⊕)進(jìn)行研究[21]。對照表6和表8,將A1與R1做復(fù)合運(yùn)算以及隸屬度歸一化處理。

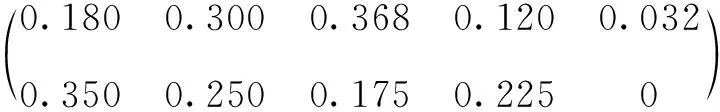

改善生態(tài)環(huán)境一級模糊綜合評價向量:

B1=A1°R1=(0.118, 0.201, 0.681)°

=(0.180, 0.300, 0.368, 0.120, 0.032)

改善生態(tài)環(huán)境一級模糊綜合評價得分:

V1=0.180×5+0.300×4+0.368×3

+0.12×2+0.032×1=3.476

對Wk與Rk(k=2,3,…,6)做一級模糊綜合評價復(fù)合運(yùn)算以及隸屬度歸一化處理,同理可以得出:涵養(yǎng)水源一級模糊綜合評價向量和得分分別為B2=(0.350, 0.250, 0.175, 0.225, 0)、V2=3.725;直接經(jīng)濟(jì)價值一級模糊綜合評價向量和得分分別為B3=(0.100, 0.114, 0.253, 0.300, 0.233)、V3=2.548;間接經(jīng)濟(jì)價值一級模糊綜合評價向量和得分分別為B4=(0.183, 0.283, 0.317, 0.117, 0.100)、V4=3.332;推動城市建設(shè)一級模糊綜合評價向量和得分分別為B5=(0.306, 0.192, 0.308, 0.143, 0.051)、V5=3.559;改善人們生活一級模糊綜合評價向量和得分分別為B6=(0.208, 0.279, 0.142, 0.100, 0)、V6=3.592。

1.2.5.5 二級模糊綜合評價

對Ak與Rk(k=1,2,3)做二級模糊綜合評價復(fù)合運(yùn)算以及隸屬度歸一化處理,計算可以得出:

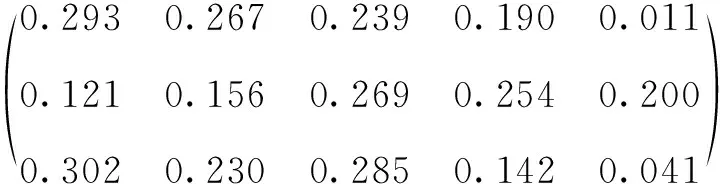

生態(tài)效益二級模糊綜合評價向量:

B1=A1°R1=(0.333,0.667)°

=(0.293, 0.267, 0.239, 0.190, 0.011)

生態(tài)效益二級模糊綜合評價得分:

V1=0.293×5+0.267×4+0.239×3

+0.190×2+0.011×1=3.641

同理可以得出:經(jīng)濟(jì)效益二級模糊綜合評價向量和得分分別為B2=(0.121, 0.156, 0.269, 0.254, 0.200)、V2=2.744;社會效益二級模糊綜合評價向量和得分分別為B3=(0.302, 0.230, 0.285, 0.142, 0.041)、V3=3.610。

1.2.5.6 三級模糊綜合評價

對Ak與Rk(k=1)做二級模糊綜合評價復(fù)合運(yùn)算以及隸屬度歸一化處理,計算可以得出:

雨水利用綜合效益三級模糊評價向量:

B1=A1°R1=(0.581,0.309,0.110)°

=(0.241,0.229,0.253,0.204,0.073)

雨水利用綜合效益三級模糊評價得分:

V1=0.241×5+0.229×4+0.253×3

+0.204×2+0.073×1=3.361

因此,灃西新城雨水利用效益綜合評價得分為3.361,根據(jù)評價定量分級標(biāo)準(zhǔn)(見表8),灃西新城雨水利用效益綜合評價為一般。綜合統(tǒng)計以上實驗數(shù)據(jù),可得雨水利用效益各指標(biāo)評價得分以及定級,見表10。

表10 雨水利用效益指標(biāo)評價分值及定級

2 結(jié)果分析

2.1 雨水利用綜合效益分析

灃西新城雨水利用綜合效益評價得分為3.361分,屬于Ⅲ級(一般)水平。在評價項目層B評價中,生態(tài)效益(3.641)和社會效益(3.610)評價得分相對較高,為Ⅱ級(比較好)標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)濟(jì)效益(2.744)評價得分相對較低,為Ⅲ級(一般)標(biāo)準(zhǔn)。在評價指標(biāo)層C評價中,涵養(yǎng)水源(3.725)、推動城市建設(shè)(3.559)、改善人們生活(3.592)評價得分比較高,為Ⅱ級(比較好)標(biāo)準(zhǔn);改善生態(tài)環(huán)境(3.476)、直接經(jīng)濟(jì)價值(2.548)、間接經(jīng)濟(jì)價值(3.332)評價得分相對較低,為Ⅲ級(一般)標(biāo)準(zhǔn)。本次調(diào)查分析研究中,補(bǔ)充土壤水分(4.400)評價得分最高,效益表現(xiàn)最佳;節(jié)省市政投資(2.400)評價得分最低,效益表現(xiàn)最差(見圖2)。

2.2 雨水利用生態(tài)效益分析

生態(tài)效益評價數(shù)據(jù)顯示,補(bǔ)充土壤水分評價分值(4.400)最高,其效果最佳,凈化空氣評價分值(3.100)最低,雨水利用生態(tài)效益整體表現(xiàn)比較好(見圖2)。雨水通過自然途徑綠地和人工措施透水鋪裝設(shè)置,實現(xiàn)自然下滲,能夠很好地涵養(yǎng)地下水源以及使土壤水分保持在比較高的含量。綠色植物的增加,為生物提供了更多的棲息地,促進(jìn)了生物多樣性的形成,也調(diào)節(jié)了城市環(huán)境小氣候,打造了城市宜居環(huán)境。由于目前城市空氣污染源較多,綠地和植物在城市面積中占比相對較小以及后期管理維護(hù)缺失,因此,雨水利用生態(tài)效益在凈化空氣方面表現(xiàn)不明顯。

2.3 雨水利用經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)濟(jì)效益評價數(shù)據(jù)顯示,其促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)評價分值(3.400)最高,節(jié)省市政投資評價分值(2.400)最低,雨水利用經(jīng)濟(jì)效益權(quán)重相對較高,然而整體表現(xiàn)一般(見圖2)。隨著國家雨水利用相關(guān)政策的出臺,采取政府引導(dǎo)和市場主導(dǎo)的模式,景觀用水和生活用水部分用處理達(dá)標(biāo)的雨水進(jìn)行替代,減少了洪澇的發(fā)生,同時,節(jié)約了人們?nèi)粘I钭詠硭盟_支。通過一系列對雨水的收集處理,大大改善了城市河流、湖泊等水體水質(zhì),優(yōu)化了水環(huán)境,帶動了周邊商業(yè)、地產(chǎn)、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于雨水利用高效資源化在當(dāng)?shù)厣刑幱诔跫夒A段,市政關(guān)于雨水利用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大,相應(yīng)市政投資費(fèi)用較高。因此,前期節(jié)省市政投資評價處于比較差,甚至出現(xiàn)“反增長”現(xiàn)象。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新以及專項投入資金的不足,高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展仍需大量精力和資金的投入。

2.4 雨水利用社會效益分析

社會效益評價數(shù)據(jù)顯示,補(bǔ)充地下水和節(jié)水意識教育評價分值均為(3.900)最高,處于比較好的狀態(tài),減少洪澇災(zāi)害評價分值(3.100)最低,雨水利用社會效益整體表現(xiàn)比較好(見圖2)。雨水的高效收集和利用,很大程度上緩解了部分地區(qū)水資源短缺問題,實現(xiàn)了對城市地下水的補(bǔ)充,在干旱半干旱地區(qū)效果尤為明顯。雨水利用技術(shù)、政策、法規(guī)等不斷地完善和發(fā)展,大大促進(jìn)了人們節(jié)水意識的養(yǎng)成和參與雨水收集利用的積極性,進(jìn)而改善了人們的生活質(zhì)量。目前城市雨水利用基礎(chǔ)設(shè)施處理雨水規(guī)模和總量有限,在減少洪澇自然災(zāi)害和減輕城市排水壓力方面,表現(xiàn)效果處于一般標(biāo)準(zhǔn)。

3 建 議

通過定性化分析和定量化評價的調(diào)查研究,對半干旱地區(qū)西咸新區(qū)灃西新城雨水利用生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益現(xiàn)狀進(jìn)行分析評價研究,總結(jié)雨水利用過程中存在的不足,進(jìn)而指導(dǎo)雨水收集利用生態(tài)措施、經(jīng)濟(jì)措施以及社會措施的制定與實施,促進(jìn)城市及社會可持續(xù)發(fā)展。針對以上分析研究,針對半干旱地區(qū)雨水高效利用提出以下建議。

3.1 雨水利用生態(tài)策略

3.1.1 增加自然途徑

城市雨水自然下滲過程,很大程度上是依靠綠地來完成的,城市綠地的建設(shè)直接影響著雨水高效收集與利用。綠地植物在進(jìn)行光合作用時能釋氧固碳,對降低碳足跡以及碳氧平衡起著重要作用。植物具有很強(qiáng)的吸收二氧化碳和釋放氧氣能力,生長良好的草坪綠地在進(jìn)行光合作用時,每平方米每小時可吸收二氧化碳1.5g,將一個人1h呼出的二氧化碳吸收只需要25m2草坪。通過增加城市綠地面積和提高質(zhì)量,能夠更好地為其他生物提供良好的生態(tài)棲息地環(huán)境,提高生物多樣性;植物配置選擇方面優(yōu)先考慮本土植物,以便實現(xiàn)較高的存活率和便于管理維護(hù),同時,可以適當(dāng)采用適宜當(dāng)?shù)厮沫h(huán)境生長的外來樹種,提高雨水利用景觀觀賞性;充分利用水生植物和微生物對集蓄雨水水質(zhì)進(jìn)行凈化,保持良好的生態(tài)效果。采取增加綠地、植被等自然途徑作為雨水收集與利用的生態(tài)措施,對雨水資源化利用、降低碳平衡及降低城市熱島效應(yīng)意義重大。

3.1.2 加強(qiáng)人工管理

“三分建,七分管”,說明城市生態(tài)效益實現(xiàn)最大化,后期的管理與維護(hù)至關(guān)重要,尤其干旱半干旱生態(tài)脆弱地區(qū)的雨水收集與利用對后期的管理與維護(hù)要求更高。生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在方案、施工圖設(shè)計、驗收等階段增加雨水利用措施的審查,保證其嚴(yán)格按照圖紙施工,并達(dá)到雨水利用生態(tài)措施的控制目標(biāo)與指標(biāo)要求。后期管理與維護(hù)要全面考慮各種因素,制定管理計劃與維護(hù)標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)實施到人、責(zé)任到人。

3.2 雨水利用經(jīng)濟(jì)策略

3.2.1 創(chuàng)新多用途用水

雨水徑流污染程度直接影響河流治理以及雨水回用,傳統(tǒng)水環(huán)境采用的“末端治理”是一種治標(biāo)不治本的模式,現(xiàn)代水環(huán)境治理需要轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸搭^減排、過程阻斷、末端治理”全過程防控水污染的治水模式,水質(zhì)處理使污染物含量達(dá)到一定百分比的削減后,才可排入下游天然河道或者水體。降雨前期盡可能通過生態(tài)植草溝、生態(tài)滲水池、人工濕地及雨水儲集罐等設(shè)備和設(shè)施對雨水進(jìn)行自然下滲和收集,以“產(chǎn)生在當(dāng)?shù)亍⒘糁迷诋?dāng)?shù)亍⒗迷诋?dāng)?shù)亍睘樵瓌t,降低雨水徑流排入城市管網(wǎng)及對城市河流的污染。降雨中期進(jìn)行雨水收集,經(jīng)過過濾、沉淀等簡單處理進(jìn)行存儲,可以滿足景觀綠化的用水需求以及節(jié)約用水開支。降雨后期雨水大量被排入城市雨水管網(wǎng),甚至隨著雨水管網(wǎng)直接排出城市系統(tǒng),造成雨水資源的浪費(fèi)。通過雨水管網(wǎng)對雨水進(jìn)行收集,進(jìn)而經(jīng)過統(tǒng)一處理后排入污水處理廠,進(jìn)行分級處理,經(jīng)過簡單初級處理達(dá)到市政水質(zhì)要求,可用于市政建設(shè)用水;經(jīng)過多級深度處理,達(dá)到生活水質(zhì)要求,可用于人們?nèi)粘I钣盟?/p>

3.2.2 構(gòu)建怡人水環(huán)境

雨水收集與利用管理以建設(shè)宜居城市、增強(qiáng)城市彈性與適應(yīng)性及創(chuàng)造環(huán)境友好型城市水文環(huán)境為目標(biāo),力求通過綜合的水文循環(huán)系統(tǒng)管理,采用雨水花園、生物調(diào)節(jié)池等可持續(xù)雨水設(shè)施處理降水、暴雨等各類水源,加強(qiáng)雨水收集與利用效益及增加其經(jīng)濟(jì)效益。人都具有親水性,生活中對于舒適怡人水景的需求不亞于對植物景觀的需求,提供怡人的水環(huán)境,對于“宜居城市”的建設(shè)顯得尤為重要。雨水徑流經(jīng)過植物的過濾,匯集到河流、水池等城市水體設(shè)施中,再經(jīng)過水生植物以及特殊處理凈化水質(zhì),最終形成良好的水環(huán)境,能夠在一定程度上帶動城市水環(huán)境周邊商業(yè)、地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展,通過周邊行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,反過來會促進(jìn)水環(huán)境的建設(shè)投入以及合理性開發(fā),兩者形成相輔相成、相互促進(jìn)的發(fā)展模式。

3.2.3 發(fā)展高效農(nóng)業(yè)

雨水資源合理化高效利用,是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會綜合效益最佳的高效農(nóng)業(yè)的重要手段之一。灌溉是農(nóng)業(yè)用水的主要方式,雨水經(jīng)過一系列收集與處理,達(dá)到灌溉用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),將雨水資源與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結(jié)合,實現(xiàn)雨水資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)利用模式。對于半干旱地區(qū)雨水資源用于農(nóng)業(yè)用水可采用滴灌和節(jié)水型噴灌技術(shù),做到節(jié)約用水、科學(xué)用水,實現(xiàn)雨水資源用于農(nóng)業(yè)效益最大化,促進(jìn)當(dāng)代高效農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.3 雨水利用社會策略

3.3.1 改善下墊面

城市中存在大面積的下墊面硬化,暴雨發(fā)生時,雨水很難通過其進(jìn)行下滲,極易造成洪澇災(zāi)害以及增加市政管網(wǎng)的排水壓力。針對大面積硬化的下墊面,在合適的位置采用透水混凝土、透水瀝青混合料、透水磚等透水材料進(jìn)行建設(shè),增加設(shè)施滲透性,能夠很好地降低雨水徑流系數(shù),補(bǔ)充地下水。在城市建設(shè)中,優(yōu)先考慮自然下墊面生態(tài)設(shè)計,硬質(zhì)材料與軟質(zhì)材料相結(jié)合的方式,雨水高效處理的同時考慮其景觀效果。

3.3.2 完善政策法規(guī)

雨水利用相關(guān)政策法規(guī)的制定,對于雨水資源高效利用實施與推廣起著至關(guān)重要的作用。政府加強(qiáng)建設(shè)中的雨水利用設(shè)施監(jiān)管力度并完善相關(guān)考核評估制度,明確雨水利用設(shè)施管理機(jī)構(gòu),加強(qiáng)雨水利用工程階段性檢查以及利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)以定性與定量相結(jié)合的方式進(jìn)行考核評估,助力雨水資源高效利用實施推進(jìn)工作的順利開展。政府制定雨水利用相關(guān)經(jīng)濟(jì)獎懲政策,對積極進(jìn)行雨水利用的公司或個人進(jìn)行適當(dāng)?shù)呢斦矫嫜a(bǔ)貼;相反,對不進(jìn)行雨水利用的公司或個人收取一定的雨水排放費(fèi)用,按照雨水徑流污染物負(fù)荷或者硬化面積大小進(jìn)行核算,建立雨水排放收費(fèi)制度,以提高人們對雨水利用的積極性,實現(xiàn)雨水資源高效利用良性發(fā)展。

3.3.3 鼓勵公眾參與

公眾參與雨水高效利用相關(guān)政策制定與實施,是全民積極參與雨水利用行為活動的基礎(chǔ)和強(qiáng)有力的保障。城市景觀設(shè)計中,通過雕塑、特色水體、娛樂設(shè)施等景觀小品與雨水收集與利用理念相結(jié)合,使雨水收集與利用實實在在發(fā)生在人們周圍,讓人們能夠“看得見,摸得到,學(xué)得會”,促使人們“想去做,積極做,愉快做”。社會各組織和團(tuán)體加強(qiáng)雨水資源高效收集與利用的宣傳工作,鼓勵大家積極參與雨水的收集利用,并提高節(jié)約用水意識,實現(xiàn)生態(tài)可持續(xù)以及社會可持續(xù)發(fā)展。

4 結(jié) 語

雨水全面高效利用理論技術(shù)體系仍然處于探索與研究階段,雨水利用綜合效益評價體系的建立顯得尤為重要。當(dāng)下雨水高效收集與利用通常以生態(tài)建設(shè)為基礎(chǔ),而忽視其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益帶來的影響。本文通過對灃西新城雨水利用效益進(jìn)行評價研究,發(fā)現(xiàn)雨水利用綜合效益以生態(tài)效益為優(yōu)先,經(jīng)濟(jì)效益為基礎(chǔ),社會效益為目標(biāo),三者相互促進(jìn)以及相互協(xié)調(diào),才能實現(xiàn)雨水利用綜合效益最大化。針對研究發(fā)現(xiàn)的雨水利用存在的不足,從生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及社會效益3個方面,提出半干旱地區(qū)雨水高效利用措施以及策略。在雨水利用綜合效益評價指標(biāo)定量分析中,指標(biāo)的選取和方法處理仍然可以繼續(xù)改進(jìn)和完善,以提高雨水利用效益評價的精確度。隨著社會不斷進(jìn)步和科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展,以及各學(xué)者堅持不懈的探索研究,雨水利用綜合效益將會得到進(jìn)一步提升,最終實現(xiàn)社會全面可持續(xù)發(fā)展。