紅河區地表水資源量減少原因分析

呂雁翔

(山西省水文水資源勘測站,山西 太原 030001)

地表水資源量是指由當地降水形成的、可以逐年更新的河流、湖泊、冰川中的動態水量[1]。2018年,在第三次水資源調查評價時,山西省北部黃河流域的四級水資源分區紅河區地表水資源量明顯減少,為探究其原因,本文對紅河區地表水資源量減少原因進行了分析研究,以期為該區域的水資源保護提供參考。

1 研究區概述

1.1 分區情況

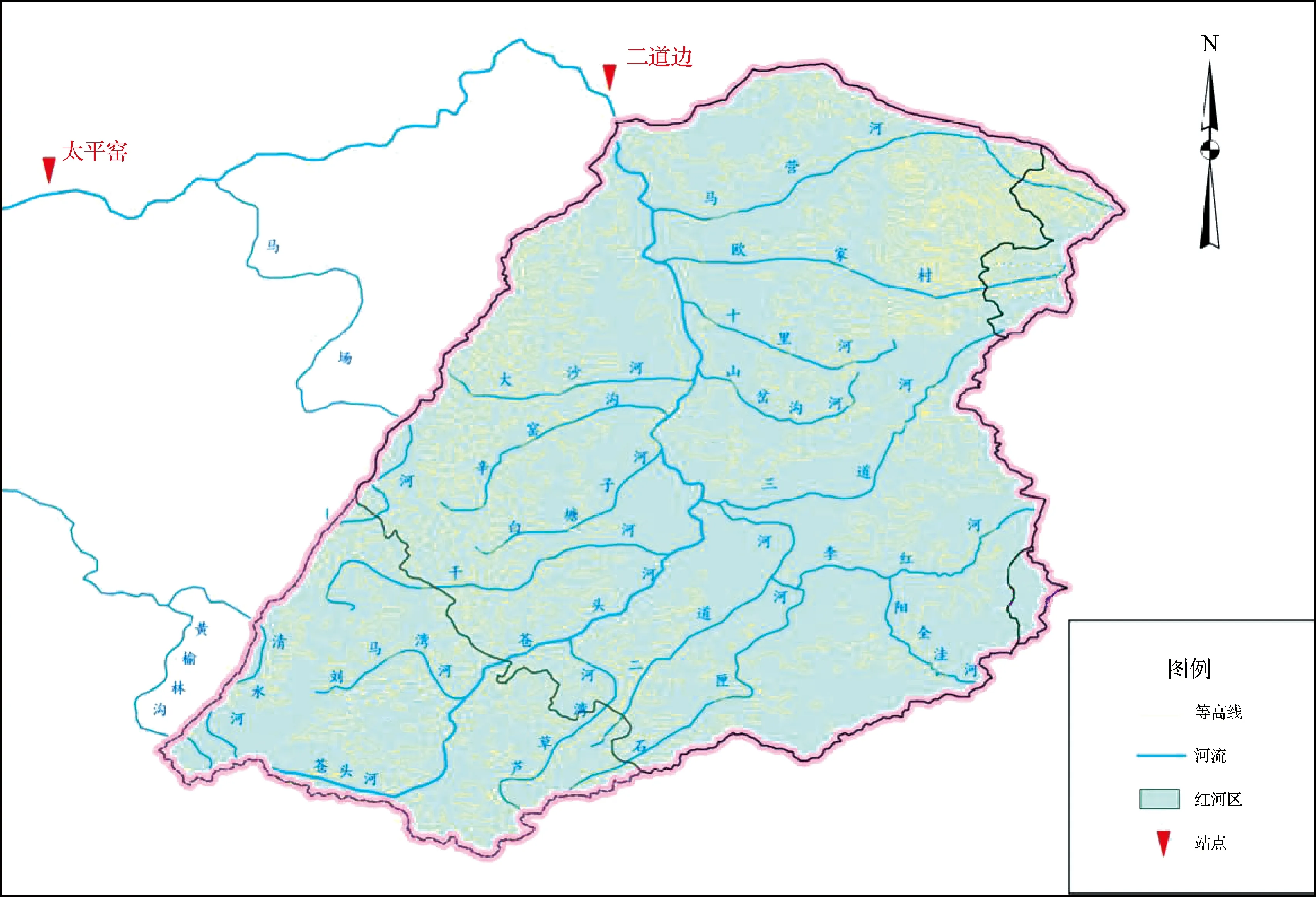

紅河區位于山西省北部,屬于黃河流域,為四級水資源分區;該區跨大同、朔州兩市,涉及左云、右玉、平魯3個縣區;全區總面積2211km2,其中右玉縣面積1680km2、平魯區面積451km2、左云縣面積80km2。紅河區河流水系見圖1。

圖1 紅河區河流水系

1.2 下墊面情況

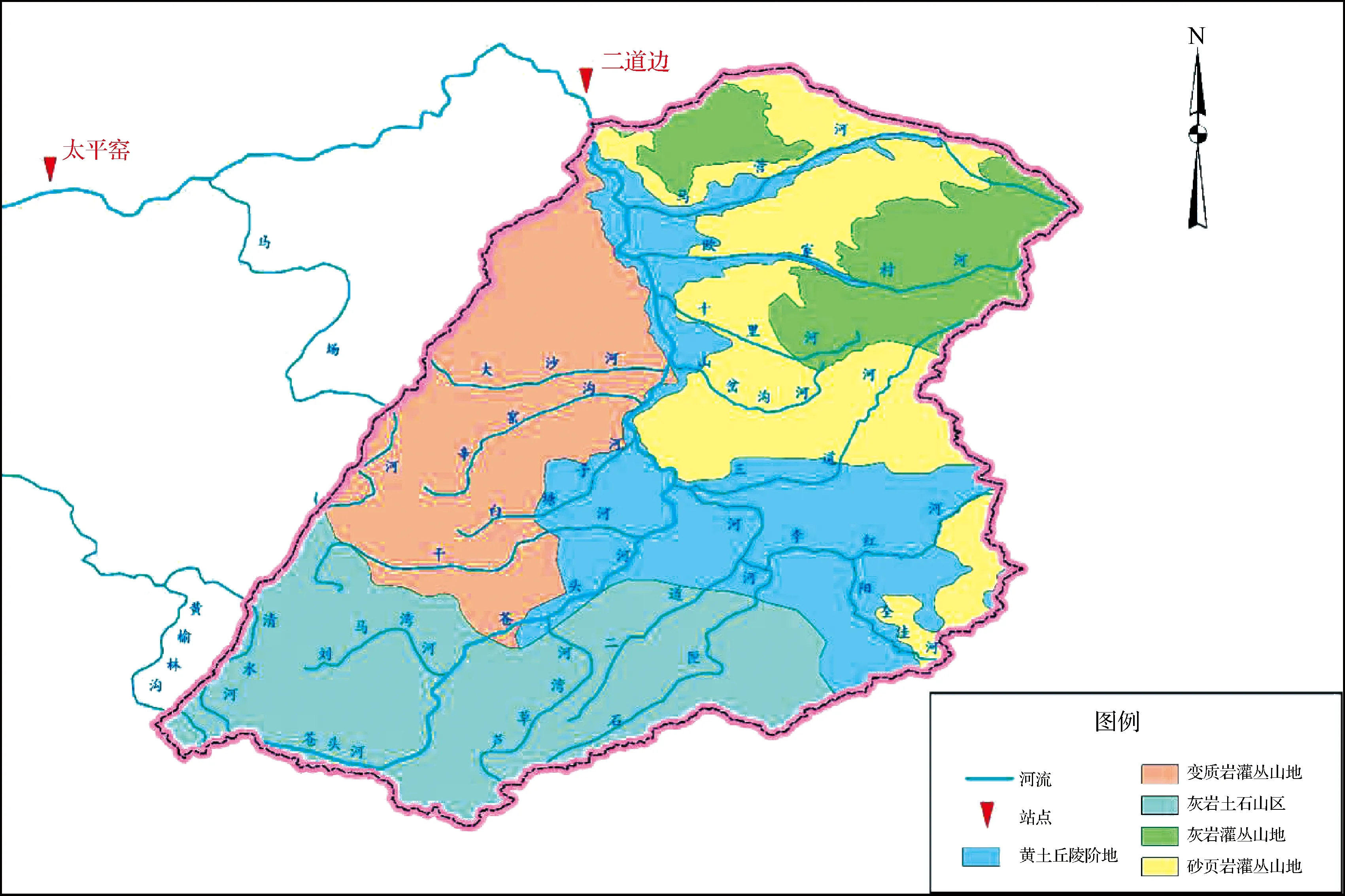

紅河區下墊面產流地類主要有灰巖土石山區,面積為544km2,占比24.6%;灰巖灌叢山地,面積為259km2,占比11.7%;砂頁巖灌叢山地,面積為466km2,占比21.1%;變質巖灌叢山地,面積為436km2,占比19.7%;黃土丘陵階地,面積為506km2,占比22.9%;其中灰巖區占全區總面積的36.3%,見圖2。

圖2 紅河區產流地類

1.3 參證站選擇

2001年,第二次水資源調查評價時紅河區選取黃河流域黃河水系紅河太平窯水文站為參證站,該站設立于1958年10月,位于內蒙古自治區和林格爾縣太平窯村,控制集水面積為3400km2。2004年該站上遷至二道邊水文站,控制集水面積為2119km2,因該站離山西省境較近,為紅河出省境把口站,而且徑流資料序列為2004—2016年,可以較為真實地反映現狀的產流情況,所以,第三次水資源調查評價紅河區選取二道邊水文站作為參證站。

1.4 評價技術

本次紅河區地表水資源量評價按照《山西省第三次水資源評價細則》的要求進行徑流量的還原計算、一致性修正,并沿用第二次水資源評價專家們研究出的分水系數進行分水。

2 研究區評價成果

2.1 降水量

本次水資源評價采用經緯度網格法和算術平均法計算得出1956—2016年紅河區降水量均值為411.0mm,與第二次水資源評價1956—2000年紅河區降水量均值412.1mm相比減少了1.1mm,減幅為0.3%。紅河區降水量變化趨勢見圖3。

圖3 紅河區降水量變化趨勢

由圖3可知:紅河區1959年、1964年降水量介于600~700mm之間,處于60年間最大級別;1961年、1967年、1969年、1973年、1976年、1978年、1979年、1990年降水量介于500~600mm之間,處于次大級別;1962年、1965年、1986年、1993年降水量介于200~300mm之間,處于最小級別;其余年份降水量介于300~500mm之間,處于中間水平。

2.2 徑流量

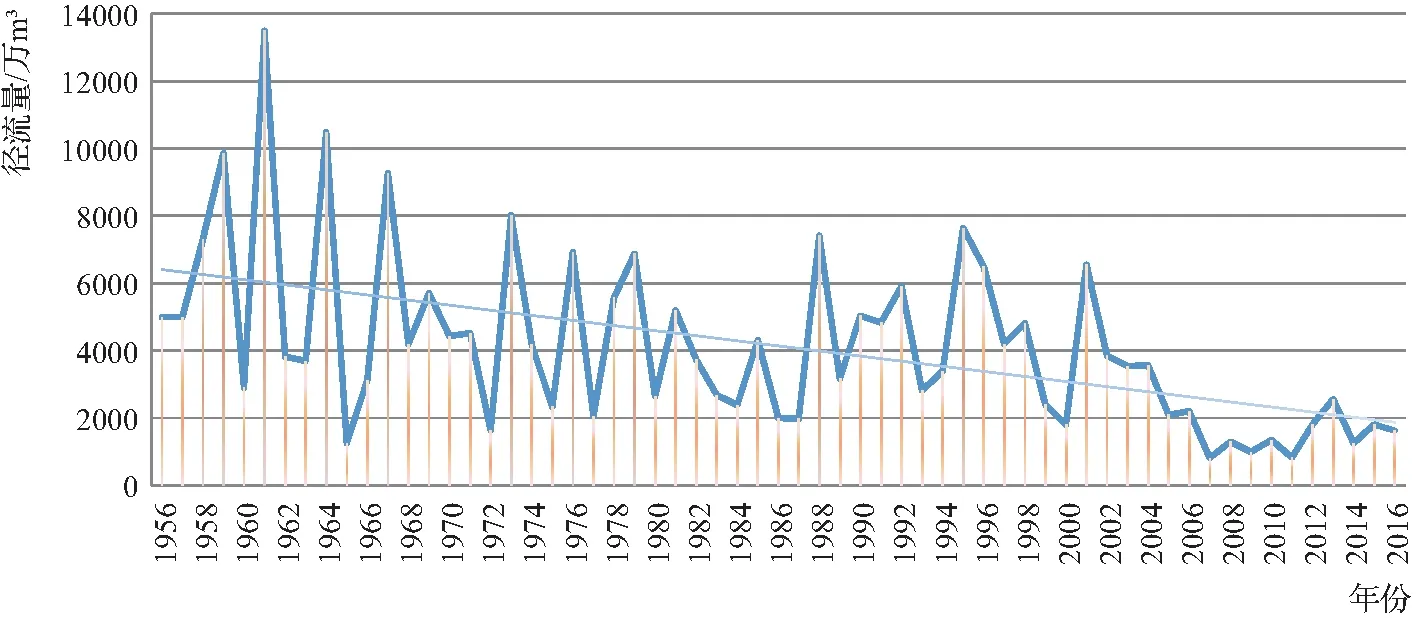

本次水資源評價對太平窯、二道邊水文站進行還原計算得出天然徑流量,折算成紅河區天然徑流量后進行一致性修正,1956—2016年紅河區天然徑流量均值為4144萬m3,徑流深為18.7mm;與第二次水資源評價1956—2000年紅河區天然徑流量均值6157萬m3、徑流深27.8mm相比,徑流量減少了2013萬m3,徑流深減少了9.1mm,減幅為32.7%,與年降水量0.3%的減幅相比,減幅極大。紅河區徑流量變化見圖4。由圖4可知:1956—2016年紅河區年徑流量最大值出現在1961年,最小值出現在2007年,大部分年徑流量介于4000萬~8000萬m3之間,總體呈明顯下降趨勢,2006—2012年年徑流量處于最低水平。

圖4 紅河區徑流量變化趨勢

3 研究區評價成果分析

根據還原計算、一致性修正、參證站選擇、森林覆被變化情況,對紅河區天然徑流量顯著減少原因進行研究分析。

3.1 還原計算方面

為了消除水利工程對地表徑流的影響,保持徑流資料系列的一致性[2],本次采用分項調查法,收集研究區內2001—2003年、2004—2016年第一產業第二產業第三產業的用水數據、水文站的實測徑流資料、各水庫的蓄變量、水面蒸發資料,并將各用水資料還原至太平窯和二道邊水文站,計算出兩站的天然徑流量。由《山西省清泉水流量調查成果》的資料可知,2009年3月紅河殺虎口斷面的實測流量為1.35m3/s,而同期二道邊水文站實測流量為0[3],通過量測相關圖層,殺虎口至二道邊斷面約3.7km,區間存在較大的水量損失,但是由于缺乏多年的實際調查資料,未能將該部分水量還原至二道邊水文站,使紅河區的天然徑流量偏小。

3.2 一致性修正方面

一致性修正是通過建立研究區的降水徑流雙累積曲線,然后確定拐點,對流域下墊面條件改變導致的入滲、徑流、蒸發等水平衡要素的系列變化進行一致性修正[4]。將1956—2003年太平窯水文站和2004—2016年二道邊水文站的天然徑流序列,按照水文比擬法統一折算至1956—2016年的紅河區,然后根據紅河區的降水徑流雙累積關系確定修正拐點年份為1984年(見圖5),這比第二次水資源評價修正年份1974年多了10年;本次平均修正系數53.7%也較第二次評價中的修正系數69.1%偏小了15.4%,因此計算的紅河區天然徑流量比第二次評價中的數據偏小。

圖5 紅河區雙累積曲線

3.3 參證站選擇方面

第二次評價時紅河區采用的參證站為太平窯水文站,處于第三次評價參證站二道邊水文站的下游,集水面積更大。其中太平窯至二道邊站區間面積為1281km2,該區有石門溝、馬場河、海流屯溝等支流,來水量較大,導致太平窯折算至紅河區的徑流量要比二道邊折算至紅河區的徑流量大;同時二道邊站上游紅河區灰巖區地類占比36.3%,巖層斷裂帶較發育,巖性透水性好,導致該區域較大部分的地表徑流轉化為淺層地下水在太平窯至二道邊站區間出露,使得區間形成較大的天然徑流,因此選取太平窯站作為參證計算得出的地表徑流偏大。

3.4 森林覆被變化方面

森林覆被的變化通過對冠層蒸散發和對大氣降水的重新再分配和分布、土壤水分和植物體內水分的蒸散發變化、徑流形成機制等的影響,使流域水文循環過程發生極其顯著的改變[5],最終影響流域的水量平衡和水文效應[6]。國內外學者研究表明:森林流域有較大的土壤入滲能力,采伐森林能夠增加流域的年徑流量,在未利用的土地上造林能夠減少流域的年徑流量[7];如將10%的草地覆蓋改為不同植被森林覆蓋時,則年徑流深將減少10~40mm[8-9];黃土高原非林區的年徑流深明顯大于林區的年徑流深,相比而言非林區徑流量為林區徑流量的1.7~3.0倍,非林區徑流系數比林區徑流系數大40%~60%[10]。一般來說,森林具有較高的蒸散發作用,在相同海拔內,隨著森林覆蓋率的增加地表徑流系數將不斷減小;隨著流域覆被率和母巖持水力的增加,淺層地下徑流系數將不斷增大。

紅河區的主要部分在右玉縣,面積占比為76.0%。而右玉縣歷來有植樹造林的優良傳統,經歷幾代人的共同努力,森林覆蓋率從20世紀50年代不足1.0%,飆升至現在的50.0%以上,遠高于我國21.4%的平均森林覆蓋率和全世界32.0%的平均森林覆蓋率,完成了從“不毛之地”到“塞上綠洲”的華麗蛻變。由國內外學者研究可知,森林覆蓋率的增加會導致地表徑流量的減少,紅河區第二次評價與本次評價相比,徑流量是本次評價的1.49倍,徑流深大44.9%。對紅河區在右玉縣占76.0%的面積進行折算,則徑流量是本次評價的1.96倍,徑流深比本次評價大59.1%,與以上專家的研究成果相吻合,可知森林覆被是造成紅河區地表徑流量減少的主要原因之一。同時經調查,右玉縣的森林覆被基本都是人工林或人工灌叢,和天然森林相比差別較大,沒有形成完善的水文循環系統,涵養水源有限,更多的是消耗地表水資源,使得地表徑流系數更小。從1956—2016年紅河區徑流系數序列分析可知,紅河區多年徑流系數衰減速率為0.0018,隨著區內森林覆蓋率的增大,地表徑流系數總體呈逐年減小的趨勢,見圖6。

圖6 紅河區徑流系數變化趨勢

4 結 語

本文對紅河區地表水資源量減小的原因進行了分析研究,歸納了還原計算、一致性修正、參證站選擇、森林覆被變化4方面的原因,論證了本次評價紅河區天然徑流量偏小是合理的。但是,今后仍需進行大量研究調查工作,無論是從現場實際調查,還是從計算方法上都要認真進行分析研究,盡量使天然徑流計算成果更加合理。