未來十年,新消費的機會在哪里

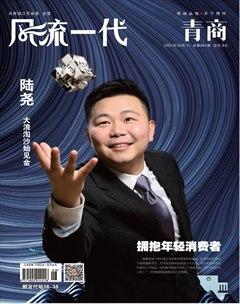

馮灝

沉淀下來的洞見與思考,或許就是破除行業迷霧、找到更切實的中遠期方向的良方。

過去的2020年,時代不可避免地被全球蔓延的新冠肺炎疫情標記和改變,在消費領域,這種改變尤為明顯,消費退潮的討論一時甚囂塵上。全國社會消費品零售總額、消費者信心指數等數據無不暴露出市場大環境的不確定性。但是,一系列冰冷的數據遠遠無法勾畫出后疫情時代消費領域的全貌,事實上,破壞、重建正在同步發生。

消費領域新近崛起的4家頭部企業的品牌掌舵人,對未來的消費趨勢和轉型方向,有自己獨特而清晰的商業洞察;作為一線的從業者,他們也最能感應消費市場的細微變化。這些沉淀下來的洞見與思考,或許就是破除行業迷霧、找到更切實的中遠期方向的良方。

雕爺(阿芙精油創始人)

中國消費品的轉折點是從“中國制造”轉向“中國創造”,是“從1到10”轉向“從0到1”,是從“微創新”轉向“元創新”。雖然這一轉變才剛剛開始,但各種氣息已經撲面而來。中國作為制造業第一大國和馬上摸得到的消費第一大國,必將迎來一個“從量變到質變”的飛躍。

在某些硬核科技領域,例如芯片技術、可回收火箭等,中國暫時還有差距;但是,普通消費品所涉及的科技,中國恐怕沒有太多不可逾越的科技鴻溝了。更何況,消費品的三要素中,除了“產品”端,在“渠道”“傳播”這兩端,中國還是大幅領先的。所以說,中國消費品來到了無人區——就像《臥虎藏龍》電影中,玉嬌龍對碧眼狐貍說的:“有一天,我達到了你從未到達過的境界。”

身處這樣的時代、這樣的國度、這樣的領域,我們從事消費行業可以說既恐慌又興奮。而疫情呢……拉長來看,無非是一個小浪花而已,積極因素、消極因素都有那么一點,但并不足道。

展望未來,我的看法是,這一波中國的新消費浪潮還有十年以上的火熱期。一波又一波不同的機會,層出不窮。當然了,這背后主要是“賭國運”。中國國運整體蒸蒸日上,而消費就是民生。所以,所謂“周期”,我看就是紅火和特別紅火的區別。

當然,可能投資熱潮會呈現出明顯的周期——比如說,最近的估值已經快沒辦法接盤了,所以我判斷,消費品牌的投資熱潮還有半年就該降溫了,至少是估值上的重新調整——但是,我會持續看好整體的銷售環境。和成熟的歐、美、日比起來,中國依然是消費品的價值洼地,絕不是三五年內就能填平的那種巨大洼地,簡直是遍地黃金。

鈄雅前(Ubras創始人)

疫情期間,大眾對于網絡的依賴性更強,無論是信息的獲取,還是商品的購買都依賴網絡,這不僅催生了消費市場的需求轉移(有些市場甚至消失),也使得商業發生了深刻的變化。最明顯的變化是,在信息化、數據化的算法推薦之下,個性化的消費特征被逐漸放大。同時,消費過程也越來越傾向于文化身份的自我認同,本土化品牌有了崛起的機會。

此外,年輕人逐漸成為消費中堅力量,這些所謂“剁手黨”更多偏向悅己層面的精神消費、品質消費,推動了情緒經濟、審美經濟,將給消費端帶來長遠的變化。本質上來看,這些都是基于消費主體思想和行為的變化,對消費的需求和場景產生了創新性需求。

在這樣一個大邏輯之下,細分品類創新和品類之下的細節創新都有機會,市場將出現大量以審美風格區分的品牌,品牌主打風格和調性也將差異化。

長遠來看,判斷消費熱潮持續性的關鍵在于鑒別消費的決策動力,需求是真是偽、消費驅動力是長期還是短期,最后比拼的是誰能為顧客創造“獨一無二”的價值。

未來,我判斷消費熱潮會出現兩極分化的增長趨勢,且這種趨勢有望長期存在,呈現微笑曲線式的兩端增長。其背后的邏輯是,隨著消費心態回歸理性,電商渠道逐漸規模化、下沉市場渠道逐漸線上化,具有大眾認知的大牌和品類品牌將擁有更強的市場成長性,而那些定位不清晰的品牌則會面臨增長瓶頸。

新消費時代來臨,企業生存的根本其實是在獲客之后。消費企業只有能為用戶創造獨特的差異化價值、實現產供銷研發一體化的業務模式,才有希望擁有未來。

閃爍(PMPM 創始人、CEO)

一是,疫情更多喚起了消費者對于自我情緒的關注和活在當下的認知。消費需求開始從剛需產品(功能導向型消費產品,為了解決明確的問題而購買)轉向無用產品(精神文化型消費產品,如文創、盲盒、香薰等創意類、消遣類、情緒安撫類產品),而這類無用產品由于其精神文化的屬性,在定價上將會非常模糊,形成高溢價、高黏性的可能性。

二是,疫情加速了消費以及社交類消費的迅速線上化,尤其是全面滲透到了中國的低線城市。未來,各種各樣的虛擬(非實體)產品,將成為消費市場的重要補充,人們對于虛擬世界、虛擬角色、虛擬社交等的花費將會更高。

三是,養生觀念深入人心,消費者形成了早點增加身體抵抗力的消費需求,各種能夠適應年輕消費者使用習慣的滋補型、保養型、內服型產品,可能會形成巨大的消費市場。

四是,消費者的民族自豪感日益增強,國貨消費品牌匹敵國際大牌將指日可待。全球產品由Design in xxx、Made in China(歐美設計、中國制造),將逐步變成Design in China、Made all over the world(中國設計、全球制造)。

以此四大趨勢來判斷,我認為,消費熱潮在中短期(至少未來10年)多半不會退潮。消費品的滲透率高、迭代性強、擴張性好,可以不斷通過概念和產品的創新,針對消費者全新的需求點,形成整個行業不斷trade-in、trade-up、 trade-across(提升滲透率、消費升級、連帶購買)的局面。

Kimi(“漢口二廠”創始人)

后疫情時代,大眾對健康的關注提升到前所未有的高度,大健康方向的消費品,尤其是飲品、食品會迎來更大的機會。其中,日常強身、溫和提升身體機能和狀態的產品會占據新的消費高地。

疫情讓大家開始放慢節奏,關注家庭,重視身邊寶貴的情感,有溫度和情感表達的產品會更容易贏得消費者的好感。同時,疫情也讓大家開始更多地思考自我,更有意識地去探尋適合自己的生活方式,重視科技的力量和創新,體現價值觀和審美取向的創新產品仍然是大家關注的產品。

中國在全球抗疫戰場上的表現有目共睹,大大增強了國人的民族自信心,這種自信也會擴展到文化自信上。中國創造、中國潮流的勢頭還會強勁,展現“國潮”和中國文化的品牌和產品會繼續贏得青睞。

這次疫情讓線上消費的優勢凸顯出來,也對消費品的形態再次提出了明確的要求,未來,同時適應線上線下兩種購買方式的產品才能走得更長遠。

我認為創新消費品的熱潮還會持續一段時間,但高頻激烈的腦力創造達到頂點之后,也會開始回落,那時,行業可能會迎來更嚴苛的挑選甚至清洗。只是追尋熱點潮流、制造噱頭的創新品在消費者的新鮮勁過去之后,難免被淘汰,而創新力建立在消費剛需之上,穩扎穩打、品質優良的品牌和產品能夠更長久地發展下去。

就目前的消費市場和大眾訴求看,創新本身就有自己的生命力,市場永遠需要用腦、走心、有差異性的“后浪”品牌和產品。