翼狀胬肉切除聯合顳上方角膜緣干細胞移植術對翼狀胬肉患者術后角膜散光的影響

楊俊臣, 程婷玉, 程意農, 吳文芳

(安徽省黃山市人民醫院眼科, 安徽 黃山 245000)

翼狀胬肉作為一種眼科常見病癥,發生機理尚未完全明確,高發人群為戶外工作者,誘發因素主要有日光、風塵等慢性刺激因素,牽拉會導致患眼散光,并影響眼球正常運動,病情嚴重者可能出現視力嚴重下降狀況[1]。從臨床方面來看,處于靜止期者,僅會對其眼部美觀性產生影響,一般情況下不需要進行治療,而處于進行期者,一般情況下需要開展手術切除治療,雖具有良好療效,但術后復發率較高,且對患者角膜散光度、裸眼視力的改善效果并不理想[2]。近年來,臨床上對于翼狀胬肉患者的治療多選用角膜緣干細胞移植術,此術式受到了廣泛關注,且與翼狀胬肉切除術聯用具有顯著療效,但對患者角膜散光度、裸眼視力的改善還存在一定爭議[3]。本研究對象為2019年1月至2020年1月入院的60例翼狀胬肉患者,分析翼狀胬肉治療中顳上方角膜緣干細胞移植術與翼狀胬肉切除術聯用療效。

1 資料與方法

1.1一般資料:研究對象為2019年1月至2020年1月入院的60例翼狀胬肉患者。入選標準:①經臨床檢查確診為原發性翼狀胬肉者;②處于進行期,侵入角膜緣在2mm及2mm以上者;③臨床資料完整者。排除標準:①伴精神病癥者;②伴臟器功能不全者;③伴認知障礙者;④不能耐受手術者;⑤伴發甲亢、結締組織病癥者。參考隨機數字表法劃分為兩個小組,一個小組為對照組,另一個小組為研究組,各30例。對照組男性與女性患者比例為16/14例;年齡41~73歲,平均年齡(57.06±7.52)歲;病程2~9個月,平均病程(6.31±1.14)個月。研究組男性與女性患者比例為17/13例;年齡42~73歲,平均年齡(57.18±7.73)歲;病程2~8個月,平均病程(6.25±1.08)個月。兩組一般情況無差異,有可比性(P>0.05),均知情并簽署同意書,且經醫學倫理委員會批準,倫理標號20190628。

1.2方法:兩組患者術前住院1~2d,行常規檢查及預防感染。

1.2.1對照組:單用翼狀胬肉切除術,即:手術之前,于局部點愛爾凱因予以表面麻醉,選取開瞼器予以開瞼,選取2%利多卡因于胬肉表面球結膜下方位置予以浸潤麻醉,將淺層角膜切開,直至前彈力層,將胬肉頭部提起,然后分離胬肉及角膜組織,直至角膜緣,順著角膜緣將球結膜切開,對鞏膜上胬肉組織予以分離處理,將胬肉、變性及不良增生組織徹底清除。

1.2.2研究組:聯用顳上方角膜緣干細胞移植術與翼狀胬肉切除術,即:翼狀胬肉切除術與對照組完全一致;同時,選取2%利多卡因對顳上方球結膜下方位置予以局麻處理,切取球結膜移植片(無結膜下組織),切取大小與胬肉缺損區保持一致,切取前界至角膜緣內約0.5mm,將結膜植片移植于鞏膜創面,確定與角膜緣側相吻合之后選取10-0尼龍線將球結膜和移植片的間斷位置縫合,并于淺層鞏膜上方位置固定。兩組患者術后次日開放點眼,交替滴注兩種滴眼液,第一種為妥布霉素地塞米松,第二種為雙氯芬酸鈉滴眼液,3次/d,修復角膜上皮后單用第二種滴眼液,3次/d,連用3周。

1.3觀察指標:觀察兩組術前與術后3周角膜散光度、裸眼視力與術后角膜創面愈合時間、總有效率、并發癥發生率及復發率。臨床療效評價標準:①治愈。創面愈合且光滑,結膜無增生。②有效。創面基本愈合且為平整,結膜無增生。③無效。部分創面愈合,結膜無變化。并發癥包括:瞼球粘連、淺層點狀角膜炎、創面愈合不良。復發判定標準:手術之后,創面上翼狀胬肉呈生長趨勢,結膜肥厚及出現充血狀況。

2 結 果

2.1兩組角膜散光度比較:兩組術前角膜散光度無差異(P>0.05);兩組術后較術前角膜散光度更低(P<0.05);研究組術前、后比較差值較對照組更高(P<0.05),見表1。

表1 兩組角膜散光度比較

2.2兩組裸眼視力比較:兩組術前裸眼視力無差異(P>0.05);兩組術后較術前裸眼視力更高(P<0.05);研究組術前、后比較差值較對照組更高(P<0.05),見表2。

表2 兩組裸眼視力比較

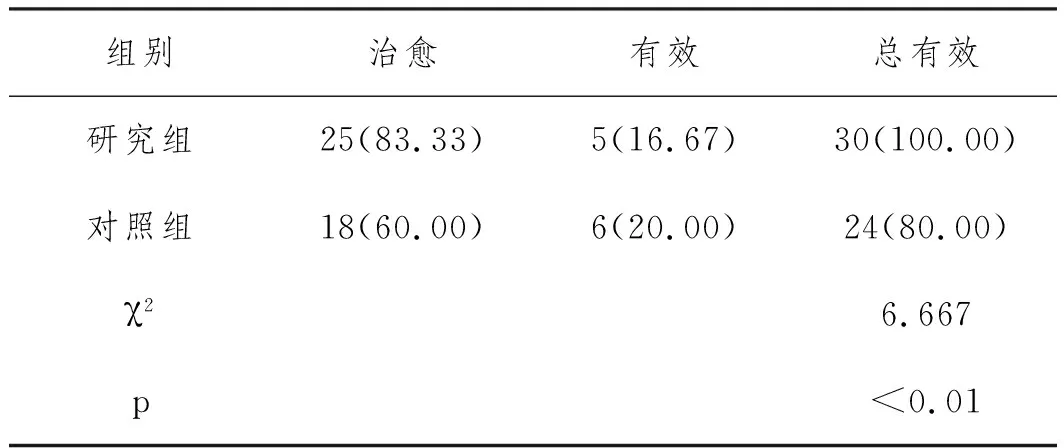

2.3兩組療效比較:研究組較對照組術后總有效率更高(P<0.05),見表3。

表3 兩組療效比較n(%)

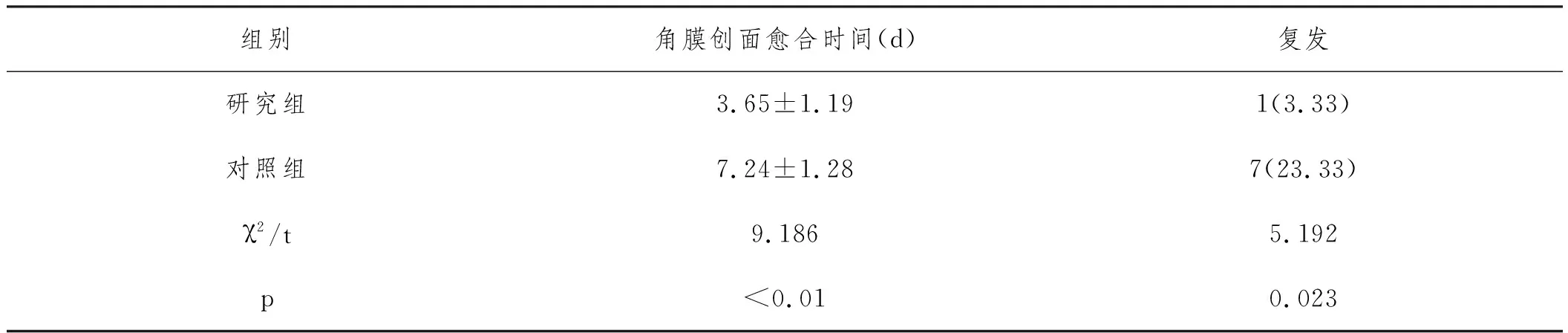

2.4兩組角膜創面愈合時間、復發率比較:研究組較對照組術后角膜創面愈合時間更短,復發率更低(P<0.05),見表4。

表4 兩組角膜創面愈合時間復發率比較

2.5兩組術后并發癥比較:兩組術后并發癥發生率無差異(P>0.05),見表5。

表5 兩組術后并發癥比較n(%)

3 討 論

翼狀胬肉是一種眼科多發病癥,病情輕微者僅會對其眼部美觀性產生影響,而病情嚴重者不僅會影響眼部美觀,還會引起角膜散光[4]。就目前來看,臨床上對于翼狀胬肉的發生機理尚未完全明確,國內外諸多研究學者認為翼狀胬肉的發生主要與強烈紫外線照射、風紗環境、眼部慢性炎癥等一系列因素致使角膜緣干細胞破壞有著密切關聯,且角膜緣干細胞破壞之后導致胬肉組織侵入角膜,進而嚴重影響患者視力[5,6]。

從臨床治療方面,手術是治療翼狀胬肉的常用方式,且以翼狀胬肉切除術為主,主要在于這一術式可有效切除翼狀胬肉,解除翼狀胬肉對角膜產生的壓迫,并減少翼狀胬肉對角膜的牽拉,避免翼狀胬肉遮蔽瞳孔,有利于患者視力的恢復,但單一開展翼狀胬肉切除術治療,極易遺留較大的角膜創面,導致角膜上皮愈合受到影響,且手術完成后結膜可能會向角膜表面轉移,嚴重影響手術療效及預后質量,因此應重視復發狀況的預防[7]。大部分臨床醫師認為,促使角膜緣結構恢復正常,為受到損傷的角膜緣提供充足且健康的干細胞是減少翼狀胬肉復發的關鍵所在[8]。

近年來,角膜緣干細胞移植受到了越來越多的關注,一部分學者提出翼狀胬肉切除與角膜緣干細胞移植聯用治療翼狀胬肉,手術過程中切除胬肉的同時對角膜緣干細胞進行移植,可在一定程度程度上使角膜緣干細胞于接近胬肉的區域增殖,并向心性予以移動,在此基礎上對病變區域角膜予以覆蓋;同時,通過膜緣干細胞移植,可根據角膜彈性以恢復角膜,使修復完成后的角膜功能得以維持,并進一步減少散光。

角膜散光度是評估翼狀胬肉患者是否出現散光的一個重要指標,當胬肉延展至角膜之后,會對角膜產生牽拉,致使角膜弧度出現變化進而造成屈光異常,且隨著胬肉持續性生長侵入角膜基質層之后,會導致角膜形態出現改變致使散光,同時不平整的胬肉會致使淚膜分布失衡,最終誘發散光[9]。裸眼視力是評估翼狀胬肉患者視力水平的一個主要指標,裸眼視力下降后會影響患者對事物的觀察清晰度。本研究中,兩組術前角膜散光度、裸眼視力無差異(P>0.05);兩組術后較術前角膜散光度更低,裸眼視力更高(P<0.05);研究組較對照組術后角膜散光度更低,裸眼視力更高(P<0.05),提示單用翼狀胬肉切除術與聯用角膜緣干細胞移植均可有效改善患者的裸眼視力,使角膜散光度下降,但聯用術式方案對翼狀胬肉患者角膜散光度、裸眼視力的改善效果更為顯著。本研究中,研究組較對照組術后總有效率更高,術后角膜創面愈合時間更短,復發率更低(P<0.05),提示聯用術式的療效明顯優于單一術式,主要在于翼狀胬肉切除之后,通常無法完全清除變性組織與增生組織及細胞,手術之后極易導致翼狀胬肉再次發生,而角膜緣干細胞來源于自體角膜緣,通過對角膜緣干細胞進行移植可適度分化為正常角膜緣上皮細胞、結膜杯狀細胞,對異常組織增生予以抑制,保持眼表平衡,在此基礎上避免翼狀胬肉再次發生。本研究中,兩組并發癥無差異(P>0.05),提示聯用切除術與移植術治療翼狀胬肉的安全性較高,主要在于移植術通過采集患者健康眼睛內少量的角膜緣平細胞,采集后轉移至患眼位置,可有效避免排異。

綜上所述,翼狀胬肉切除聯合顳上方角膜緣干細胞移植術治療翼狀胬肉患者的效果顯著,可有效降低患者角膜散光度,改善其裸眼視力水平,并可促使角膜創面快速愈合,且并發癥發生率及復發率均較低;但是,因研究方法為回顧性分析,對病例的選擇上可能存在一定主觀性,同時受研究對象數量較少、未對患者的各項指標進行動態評估等因素限制,本研究結果可能存在一定偏倚,因此還需要進一步驗證。