土巖復合地層地鐵車站結構抗震分析研究

朱 劍,張金柱,康曉樂

(1. 北京城建設計發展集團股份有限公司,北京 100037;2. 北京京投城市綜合管廊投資有限公司,北京 100027)

1 研究背景概述

我國是世界上大陸強震最多的國家,位于歐亞地震帶與環太平洋地震帶上,地震活動頻度高、強度大、震源淺,分布廣。根據最新的《中國地震烈度區劃圖》(GB18306—2015),我國的絕大部分地區是地震設防區;全國有近60%的城市位于地震烈度為7 度及以上的震區。

與地面結構相比,地下結構的震害資料相對較少,導致相當一段時間人們沒有足夠重視地下結構的抗震要求。但在1995 年日本阪神地震中,神戶的大開地鐵車站及其區間隧道在地震中被嚴重破壞,極大地沖擊了人們所認為的地下結構抗震優于地上結構抗震的觀念,引起了設計人員的重視[1]。在2008 年中國汶川8.0級地震以及日本東部海域9.0 級地震后,我國陸續頒布了《城市軌道交通結構抗震設計規范》(GB50909—2014)、《地下結構抗震設計標準》(GB/T51336—2018),而北京市地方標準《城市軌道交通工程設計規范》(DB11995—2013)中的部分章節也涉及地下結構抗震設計的標準和方法[2],使從事軌道交通設計的人員對地下結構的抗震設計有了越來越清晰的認識。

殷允騰[3]等結合青島海底隧道相關資料,研究分析了地震災害來臨時隧道結構在土巖軟硬結合部位的破壞機理及相關抗震措施。潘東旭[4]等采用二維顯式有限差分程序FLAC,研究了均勻土層和上軟下硬土層在地震波作用下結構的變形規律。我國沿海城市(如大連、青島等)存在上土下巖的二元復合地層,結構在土巖分界面處的受力狀態和變形規律不同于均質地層。本研究結合大連市某地鐵工程,建立三維數值模型,在設防地震和罕遇地震的作用下,分別進行截面強度驗算和變形驗算,得出地鐵結構在土巖復合地層中的變形規律和結構受地震工況控制的部位,為類似工程的設計提供參考。

2 計算方法選擇

慣性力法、反應位移法和時程分析法都是常用的地震反應計算方法。慣性力法和反應位移法一般用于彈性反應計算,時程分析法既適用于彈性反應計算也適用于彈塑性反應計算[5]。

慣性力法用于單建的以民用為主要用途的地鐵隧道,由于單位體積的質量一般都比圍巖質量輕,地震時幾乎與圍巖一同變形,作為地震對結構的作用,隨圍巖一同產生變形的影響是主要的,慣性力的影響則可以忽略不計。因此,慣性力法不能很好地反映大多數地下結構地震時的真實工作狀態[6]。

反應位移法以地震時周圍土層的反應變形作為主要地震作用,符合地下結構地震時的振動特點,并且操作簡單,所以在彈性范圍內的計算可優先考慮該方法。反應位移法最關鍵的就是計算土層的相對位移,對于均勻的土層可以按照《城市軌道交通結構抗震設計規范》附錄E 中的公式套用計算。但是結構處于土巖復合地層時,土、巖地層在剛度上有數量級的差別,地震發生時地層位移在地層界面處產生突變,對結構有放大作用,其地層位移分布形式不能簡單地運用規范公式進行計算,往往需要通過一維土層地震反應分析得到[7]。

時程分析法是先對整個地震動在時間域進行離散化,然后依次對每個離散化后的時間點逐步計算,以求得整個數值模型的動力時程反應。該方法可很好地模擬土-結構之間的動力相互作用,使結果更可靠[8]。

在地震作用下,地鐵車站作為一個整體,共同抵御地震作用。考慮到地鐵車站為細長結構模式,在地震作用下,它能夠表現出行波效應[9]。如果地基勻質、各向同性,則地震時地基都是向一個方向振動,隧道縱向各處將做剛體運動,不會產生內力和變形[10]。如果沿結構縱向地層分布有顯著差異,結構將產生相對位移,所以需要考慮縱向抗震設計,軟硬不均時應按照動力時程進行空間問題計算[11-12]。

綜上所述,在土巖復合地層的地下結構應按照三維時程分析的方法進行計算,分別進行強度、變形和位移驗算,滿足規范性能Ⅰ和性能Ⅱ的要求[13]。

3 車站工程概況

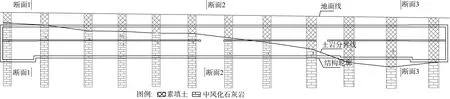

大連市某地鐵車站總長203 m、寬19.7 m,為單柱雙跨島式站臺。車站采用矩形框架結構,明挖法施工。車站主體結構高度為14 m,頂板覆土3~5 m,位于素填土和中風化石灰巖地層中。擬建場地的抗震設防烈度為7 度,場地類別為Ⅱ類,設計基本加速度為0.15g,反應譜特征周期為0.4 s。車站結構標準橫斷面見圖1,車站地質縱斷面見圖2。

圖1 車站結構典型橫斷面Fig. 1 Typical cross section of the station structure

4 地震響應分析

4.1 計算模型

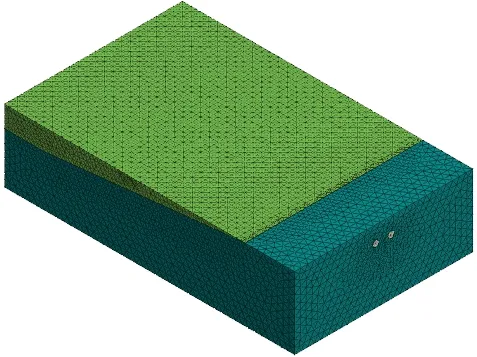

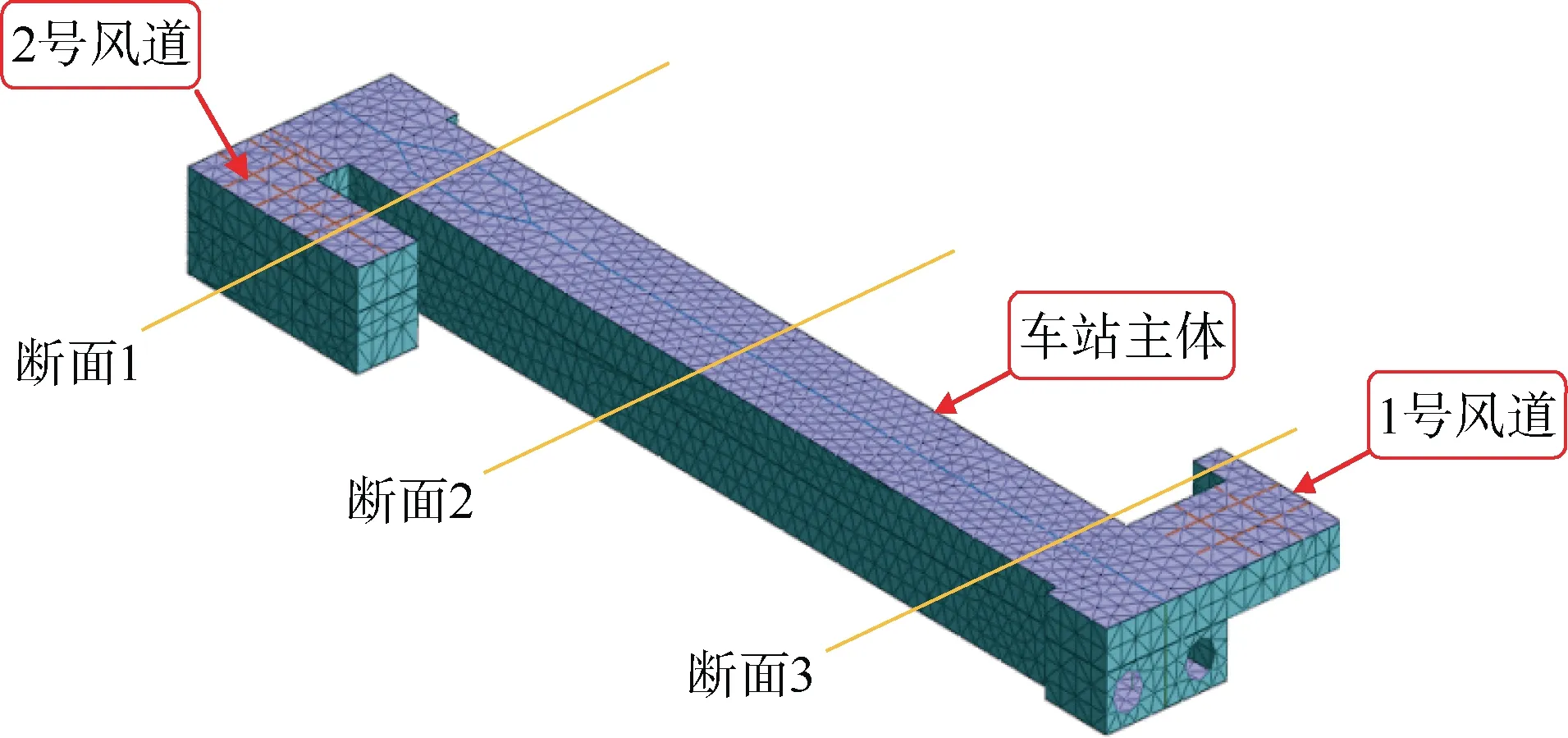

本研究采用Midas GTS 有限元數值軟件建立三維模型。模型尺寸為256 m×163 m×66 m(長×寬×高),模型節點數33 493 個,單元數200 527 個,如圖3、4所示。模型中土體采用四面體單元模擬,車站板、墻采用板單元模擬,車站梁、柱采用梁單元模擬,模型的側面人工邊界為黏彈性邊界,底面人工邊界為可輸入地震波的固定邊界,上邊界為自由地表,地層和結構參數如表1、2 所示。為了分析結構位移和內力的分布規律,選擇3 個典型橫斷面進行計算,如圖2、4所示。其中,斷面1 車站結構均處于中風化石灰巖中,斷面2 土巖分界面位于負一層中部,斷面3 車站結構均處于素填土中。

圖2 車站地質縱斷面Fig. 2 Geological section of station

圖3 地層-結構網格Fig. 3 Stratum-structure grid

圖4 車站主體結構網格Fig. 4 Main structure grid of the station

表1 地層物理力學參數Tab. 1 Stratigraphic physical and mechanical parameters

表2 結構物理力學參數Tab. 2 Structural physical and mechanical parameters

地下結構一般采用兩級抗震設防,即按475 年一遇的地震設防(E2 級別,設防地震)和2 450 年一遇的地震設防(E3 級別,罕遇地震)。根據本站《工程場地地震安全性評價報告》及抗震設計條件,選取E2 級別地震下50 年超越概率為10%的3 條樣本加速度時程曲線(荷載1~3),以及 E3 級別地震下50 年超越概率為2%的3 條樣本加速度時程曲線(荷載4~6),從基巖面底部沿車站水平方向施加荷載,其波形如圖5 所示。

圖5 加速度時程曲線Fig. 5 Acceleration time history graph

4.2 設防地震

本站按照抗震設防類別劃分,屬于重點設防類。在設防地震(E2)作用下,地鐵結構應保持正常使用功能,結構和構件處于彈性工作狀態,需進行截面強度抗震驗算和抗震變形驗算[11]。

4.2.1 結構變形分析

文中的三階段博弈是基于古諾模型建立的,續航里程研發量不影響反市場需求函數,是隱含條件,但是在實踐中,有些汽車品類的續航研發量會對消費者需求產生一定的影響,這類問題還需在下一階段進行深入研究;另外本文僅研究兩個新能源汽車企業開展聯合研發的情況,更加復雜的市場網絡在新政策下的研發動向也是值得繼續研究的方向。

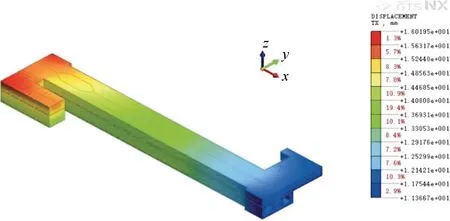

1) 結構水平方向位移。選取3 種地震波作用下的最大水平位移進行分析,如圖6、7 所示。可以看出,在地震作用下,結構的橫向水平位移從底板到頂板逐漸增加。車站主體結構X方向的水平位移最大值為16.02 mm,Y方向的水平位移最大值為26.53 mm。土巖分界面從車站起點到終點的變化過程中,水平位移逐漸變大,說明處于素填土中的結構比處于中風化巖中的結構對地震的響應大。

圖6 X 方向水平位移Fig. 6 Horizontal displacement in the X direction

圖7 Y 方向水平位移Fig. 7 Horizontal displacement in the Y direction

由于Y方向(橫向)水平位移對地震的響應更大,結合土層交界面的變化情況,在三維模型中選取10個橫斷面進行位移追蹤,分別是:土巖界面位于頂板(0 m),距離頂板2、4、6 m(中板處),8、10、12、14 m(底板處),16 m(底板下2 m),18 m(底板下4 m),每個斷面在側墻上從頂板至底板分別設置測點1~5(見圖1),對位移峰值數據提取整理后的結果如圖8 所示。可以看出:結構側墻各測點的位移隨著土巖分界面埋深的增加而增加,在結構底板位置的位移達到最大值;當土巖界面超出結構底板范圍后,各測點位移逐漸減少。土巖分界面在測點上方時,監測位移變化很小,到達測點位置后變形斜率明顯增大。

圖8 土巖分界面在不同位置時側墻監測點橫向位移變化曲線Fig. 8 Lateral displacement curve of side wall monitoring points when soil rock interface is at different positions

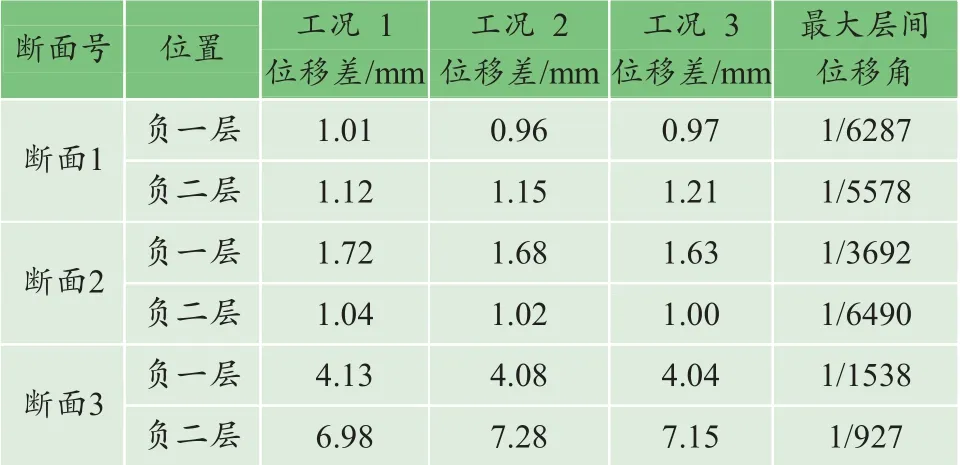

2) 橫斷面層間位移。各個工況下車站主體結構層間位移差和位移角的統計結果如表3 所示。由表可知,3 個斷面上最大層間位移差為7.28 mm,最大層間位移角為1/927<1/550,滿足抗震規范的要求。

表3 各斷面層間位移及位移角Tab. 3 Displacement and displacement angle between layers

3) 縱斷面層間位移。根據計算結果,車站結構縱向層間相對位移值的最大值發生在土巖交界面底板下方的工況下,最大值為6.57 mm,層間位移角為1/1 027<1/550,滿足抗震規范的要求。

4.2.2 結構內力分析

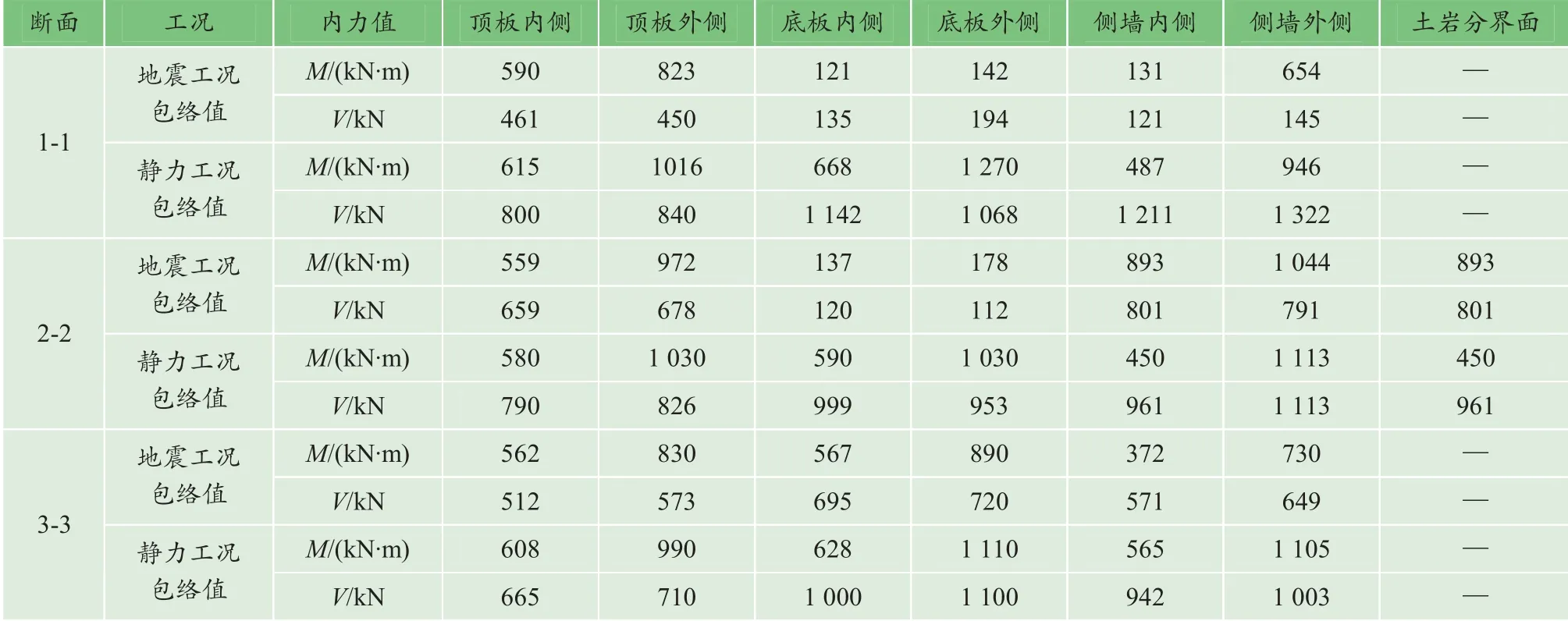

1) 結構橫斷面內力。將不同地震波作用下車站結構的內力包絡值和靜力工況下的內力包絡值提取并匯總,如表4 所示。可以看出,2-2 斷面側墻土巖分界面地震工況下的彎矩值比靜力工況下的彎矩值增加約50%。經計算,側墻內側配筋由抗震工況控制,其他截面配筋均由靜力工況控制。在土巖分界處,由于剛度、密度等參數不同,土體與巖體產生不同的地震響應,比在均勻土層中的受力更加復雜,是結構抗震的薄弱部位。

表 4 車站橫斷面內力計算結果匯總Tab. 4 Summary of internal force calculation results of station cross section

2) 結構縱向內力。根據縱向內力計算結果,按照最不利工況進行驗算,最大彎矩值發生在大里程端底板土巖分界面處,底板最大彎矩為710 kN·m,地震工況為控制工況。根據計算,縱向分布筋在此范圍內選用φ25@150 的配筋,滿足抗震設計要求。

表5 柱軸力及軸壓比Tab. 5 Column axial force and axial compression ratio

4.3 罕遇地震

當遭遇高于設防烈度的罕遇地震作用時,易發生嚴重破壞而難以修復,此時應按罕遇地震(E3)參數進行抗震分析,以保證地下結構在罕遇地震后可修復,短期內能恢復正常使用功能。在罕遇地震作用下,只進行承受彈塑性變形能力極限狀態的驗算[11]。

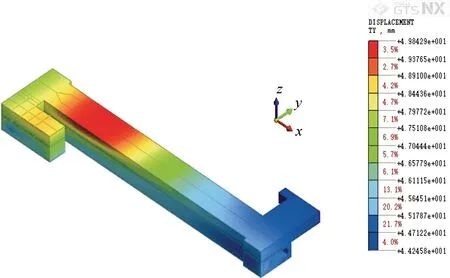

1) 結構水平方向位移。選取E3 級別3 種地震波作用下的最大水平位移進行分析,如圖9、10 所示。可以看出,車站主體結構X方向水平位移的最大值為30.19 mm,Y方向水平位移的最大值為49.84 mm,均發生在車站大里程頂板處。

2) 橫斷面層間位移。各個工況下車站主體結構層間位移差和位移角的統計結果如表6 所示。由表可知,最大層間位移差為13.21 mm,層間位移角最大值為1/511<1/250,滿足抗震規范要求。

圖9 X 方向水平位移Fig. 9 Horizontal displacement in the X direction

圖10 Y 方向水平位移Fig. 10 Horizontal displacement in the Y direction

表6 頂板與底板層間位移差及位移角Tab. 6 Displacement difference and displacement angle between the top plate and the bottom plate

3) 縱斷面層間位移。根據計算結果,車站結構層間縱向相對位移的最大值發生在土巖交界面底板下方的工況,最大值為11.15 mm,層間位移角為1/605<1/250,滿足抗震規范要求。

5 結語

本研究采用時程分析法,對大連市典型的土巖復合地層的地鐵車站進行三維抗震計算,得到以下結論:

1) 巖土體介質由于剛度、密度等力學參數不同而產生不同的地震響應,結構跨越不同力學性能地層分界面比在均勻土層中的受力更加復雜,是結構抗震的薄弱部位。結構的橫向水平位移從底板到頂板逐漸增加,最大的水平位移出現在結構的頂板位置。

2) 結構側墻各測點的位移隨著土巖分界面埋深的增加而增加,在結構底板位置位移達到最大值;當土巖界面超出結構底板范圍后,各測點的位移逐漸減少。土巖分界面在測點上方時,監測位移變化很小,到達測點位置后,變形斜率明顯增大。

3) 構件截面尺寸及配筋按照靜力工況和地震工況,分別配筋并采取包絡設計。土巖分界面位于負一層范圍時,側墻內側配筋及土巖分界面與底板相交時底板縱向配筋均由抗震工況控制,其他截面均由靜力工況控制。

4) 在多遇地震作用下,結構最大層間位移角均小于1/550,結構處于彈性工作階段,結構柱滿足軸壓比限值要求,結構設計滿足抗震性能Ⅰ的要求;在罕遇地震作用下,結構最大層間位移角均小于1/250,結構處于彈塑性工作階段,結構設計滿足抗震性能Ⅱ的要求。