蹈虛揖影

石軍良

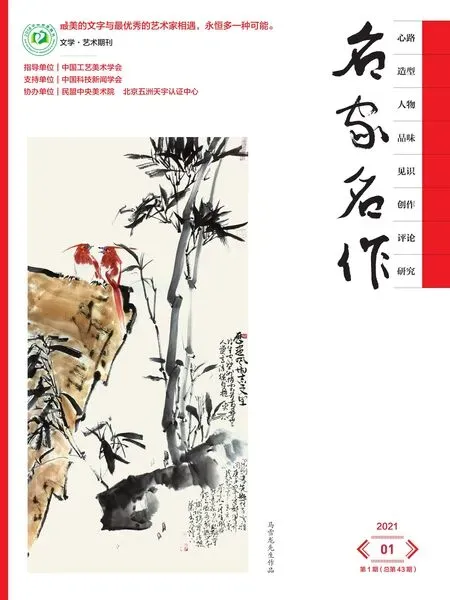

《春在枝頭已十分》 徐子橋/作

面對中華優秀傳統文化的歷史饋贈和當代中國畫未來形態的召喚,中國畫畫家在當代文化語境下,似乎面臨著“尷尬”的境遇。徐子橋作為一位寫意花鳥畫家并未規避“命題”所帶來的困惑,而是基于對傳統、現代,東方、西方的多維度審視,著眼于對自然和生命的觀照,在不斷地自我重建和不斷地自我解構中,使自己的藝術實踐置身于一種“未決狀態”,而正是這種狀態所呈現的未完成性,給畫家的藝術形態和精神形態敞開了啟蒙的空間。

20 世紀上半葉,在對傳統中國畫的價值、功能和表現形式的激烈質疑聲中,齊白石、潘天壽等以自身的藝術實踐闡釋了寫意花鳥畫從傳統向現代轉型的可能性,在經驗上也為當下的畫家提供了借鑒的可能。20 世紀末至今,一些理論家在學術層面對傳統中國畫本體在當代語境下所面臨的矛盾,以及轉型的可操作性進行了梳理和前瞻性分析,一定意義上為當代中國畫新形態的構建起到了積極作用。但是,學術上的思考和闡發無論如何條分縷析、面面俱到,一旦落實到具體的操作層面仍會顯現出意想不到的偏頗。至于真正擺脫當下的困惑,實現寫意花鳥畫與時代精神和審美取向對位的形態轉型,事實上還有賴于畫家的自省躬行。徐子橋近年的藝術實踐就驗證了“自省躬行”的意義所在。

閱讀畫家近十年的創作,其藝術實踐顯現出“視覺強化”和“內蘊發掘”兩條探索路徑,而這兩條路徑其實也是徐子橋著眼于當代對中國寫意花鳥畫價值判斷和審美取向的思考。中國畫在當代的形態轉型,或中國畫新圖式表述方式的探索,對于畫家而言,首要面對的無疑就是中國畫的文化種姓問題,即中國畫在本土文化情境下,所表現出的有別于異域文化的精神內涵。徐子橋的實踐和探索正是建立在此認識上進行的。1998 年至2004 年,畫家以“荷塘”為主題的作品更多地表現了“視覺強化”的觀念取向。在這一階段的作品中,徐子橋對中國傳統寫意花鳥畫中簡約而富有抽象意味的構圖形式進行了經驗上的突破,在方形幅式中趨向物象繁密的全景式構圖,從而使物象在相互的烘托、映襯、穿插中,形成了較之于傳統圖式更為強烈的視覺氣勢。

在中國花鳥畫嬗變的歷史過程中,雖出現過設色鮮明、濃艷如生的唐人花鳥畫和以形似為貴的“黃家富貴”一體,但至宋以后,特別是文人畫系統中重氣韻輕色彩、重筆墨輕形似的創作原則,在一定程度上“使得作為造型藝術中的兩大最重要的因素——色彩和圖像始終未能得到充分和健全的發育”(曹玉林)。清代方薰在《山靜居畫論》中有言:“設色花卉法,須用墨花之法參之乃入妙。唐宋多院體,皆工細設色而少墨本。元明之間,遂多用墨之法,風致絕俗。然寫意而設色者尤難能。”畫家在“尤難能”的寫意花鳥畫作品中對色彩和圖像進行了有益的探索。中國畫的色彩觀是有別于西方繪畫的意象色彩觀,色彩雖源于自然,但絕非對自然的再現,而是賦予色彩更多的情感隱喻。在徐子橋的作品中,無論是《紅蓮沉醉白蓮酣》的春荷,還是《秋風才起易凋殘》的秋荷,色彩之于作品已成為畫家情感的一種釋然。徐子橋通過色調的營造,“以色助墨光,以墨顯色彩”在“彩色相和”的色墨交融和色彩對比中,完成了靜謐幽遠的意境再造。徐子橋在作品中對色彩的強化并沒有削弱筆墨的價值,山水畫中慣用的積墨和皴擦技法的引用,或濃或淡,或焦或濕,于積墨中取渾厚、皴擦中顯秋蒼,在一定意義上反而豐富了其花鳥畫的語匯表現力。

《青柿子與紅石榴寫生》 徐子橋/作

《紅葉寫生》 徐子橋/作

在中國的古典哲學和傳統畫論中,有虛實相和的辯證原則。“虛實相生,無畫處皆成妙境”(清·笪重光),“作畫應實中求虛,虛中求實”(黃賓虹),這種“畫外之妙”的美學追求,成就了中國畫含蓄蘊藉的文化品性。徐子橋在作品中也著力于對虛實情境的創設,具體到作品的本體,有虛中求實的“分黑布白”,有實中求虛的“惜白如金”。作品通過色墨的深淺、松緊,形象的疏密、虛實,實現了矛盾中的統一。需要指出的是,畫家在繁密的構圖中(不留白底)為了追求虛實的極致,在作品中消解了工筆與寫意表現語言間的藩籬,于工、寫的對比和虛、實的幻化中生發出氤氳淋漓、乞靈神虛的韻致。

相對于歷史,作為傳統的筆墨材質在今天并沒有太多的變化,作為花鳥畫所描繪的審美對象今昔也并無二致。但徐子橋立足于當代的審美意趣和自身的情感邏輯,在寫意花鳥畫傳統形態基礎上,通過對傳統語匯的融合和技法的重組,以及對異域文化的吸收,重構了有別于傳統形態而富有自我標示特點的新圖式風格。

藝術之道,思悟無窮。徐子橋在進行著對傳統圖式重構的同時,并未放棄對中國畫傳統文化內蘊的發掘,特別是近年的作品,一變色彩艷麗、構圖繁密,強化圖像視覺性的特點,轉向以墨為上、清真雅正、松秀灑逸的審美追求。至于畫家這種圖式(觀念)的轉向,其理論基點無疑是建立在對寫意花鳥畫文化品性和精神價值重新認知基礎上的。在寫意花鳥畫歷史的演進中隨著傳統文人的染指,形成了相對內斂而高度意象化和符號化的藝術形式,在形式的表象背后所遵循的“筆墨觀”“氣韻觀”等審美取向,對于畫家主觀情感的表述和主題精神的張揚構筑了理論的平臺,而這一點在一定意義上契合了徐子橋生命意識中的氣質內需。

如果說畫家前期的作品重在語言試驗和形式的探尋,而這次轉向則是以精神探索和自我表現為導向的。“倘若說到中國畫的現代轉型,我始終覺得形式語言上的轉型為次、為表,而內在精神的轉型為主、為里。內在精神的現代轉型怎么轉?這是比語言形式的轉型更復雜也更重要的問題。”潘公凱帶著理論家的問題意識和畫家的實踐感悟感慨于內在精神在當代轉型的重要性,雖然并未鋪就具體轉型的康莊大道,至少指出了路在何方的希望所在。的確,形式語言的現代轉型必須筑基于精神的現代轉型前提下,否則形式只會淪落為“皇帝的新裝”,而無法遮蔽那少有精神支撐而顯空虛的軀體。

《秋絲瓜》 徐子橋/作

徐子橋的近作接續著傳統的文脈,也凝集著時代的個性,作品的題材和筆墨對畫家而言無非是載體而已,其真正的指向是“通過一定的圖式語言來展示自己內心的精神品位,這才是一個藝術家駕馭筆墨以抒發情懷的目的所在”(徐子橋)。因而,在畫家的筆下,竹菊梅蘭、殘荷牡丹摒棄了古人“荒寒索漠”和“抑郁悲憤”的情懷,呈現出源自畫家生命體驗和時代感悟的祥和及靜謐。在徐子橋的作品中,筆墨的濃淡精神、變化飛動,只是畫家生命意識的外化,是精神融入后的激情涌動,是作品中“用墨無他,唯在潔凈,潔凈自然活潑”(清·方薰)、“筆筆是筆,無一率筆;筆筆非筆,俱極自然”(清·鄒一桂)的筆墨實現。

傳統的承繼之于徐子橋不是圖式的因循,也非書齋里“獨善”式的自我慰藉,而是立足于當下對文人畫傳統中抒情寫意文化品性的延續和拓展。毋庸置疑,對于畫家而言,精神的表述、情感的宣泄、語匯的完善、文化的再造等形而上“道”的追求,須有形而下“器”的本體承載,在徐子橋藝術“線性”發展的不同時期,前后的藝術形態雖然有別,但其創作取向是并行不悖的,特別是近作的圖式轉向已把自己置身于一個無法討巧的境遇,而這一切只為在當下為自我情感的釋懷、精神的歸位尋找一種可能,一種藝術與精神“曲盡蹈虛揖影之妙”的可能。

《九月榴紅》 徐子橋/作