GNSS超長基線差分定位方法在機場工程控制測量中的應用

項 偉,王 園,李 鋒,梁自忠, 陳金磊,張昌昌

(1. 空軍研究院 工程設計研究所,北京 100076;2. 西安建筑科技大學,西安 710055)

0 引言

在機場建設工程控制測量工作中,傳統的高精度定位工作通常采用分級測量模式,以工作區域為基本觀測單位,滾動式逐步展開。采用全球衛星導航系統(global navigation satellite system,GNSS)接收機進行施測時,至少要與3個已知國家高等級平面控制點聯測,同步基線長度有一定限制,一般不超過10 km[1-2];使用隨機附帶解算軟件,基于廣播星歷進行解算。采用這種方法,在西部偏遠地區,當建設區域國家控制點稀疏或者數量不足3個時,無法滿足規范相關要求[2],導致工作無法開展。

某機場建設工程位于西部某市,收集到基于2000國家大地坐標系(China geodetic coordinate system 2000, CGCS2000)的國家控制點4個,距離場區的距離均為10 km左右。經過踏勘,只找到2個控制點,另外2個控制點未找到(后來通過測量證實1個埋設于地面下1.5 m,另外1個已被破壞),因而國家控制點不足3個,不能滿足規范要求。針對此情況,通常采用非差精密單點定位或者通過聯測國際GNSS服務組織(International GNSS Service, IGS)基準站的超遠距離差分定位模式,采用加米特(GAMIT)、伯爾尼(BERNESE)等高精度的GNSS解算軟件進行解算,從而獲得高精度的定位成果。這兩款軟件各有特色,尤其是GAMTI軟件功能強大,而且由于其源代碼開放,軟件無償使用,成為眾多學者的研究對象[3-5]。但是由于GAMIT運行平臺不支持視窗(Windows)操作系統,使其使用受到一定的限制,同時由于參數設置復雜,解算文件多,也給使用者帶來很多問題。為此,本文采用基于IGS基準站的超遠距離差分定位模式,利用自主開發的高精度軟件,基于快速精密星歷進行解算,再通過框架轉換,獲得基于CGCS2000的坐標成果,從而建立工程首級控制網。

1 控制網布設及數據采集

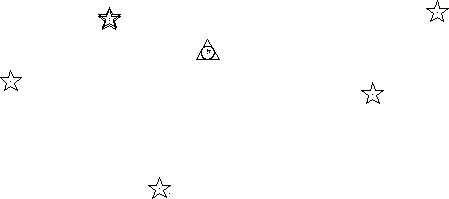

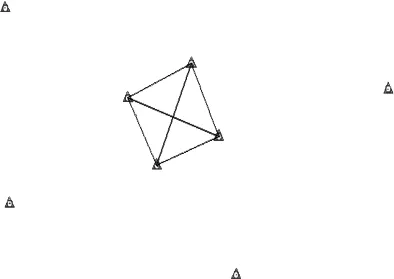

采用4臺徠卡GS18雙頻GNSS接收機,確定在1個單天內,將儀器架設在場區布設的4個待定點和2個國家控制點上進行數據采集,每點觀測1個時段,數據采集時段長度大于5 h,設置采樣率15 s,衛星截止角10°,與IGS連續運行基準站組成超長基線差分定位模式,基線長度790~3 100 km。同時保證場區4個待定點GD01、GD02、GD03及GD04之間有1 h的同步觀測時段,組成同步觀測環,滿足D級GPS網布設的相關要求[2]。超長基線控制網和場區控制網的布設分別如圖1、圖2所示。

圖1 超長基線控制網

圖2 場區控制網

2 控制網數據處理

2.1 數據處理策略

為了滿足Windows環境下進行數據處理,用10.60版本的GAMIT/格洛布克(GLOBK)軟件進行二次開發,完成了一款高精度數據處理軟件。該軟件可以對基準站觀測文件、精密星歷、廣播星歷、表文件等實現一鍵自動下載,完成自動定位后,進一步通過獲取文件位置、文件名稱從而讀入觀測文件、星歷文件和已知點文件,并完成創建目錄、拷貝移動文件和創建快捷方式等操作。基線解算利用分布處理方式,只用1個命令即可完成文件鏈接、坐標歷元改算及格式轉換、創建解算目錄、軌道積分、衛星時鐘生成、測站時鐘生成及觀測二進制數據生成、基線批處理命令生成、基線處理和平差等操作。處理完成后,將解算結果和解算精度存到指定目錄,方便查看。

該軟件面向Windows人機交互界面,減少了人工操作的步驟,大大節省了文件配置準備工作,只需要1個命令即可完成基線解算,減少大量命令代碼的記憶,降低了使用難度[6]。軟件數據處理流程如圖3所示。

圖3 數據處理工藝流程圖

2.2 數據預處理

觀測數據采用接收機自主交換格式(receiver independent exchange format, RINEX)的標準化數據文件SITEDAYS.YYO。依據外業觀測數據和下載的基準站觀測數據,將同一觀測時段的數據整理在一起,并進行點名一致性、年積日一致性、接收機與天線型號、天線高等數據的正確性檢驗。

天線高采用量高尺以垂直方式量測,并通過高精度數據處理軟件,選擇相匹配對應的天線型號,自動計算改正值,獲取天線相位中心位置,并歸算至待定點標識面。

2.3 基線解算與網平差

采用IGS連續運行基準站為基準進行差分,求得精度達到0.1 m的先驗坐標。基線解算采用自主開發的高精度數據處理軟件,其解算軟件參數設置基于Windows人機操作界面,簡單明了。主要參數設置界面圖4所示。

圖4 參數設置

采樣頻率設置為15 s,衛星截止高度角為10°;基線解算采用松弛(relax)解模式;衛星軌道基于快速精密星歷;參考基準為國際地球參考框架(international terrestrial reference frame, ITRF)2014、歷元為2 020.257。

觀測時段基線解算標準化均方根(normalized root mean square, NRMS)值為0.206 79,小于0.3,周跳剔除干凈;對整網的全部基線結果進行χ2檢驗,其結果為0.173,小于1,基線解算合格。

基線解算合格后,進行網平差。約束收集的6個IGS連續運行基準站成果,做3維約束平差,求出待定點基于參考框架ITRF2014、歷元為2 020.257下的空間直角坐標成果。

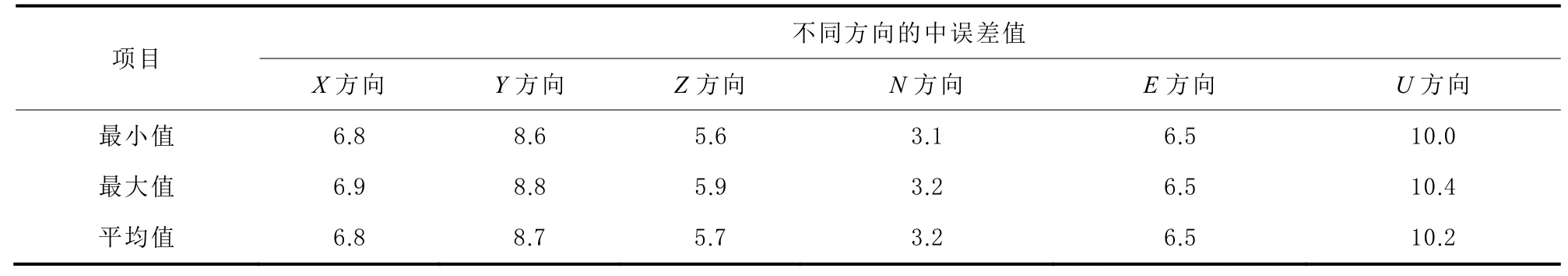

3維約束平差完成,GNSS點的空間直角坐標X、Y、Z方向上的最大值為8.8 mm;北(N)方向、東(E)方向、高程(U)方向上的最大值為10.4 mm。GNSS點坐標精度統計如表1所示。

表1 坐標精度統計 單位:mm

2.4 坐標成果轉換

解算成果的參考基準為參考框架ITRF2014、歷元為2 020.257,而工程建設中要求的坐標成果基準為CGCS2000(參考框架ITRF97、歷元2000.0)[7],因此需要進行基于不同參考框架的坐標成果的轉換。不同參考框架成果的轉換法主要有強制約束法、參數轉換法、速度場擬合法等[8-10]。與傳統經典的3維7參數轉換模型[11-12]不同,基于不同參考框架的坐標轉換需要考慮參考框架的時變[13],轉換模型中包含14個未知參數,至少需要5個公共點才可求解轉換參數[14-15]。

由于缺少足夠的公共點,本文中的坐標轉換采用速度場擬合法。首先完成參考框架轉換,即由基于參考框架ITRF2014、歷元為2 020.257的空間直角坐標成果向基于參考框架ITRF97、歷元為2 020.257的空間直角坐標成果轉換,參考框架間的轉換即為基于不同參考橢球的空間直角坐標之間的轉換。然后再完成歷元轉換,即基于參考框架ITRF97、歷元為2 020.257的坐標成果向基于參考框架ITRF97、歷元為2 000.0的坐標成果轉換。歷元轉換則需要歷元值和待定點處精確的速度成果[16-17]。文中采用“格網平均值”速度獲取的方法,完成成果的歷元轉換。格網平均值法是將中國大陸分成137個3°×3°的格網,計算出每個格網內“網絡”點的平均速度,代表格網內任一點的速度。該方法得到的“網絡”點的速度計算值與其參考值之差的統計值分別為±1.81、±1.05、±1.55 mm/a,位置運動速度的誤差±2.61 mm/a[16]。確定工程建設區域所對應的“格網”位置,用該“格網”的平均速度作為待定點的速度,即可完成相應的歷元轉換。但應該指出,由于該工程建設所處格網內無“網絡”點,其速度平均值由臨近格網速度值推算得到,因此精度要差些。

3 控制網成果質量分析

3.1 基線成果質量分析

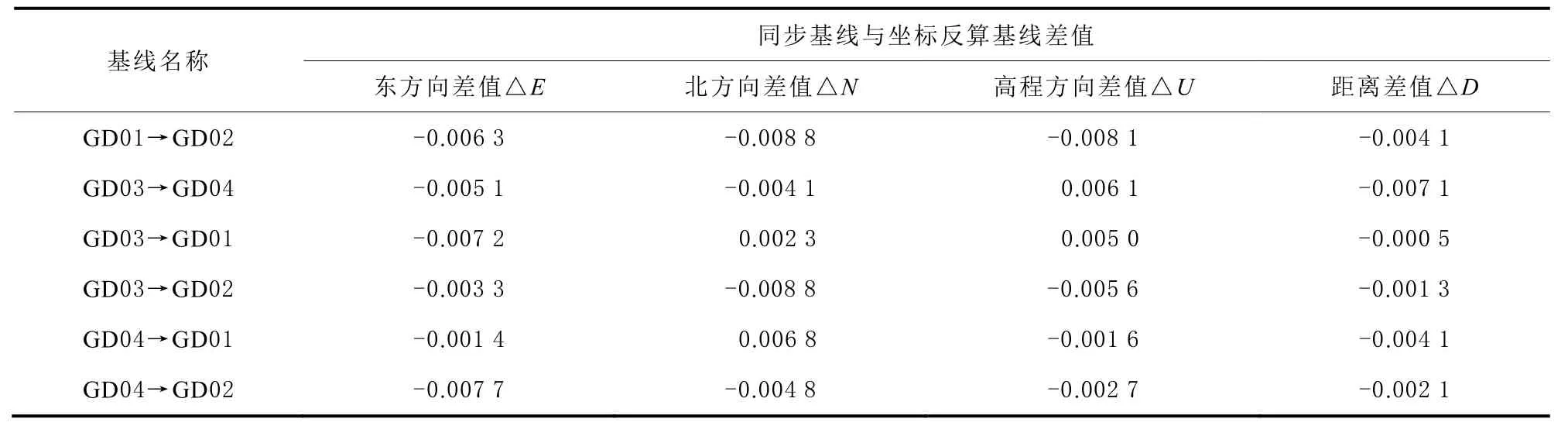

將解算獲得的基于CGC2000的空間直角坐標,反算出的基線向量成果與同步觀測解算獲得的基線向量成果相比較,進行基線檢核。同步觀測數據解算采用徠卡勒戈(LGO)解算軟件,基于廣播星歷,進行無約束平差后即可解算獲得任意兩點間高精度的基線成果。

需要指出的是,同步觀測解算獲得的基線成果基于1984世界大地坐標系(world geodetic coordinate system 1984, WGS84)(參考框架ITRF2000、歷元為2 001.0),而反算獲得的基線成果基于CGCS2000(參考框架ITRF97、歷元為2 000.0)。GCS2000與WGS84參考橢球在原點、方向、尺寸等方面的定義基本相同,只是在橢球扁率上有微小差別。這種差別體現到大地坐標坐標值差值理論上僅為亞毫米,在坐標系的實現精度范圍內;在僅考慮參考橢球常數差異的情況下, CGCS2000坐標與WGS84坐標是一致的[18-20],因此可以認為基線向量成果也是一致的。基線成果檢核結果如表2所示。

表2 基線成果檢核 單位:m

由表2基線向量成果檢核可以看出:通過同步觀測數據無約束平差解算獲得的基線成果,與解算獲得的CGCS2000的空間直角坐標成果反算出的基線成果在E、N、U三個方向上的差值均優于1 cm,說明通過采用基于IGS基準站的超遠距離差分定位獲得的4個待定點間的相對位置關系是準確的,其精度達到了毫米級,可以認為與場區控制點整體性一致。

3.2 坐標成果質量分析

經過框架和歷元轉換后,將解算獲得的國家控制點成果同收集到的國家控制點已知成果相比較,對解算結果進行坐標成果檢核。對比結果如表3所示。

表3 坐標成果檢核 單位:m

由表3坐標成果檢核可以看出,受速度場精度的影響,通過歷元轉換后,收集到的國家控制點的解算成果同已知成果在x方向上差值為2 cm左右,在y方向上的差值為3 cm左右。同時應該看出,差值表現出一致性,可理解為系統差。

通過表2、表3的成果檢核可以得出結論,基于IGS基準站的超遠距離差分定位方式在該機場建設工程控制測量的應用中,場區控制點間的相對位置精度優于1 cm,整體性一致。受限于速度場精度的影響,最終解算結果與已知成果間存在系統差,其值在x方向上為-2.0 cm,在y方向上為3.0 cm。通過基于IGS基準站的超遠距離差分定位方式獲得的成果,基于3個以上的控制點建立該工程測區的轉換模型,通過實時動態差分(real-time kinematic, RTK)放樣的方式,獲得收集到的國家控制點的精確位置,找到了第3個國家控制點后,再采用傳統的分級測量模式,獲得場區待定點的高精度CGCS000坐標。將兩種方法獲得的結果相比較,也體現出了在x方向上為-2.0 cm、y方向上為3.0 cm系統性誤差的特征(篇幅原因,這里不再贅述)。結合控制網基線長度進行精度驗證統計后,約束點間的邊長相對中誤差dm≤1/100 000,最弱相對中誤差優于2.5 cm/km,達到了衛星定位測量控制網四等的技術要求[1]。

4 結束語

本文探討了在西部某機場建設工程控制測量中,由于國家起始控制點不夠,在按照傳統的基于廣播星歷的高精度分級測量模式無法開展工作的情況下,采用基于IGS基準站的超遠距離差分定位模式,利用自主開發的GNSS高精度解算軟件,結合快速精密星歷進行建立工程首級控制網的嘗試。結果表明,該方法在西部偏遠地區國家高等級控制點稀疏或缺失的情況下,亦能靈活快速地進行工程建設的平面控制測量,獲取基于CGCS2000坐標系精度達到厘米級的坐標成果。同時,通過本文的探討分析,若工程建設區域周邊IGS基準站分布合理,再結合高精度的速度場成果,利用文中方法甚至可以獲得優于厘米級的坐標成果,這使得機場建設工程的控制測量工作無須再踏勘國家起始控制點來進行分級布網聯測,可以根據場區實際情況來因地制宜地進行控制網的設計,使得控制網的布設更加靈活,無疑會大大提高工作效率。