脫實向虛、企業家勞動異質與供給側結構性改革

周密 郭佳宏 朱俊豐

摘? ?要:融合勞動價值論和新熊彼特增長理論,考慮需求結構升級、企業家勞動異質、經濟增長導向三大假設,構建多部門新熊彼特增長模型,并運用31個省份1993—2018年的面板數據進行實證分析,發現“脫實向虛”對經濟增長的影響機理是:“脫實向虛”引致企業家創新性勞動減少,生產率參數受阻,經濟增長率下降。這使得新古典框架下“從資本向全要素生產率升級的創新性勞動偏向型道路”可能轉向“從資本向投機演變的投機性交易勞動偏向型道路”,出現供給側結構性失衡。只有優先解決“脫實向虛”帶來的供給側結構性失衡,才能回歸供給側的正常資源配置結構,因此,中國供給側結構性改革的路徑不能簡單仿效西方進行管制放松或自由化,而應先運用政府之手,構建現代化經濟體系,將投機性交易勞動關進“籠子”;進而運用市場之手,優化資源配置,釋放創新性勞動的活力。

關鍵詞:供給側結構性改革;脫實向虛;經濟增長

中圖分類號:F124? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)01-0092-17

刺激性投資會增加基礎設施和房地產投資在總投資中的比例,減少更有利于經濟增長的“設備購置投資”的占比,形成“脫實向虛”的風險[1]。為解決這一問題,中央對經濟形勢進行準確研判,形成了以供給側結構性改革為主線的發展思路。有效踐行供給側結構性改革這一新的戰略轉型命題,亟須經濟學理論與實證研究的充分支撐。

當前中國學者圍繞供給側結構性改革進行了熱烈而有益的探討,明確了中國供給側結構性改革不是“里根經濟學”的“中國版”[2]。然而,現有文獻對實體經濟回報遞減下資源配置結構性扭曲仍缺乏機理上的系統分析,這不僅使得到底什么結構是“牛鼻子”并不清晰,而且使中國供給側結構性改革的主線容易被中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情等外在沖擊干擾。總體來看,在回答“供給側結構性改革到底為什么、是什么和怎么辦”等問題上,目前尚缺乏邏輯自洽、令人信服的原理性解釋;直接照搬西方主流理論所獲得的解釋又存在著明顯與本土實踐不符的尷尬。本文嘗試通過對西方近20年結構性改革研究中“為什么、是什么和怎么辦”的述評,提煉出內生于中國國情的假設條件;將上述新假設納入多部門新熊彼特模型,從理論與實證角度系統闡釋隨著“脫實向虛”的產生,供給側“從資本向全要素生產率升級的創新性勞動偏向型道路”向“從資本向投機演變的投機性交易勞動偏向型道路”偏離,呈現路徑選擇的“劣驅良”趨勢。因此,現階段供給側結構性改革的中國道路不能簡單仿效西方放松政府管制,而必須科學發揮政府的作用。

一、供給側結構性改革研究綜述:一個國際比較的視角

除了“撒切爾主義”和“里根主義”之外,2000年以來西方結構性改革研究有了很多新的進展[3]。這里從總體理論內涵和分解的“供給側”+“結構性”+“改革”進行論述,并從西方結構性改革的“為什么、是什么、怎么樣”三方面進行述評與延伸,提煉出符合中國國情的供給側結構性改革三大假設。

(一)西方結構性改革的理論內涵

結構性改革最初源于國際貨幣基金組織和世界銀行從20世紀70年代開始提供的扶貧貸款和救助性項目中所附加的結構性調整項目,旨在推動發展中國家走向“華盛頓共識”,主要措施包括構建自由市場制度、解除政府規制、推動私有化、減少貿易壁壘等。此后,隨著全球各國經濟增長出現了不同程度的下滑或放緩,在應對特定危機的短期政策基礎上,很多國家意識到危機過后需要通過深層次的結構性改革才能實現經濟增長的長期提振。因此,西方結構性改革的理論內涵是指當投資、就業、生產率及產出等微觀配置結構出現負面情況時,以提升潛在經濟增長為目標所采用的系列應對政策組合[4]。

結構性改革的目標是經濟增長。國際貨幣基金組織將“結構性改革政策與財政政策、貨幣政策”并稱為促進全球經濟增長的“三駕馬車”[5]。2016年二十國集團深化結構性改革議程開篇提到:結構性改革是二十國集團實現強勁、可持續、平衡增長目標的關鍵之一。OECD將結構性改革稱為“邁向增長”或“增長推動型”結構性改革。

(二)西方結構性改革中的“為什么”:“供給側”的形成動力

西方結構性改革在供給側的形成動力主要由危機引致[6]。當出現經濟衰退或重大外部沖擊等危機局面時,西方政策制定者將考慮采取結構性改革,例如20世紀70年代的英國危機、20世紀80年的荷蘭和新西蘭危機、20世紀90年代的意大利危機以及2009年的歐債危機等情況下,各國均實施了結構性改革。Duval & Elmeskov發現,產出缺口在4%以下時,產品和勞動力市場上至少有一個重大結構性改革的可能性增加了近1/3[7]。除了外在危機引致外,結構性改革的具體形成動力在各國存在一定差異,總體來看分為如下幾類:外債、金融危機等外部沖擊是實施金融和銀行結構性改革的動力;周期性通脹和銀行業危機是實施外部資本賬戶改革的動力;經濟增長或收入下降是貿易和勞動力市場的改革動力[8]。

(三)西方結構性改革中的“是什么”:“結構性”的內容重點

西方結構性改革研究的結構主要是兩類:一類是以新古典經濟學的單部門模型為基礎,強調投資、就業、生產率及產出等微觀資源配置結構。如Egert & Gal以資本密度、就業率和全要素生產率等微觀資源配置結構為核心,描述并探討了新的結構性改革框架,量化了結構性改革對于OECD國家的總體影響[9]。另一類是以多市場平衡為基礎,強調金融、外貿、勞動力、產品等多個部門(或市場)間結構。如國際貨幣基金組織將結構分為金融、勞動力、資本賬戶、產品、貿易、制度等多個部門(或市場)層面[10]。歐盟將結構分為財政、勞動力、社會、環境、金融等不同政策領域[11]。在現有理論研究中,新古典框架下的微觀資源配置結構仍占主導,多部門結構研究逐漸增多,然而對于到底是選擇微觀資源配置結構還是多部門結構這一問題,并沒有系統論述和共識。在多部門(或市場)結構的實踐推進中,不同國家通常依據關鍵結構性問題的不同,采用不同的結構性改革實施重點和實施順序,比如發達國家的結構性問題通常由金融部門或外部資本賬戶的風險引發,因此,發達國家中金融市場、貿易和對外直接投資等部門的改革優先于產品市場改革[12]。拉美國家中巴西等國在面臨財政赤字和外債壓力時,優先從金融、資本等結構開始自由化,以致引發了嚴重的脫實向虛風險[13],而智利從控制財政入手的結構性改革則相對成功。

(四)西方結構性改革中的“怎么辦”:“改革”的政策措施

西方結構性改革政策具有“市場崇拜型”特征,體現在兩方面:一方面,加強以自由化為主的競爭促進政策,主要包括:企業的進入和退出,企業和大學的合作,企業與風險資本的接觸,促進勞動力流動、勞動者技能和工作任務之間更好地匹配,等等[14];另一方面,以放松主要領域監管為主,涉及公共財政運作、國有企業治理、金融部門監管等。IMF根據各國結構性改革的情況,將結構性改革視為一系列具體市場的“改革包”,具體政策內容如表1所示。

(五)簡要評論

西方結構性改革的文獻研究為中國供給側結構性改革的實施提供了有益的啟示與借鑒。西方結構性改革內容均內生于西方的歷史階段和現實條件,是市場關系運行的結果和內在機理的外在表征。只有從中國現階段的現實條件與關鍵問題出發,遵循經濟運行的基本原理和部門關系,理清傳導過程和影響機理,才能擺脫“就現象說現象”的局限,獲得符合中國本土特點的解決方案。本文認為在“供給側的動力”“結構性的內容”“改革的政策”三個方面,中國的現實條件與本土國情需要充分考慮。

第一,“供給側”的形成動力為“需求結構升級”。西方結構性改革的危機引致型特征是表象,背后深層原因是需求結構的變化。克魯格曼認為,當經濟困境源于總需求規模的周期性變化時,需求側管理政策更為有效①,但當經濟困境源于需求結構變化時,經濟困境將更加持久,此時就需要結構性改革政策。中國進行供給側結構性改革的直接動因是中國式產能過剩,是由需求結構升級引致的。本文增加包含需求結構的家庭部門,將傳統的三部門新熊彼特增長模型拓展為四部門模型,強調需求結構升級是供給側結構性改革的形成動力。

第二,“結構性”的內容重點強調“企業家勞動異質”。西方的結構性改革在理論層面更強調微觀資源配置結構;在實踐層面強調不同部門之間的結構,并側重制約本國關鍵結構性問題所對應的市場或部門。中國的產能過剩主要發生在產品市場②,因此當前中國供給側結構性改革的切入點是產品市場,急需明確產品市場的制約條件與傳導機理[24]。在產品部門中,虛體經濟膨脹之后資金流向是表象,而資金的變化由人來主導,其背后是以人為主體的勞動關系變化,即創新部門企業家勞動取向從研發領域轉向金融、住房等投機性領域。本模型將對創新部門的企業家勞動進行細分,深入考察“脫實向虛”引發的企業家投機性交易勞動對創新性勞動的擠出,進而對經濟增長的影響機理。

第三,“改革”的政策措施側重“經濟增長導向”。中國供給側結構性改革提出的重要背景是經濟增長出現了“四降一升”的矛盾③,因此,與西方結構性改革一致,中國供給側結構性改革的目標是促進供給側的潛在經濟增長。不同于西方結構性改革中的“市場崇拜型”政策,在中國的供給側結構性改革中,市場只是手段。在外部制度約束不完善的情況下,應優先圍繞增長目標,有效利用和充分發揮政府與市場的作用。因此本文模型設計將緊緊圍繞提升供給側潛在經濟增長的目標來制定政策措施,而不是圍繞市場化或自由化等手段來制定政策措施。

二、理論模型的構建

在此,納入“需求結構升級、企業家勞動異質、經濟增長導向”三大假設,構建四部門新熊彼特增長模型,探討現階段“脫實向虛”對經濟增長的影響機理。

(一)理論模型的基本框架

1.家庭部門

隨著收入水平的提高,消費需求結構呈現從吃、穿、用等基本需求向財富、投資、社交、美好生活等非基本需求升級。傳統經濟理論重點刻畫了需求規模擴大占主導的特征事實,因此傳統增長理論中家庭部門的效用函數多與消費需求的規模密切相關。近年來,不同學者對傳統效用函數進行了多種拓展,如:鄒恒甫將財富積累納入效用函數[25];嚴成樑將社會資本納入效用函數[26];周密等將消費需求結構納入效用函數[27]。本文根據中國從需求規模擴大向需求結構升級這一階段性轉變的特征事實,假定有代表性經濟主體的效用既是消費規模的函數u(c),又是消費結構的函數u(D2/D1):

其中,參數ζ、θ>0,c表示消費需求規模。D1為基本消費需求,D2為非基本消費需求,D2/D1表示消費需求結構。進一步假設家庭的基本消費需求與家庭的財富呈一定比例的關系,即D1=η(a)×a,D2=a-η(a)×a。其中,a代表家庭財富,因此,需求結構為H=D2/D1=(1-η)/η。系數η會隨著財富a的增加而下降,在本文中,假定η(a)'=κ。

令ρ為主觀貼現因子,那么有代表性經濟主體的總效用函數為:

假定居民的工資給定為w,勞動市場出清且居民獲得其勞動就業量,r是利率,那么居民的預算約束為:

2.最終產品部門

根據Howitt & Mayer-Foulkes等研究者的思想[28],作出如下假定:經濟個體只消費一種產品,即最終產品;最終產品由完全競爭性的企業使用生產性勞動和中間產品兩種投入生產出來;中間產品的種類是在[0,1]區間內的集合。那么,最終產品生產函數為:

其中,時間t=1,2,3...;0<α<1;Ly是生產性勞動投入;Ait是反映中間產品質量的生產率參數,在任一時點生產率參數依據中間產品的不同而不同;xit為中間產品i在t時刻的流量。公式(4)的經濟學含義是:最終產品在一定質量的中間產品基礎上由生產性勞動生產出來。由中間產品生產的最終產品的產出決定方程為:

3.中間產品部門

假定各中間產品均有其壟斷者,那么中間產品價格等于其在最終產品生產部門的邊際產量:

假定最終產品市場為完全競爭市場,中間產品平均成本為1,那么中間產品生產部門的利潤最大化問題為:

max{∏it=pitxit-xit}(7)

可進一步得到均衡利潤:

t期的生產率參數為At,表現為:

那么,中間產品部門的總利潤為:

4.創新部門

假設r是t和s之間的平均利率,則創新部門在時間t獲得的期望現值E(Vt)為:

本文回歸勞動價值論,認為創新作為技術的首次商業化應用,是企業家創新性勞動精準認知市場的結果,創新成功的概率μ是創新性勞動投入的線性函數[29]:

其中,δ為參數,彈性介于0和1之間,因此從事創新活動的邊際產品為正且遞減。本文運用垂直創新的思想[30],假定在每一期中,創新是一項存在不確定性的活動。如果企業家創新成功,那么本期的中間產品生產率將由上一期的At-1提高至At=At-1;如果企業家失敗了,則t期無創新,At=At-1。

At=μt?諄At-1+(1-μt)At-1(14)

首先,企業家勞動是創新的關鍵,且這種勞動存在異質性。企業家的勞動并不必然產生創新。當企業家投入創新性勞動Lr時,將形成創新型企業家;當企業家投入投機性交易勞動Lu①時,將形成套利型企業家[31]。不妨設總人口為L,那么L由生產性勞動Ly、創新性勞動Lr和投機性交易勞動Lu三部分構成②:

L=Ly+Lr+Lu(15)

其次,企業家異質性勞動體現在不同領域的活動之中。近年來,企業從房地產、金融等非生產領域的套利交易活動中的獲利不斷增多,引發了明顯的產能過剩。

最后,企業家對勞動投入方向進行市場選擇。以往企業家勞動配置主要受尋租等因素影響[32]。中國最新實踐顯示,大量資金根據市場逐利原則,在股市、債市、房地產等領域流動,金融風險不斷積聚,而實體經濟出現“融資貴”“融資難”等問題[33]。本文認為,“脫實向虛”是住房、金融等虛體經濟領域增加值相對于實體經濟領域的膨脹現象。這里引入T來表示經濟“脫實向虛”的程度,經濟“脫實向虛”的程度越高,將有越多的創新型企業家轉向投機性交易勞動,減少創新性勞動:

各企業家的創新收益函數已知為V,當企業家將稟賦用于投機性交易勞動時,用于創新的創新性勞動將無法獲得創新的全部收益,創新性勞動將減少。創新性勞動的損失包含兩部分:一是直接被套利型企業家占有的收益,取決于投機性交易勞動對創新性勞動擠出的概率,假定等于企業家中套利型企業家的比例;二是當套利行為發生時,套利型企業家侵占創新型企業家財富的比例,假設比例給定為β,那么創新型企業家的期望凈收益為:

假定經濟體中套利型企業家從創新型企業家那里獲得的收益為R,那么套利型企業家的期望收益為:

創新型企業家與套利型企業家會尋求相同的期望收益:

E(Vr)=E(Vu)(19)

市場利率水平r為:

(二)均衡求解

在長期內,有代表性經濟主體需要在方程(3)的預算約束下,極大化方程(2)的效用。構造一個現值的漢密爾頓函數:

在平衡增長路徑下,經濟的增長率與消費的增長率相同:

(三)進一步理論分析

1.理論模型的設計思路

理論模型的設計思路為:第一步,隨著收入的提高與財富的增長,家庭部門在消費規模擴大基礎上實現消費需求結構升級,滿足基本消費需求后居民更加傾向于財富增值等非基本需求,這將影響總效用函數U。第二步,供給側的創新部門、產品部門將對家庭部門的需求進行適應,其中隨著消費需求結構升級后出現經濟“脫實向虛”T,供給側創新部門的核心要素——企業家捕捉到“脫實向虛”后的收益變化,根據市場選擇,偏向房地產、金融領域等財富增值的投機性交易勞動,而擠出創新性勞動,創新部門企業家創新性勞動Lr減少。第三步,企業家創新性勞動減少將降低創新成功的概率,導致生產率參數A降低,阻礙中間產品部門生產。第四步,供給側最終產品部門產出下降,制約經濟增長率g提升。

2.關鍵影響變量分析

從經濟增長率的決定公式(25)中可以看出,除了基本參數之外,經濟增長的主要影響因素包括:消費結構H、生產率參數A以及“脫實向虛”變量T。

(1)消費需求結構對經濟增長率的影響。對H求一階導數,得到:

在經濟發展初期,消費需求結構以基本消費為主時,消費需求結構的提升對經濟增長率產生促進作用,但隨著非基本需求逐漸增大,消費需求結構的提升將使經濟增長率趨緩。總體而言,消費需求結構對經濟增長表現出倒U型的影響趨勢。

(2)生產率參數對經濟增長率的影響。對現期生產率參數At求一階導數,得到:

現期的生產率參數At與經濟增長率g之間正相關。這與新古典模型和熊彼特創新模型的基本結論一致,即生產率參數是決定經濟增長的重要因素。

(3)“脫實向虛”對經濟增長的影響。對T求一階導數,得到:

鑒于參數的復雜性,從均衡增長率的結果很難推斷“脫實向虛”對經濟增長的綜合影響。根據理論分析,隨著經濟的“脫實向虛”,創新型企業家創新性勞動的期望凈收益減少,企業家開始偏向投機性交易勞動,減少創新性勞動,出現企業家勞動的結構性失衡。

三、實證分析

(一)變量選取與數據說明

本文選取31個省份作為研究樣本,數據時間選擇在1993—2018年①。本文在時間的選擇上有兩個重要節點:第一,以1993年為研究起點的原因在于,1992年的南方談話開啟了改革開放的新篇章,中國正式開始采用需求側管理政策,且逐漸進入以滿足基本消費需求為主的高速增長階段。第二,以2010年為時間序列分界點。2010年左右基本消費品的需求收入彈性普遍下降至0.5以下,需求結構顯著升級。

1.被解釋變量

實際產出的增長率通過各省份實際產出水平計算得到,各省份實際產出水平采用各省份實際GDP進行衡量,數據源自歷年《中國統計年鑒》。

2.核心解釋變量

(1)生產率參數A。在經驗研究中,生產率參數通常以知識存量衡量。本文中的生產率參數以各省份的專利申請量通過永續盤存法計算得到,數據來源于《中國科技統計年鑒》。知識同物質一樣,同樣是一種資本,知識資本存量是知識生產的主要決定因素之一,然而知識資本的折舊呈現與物質資本不一樣的特點,本文采取Kang & Dall最新印證過的觀點[34],以15%作為知識存量的年折舊率②。此外,在知識的衡量指標上本文遵循國際慣例,采取專利申請量。

(2)經濟“脫實向虛”程度T。“脫實向虛”有不同的指標,如民間固定資產投資的下滑、個人房貸的快速增長、保險資本的運作等。中國服務業中的房地產市場和金融市場容易形成經濟泡沫,吸引大量資源進入,削弱創新發展的能力,甚至導致金融和經濟大幅波動。根據中國的實踐,本文將“脫實向虛”理解為住房、金融等領域增加值相對于實體經濟領域的膨脹現象,采用房地產業與金融業增加值占GDP的比重進行衡量。

3.控制變量

控制變量包括理論模型部分的具體變量以及經典增長回歸模型中用于控制的變量。

(1)最終產品生產部門的勞動投入。通過從業人員數減去R&D人員數可計算得到。其中,R&D人員數代表創新性勞動投入Lr,以研究與發展人員全時當量③表示,用從業人員數減去R&D人員數可計算得到最終產品生產部門的勞動投入Ly。

(2)消費需求結構。本文選取農村居民家庭恩格爾系數來衡量基本需求系數η,數據來源于各省份統計年鑒,并進而得到農村居民家庭的消費需求結構H。本文的消費需求結構為非基本消費與基本消費的比值H=D2/D1=(1-η)/η,因此,基本需求系數η越低,需求結構H越高。

(3)物質資本K。數據來源于中國人力資本與勞動經濟研究中心,采用由經合組織、美國勞工統計局和澳大利亞統計局提出的最新方法測算得到[35]。

(4)對外開放度。用進出口總額占地區GDP的比重表示,數據來源于EPS數據平臺。

(5)政府支出規模。用一般預算支出占地區GDP的比重來衡量,數據來源于EPS數據平臺。

(6)稅收。用政府稅收占地區GDP的比重來衡量,數據來源于EPS數據平臺。

表2(下頁)為本文主要變量的定義性描述與統計特性。

(二)基準模型設定與估計結果

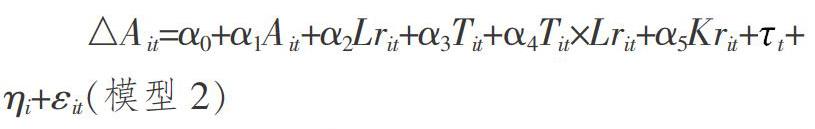

基于Barro和Salai的增長回歸模型經典范式[36],并融合本文的理論建模結果,本文以t-1期到t期實際產出的增長率作為被解釋變量,以生產率參數、“脫實向虛”作為解釋變量,并加入二者的交互項以及其他控制變量,建立基準模型如下:

其中:i表示省份,t表示年份。yi,t是省份i在時期t的實際產出,logyi,t-logyi,t-1是t-1期到t期實際產出的增長率,logyi,t-1是初始實際產出的對數;logAit、logTit是本文重點考察的生產率參數與“脫實向虛”變量,以對數形式進入回歸方程;logTit×logAit是交互項,交互項體現的思想為:“脫實向虛”影響當期的生產率參數,進而影響供給側的經濟增長率;t是時間虛擬變量,ηi是地區固定效應,εit表示干擾項。

由于初始的生產率參數會影響后續經濟增長,因而本文采用有助于克服解釋變量內生性問題的GMM方法估計。同時,由于DIF-GMM較易受小樣本偏誤與弱工具變量的影響,本文運用SYS-GMM方法估計增長模型。在有限樣本條件下,兩步系統GMM(Two-step SYS-GMM)估計量的漸近標準誤會嚴重下偏,從而影響統計推斷,本文主要基于一步系統GMM(One-step SYS-GMM)估計結果進行分析。

利用一步系統GMM估計方法,采用逐步添加控制變量的方式對回歸結果進行呈現,相關結果如表3(下頁)所示。

模型(1)、(4)、(7)給出了遵循經典的增長回歸模型,將被解釋變量一階滯后、“脫實向虛”、生產率參數及其交互項作為核心解釋變量并引入一定控制變量后的估計結果。模型(2)、(5)、(8)與模型(3)、(6)、(9)分別給出了逐步對宏觀經濟變量政府支出、宏觀稅負進行控制后的回歸分析結果。可以發現,當逐步加入控制變量時,回歸結果在小范圍內波動,但總體上依然一致。各模型估計結果滿足一階、二階自相關檢驗以及Hansen檢驗。初始產出水平的系數為負且在統計上顯著異于零,表明省際經濟增長存在收斂跡象。

生產率參數的系數顯著為正,分時段回歸估計結果表明現階段生產率對經濟增長的促進作用越來越強。“脫實向虛”的系數顯著為正,表明金融、房地產等行業的適度發展會促進資金的有效融通,從而促進經濟增長。“脫實向虛”與生產率參數的交互項的系數顯著為負,且在1%的水平上顯著,系數值穩定在-0.005至-0.021的范圍內,表明“脫實向虛”與生產率參數的交互作用非常顯著,“脫實向虛”會抑制生產率對經濟增長的促進作用。

此外,就控制變量而言,消費需求結構系數顯著為負,且在經濟增長后期消費需求結構對經濟增長率的抑制作用越來越強。這說明,當需求結構升級后,經濟增長速度會變緩,這與本文的理論和中國實踐發展較為一致。對外開放度系數顯著為正,表明對外開放有助于經濟增長;政府支出系數前期為正、后期為負,表明當達到一定程度后,政府支出的作用逐漸減弱,這與當前中國需求側管理政策失效的實踐一致。稅收規模系數普遍為負,高稅收規模顯然難以促進經濟增長。此外,物質資本總體影響為正,而生產性勞動力系數并不顯著,在本文中僅作為控制變量。

實證結果印證了本文的一個核心觀點:經濟“脫實向虛”本身并不會抑制經濟增長,但經濟“脫實向虛”會通過抑制生產率參數,進而降低生產率參數對經濟增長的促進作用。結合中國的具體現實,金融、房地產等行業的繁榮有助于經濟增長,然而當更多資金進入這兩個行業,沒有為實體經濟服務時,比如資金進入房地產行業,不是立足于消費需求,而是炒房等投機需求時,就會通過生產率參數的傳導對經濟增長產生負面影響。

(三)擴展模型設定與估計結果

基準模型驗證的是“脫實向虛”→生產率參數→經濟增長的總體影響機理。本文進一步認為:生產率參數增長受到抑制的關鍵是當經濟“脫實向虛”時,將引發創新部門的創新性勞動Lr被擠出。為驗證這一邏輯的正確性,建立擴展模型如下①:

其中,生產率參數的增長△Ait以當期與滯后一期生產率參數的差值表示,創新性勞動投入Lr以研究和發展人員全時當量表示。羅默認為,社會總資本是以一定的比例投入研發部門,據此,以社會總資本反映研發部門資本投入Kr。各變量均以對數形式進入回歸方程,為使變量容易識別,不再標注對數符號。鑒于初始生產率參數水平會對后期生產率參數增長產生影響,采用有助于克服解釋變量內生性的GMM方法估計,系統GMM分時段估計結果如表4所示。

模型(10)、(13)、(16)是生產率參數增長的基本模型,一步系統GMM估計結果表明:當期生產率參數、創新性勞動與“脫實向虛”的系數均顯著為正。這說明,當期生產率參數、創新性勞動與“脫實向虛”對生產率參數增長均有顯著的促進作用。“脫實向虛”與創新性勞動的交互項顯著為負,其系數在0.5~1.0的范圍內波動。這表明“脫實向虛”顯著降低了創新性勞動對生產率參數增長的促進作用,驗證了“脫實向虛”通過減少創新性勞動,進而影響生產率參數的邏輯。從分時段估計結果來看,當需求結構顯著升級時(2010—2018),“脫實向虛”通過創新性勞動降低對生產率參數正向作用的影響程度更高。

模型(11)、(14)、(17)是在生產率參數增長的基本模型基礎上引入研發資本水平作為控制變量,采用一步系統GMM的估計結果。模型(12)、(15)、(18)是采用兩步系統SYS-GMM的估計結果。結果表明,當控制研發資本水平時,各關鍵解釋變量的系數在方向與大小上依然符合預期。此外,各模型估計結果滿足一階、二階自相關檢驗以及Hansen檢驗。可以認為,各關鍵變量的估計結果是相當穩健的。上述實證結果反映了本文的一個核心觀點:住房和金融領域的“脫實向虛”會抑制企業家的創新性勞動,降低生產率參數的增長。

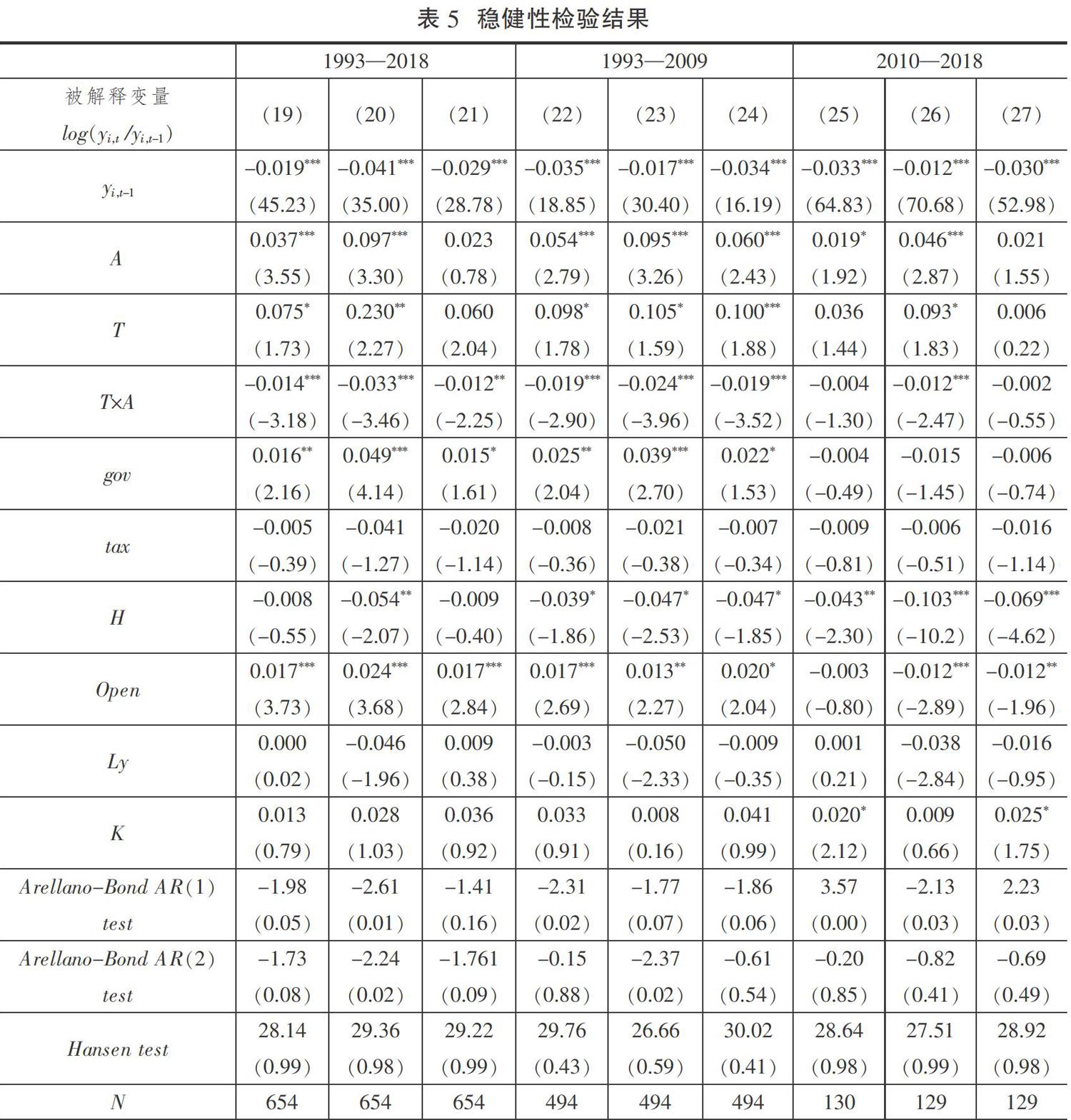

(四)穩健性檢驗

鑒于擴展模型估計結果中已包含穩健性檢驗的內容,這里重點對基準模型進行穩健性檢驗(見表5,下頁)。基準模型考慮的分時段研究,只觀察以農村需求為標尺的需求結構升級對經濟增長的影響,而沒有考慮城市的需求結構對經濟增長的影響。模型(19)、(22)、(25)用城鎮居民家庭恩格爾系數計算的消費需求結構來替代以農村居民家庭恩格爾系數計算的消費需求結構,采取一步系統GMM的估計方法,檢驗實證結果的穩健性。可以發現,各關鍵解釋變量的相關系數在方向與顯著水平上較為一致。

增長回歸模型中實際總產出與實際人均產出均可以表述經濟增長這一概念,常用來交替使用以驗證實證結果的穩健性。模型(20)、(23)、(26)以人均實際產出變量替換實際總產出變量,采取一步系統GMM的估計方法,檢驗實證結果的穩健性。當采用人均實際產出變量時,可以發現各解釋變量的相關系數均稍有增大,但在方向與顯著水平上近乎完全一致。

在有限樣本條件下,雖然一步系統GMM的估計結果要優于兩步系統GMM的估計結果,但是兩步系統GMM可以作為結果穩健性的測試方法。模型(21)、(24)、(27)便是采取兩步系統GMM的方法,對實證結果進行穩健性檢驗。可以發現,一步與兩步系統GMM的估計結果無論是在相關系數方向還是在顯著性上近乎完全一致。這均證明實證部分的估計結果是穩健的。

四、供給側結構性改革的理論邏輯:雙重路徑

這里從經濟學理論角度提煉“脫實向虛”對供給側結構性改革路徑選擇的經濟學意義。當前結構性改革的主流范式以新古典的單部門模型Y=F(L、K、A)為框架,如圖1上端所示的單一路徑。在這一框架下,經濟增長的邏輯為:供給側從勞動力要素驅動為主的AB結構,向資本要素驅動為主的BC結構,進而向全要素生產率驅動為主的CD結構不斷順次升級的過程。

本文納入可能出現負面作用的“脫實向虛”變量 T,解釋性框架為:Y=F(L、K、T、A)。與西方新古典框架的單一路徑相比,本文框架下中國供給側的發展呈現雙重路徑(見圖1):如果實行自由化,放松對T的政府監管,那么經濟增長可能走向CE階段以投機為主的投機性交易勞動偏向型道路;如果加強政府管制,未來經濟增長將可能走向 CD階段的創新性勞動偏向型道路。

在AB階段,經濟增長率極低,社會處于以勞動驅動為主的馬爾薩斯貧困陷阱階段;在BC階段,經濟逐步通過低成本勞動與資本的結合,進入二元經濟階段;經濟進入C點,即劉易斯轉折點。當進入C點時,伴隨著創新部門企業家勞動結構的失衡和調整,經濟階段可能呈現兩種截然不同的走向:一是放松政府監管下的投機性交易勞動偏向型道路。如果按照新古典框架,繼續放松政府監管或自由化,任由企業家根據市場逐利原則進行選擇,那么由于創新性勞動的期望凈收益減少,而投機性交易勞動的期望凈收益增加,企業家主導的資金不會進入創新部門,而是流向投機部門,創新性勞動減少。“劣驅良”的結果是資本驅動向全要素生產率驅動的資源配置結構無法順利升級,那么經濟將進入CE階段的投機性交易勞動偏向型路徑,落入“中等收入陷阱”。二是加強政府監管下的創新性勞動偏向型道路。如果正確發揮政府作用,加強投機性交易勞動的制度約束和科學實施部門間結構平衡,使得投機性交易勞動產生的套利性活動成本較高或者創新性勞動向投機性交易勞動轉換的門檻提高,“脫實向虛”下的結構性失衡將得到矯正,那么經濟將進入CD階段,即沿著新古典全要素生產率驅動階段,實現從K向A的升級。

西方放松政府監管的道路不適合中國。如果模仿西方進行管制放松,將可能出現泡沫破裂,從而帶來巨大的社會震蕩。比如前文提到的拉美多國結構性改革失敗的重要原因在于,產品市場尚未改革成功就過早進行資本市場改革,以致資本價值過高,影響了實體經濟的發展。在住房價格不斷增長和金融風險增大的背景下,中央明確了抑制資產泡沫和“防風險”的政策基調,并將經濟高杠桿等問題作為宏觀調控的重點,這是良好的信號。現階段,供給側結構性改革絕不能簡單放松政府的作用,而應在科學與系統理清供給側結構性改革影響機理的基礎上正確發揮市場與政府的不同作用。在本文框架下,供給側結構性改革的政策導向是圍繞“脫實向虛”引致的企業家創新性勞動減少的結構性失衡問題,明確政府與市場的作用邊界,形成“有堵有放”的實施方案:一方面,針對中國供給側出現的新情況,即Y=F(L、K、T、A),通過政府之手,堵住投機性交易勞動可能帶來的弊端。通過去杠桿等方式,大幅降低投機性交易勞動的收益率,提高創新性勞動向投機性交易勞動轉化的門檻,并通過構建融合創新、產品、住房、金融、外貿、外匯、制度等多部門系統支撐的現代化經濟體系,將投機性交易勞動突出的領域進行全面監管、整體控制與系統抑制;另一方面,針對供給側恢復正常后的Y=F(L、K、A),通過市場之手釋放與激活創新性勞動,推動全要素生產率的提升。

五、結論與政策建議

本文以多部門新熊彼特增長模型為基礎,納入需求結構升級、企業家勞動異質、經濟增長導向三大假設,從理論與實證角度系統論證現階段“脫實向虛”對經濟增長的影響機理,并提出中國供給側結構性改革的路徑。本文的主要發現是:第一,與西方滯脹等經濟危機的表征和周期性特征不同,實體經濟回報遞減下資源配置結構性扭曲的主要原因是:需求結構升級后投機性交易勞動收益高于創新性勞動收益的市場選擇。具體機理為:“脫實向虛”引發企業家投機性交易勞動對創新性勞動進行擠出,創新性勞動減少→中間產品部門的生產率參數受阻→最終產品部門的產出下降,經濟增長率下降。第二,西方供給學派中的減稅等措施不是中國供給側結構性改革的政策方向,中國供給側結構性改革不能單純仿效西方進行金融等領域的管制放松和自由化,而應以產品部門為核心進行配套改革。第三,不能將供給側結構性改革的科學要義簡單按照多元結構進行泛化,而應明確現階段結構問題的牛鼻子是“脫實向虛”中創新部門企業家勞動結構失衡,因此,只有優先解決“脫實向虛”引發的創新性勞動減少,才能推動產品市場的價值恢復。

從本文的分析來看,在供給側結構性失衡凸顯且制度不完善的雙重條件下,減稅、放松監管和自由化不僅不能解決“脫實向虛”中企業家勞動結構的配置失衡問題,而且會加劇企業家市場化選擇后的“劣驅良”趨勢。面對“脫實向虛”引發的供給側結構性失衡,中國應堅定地把經濟發展的重點放在以產品市場為主體的實體經濟上,明確政府與市場的作用邊界。具體而言,應從如下方面著手:

第一,科學發揮政府之手的作用,控制與打壓套利型企業家。一方面,提高套利或投機等投機性交易勞動的成本,使得套利的收益要顯著低于創新或實體經濟發展的收益,從法制、政策、監管等多方面建立對套利或投機的打壓和懲處力度;另一方面,要調整和引導企業家的預期,形成有利于社會的預期管理體系。綜合運用多元方式擴大宣傳,強調中央和地方對打壓套利投機的決心和持續力度,使得企業家的預期能夠向實體經濟發展傾斜。此外,要提高創新性勞動向投機性交易勞動轉向的門檻,保障對市場注入的資金進入實體經濟。要建立資金流向的監控機制和使用督查機制,建立銀行、企業與地方政府的多元聯動機制,對以各種形式將抗疫資金、消費信貸資金、經濟啟動資金等用于炒房、炒匯、炒股等方面的投機套利行為進行監管,將對此的監管考核納入銀保監會、證監會、地方政府的績效考核機制。

第二,科學發揮市場之手的作用,充分調動創新型企業家的研發創新活動積極性,釋放創新性勞動的活力。切實加強產權司法保護,堅持平等、全面、依法保護企業家合法權益,切實糾正涉產權冤錯案件,為非公有制經濟健康發展提供有力的司法服務和保障,為企業家創新創業營造良好的市場環境。

第三,構建現代化經濟體系,實現商品、金融、住房、外匯、貿易、勞動力、制度等多部門的配合與聯動。對套利型企業家的打壓和對創新型企業家的支持亟須多部門配套形成現代化經濟體系。在金融、外匯、住房、土地等容易產生套利投機活動的領域建立投機行為的風險監控與預警機制,建立考察投機行為的指標體系或“晴雨表”,根據指標進行提前預警。研究制定與鼓勵創新型企業家相配套的勞動力、商品、制度等方面的建設方案。

參考文獻

[1]白重恩,張瓊.中國的資本回報率及其影響因素分析[J].世界經濟,2014(10):3-30.

[2]胡鞍鋼,周紹杰,任皓.供給側結構性改革——適應和引領中國經濟新常態[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2016(2):17-22.

[3]周密,張偉靜.國外結構性改革研究新進展及其啟示[J].經濟學動態,2018(5):129-143.

[4]BHATTACHARYA R. Pace, sequencing and credibility of structural reforms[J]. World Development, 1997, 25(7): 1045-1061.

[5]楊盼盼.G20結構性改革的進展與評述[J].國際經濟評論,2016(5):48-67.

[6]JOHN W. The political economy of policy reform[J]. Institute for International Economics, 1994, 73(3): 92-95.

[7]DUVAL R, ELMESKOV J. The effects of EMU on structural reform in labour and product[Z]. Social Science Electronic Publishing, 2005.

[8]AGHION P, BLANCHARD O, BURGESS R.The behaviour of state firms in eastern Europe, pre-privatisation[J]. European Economic Review, 1994, 38(6): 1327-1349.

[9]?魪GERT, BALAZS, GAL P. The quantification of structural reforms in OECD countries: A new framework[Z]. Social Science Electronic Publishing, 2017.

[10]SPILIMBERGO A, CHE N. Structural reforms and regional convergence[Z]. IMF Woring Paper, 2012, 12/106.

[11]CLAEYS P, DREGER C, MORENO R, et al. The European dimension in the national reform programmes and the stability and convergence programmes[Z]. Economic Governance Working Paper, 2013, PE/497/724.

[12]BRANDT C. Laboring toward equality: nafta's effects and cafta's wisdom[J]. Journal of Public Law & Policy, 2005, 27(1): 77-114.

[13]GREENAWAY D, MORRISSEY O. Structural adjustment and liberalisation in developing countries: what lessons have we learned?[J]. Kyklos, 1993, 46(2): 241-261.

[14]SAIA A, ANDREWS D, ALBRIZIO S. Productivity spillovers from the global frontier and public policy: industry-level evidence[Z]. OECD Economicss Department Working Paper, 2015, No.1238.

[15]LEVINE R. Reform follows function[J].Health Affairs, 2005, 24(5): 1370-1371.

[16]ESTEVADEORDAL A. TAYLOR A, Is the Washington Consensus dead? growth, openness, and the great liberalization, 1970s-2000s[J]. Review of Economics & Statistics, 2013, 95(5): 1669-1690.

[17]FERNANDES A, PAUNOV C, Foreign direct investment in services and manufacturing productivity: evidence for Chile[J]. Journal Of Development Economics, 2011, 97(2):305-321.

[18]AGHION P, BACCHETTA P, RANCIERE R, et al. Exchange rate volatility and productivity growth: the role of financial development[J]. Journal of Monetary Economics, 2009, 56(4):494-513.

[19]DABLA-NORRIS E, DENG Y, IVSNOVA A, et al. Inclusion financiera: unenfoquecentradoen America latina[J]. Boletín Del CEMLA, 2015, 61(4):244-281.

[20]ADAMOPOULOS T, RESTUCCIA D. The size distribution of farms and international productivity differences[Z]. Manuscript, 2011.

[21]BASSANINI A, DUVAl R. Unemployment, institutions, and reform complementarities: re-assessing the aggregate evidence for OECD countries[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2009, 25(1): 40-59.

[22]HENREKSO M, JOHANSSON D, STENKULA M. Taxation, labor market policy and high-impact entrepreneurship[J]. Journal of Industry Competition & Trade, 2010, 10(3/4):275-296.

[23]ACEMOGLU D, JOHNSON S, ROBINSON J. The rise of Europe: atlantic trade, institutional change, and economic growth[J]. The American Economic Review, 2005, 95(3): 546-579.

[24]周密,盛玉雪.互聯網時代供給側結構性改革的主導性動力:工業化傳統思路的局限[J].中國工業經濟,2018(4):39-58.

[25]ZOU H F. The spirit of capitalism and long-run growth[J]. European Journal of Political Economy, 1994, 10(2): 279-293.

[26]嚴成樑.社會資本、創新與長期經濟增長[J].經濟研究,2012(11):48-60.

[27]周密,朱俊豐,郭佳宏.供給側結構性改革的實施條件與動力機制研究[J].管理世界,2018(3):11-26.

[28]HOWITT P, MAYER-FOULKES D. R&D, implementation, and stagnation: a schumpeterian theory of convergence clubs[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2005, 37(1): 147-177.

[29]AGHION P, HOWITT P. A model of growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992, 60(2): 323-351.

[30]嚴成樑,龔六堂.熊彼特增長理論:一個文獻綜述[J].經濟學(季刊),2009(3):1163-1196.

[31]威廉·鮑莫爾.企業家精神[M].孫智君,譯.武漢:武漢大學出版社,2010.

[32]李世剛,尹恒.尋租導致的人才誤配置的社會成本有多大?[J].經濟研究,2014(7):56-66.

[33]劉飛.“脫實向虛”風險防范與抑制資產泡沫[J].改革,2017(10):42-44.

[34]KANG D, DALL S. An examination of the role of local and distant knowledge spillovers on the US regional knowledge creation[J]. International Regional Science Review, 2016, 39(4): 355-385.

[35]HOLZ C A,? SUN Y. Physical capital estimates for China's provinces,1952-2015 and beyond[Z]. Social Science Electronic Publishing, 2017.

[36]BARRO R, SALAI X. Economic Growth[M].New York: McGraw-Hill, 1995.

Speculative Economy, Entrepreneurial Labor Heterogeneous and Supply-side Structural Reform

ZHOU Mi? GUO Jia-hong? ZHU Jun-feng

Abstract: Based on the labor theory of value and the multi-sector Schumpeter growth theory,with comprehensive application of panel data for 1993-2018 years, this paper presents three hypotheses including demand structure upgrade, entrepreneurial labor heterogeneous and economic growth leading and builds a new Schumpeter growth model to explain the mechanism of economic growth affected by "the more speculative economy" and obtain the path of supply-side structural reform. This paper proposed that: the mechanism of economic growth affected by "the more speculative economy" is that "the more speculative economy" decrease the innovative labor, in addition, the total factor productivity is blocked and the supply side economic growth rate drops. The path upgrading from capital to total factor productivity may be replaced by the path evolving from capital to speculation and the supply-side structural imbalance of "bad driving the good" may appear. Only by giving priority to solving the imbalance of the labor structure of entrepreneurs in the innovation sector caused by "the more speculative economy", can we return to the normal resource allocation order within the product sector. The policy content of reform is not the deregulation or liberalization as in the west but focusing on the difference of the role between the government and market. The government needs to build a modern economic system and put transaction labor in the cage, the market needs to optimize the allocation of resources and release the vitality of innovative labor.

Key words: supply-side structural reform; speculative economy; economic growth

基金項目:天津市哲學社會科學規劃重點委托項目“后疫情時代天津的經濟抗風險和修復能力研究”(TJZK20-02);國家社會科學基金后期資助項目“供給側結構性改革問題研究”(20FJLB012)。

作者簡介:周密,南開大學中國城市與區域經濟研究中心主任,教授、博士生導師;郭佳宏,北京大學城市與環境學院博士研究生;朱俊豐,中國工商銀行博士后。