IL-32聯合終末期肝病模型對HBV相關慢加急性肝衰竭患者預后的預測價值

顧 靜, 王 艷, 孫 蔚, 趙衛峰, 甘建和

蘇州大學附屬第一醫院 感染科, 江蘇 蘇州 215006

慢加急性肝衰竭(ACLF)是由多種病因導致的肝細胞大量壞死造成的急性肝功能失代償,以黃疸、凝血功能障礙、腹水、肝性腦病為主要表現的臨床癥候群[1]。在我國,HBV感染是ACLF的主要病因[2]。ACLF病情進展迅速,預后極差,肝移植是目前唯一確切有效的措施[3]。早期發現常規內科治療可能無法恢復的患者對臨床決策至關重要,這些患者應盡快列入肝移植等待隊列,因為許多患者在等待肝移植的過程中死于疾病進展[4]。因此,HBV-ACLF患者精準的預后評估具有重要意義。終末期肝病模型(MELD)評分是臨床應用最為廣泛的評估肝病預后的評分,但也存在許多不足之處,亟需篩選出更為準確的無創性生物學指標來提高MELD評分在HBV-ACLF患者預后中的預測價值[5]。大量研究[6]證實,ACLF患者體內存在過度炎癥反應,表現為患者血清中促炎細胞因子水平的升高和免疫細胞活化標志物表達的上調。IL-32作為一種新型的促炎細胞因子,在病毒感染性疾病中發揮了重要作用,如禽流感、艾滋病、乙型肝炎、丙型肝炎和人乳頭狀瘤病毒[7]。研究[8]表明,HBV感染后,IL-32一方面促進TNFα、IL-1β、IL-6、IL-8的釋放形成細胞因子網絡造成肝細胞免疫損傷,另一方面誘導肝細胞凋亡加劇肝細胞壞死。因此本研究探討IL-32聯合MELD評分對HBV-ACLF預后的預測作用,以期為早期準確評估HBV-ACLF預后提供更為充分的理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象 收集2015年1月—2018年12月在本院住院治療的92例HBV-ACLF患者的臨床資料。HBV-ACLF的診斷符合《肝衰竭診療指南(2018版)》[2]。排除標準:(1)年齡<18歲;(2)HBV以外其他病因所致的肝衰竭,如自身免疫性、酒精性、藥物性、遺傳代謝性及其他不明原因;(3)有肝臟或其他臟器惡性腫瘤患者;(4)妊娠期女性;(5)住院時間短于48 h;(6)入院前6個月使用免疫抑制劑治療者。HBV-ACLF患者經過為期3個月的隨訪,根據預后分為存活組(n=40)和死亡組(n=52),其中死亡組包括住院期間病情無好轉死亡、病情惡化自動出院放棄醫學治療及轉為肝移植者。

1.2 研究方法 收集患者入院時的基線資料,包括年齡、性別、合并基礎疾病;入院24 h內的實驗室指標:WBC、PLT、紅細胞比積(HCT)、TBil、ALT、AST、Alb、SCr、PT、INR、HBV DNA等。所有患者入院第2天清晨空腹留取血標本,-4 ℃低溫離心機下2000 r/min離心10 min,收集血清立即儲存于-70 ℃冰箱,用作IL-32檢測。記錄HBV-ACLF患者住院期間發生的并發癥情況。MELD評分=9.6×ln[SCr(mg/dl)]+3.8×ln[TBil(mg/dl)]+11.2×ln(INR)+6.4×病因(病因:膽汁性或酒精性0,其他1)[9]。

1.3 儀器與方法 全自動定量酶標儀(日本Macro-plat公司)、臺式低溫高速離心機(瑞典Electrolux公司)、醫用低溫冰箱(SANYO公司)。IL-32 ELISA檢測試劑盒(Biolegend公司)、去離子水、洗滌液等。所有受試者血清標本檢測前提前取出置于室溫下復融。根據試劑盒說明書配置相應濃度的試劑,嚴格按照說明書實驗步驟進行檢測。

1.4 倫理學審查 本研究經蘇州大學附屬第一醫院倫理委員會審批,批號:(2020)倫研批第159號,所有患者均簽署知情同意書。

2 結果

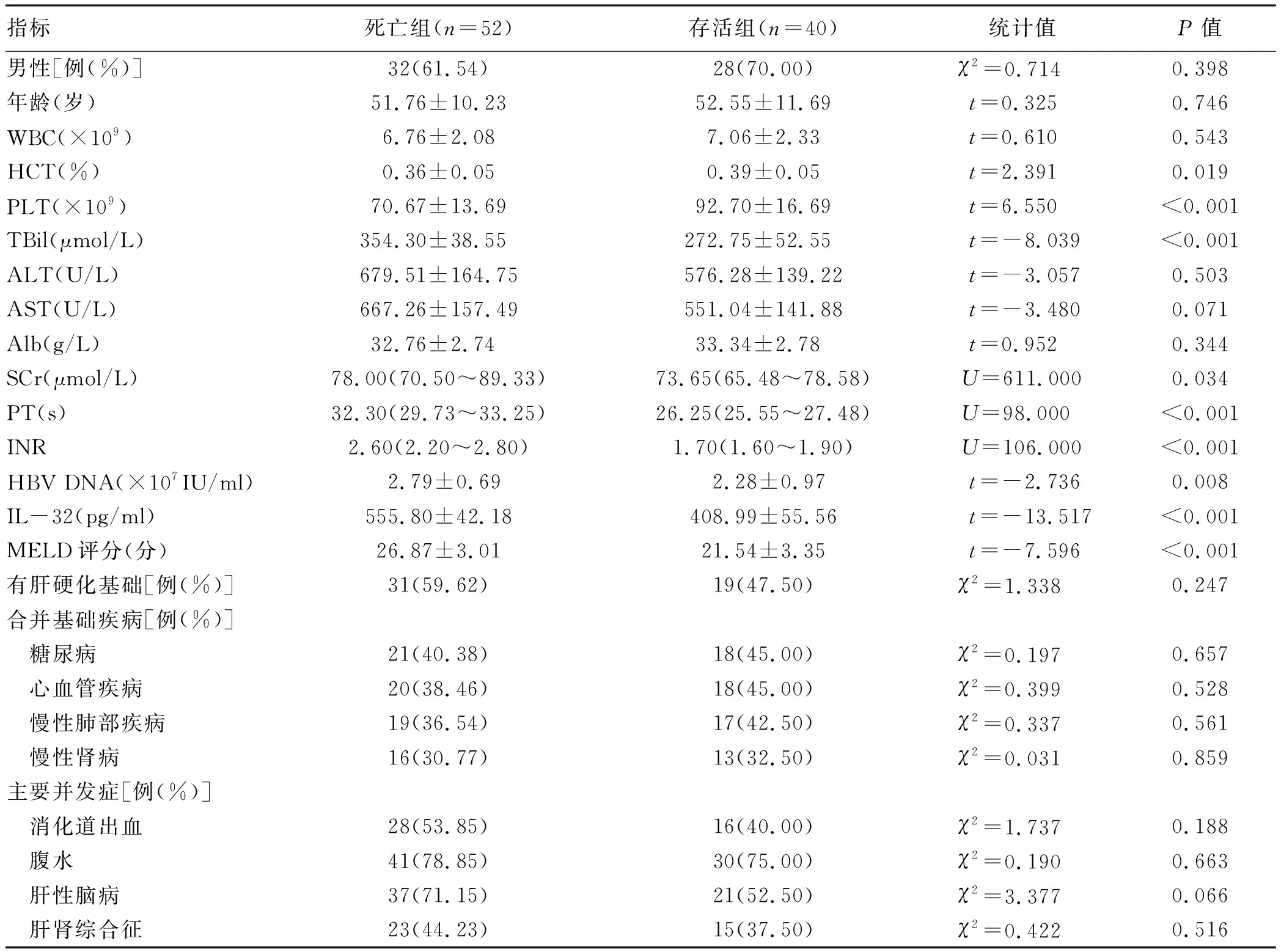

2.1 一般資料 死亡組52例患者中男32例,女20例,平均年齡(51.76±10.23)歲;存活組男28例,女12例,平均年齡(52.55±11.69)歲。兩組間HCT、PLT、TBil、SCr、PT、INR、HBV DNA、IL-32、MELD評分比較差異均有統計學意義(P值均<0.05)(表1)。

表1 兩組患者一般資料比較

2.2 相關性分析 結果顯示,IL-32與TBil(r=0.952,P<0.001)、MELD評分(r=0.850,P<0.001)均呈顯著正相關(圖1、2)。

圖1 IL-32與TBil相關性分析

2.3 HBV-ACLF患者預后相關的危險因素 單因素分析結果顯示,HCT、PLT、TBil、PT、INR、HBV DNA、IL-32、MELD評分與患者預后相關(P值均<0.05);對單因素分析有意義的變量進行多因素logistic回歸分析發現,IL-32和MELD評分是HBV-ACLF患者死亡的獨立危險因素(P值均<0.05)(表2)。

表2 HBV-ACLF患者預后相關因素分析

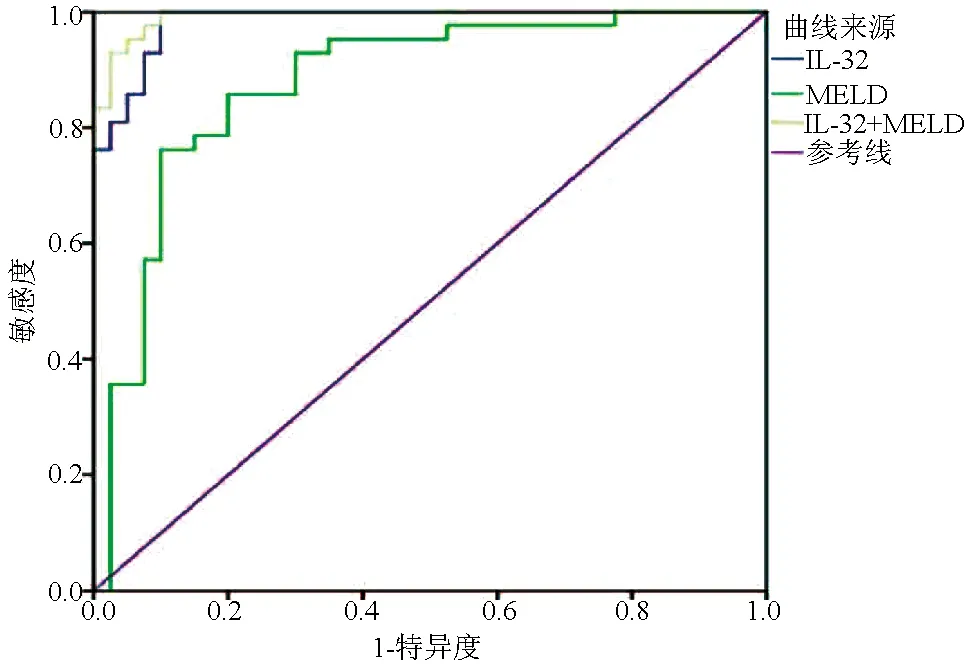

2.4 IL-32對HBV-ACLF預后的預測價值 ROC曲線結果顯示,IL-32聯合MELD評分(AUC=0.992,95%CI:0.981~1.000)的AUC高于IL-32(AUC=0.984,95%CI:0.964~1.000)和MELD評分(AUC=0.877, 95%CI:0.798~0.956),差異均具有統計學意義(Z值分別為2.265、3.182,P值均<0.05),說明IL-32聯合MELD評分對HBV-ACLF患者預后的預測價值最高 (圖3)。

圖2 IL-32與MELD評分相關性分析

圖3 IL-32、MELD評分、IL-32聯合MELD評分的ROC曲線

3 討論

病原相關分子模式和損失相關分子模式可啟動先天性免疫系統,抵抗外來病原微生物的入侵,然而宿主過度的炎癥反應可導致組織損傷、器官功能障礙等[10]。免疫系統過度激活引起的系統性炎癥反應是HBV-ACLF發生發展的標志[11]。CANONIC大隊列研究[12]顯示,細胞因子風暴在系統性炎癥反應中發揮重要作用。研究[13]發現,ACLF患者的WBC、C反應蛋白、IL-6、IL-1、IL-8水平顯著高于非ACLF患者,且隨著病情的嚴重程度而升高。因此,細胞因子的檢測對于ACLF療效及預后評估具有重要意義。

IL-32是一種新型的促炎細胞因子,參與了多種疾病的發生發展,如糖尿病、非酒精性脂肪肝、類風濕性關節炎、冠心病、系統性硬化、肺動脈高壓、結核等[14-18]。它主要表達于自然殺傷細胞(NK細胞)、T淋巴細胞、上皮細胞和單核細胞中,可以活化核轉錄因子(NF-κB)、p38絲裂原活化蛋白(p38MAPK)信號通路,誘導TNFα、IL-1β、IL-8、IL-6的釋放從而放大炎癥級聯反應[7,19]。Tian等[20]發現CHB患者外周血IL-32、IL-1、IFNγ水平均高于健康志愿者。Xu等[8]研究證實,IL-32的表達水平與CHB患者的肝臟炎癥活動和纖維化程度相關。Zou等[19]研究顯示,HBV-ACLF患者IL-32的表達水平與病情嚴重程度呈正相關,并且發現NK細胞配體B7-H6與自然細胞毒受體NKP30相互作用可以上調IL-32的表達,加劇了HBV所致的肝損傷。本研究共入組了92例HBV-ACLF患者,死亡組的IL-32水平明顯高于存活組,與Zou等研究結果相一致。

2019 亞太肝病學會發布的慢加急性肝衰竭共識建議[1]推薦ACLF患者預后評估應貫穿診療全程,強調早期預后評估的重要性,對于常規內科治療無望的患者推薦早期選擇肝移植治療,以便降低膿毒癥和多器官功能衰竭的發生率。眾所周知,TBil是反映肝衰竭嚴重程度的重要指標之一,且與短期病死率顯著相關[21]。Malinchoc和Kamath等于2000年建立MELD評分,由于其客觀性、連續性、簡便性等優點,是目前應用最廣泛的評估終末期肝病預后的模型之一[7]。本研究中,相關性分析顯示IL-32與TBil、MELD評分呈顯著正相關,二元logistic回歸分析發現,IL-32和MELD評分是HBV-ACLF患者死亡的獨立危險因素。ROC曲線分析顯示,IL-32聯合MELD評分對HBV-ACLF患者預后的預測價值最高(AUC=0.992),優于IL-32(AUC=0.984)和MELD評分(AUC=0.877),說明IL-32聯合MELD評分用于評估HBV-ACLF患者預后具有良好的臨床價值。眾多學者對細胞因子在ACLF患者預后中的預測價值進行了探討,如張鴻等[22]發現IL-8預測HBV-ACLF患者60 d病死率的AUC為0.817;汪靜等[23]研究結果顯示,IL-26對預測HBV-ACLF患者90 d病死率的AUC為0.846;Fischer等[24]也進行了類似的研究,表明IL-6預測ACLF患者90 d病死率的AUC為0.779。將來,聯合多種無創性指標來構建更為實用準確的聯合評估模型將是研究的熱點之一。

綜上所述,IL-32可作為HBV-ACLF患者死亡的獨立危險因素;與MELD評分相比,IL-32聯合MELD評分具有更高的死亡預測能力。然而本研究也存在一些不足之處,如樣本例數較少,隨訪時間過短,且為單中心研究。未來將進一步開展前瞻性、多中心、大樣本的研究來進一步闡明IL-32在HBV-ACLF發病機制中的意義及臨床應用價值。

利益沖突聲明:本研究不存在研究者、倫理委員會成員、受試者監護人以及與公開研究成果有關的利益沖突,特此聲明。

作者貢獻申明:顧靜負責課題設計,資料分析,撰寫論文;王艷、孫蔚參與收集數據,修改論文;趙衛峰、甘建和負責擬定寫作思路,指導撰寫文章并最后定稿。