美國華人爭取公立教育平權第一案:泰普訴赫爾利案之背景、過程與意義

謝佳璐 商麗浩

(浙江大學 教育學院,浙江 杭州 310028)

一、引言:被忽視的華人教育平權努力

長期以來,美國華人平權斗爭未能得到學術界的足夠重視。包括華人在內的亞裔美國人被賦予了“順從”“缺乏斗爭精神”的刻板印象——與黑人和墨西哥裔相比,華人很少通過激進的政治策略或其他對抗行為來表達不滿;[1]他們不能欣賞、理解和參與現代民主,他們不關心政治,只專注于提升自己,[2]所以盡管有良好的社會表現和經濟地位,但是由于缺乏政治參與精神,亞裔一直被排斥在主流社會之外。[3]

1885年發生在舊金山的一起華人教育平權訴訟案——泰普訴赫爾利案(Tape v. Hurley)(簡稱“泰普案”)正是對這一刻板印象的有力駁斥。8歲女孩瑪米·泰普(Mamie Tape)因其華裔身份被白人公立小學春谷學校(Spring Valley School)校長拒絕接收。為此,瑪米的父親約瑟夫·泰普(Joseph Tape)將校長赫爾利告上法庭,加州法院經審理后判決泰普獲得勝訴。

百余年前美國華人爭取教育公平的努力今天仍有借鑒意義。1882年《排華法案》對華人社會的影響是多方面的,在美華人受制于種種排斥性條款而無法順利融入美國主流社會,尤其在被視為社會融合的公共教育領域更是如此。舊金山作為早期華人最集中的地區,華人兒童的公共教育需求最為迫切,其追求教育公平的歷史也最具代表性。

國內學界對于美國少數族裔教育平權案例的關注仍然聚焦在普萊西案(Plessy v.Ferguson)、布朗案(Brown v.Board of Education of Topek)等黑人教育判例中,對華人教育訴訟的關注十分有限。僅有艾明如的譯著[4]和李永的專著[5]注意到泰普案。前者以泰普家的發展為主線,泰普案作為大女兒瑪米入學故事中的一段經歷被描述,但主要聚焦于此案對泰普家的影響;后者則注重舊金山華人教育的長時段考察,泰普案作為華人抗爭的一個環節被提及。

據筆者目力所及,這是美國反華浪潮下第一起華人教育平權勝訴案件。學者維克托·勞(Victor Low)認為,在華人向教育委員長達14年的請愿無果后,泰普案是華人教育平等斗爭發起法律行動的轉折點。[6]馬丁內斯·科拉(Martinez-Cola M.)指出,泰普案是華人教育平權歷史上的第一件訴訟案。[7]美國學界對此案的關注從20世紀90年代開始,泰普案往往被置于美國少數族裔平權歷程中進行考察。有學者將此案視作華人對歧視政策的反抗,試圖糾正人們對華人社區消極被動的刻板印象;[8]有學者聚焦于唐人街兒童的成長,認為此案是華裔先驅者奮斗的力證;[9]還有學者將此案置于整個移民群體中考察,審慎地認為此案的影響力僅局限于亞裔群體。[10]已有研究大多局限于白人視角,泰普案被視作美國實現種族平等歷程中的一個片段,忽略了泰普案本身的獨特性與華裔平權抗爭的復雜性。

將泰普案置于當時的歷史情境中,其勝訴頗具獨特之處:泰普案是在反華浪潮正盛且華人抗爭屢屢受挫的形勢下取得的訴訟勝利。在訴訟中,泰普面對的是赫爾利所代表的舊金山教育委員會(San Francisco School Board)。一方是文化水平不高、社會地位低下的華商,另一方是由精英組成、握有公共教育大權的官方機構。在這樣力量懸殊的博弈中,泰普的勝訴顯得十分突兀,那么,泰普緣何能夠“以弱勝強”?泰普一家的中產階級身份對于此次訴訟有怎樣的影響?這場勝訴對于美國華人教育平權斗爭來說又意味著什么?

本文試圖在分析訴訟書、法官判決意見、舊金山教育委員會報告、加州法律檔案、美國人口統計資料及當地報紙關于此案的報道等一手史料的基礎上,較為完整地呈現泰普案的上訴、審理全過程,結合舊金山教育法的變化和教育委員會的行動,詳述案件后續的發展走向及其對舊金山華人兒童教育的影響。將泰普案置于美國種族歷史的框架下,運用華人平權在少數族裔平權斗爭中的比較視角來重新審視這一案件的價值。

二、困境:反華陰影下舊金山華人公立教育平權之艱

1868年,中美兩國政府簽訂《蒲安臣條約》(The Burlingame Treaty),條約規定“兩國政府尊重移民自由”,[11]提供了華工赴美的法律保障,為華工移民美國敞開了大門。至1880年,舊金山16歲以下的華人兒童已有近1500人,其中512名出生在加州,比1860年增長了18.7倍(詳見表1)。[12]

表1 舊金山華人16歲以下兒童人數和出生地(1860—1920)

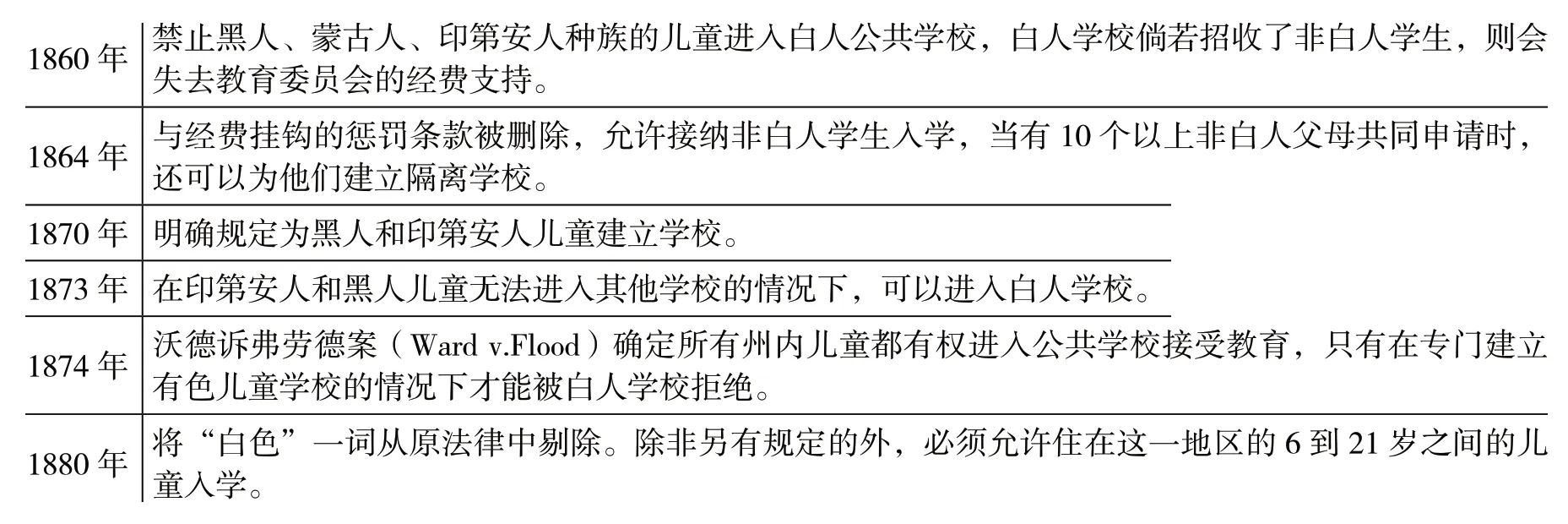

華人向來有重視教育的傳統,隨著華人兒童人數的不斷增長,教育日益成為華人社區中備受關注的話題。然而,自19世紀60年代以來,排華勢力的日益高漲對華人兒童的教育產生了直接的負面影響。加州立法機構出臺法規將華人兒童排斥在公立學校之外。1860年,加州開始對非白人兒童實行明確的學校隔離制度,立法機關修改了現行學校法規來嚴防隸屬于“黑人、蒙古人、印第安人”種族的兒童進入白人公共學校。規定教育部門負責人有權將隔離法律實行與教育經費撥付相掛鉤,白人學校倘若招收了非白人學生,則會失去教育委員會的經費支持,以此來推行隔離政策。1864年,加州學校教育法規廢除了“白人學校若接受非白人子女,將對其進行處罰”的法規,允許接納非白人學生入學,當有10個以上非白人父母共同申請時,還可以為他們建立隔離學校。到了19世紀80年代,受到黑人等少數族裔教育平權訴訟判例的影響,加州立法中開始出現個別教育平等的條款(詳見表2)。但由于反華浪潮的盛行,華人兒童仍極少從中受益,華人教育平權的努力更是舉步維艱。

表2 加州有關少數族裔入學的規定(1860—1880)

盡管舊金山兒童進入學校的人數逐年上漲,但主要以家境良好的華商子女為主,他們即便無法進入公立學校讀書,也會被經濟狀況良好的父母送入私立學校或教會學校學習。然而,對于清貧的華工子女來說,受到教育歧視的影響則更為明顯。根據美國人口普查局的統計,仍有許多華人兒童從事園丁、裁縫、鞋匠、洗衣工等苦力勞動。[13]

在泰普將華人的教育平權要求正式訴諸法庭之前,華人社區也曾以聯名請愿、寫信等方式進行過抗爭,但大部分努力都以失敗告終。1859年2月,華人社區領導人向舊金山教育委員會提出“建立一所華人學校”的要求,委員會以經費不足為由拒絕了這一申請。同年8月,30名華人父母再次提出建立小學的請求,斯皮爾牧師(William Speer)同意捐贈出他教堂里的一個房間作為教學場所,華人學校終于得以成立。這所簡陋學校的唯一開支是支付教師蘭多特(Benoni Lanctot)每月75元的薪資。但僅維持了四個月之后,就被教育委員會以資金不足為由關閉了。[14]

華商在教育平權斗爭中扮演了重要角色。1877年2月12日,舊金山雙語報紙《中國紀錄》的英文版面(Chinese Record English-language version)刊登了一篇報道,指出:“中國納稅人每年為公共教育提供數千美元的支持,但由于種族偏見,他們的孩子卻不被允許進入公立學校。”文章還認為:“黑人本來也是被禁止進入公立學校的,但他們挑戰了歧視性的規則,并且贏得了勝利,中國人應該效仿黑人的做法。”[15]這些論調激勵了華人進一步爭取教育平等的努力。8月,30名居住在舊金山的華商向教育委員會提交請愿書,要求為中國兒童開辦一所公立學校。但這一請求被拒絕了。[16]1878年3月,有1300多人簽名的請愿書再次被提交至州議會,請愿書強調:“中國人在舊金山每年支付超過4.2萬美元的人頭稅,因此有權享受公共教育資源。”[17]遺憾的是,這份千人簽名的請愿書仍未得到回應,公立學校的大門依然緊閉。

三、博弈:泰普案的上訴與審理

與大多數居住在唐人街的華人不同,泰普一家居住在白人社區,按照白人中產階級的方式生活。父親約瑟夫·泰普是一名商人,主要從事華人移民代理事務,母親瑪麗·泰普(Mary Tape)則是一名業余攝影師和藝術家。舊金山《晨報》(The Moring Call)記者利蘭·甘博(Leland Gamble)在拜訪泰普一家時曾這樣描述:“屋內擺放著鋼琴、古箏,還安裝了電報機等先進裝置,墻上裝飾著幾幅油畫,處處透露著精致生活的痕跡。家里收藏了許多書籍和唱片,體現出泰普一家良好的藝術品味和生活情趣。全家人用流利且優雅的英語交流。此外還專門聘請了家庭教師來教授孩子們一些技能,如大女兒瑪米就非常精通鋼琴。”[18]

因此,泰普夫婦不愿把女兒送到唐人街貧民窟里的學校接受教育。1884年9月,8歲的瑪米被母親送到舊金山市的春谷學校申請入學。由于瑪米的華人身份,校長赫爾利以教育委員會禁止華人進入公立學校為由,拒絕了她的請求。

瑪米的父親遂向清朝駐舊金山領事館(The Imperial Chinese Consulate in San Francisco)求助。10月4日,傅列秘領事就瑪米入學一事向舊金山督學安德魯·莫爾德(Andrew Moulder)提出抗議:“你拒絕瑪米入學的理由與蒲安臣條約、美國憲法和法律簡直背道而馳!尤其是這個孩子就在當地出生。出于職責,我必須重申我們的要求:請允許你管轄范圍內包括瑪米在內的所有符合規定的華人兒童進入公立學校。”

針對傅領事言辭激烈的這一要求,莫爾德轉而向加州督學威廉·韋洛克(William T. Welcker)尋求幫助。韋洛克回復稱:“我不確定聯邦法院是否有權讓加州承擔華人兒童的教育支出,尤其在法律確認華人是‘對國家有危險的人’的情況下。”[19]這一回復鼓勵了莫爾德,幾天后,他回絕了傅領事的要求,并將此事通報教育委員會成員。委員們強烈反對華人兒童進入公立學校,委員普萊特(Platt)提出:“在這個委員會管轄下的任何一所公立學校,都堅決不允許接收任何一名蒙古(Mongolian)①西方世界普遍用蒙古人(Mongolian)一詞來指代黃種人。兒童。如果任何一名校長或老師違反這一規定,將被立即開除。”[20]委員會以8∶3的投票通過了這一決議,次日,該決議以52號通告(Circular No.52)形式被分發給舊金山市所有公立學校校長。

在抗議失敗后,泰普決定向法院尋求幫助。1884年10月28日,在領事館的資助下,泰普聘請了律師威廉姆·吉布森(William F. Gibson),將校長赫爾利、舊金山督學莫爾德和舊金山教育委員會告上法庭。

律師吉布森從法律和以往判例的角度提出幾點論據:第一,按照加州政府第1667條章程(Political Code,§1667)規定,學校應對所有孩子開放,教育委員會的決定違反了這一章程。第二,按照《蒲安臣條約》中“最惠國待遇”,只要其他族裔兒童被允許進入該州的公立學校就讀,中國人的孩子就必須享有同樣的特權。第三,根據憲法第十四條修正案的平等保護條款及沃德訴弗勞德案所確定的原則,一旦一個州建立了學校,就不能因為種族或膚色而剝奪在其管轄范圍內的人上學的權利。[21]

1885年1月9日,舊金山高等法院的大法官詹姆斯·馬奎爾(James G. Maguire)發表了他的意見。首先,憲法第十四條修正案是判決的法理依據。他認為,根據聯邦憲法第十四條修正案的平等保護條款,在美國出生的所有人都天然地擁有憲法所賦予的權利。法律規定了州內所有兒童都應該擁有平等的教育設施,即進入公立學校受教育的權利,以種族為由將中國人排除在公共教育之外,將違反州法律和憲法。其次,華人的納稅者身份也被納入考慮。馬奎爾指出:“稅收應該賦予納稅者受教育的權利,向華人居民征收強制稅以幫助維持我們的學校,但卻禁止他們在這里出生的孩子進入公立學校接受教育,這種做法是有失公允的。”此外,出于對州發展的考慮,馬奎爾認為:“缺少文化是犯罪的根源,州的利益要求學校應免費向所有人開放。”而針對教育委員會的擔心,馬奎爾也作出了回應:“這一決定并不意味著向整個華人貧民窟開放公立學校系統。因為教育委員會有足夠的權力將所有污穢、有傳染疾病或行為不端的兒童拒之門外。”[22]而在此案中,“瑪米是一個干凈健康的孩子,生活在良好的環境中,她向春谷學校提出的申請是正當和合法的。”[23]

1885年3月3日,加州高級法院針對這一上訴正式作出判決。判決意見認為:“根據1880年才通過的加州政府章程第1667條規定——‘除法律另有規定外,所有學校必須向居住在該區的年齡在6至21歲之間的所有兒童開放,但有污穢惡習或患有傳染病的兒童應被排除在外’,由于立法者沒有明確規定排除任何國籍和種族的兒童,也沒有人聲稱原告兒童是惡毒、骯臟或患有傳染性疾病的,所以此案中的原告就享有與任何其他兒童一樣進入公立學校的權利。如果法律是明確的,那么它的后果,即便是邪惡的,也只能通過法律本身的改變來避免,即只能通過立法而不是司法行動來實現。”[24]

盡管馬奎爾大法官將平等保護條款、納稅人身份和州未來的發展等因素納入考量,但從最終頒布的判決書可以看出,此案判決的主要依據仍是1880年修訂的加州政府章程中有關公立學校入學條件的規定。泰普案的判決實際上是遵從了司法邏輯的后果,完全沒有提及華人的合法權利,也未杜絕建立隔離學校的可能,“隔離但平等”的教育歧視仍然存在很大空間。事實上,這一判決邏輯也對該案日后的實際發展產生了重要影響。

四、發酵:泰普案判決的爭議

這一決定對中國移民社區來說是明顯的勝利,但在當地白人眼中卻不啻為一種挑釁,刺激了他們關于種族偏見最敏感的神經。

事實上,白人的反對從聽證會上就開始了。1885年1月10日,當地報紙刊登了泰普案舉行聽證會的報道。教育委員會的一名前成員在此案聽證會上站起來提醒法院:應注意教育委員會之前所頒布的“立即開除任何錄取中國學生入學的學校校長”的規定。馬奎爾的答復十分堅決,他說:“如果發生這種情況,投票決定解雇的委員會成員將被立即判為藐視法庭。”[25]

判決結果一經公布,最先表示反對的是教育官員。當地報紙《晚間公報》(Evening Bulletin)刊登了舊金山教育委員會的觀點:委員會對于瑪米入學本身并無反對意見,他們擔心的是這件事成為華人兒童大量進入公立學校的開端,因而認為建立隔離學校更為合適。[26]加州督學韋洛克則寫信直言大法官馬奎爾做出了一個“不受人歡迎的決定”,原因有三:首先,第十四條修正案針對的是出生在奴隸制下的人,而華人并不在被保護的行列中;其次,韋洛克擔心向華人開放公立學校大門會吸引更多華人來到美國;再次,出于對華人誠信度的懷疑,韋洛克認為瑪米的美國人身份也有作假的可能。[27]

為了阻止瑪米進入春谷小學,委員會開始多方動員。教育委員會先從輿論入手,證明華人兒童并不適合進入公立學校。從泰普提請上訴開始,舊金山監事會特別委員會(the Special Committee of the Board of Supervisors of San Francisco)就針對唐人街華人狀況發布了調查報告。據調查,約有722名兒童住在唐人街,其中大部分出生在美國。盡管如此,特別委員會認為:“這些孩子和其他出生在廣東的中國人一樣基本說中文,與白人甚少接觸,他們在不道德和放蕩的環境中長大。公立學校的華人對這座城市來說將是一場災難。嚴守公立學校的大門,不過是在執行自我保護。”[28]接著,舊金山教育委員會試圖通過繼續上訴來阻止華人進入公立學校。他們將改變判決結果的希望寄托于上級法院,在經過委員會內部投票后,舊金山教育委員會決定將此案上訴至加州最高法院。但他們未能如愿,3月3日,加州最高法院大法官夏普斯坦(John Randolph Sharpstein)決定維持原判。

在更改判決結果的努力失敗后,教育委員會把精力集中在攻克立法機構方面,希望以建立隔離學校的方式來阻止瑪米入學。1885年1月11日,《加州阿爾塔日報》(Daily Alta California)刊登了一則消息:針對泰普案的判決,由加州部分重要教育官員組成的游說機構舉行了第一次會議,其目的是就學校法的修改向州立法機構提出建議。[29]5月4日,莫爾德寫信給加州議會的舊金山代表梅(W. S. May),請求盡快通過“為中國人建立單獨學校”的相關法案。[30]1月23日,判決結果公布僅兩周后,加州議會緊急通過了268號法案,對原有學校法進行了修訂,修訂后的法律增加了“為華人及蒙古人血統的兒童開設隔離學校,隔離學校一旦建立,則不允許這些兒童進入其他學校”的規定。[31]根據這一授權,教育委員會于同年3月宣布將在鮑威爾街附近的唐人街周圍開辦一所華人小學,這是第一所專供中國兒童使用的公立學校。

與教育官員相比,當地居民的反華情緒更為偏激,反對為華人提供任何形式的教育。1886年3月20日,無黨派反華協會(Anti-Chinese Non-Partisan Association)在舊金山大都會寺(Metropolitan Temple in San Francisco)舉行了聲勢浩大的反勞工示威,并一致通過了一份聲明:“高加索人應通過不懈努力將華人清除出去,如果不這樣做,將會影響這座城市四分之三公立學校兒童的福利。因此,教育委員會不應雇傭任何校長、老師或雇員來資助、幫助和鼓勵華人,應把努力用在增強驅逐華人的合法性和預防今后更多移民等方面。”[32]一周后,莫爾德向舊金山市校長們公開了這份聲明,他認為這代表了納稅人的意見。

在教育官員與當地居民的反對聲中,盡管贏得了法庭的判決,瑪米還是未能進入白人公立小學。4月7日,在華人學校開學前夕,瑪米在父母和律師的陪同下再次來到春谷學校,但仍被赫爾利校長以“沒有接種牛痘書面材料、班級人數已超標”等理由拒絕。[33]在泰普一家準備好相關健康證明再次申請入學時,華人初等學校(Chinese Primary School)已正式建好,4月13日,瑪米成為華人初等學校的一名學生。

在第二次被白人小學拒絕后,瑪米的母親十分憤怒,她給《加州阿爾塔日報》寫了一封長信表達自己的強烈不滿:“親愛的先生們:你們嘗試用各種理由把我的女兒趕出公立學校,請你們告訴我,生來是中國人是一種恥辱嗎?難道不是上帝創造了我們所有人?…… 你們認為強迫我的孩子們去一間專門為他們而造的學校是基督徒的行為嗎?…… 如果我想送她去華人學校,我兩年前就送她去了。還需要經歷這么多麻煩嗎?”值得關注的是,她竭力撇清自己一家與中國人除了血統之外的其他聯系:“我孩子的著裝不像其他中國人那樣……從她蹣跚學步開始,她的玩伴就是高加索人……難道是她不夠優秀、不足以與高加索人坐在同一間教室中學習嗎?你們最好自己來看看泰普一家除了外貌特征之外,是否和高加索人一模一樣。你們似乎只要認定一個人是中國人,就把他當作中國人一樣仇視,這對我們一家來說,沒有一點兒公平和正義。”[34]

除了強烈的憤慨之外,這封信所顯現出的泰普一家的矛盾心態值得探討:一方面,借助中國領事館的力量進行訴訟,為華人群體受到了白人社會的歧視而憤憤不平;但另一方面,又堅持認為自己全家已經從生活方式和價值觀念上脫離了華人群體,刻意與華人群體保持距離。由此可以窺見,以泰普一家為代表的中產階級華人在反華浪潮下試圖融入美國社會的尷尬與糾結。

五、審視:華人教育平權勝訴第一案的價值

泰普案是美國華人以訴訟方式爭取教育平權的第一次勝利。盡管由于當時立法機構對華人的偏見,瑪米最終未能進入白人小學讀書,但泰普案的價值不容忽視,這一勝訴在美國華人平權斗爭史冊上留下了濃墨重彩的一筆。

(一)在美國少數族裔平權歷史中占有一席之地

美國華人遭遇了漫長的排斥和抵制,但華人在公立學校遭遇歧視的歷史卻常常被遺忘,美國華人為爭取權利所付出的種種努力也被忽視了。關于教育歧視的討論往往會導致一種錯覺,即只有黑人才會受到“隔離但平等”規定的影響。實際上,這與黑人群體對美國公立學校的頻繁挑戰不無關系。

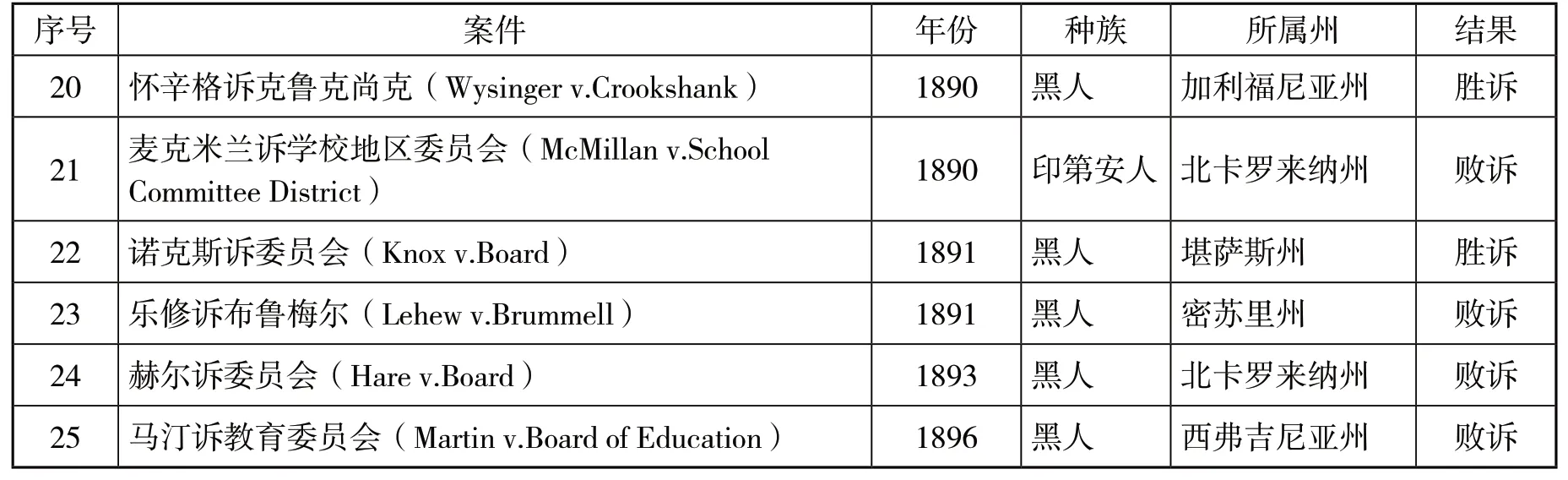

表3 美國反對“隔離但平等”規定的上訴案件(1849—1896)

續表

表3可見,在1849—1896年近半個世紀的時間里,美國少數族裔有關公立學校的訴訟共計25起,其中23起由黑人發起。在黑人發起的訴訟中,僅有9起勝訴,其余14起都未能獲得成功,但黑人對于教育不公的頻繁抗議引發了更多的重視,有力推動了黑人教育平等的進程。1954年,由黑人發起的美國種族歷史上最為重要的案例之一——布朗訴托皮卡教育局案((Brown v.Board of Education)正式廢除了公共學校種族隔離的教育政策。

相比于黑人,其他少數族裔的抗爭寥寥可數,僅有兩起訴訟來自非黑人少數族裔——泰普案和印第安裔發起的麥克米蘭案。在聲勢浩大的黑人教育平權呼聲中,其他少數族裔的聲音過于微弱,以至于常常被人們所遺忘。泰普案的出現打破了這種狀況,第一次在教育平權領域發出了華人的聲音。

(二)改變了華人爭取教育平權的策略

在泰普案發生之前,華人父母曾屢次向行政當局提出修改招生程序的請求,但均以失敗告終,這一案件標志著進入通過訴諸法庭來維權的新時代。中華民族并非一個長于爭訴的民族,但在泰普案的激勵下,此后又接連幾次向地區法院和聯邦最高法院提起訴訟,向“隔離但平等”的教育原則發起挑戰。1902年,舊金山華人醫生王明試圖讓女兒就近進入克萊門特文法(Clement Grammar School)學校,因種族原因遭到拒絕。因此,王明以“隔離學校違反憲法第十四條修正案,是對華人的仇恨”為由將校長科拉汗(Callahan)告上法庭。[35]

隨著華人的南遷,在南方州也開始出現華人教育平權的訴訟案。1925年,密西西比州華商龔倫向密西西比州最高法院提起訴訟,批駁種族分類是“白人至上”的結果,認為華人被錯誤歸入有色人種之列。[36]在密西西比州最高法院拒絕這一要求后,龔倫還將此案訴至聯邦最高法院。1927年,華商馮鐵杰在兒子遭白人公立學校拒絕后,也將訴訟狀遞至密西西比州最高法院,[37]他認為在當地沒有華人公立學校的情況下,根據《蒲安臣條約》的互惠國原則,華人兒童有權進入白人公立學校就讀。[38]

盡管迫于當時的反華形勢,這些努力輸多贏少,但他們仍然矢志不渝地通過報紙輿論、法庭訴訟等方式追求平等,華人爭取教育平權的斗爭從未停止。

(三)明顯改善了舊金山華人兒童入學情況

該案促成1885年華人初等學校復開。與1859年短暫存在的華人小學不同,這所華人學校是加州法律支持下美國第一所持久性華人公立小學。根據學者維克托·勞的研究,在案件發生后的5年間,華人兒童進入公立學校的人數有了明顯增長。到1889年,有122人進入公立學校讀書,相比于5年前的9人,不得不說是個巨大的進步。此外,未入學兒童比重也有顯著下降,5年后未入學兒童占比已降至8.4%(詳見表4)。

表4 舊金山5~17歲華人兒童入學情況(1885—1889)

(四)華人教育平權呈現出階級分化的特點

縱觀20世紀前后華人教育平權抗爭的情況,教育維權主體集中在華商群體中,底層勞工的身影則很少出現。

對于經濟狀況良好的華商階層來說,華人父母利用美國公民權證明其子女進入公立教育系統的合法性。一些中產階級的華人家庭開始搬離唐人街,他們憑借自身的經濟實力和強有力的政治活動能力為子女爭取公立教育的權利。但是在爭取教育平等的過程中,為了獲得白人社會的輿論支持,他們注重強調子女的美國化程度,甚至竭力撇清與中華文化的同質性。

對于依靠出賣勞動力為生的華工階層而言,處境則更為被動。因為他們并不具備離開唐人街謀生的能力,面對來自政府的隔離教育政策與種族歧視,一些普通華人家庭的子女不得不終止學業。以住在唐人街的華人男孩約翰·吉恩(John Jeong)為例,在結束了舊金山遠東學校(the Oriental School)的兩年學習后,他本應轉入吉里街公立學校學習,卻被告知華人子女無法進入該校學習,因而他選擇離開學校,在家自學,并在哥哥的商店里做幫工。

六、結語

中華民族向來有重視教育的傳統,教育也被賦予了社會流動的期待,對于漂泊異鄉、備受歧視的美國華人群體來說更是如此。因此,華人移民往往對下一代的教育寄予了相當高的期望。對于泰普家而言,瑪米被公立學校拒收不僅意味著無法享受優質教育資源,更意味著全家喪失了寶貴的社會上升通道,后者導致的希望幻滅恰是以泰普為代表的華人移民群體難以接受的。

種族隔離的歷史是美國史研究中最為重要的主題之一。泰普案的發生距今已逾百年,在這百余年間,美國華人群體的公共形象經歷了巨大轉變,而教育在其中扮演了不可或缺的角色。然而,種族平等之路仍很漫長。盡管今日的美國社會在種族平等方面取得了一定進步,但對亞裔美國人的歧視性遭遇再次卷土重來——包裹以“種族平衡”和“多樣性”計劃的外衣。2015年的“哈佛大學招生歧視案”正是一個典型案例——包括華裔在內的64個亞裔團體組成的抗議聯盟提出申訴,指控哈佛在招生時以推行“多元化”為名,對亞裔申請者設置了比非裔、拉丁裔申請者更高的配額標準,涉嫌種族歧視。

長期以來,華人都承受著“逆來順受”的種族偏見與歧視,回顧19世紀末期大洋彼岸反華浪潮下的歷史,泰普案正是對這一刻板印象的有力駁斥,華人對教育公平的追求和探索從未停歇,華人為爭取平權所做出的努力不應被忽視。

[注釋]

[1] H. Jo Moon, “The Putative Political Complacency of Asian Americans”,Political Psychology,Vol.5, No.4, Dec.1984, pp.583-605.

[2] H. Chang Gordon,Asian Americans and Politics: Perspectives, Experiences, Prospects,Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, 2001, p.20.

[3] Kim Claire Jean, “The Racial Triangulation of Asian Americans”,Politics & Society,Vol.27, No.1, March 1999,pp.105-138.

[4][33]艾明如著,高岳譯:《幸運之家:一個華裔美國家庭的百年傳奇》,北京:商務印書館, 2015年,第43~58頁。

[5] 李永:《排拒與接納:舊金山華人教育的歷史考察》,武漢:華中科技大學出版社,2015年,第92~94頁。

[6][14][19][34]Victor Low,The Unimpressible Race: A Century of Educational Struggle by the Chinese in San Francisco,San Francisco: East West Publishing Co, 1982, p.59.

[7] Martinez-Cola M,The Bricks Before Brown v. Board of Education: A Comparative, Historical Study of Race, Class,and Gender in Chinese American, Native American, and Mexican American School Desegregation Cases, 1885-1947,Atlanta: Emory University, 2018, p.260.

[8] McClain Charles,In Search of Equality: The Chinese Struggle against Discrimination in Nineteenth-century America,Oakland: University of California Press, 1994, pp.133-144.

[9][12][13]Wendy R. Jorae,The Children of Chinatown: Growing Up Chinese American in San Francisco, 1850-1920,Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009, pp.115,48,118.

[10] Xue Lan Rong,Ji-Yeon O. Jo, “Historical Struggles for Equity Politics of Education and Language Policies and its Implications for Asian Americans”,Challenges of Urban Education and Eきcacy of School Reform, Vol.6,No.3,March 2002, pp.25-47.

[11] 王鐵崖:《中外舊約章匯編第一冊》,北京:三聯書店,1957年,第261~263頁。

[15]Chinese Record (English-language version),Feb.12, 1877, p.56.

[16] [29]Daily Alta California,Aug.22, 1877, p.5; Jan.11,1885, p.5.

[17] [18][25]Morning Call,Mar.7, 1878, p.3; Nov.23, 1892, p.12;Jan.10, 1885, p.6.

[20] [22][26][30][32]Evening Bulletin,Oct.22, 1884; Jan.10, 1885; Apr.7,1885; Mar.3, 1885; Mar.25,1886.

[21] [24]Tape v. Hurley, 66 Cal. 473 (1885).

[23] [27]Sacramento Daily Record-Union,Jan.10, 1885; Apr.15,1885.

[28] San Francisco Board of Supervisors,Report of the Special Committee on the Condition of the Chinese Quarter and the Chinese in San Francisco,1885, pp.59-62.

[31] California State office,Statutes of California and Amendments to the Codes,1885, p.100.

[35] Wong Him v. Callahan, 119 F. 381 (1902).

[36] Rice v. Gong Lum, 139 Miss. 760, Miss. Supreme Court (1925).

[37] Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78, U.S. Supreme Court (1927).

[38] Bond v. Tij Fung, 148 Miss. 462, Miss. Supreme Court (1927).