塑封光電耦合器失效分析流程及方法研究

劉曉婷,曹玉卓

(1.中國電子科技集團公司第四十七研究所,沈陽110000;2.石家莊工商職業學院,石家莊050000)

1 引 言

光電耦合器簡稱光耦,是一種把發光器件和光敏器件封裝在同一殼體內的光電轉換器件,其內部信號轉換機理為:電信號→光信號→電信號。隨著光電技術的發展,光電器件已廣泛應用于軍用、航空航天等多個領域[1-4]。光耦作為光電器件的典型代表,以其體積小、壽命長、無觸點等特點,現多用于電氣隔離、開關電路和高壓隔離等諸多電路中[5-6]。由于半導體技術的迅速發展,光耦的體積越來越小,集成度越來越高,使用環境也越來越復雜,因此在使用中發生失效的現象也呈現多樣化、復雜化的特點[7-8]。針對某用戶使用的由Renesas 公司生產的某型光耦器件發生的一例失效案例,結合該器件的結構特點,對光耦失效分析的流程和方法展開探討,最終確認此次失效發生的真正原因。

2 結構特性及失效現象

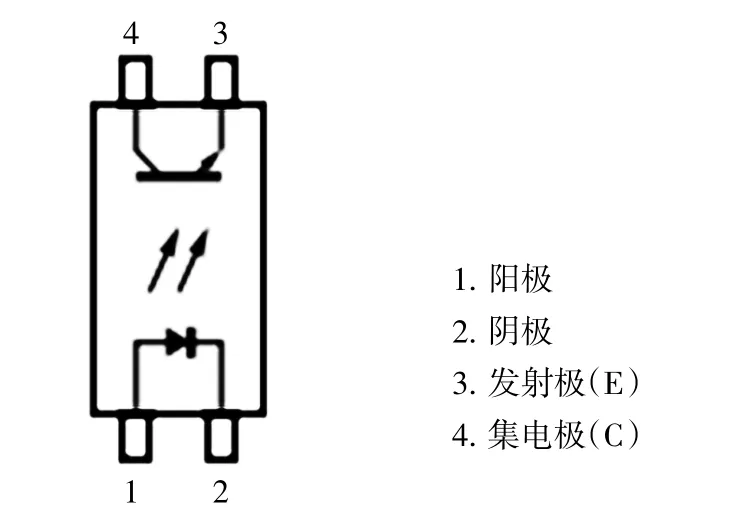

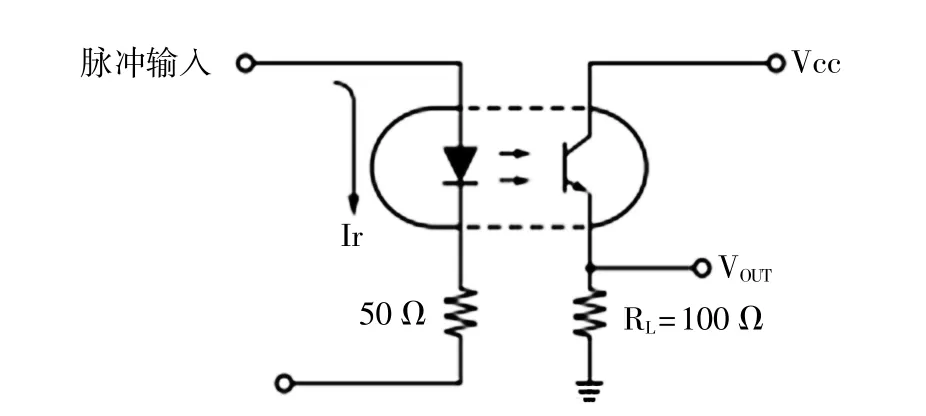

案例中的光耦器件結構及電路原理如圖1、圖2所示。通常將發光器件一側稱為輸入端,光敏接收器件一側稱為輸出端。當電信號送入光電耦合器的輸入端時,發光二極管通過電流而發光,光敏元件受到光照后產生電流,CE 導通;當輸入端無信號,發光二極管不亮,光敏三極管截止,CE 不通。對于輸出端,當輸入為低電平“0”時,光敏三極管截止,輸出為高電平“1”;當輸入為高電平“1”時,光敏三極管飽和導通,輸出為低電平“0”。在它的線性工作范圍內,這種耦合具有線性變化關系。由于輸入端和輸出端之間是用光來耦合,因而輸出信號對輸入端無反饋,這就很好地實現了電學隔離。

圖1 光耦器件結構示意圖

圖2 光耦器件電路原理圖

該器件的失效表現為光耦器件所在的電源模塊工作輸出異常,斷電后進行測試,發現電源模塊輸出時斷時續,參數發生漂移。

3 失效分析流程和方法

在確認光耦器失效后,使用一系列失效分析技術方法進行試驗,以求結合理論分析最終確認該失效樣品的失效機理及明確失效原因。試驗方法從無損檢查到破壞性分析的順序進行逐一排查。失效分析流程圖如圖3 所示。

圖3 失效分析流程圖

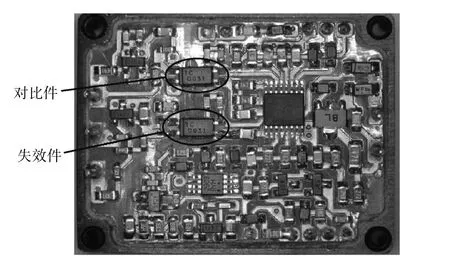

本次失效分析選取一只性能異常的失效光耦器件,簡稱失效件;另取一只性能正常并可作對比用的光耦,簡稱對比件。失效件與對比件為同一型號、同一批次、同一使用環境的光耦器,封裝形式均為塑封。對比件、失效件均來自同一塊失效電源模塊。兩只光耦器在電源模塊內部的位置如圖4 所示。

圖4 器件選取部位及電源模塊內部形貌圖

3.1 外觀檢查

外觀檢查是為了排除失效件為假冒件的可能性,包括有無二次涂覆、二次打標等現象。同時也要確認失效件塑封表面和引腳是否存在機械損傷,引腳有無銹蝕痕跡等現象。兩只器件的外觀如圖5。可以通過觀看確認失效件為拆機件,引腳有焊錫殘留,其他未見異常。

圖5 失效-對比器件外觀形貌

3.2 X 射線檢查

對失效件進行X 射線檢查可了解失效件內部結構、芯片所在位置、鍵合絲連接狀況,以及鍵合絲、基板和塑封料的微缺陷等。

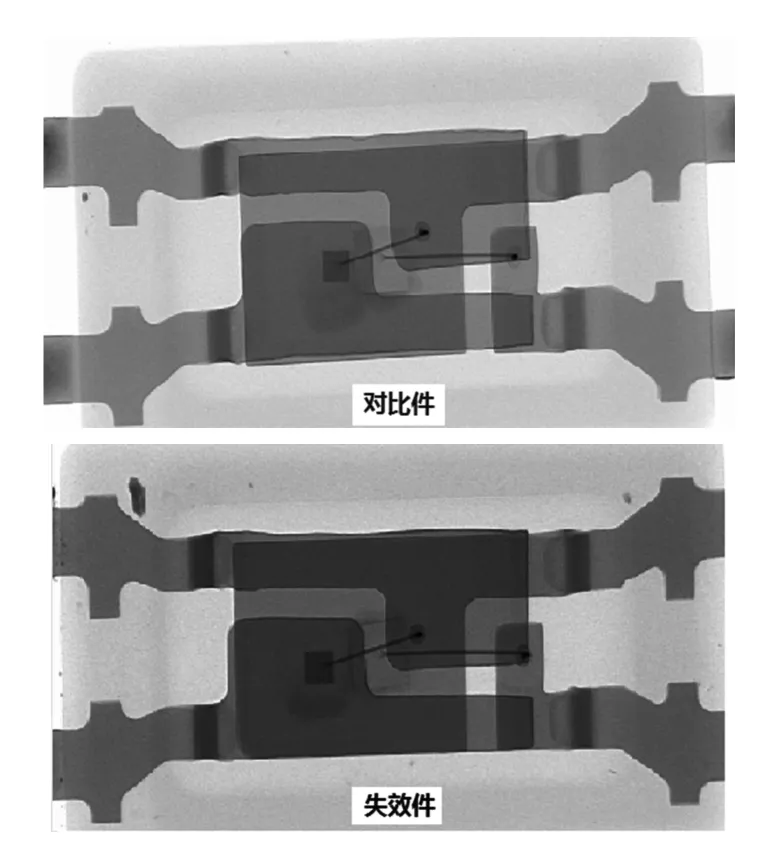

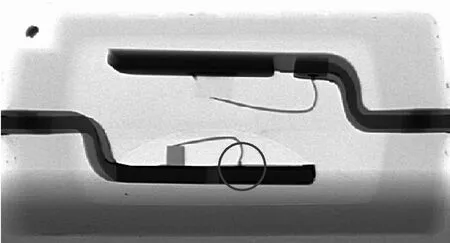

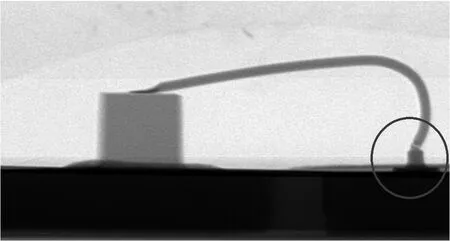

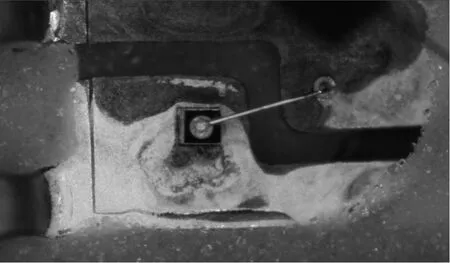

X 射線檢查俯視形貌如圖6 所示。由圖中可見,光耦器的內部有兩塊芯片,分別與一根鍵合絲相連,鍵合絲的另一端與基板相連接。從鍵合絲的顏色深度可以判斷該光耦器所用鍵合絲為金絲。通過對比件和失效件之間的比較可知,失效件內部結構未見異常。

圖6 X 光檢查形貌圖(俯視圖)

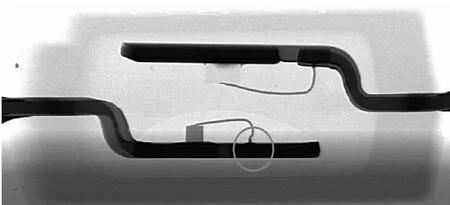

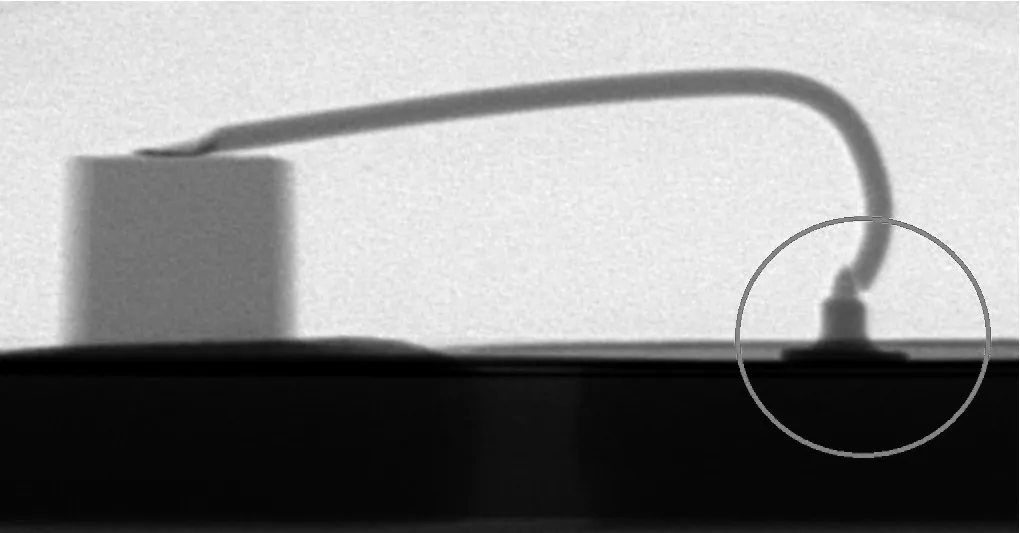

對比件X 光檢查形貌及異常處放大形貌如圖7、圖8 所示。失效件X 光檢查形貌及異常處放大形貌如圖9、圖10 所示。從X 射線檢查側視圖中可見,對比件、失效件均在同一部位存在異常,即輸入二極管上的鍵合絲在靠近外鍵合點頸縮處呈現斷開狀態。這種斷開的狀態并不明顯,且對比件與失效件在此處的斷開均存在虛接的可能性,須進一步開封鏡檢查明。且從X 射線檢查的側視圖中可以觀察到輸入二極管芯片以及鍵合絲之上均有膠覆蓋。

圖7 對比件X 光檢查形貌(側視圖)

圖8 對比件X 光檢查異常處放大形貌(側視圖)

圖9 失效件X 光檢查形貌(側視圖)

圖10 失效件X 光檢查異常處放大形貌(側視圖)

3.3 開封鏡檢

開封鏡檢可對光耦器件內部進行無損檢查。在除去塑封料之后,直接觀察到光耦器件內部二極管芯片、鍵合絲以及基板形貌。由于器件塑封料的去除需要用到化學腐蝕物質,所以會將輸入二極管芯片以及鍵合絲表面的膠一并除去,而二極管芯片、鍵合絲以及基板在化學腐蝕的過程中基本不會受損。

為進一步確認X 射線檢查中的異常位置,將對比件與失效件進行開封鏡檢。對比件開封后,在顯微鏡下可以觀察到其輸入二極管上的鍵合絲在靠近外鍵合點頸縮處未明顯呈現出斷開狀態。對比件開封及斷開處放大形貌如圖11、圖12 所示。失效件開封后,在顯微鏡下可以觀察到輸入二極管上的鍵合絲在靠近外鍵合點頸縮處已斷開,失效件開封及斷開處放大形貌如圖13、圖14 所示。

圖11 對比件開封形貌

圖12 對比件鍵合絲放大形貌

圖13 失效件開封形貌

圖14 失效件鍵合絲放大形貌

3.4 非破壞鍵合拉力試驗

由于對比件X 射線檢查中已經初步判斷其輸入二極管上的鍵合絲為斷開狀態,為確認其鍵合絲斷開形貌,將開封后的對比件置于顯微鏡下觀察,見其鍵合絲斷開狀態并不明顯,可判斷為對比件鍵合絲的斷開處呈現虛接狀態。在無外力的情況下,這種虛接的狀態很難被改變,進而導致在開封后難以觀察到其斷開狀態。

基于此判斷,隨后應對對比件輸入二極管上的鍵合絲進行非破壞拉力試驗,通過該實驗在不破壞鍵合絲的情況下,判斷鍵合絲與基板以及鍵合絲與芯片之間的連接性是否合格。

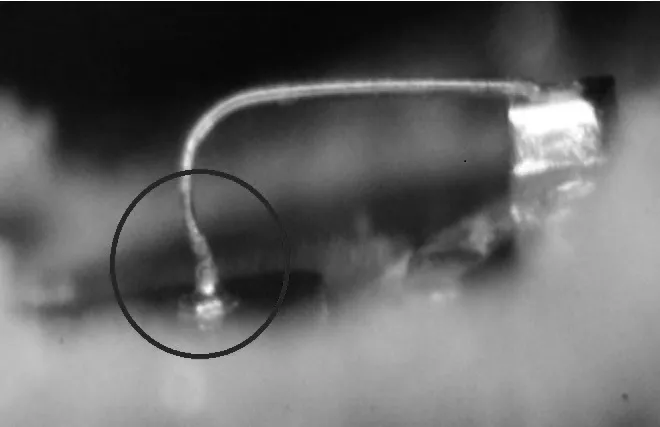

實驗結果顯示對比件輸入二極管上鍵合絲的鍵合拉力為“零克力”,說明鍵合絲與基板之間已無連接性,呈現虛接的狀態。隨著實驗的進行,鍵合絲也從其虛接處隨著拉力機的鉤子抬起,對比件輸入二極管鍵合絲完全脫離形貌如圖15 所示。

圖15 非破壞鍵合拉力試驗后對比件鍵合絲脫離

3.5 掃描電鏡檢查

通過對光耦器內部鍵合絲斷開處進行掃描電鏡檢查,可更清晰觀察斷口形貌,從斷口形貌也可以初步判斷其是否為過電應力或者機械應力所造成。

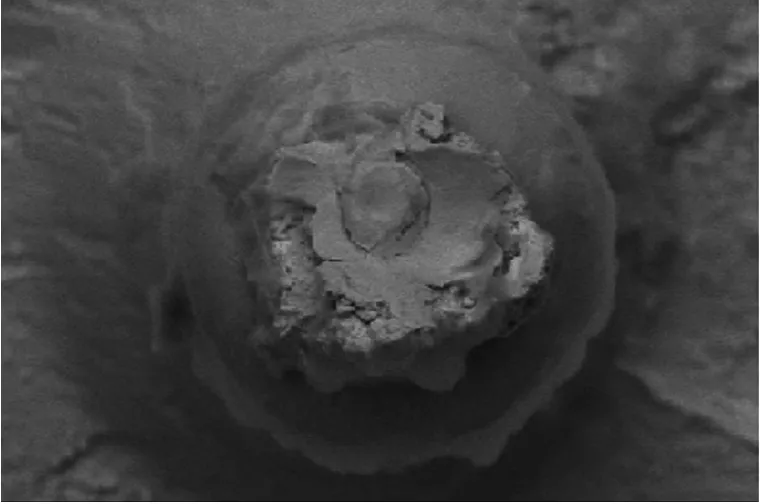

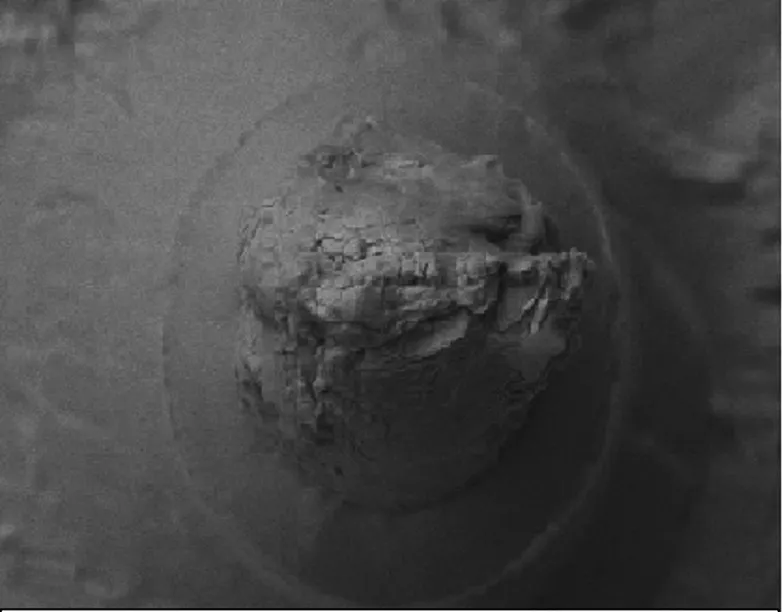

通過開封鏡檢已可初步判斷,對比件、失效件內部鍵合絲斷開后仍呈現虛接狀態,使得器件仍能在某種條件下工作。對比件與失效件在后續的持續工作中鍵合絲斷口處受外界應力作用,其形貌必然發生了變化,故掃描電鏡中所觀察到的斷口形貌已非其原始形貌。在掃描電鏡視野中,對比件鍵合絲基板一側斷口形貌如圖16 所示;失效件鍵合絲基板一側斷口形貌如圖17 所示。

圖16 對比件掃描電鏡檢查斷口形貌

圖17 失效件掃描電鏡檢查斷口形貌

由電鏡中觀測到的形貌可見,對比件鍵合絲基板一側斷口處呈現凹坑狀,無過電應力造成的融球等現象;失效件鍵合絲基板一側斷口處呈凸起狀,亦無過電應力造成的融球等現象。還須進一步在能譜成分分析中獲得更明確的信息。

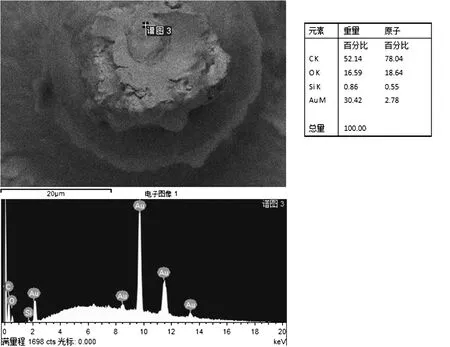

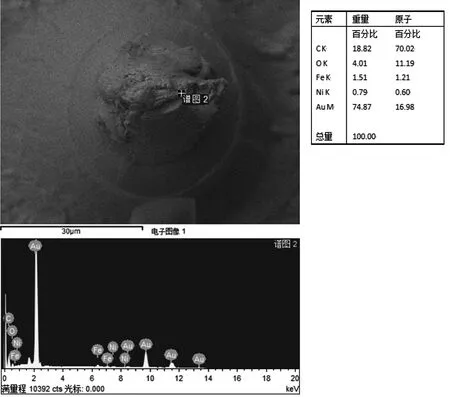

3.6 能譜成分分析

對光耦器內部鍵合絲斷開處進行能譜成分分析,可以檢測其斷口處是否存在腐蝕成分,從而排除有腐蝕性的化學物質通過某種途徑進入器件,進而對鍵合絲斷口處造成損傷的可能性。在對比件輸入二極管上鍵合絲斷口處能譜成分分析結果如圖18所示;失效件輸入二極管上鍵合絲斷口處能譜成分分析的結果如圖19 所示。

圖18 對比件斷口處能譜成分分析

圖19 失效件斷口處能譜成分分析

從能譜分析的結果中可見,無論對比件還是失效件,皆未發現腐蝕性元素的存在。

4 綜合分析及糾正措施

綜合上述各項試驗結果展開分析:

①X 射線檢查可確定對比件及失效件輸入二極管上的鍵合絲在靠近外鍵合點頸縮處均已斷開。

②開封后觀察可見失效件鍵合絲已斷開,但對比件鍵合絲斷開形貌并不明顯,對其進行非破壞鍵合拉力試驗后,可知其鍵合絲確已斷開,說明對比件鍵合絲斷開處呈現虛接狀態,此種虛接狀態必然會導致光耦的失效。某些情況下,光耦器件內部鍵合絲的這種虛接在良好的外部環境下暫時不會顯現出性能異常,如對比件,但卻存在著失效的隱患;有些器件在某些特殊的外部環境催生下(如高溫、低溫、工作一段時間等)則會引發性能異常,如失效件。

③對對比件、失效件鍵合絲斷口處進行掃描電鏡檢查及能譜成分分析。分析結果未見腐蝕元素,且從鍵合絲斷口處的形貌可以判斷,鍵合絲在發生斷裂的過程中未受到過電應力損傷。

對于此次失效的光耦器件,以上試驗結果可確定其失效位置,并基本排除其受到腐蝕以及過電應力損傷的可能性。據對比件性能正常未失效也可以判斷光耦器芯片未受到損傷,進而排除光耦器受到靜電損傷或人為使用失誤造成其失效的可能性。對光耦器進行外檢可知其未受到機械損傷,可以排除運輸及使用的過程中外力對光耦器造成損傷致使其失效的可能性。分析至此,可初步判斷造成此光耦器件鍵合絲斷開的可能原因為環境應力以及內部機械應力的共同作用。

光耦器件在生產制造時存在鍵合處封裝工藝缺陷(如鍵合絲受損、鍵合拉力不夠等),有機膠與芯片、鍵合絲的熱匹配不好等情況。這種封裝工藝缺陷有時會導致光耦器在未經使用時就已經可以發現其輸入二極管鍵合絲頸縮處斷開。而光耦器內部有機膠的熱膨脹系數很難調整到與芯片、鍵合絲完美匹配,當器件遭受劇烈的溫度變化時,在芯片和有機膠之間就會存在水平方向上的剪切力。這種剪切力有可能導致鍵合絲被拉斷,也有可能導致有機膠從芯片上脫起, 同時將鍵合絲從鍵合點上拉脫。

在本次的失效光耦器中,對比件與失效件均屬內部材料之間的熱匹配不良,在受到外界溫度變化影響后,使得輸入二極管的芯片和有機膠在水平方向上產生了剪切力,受此剪切力持續作用后,最為薄弱的頸縮處成為最先屈服的位置,其受到損傷后致使鍵合絲呈現虛接狀態,并最終導致光耦失效。這就是此次器件失效的真正原因。

此次所分析的光耦器件失效形式與封裝結構和封裝材料相關,往往會呈現批次性傾向,只能通過改善封裝結構和增強各材料之間的熱膨脹系數的匹配性來進行改進。由于同一失效模塊上的對比件也存在相同故障問題,應建議對光耦器件合格品抽樣進行DPA 檢查以判斷是否存在批次問題。

5 結 束 語

從一次有代表性的實際器件失效案例出發,逐步分析、詳細討論光耦器失效分析的完整流程和方法,推斷光耦器件失效機理,最終定位真正造成器件失效的原因所在。該分析流程及方法對廠家制造工藝的改進和預防措施的制定以及用戶的問題分析有著一定的指導意義,也有助于光耦器件質量與可靠性水平的進一步提高。