延續性護理干預對極低出生體重早產兒嬰兒期生長和神經發育的影響*

王亞莉,錢曉玲,石 燕,孫莉雯,雒 靜,尹立琴△

(1.蘭州大學第二醫院兒科,甘肅 蘭州 730000;2.蘭州大學第二醫院神經內科,甘肅 蘭州 730000)

極低出生體重早產兒(Very Low Born Weight infants,VLBWI)是指出生體重<1500 g,且≥1000 g的活產早產兒[1]。極低出生體重早產兒可出現生長發育落后、智力發育遲緩,從而引起智力障礙、腦癱等情況的發生,給社會及家庭帶來沉重的經濟負擔,也對小兒造成巨大傷害[2]。目前,隨著醫學的不斷進步,我國極低出生體重早產兒存活率有了顯著提高,多數醫院極低出生體重早產兒存活率達到了50%~60%,個別醫院達到了70%[3],但在其后期成長仍存在著生長發育落后等問題。因此,如何提高極低出生體重早產兒存活率、減少不良并發癥、降低遠期不良結局依然是當前亟待解決的問題。延續性護理是指護理工作者對患者進行系列性行為設計,保證患者在相同或者不同的場所受到相同水平的照顧[4]。延續性護理能夠將護理服務由院內延續至院外、社區及家庭,從而使患兒無論在院內還是院外將受到同質化的護理服務及指導,提高極低出生體重早產兒的存活率、生活質量,減少相關不良并發癥的發生。國外有關于極低出生體重早產兒延續性護理的隨訪研究表明,極低出生體重早產兒重癥監護室出院回歸家庭后,給予電話隨訪、視頻指導、家庭訪視等方式的延續性護理,可促進其生長發育,使極低出生體重早產兒腦癱發生率以及再次入院率大幅下降[5-6]。我國對于延續性護理干預在極低出生體重早產兒護理中的應用尚處于起步階段,因此,本研究將延續性護理用于極低出生體重早產兒,探討其應用效果,以期為極低出生體重早產兒的后期康復提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2018 年10 月—2019 年10 月,在蘭州市某三級甲等醫院新生兒科接受治療且符合診斷標準的極低出生體重早產兒48 例。納入標準:(1)出生體重<1500 g,且≥1000 g,胎齡28~32 周;(2)監護人具有正常的認知、理解能力,知情并簽署同意書。排除標準:(1)顱內出血,重度缺血缺氧性腦病,遺傳代謝性疾病,先天畸形;(2)出生Apgar 評分<4 分;(3)監護人拒絕合作或放棄治療;(4)參與其他試驗研究者。

分組方法:采用隨機數字表法將48 例腦癱患兒進行隨機分組,試驗組24 例,對照組24 例。干預過程中患兒失訪5 例(10.4%),實際納入研究的極低出生體重早產兒為試驗組21 例,其中男16 例,女5 例;對照組22 例;其中男15 例,女7 例。本研究已通過醫院倫理委員會的審核,研究人員就研究目的、意義和研究方法對患兒監護人進行解釋,通過極低出生體重早產兒監護人的知情同意,并簽署知情同意書。

1.2 研究方法

1.2.1 對照組

給予常規出院護理,內容包括:評估小兒身長、體重等生長發育情況;建立門診電子病歷檔案;提供常規健康教育,如:喂養、營養、防病指導,撫觸演示、用藥指導、計劃免疫等;分別于3 個月、6 個月、12 月齡時門診隨訪,如出現不良并發癥及時對癥處理。

1.2.2 觀察組

觀察組患兒在對照組的常規出院護理基礎上再給予延續性護理。

(1)成立延續性護理小組。小組成員主要包括科室護士長、新生兒科醫生、新生兒科護士。小組成員負責:①制定延續性護理方案并組織干預方案順利開展;②干預措施的具體實施;③數據收集及數據分析。小組成員均經過統一培訓,以確保延續性護理方案實施的同質化。

(2)干預方法。①告知患兒監護人延續性護理的內容及簽署延續性護理協議;②建立電子健康檔案和隨訪本、發放育兒相關視頻材料;③組織育兒知識座談會、講座,建立患兒監護人QQ 群、微信群等活動、平臺促進患兒監護人之間育兒經驗的交流;④對患兒進行定期隨訪,采取以電話隨訪為主,家庭隨訪為輔的隨訪方式。患兒出院后前三周,每周進行一次電話隨訪,每次約15 min,主要了解患兒的喂養、臍部恢復、大小便以及體溫等情況,并針對實際情況進行指導。在第四周由兩名護士上門進行家庭隨訪,約30 min,主要了解患兒情況,如喂養史、疾病史、體格發育、神經系統檢查以及患兒家庭環境,發現問題及時加以指導;2~12 個月護士每月電話隨訪1 次,每次約15 min;每3 個月2 名護士家訪1 次,每次約30 min,強化并調整后續護理計劃。

1.3 評價工具

1.3.1 早產兒基本情況調查表和體格測量

采集患兒出院時,糾正胎齡3 個月、6 個月及12個月時的體重和身長。患兒體重使用嬰兒秤進行測量,精確到10 g。身長使用量床測量,精確到0.1 cm。所有患兒均使用同一測量工具,測量工具每月由專人校準1 次。

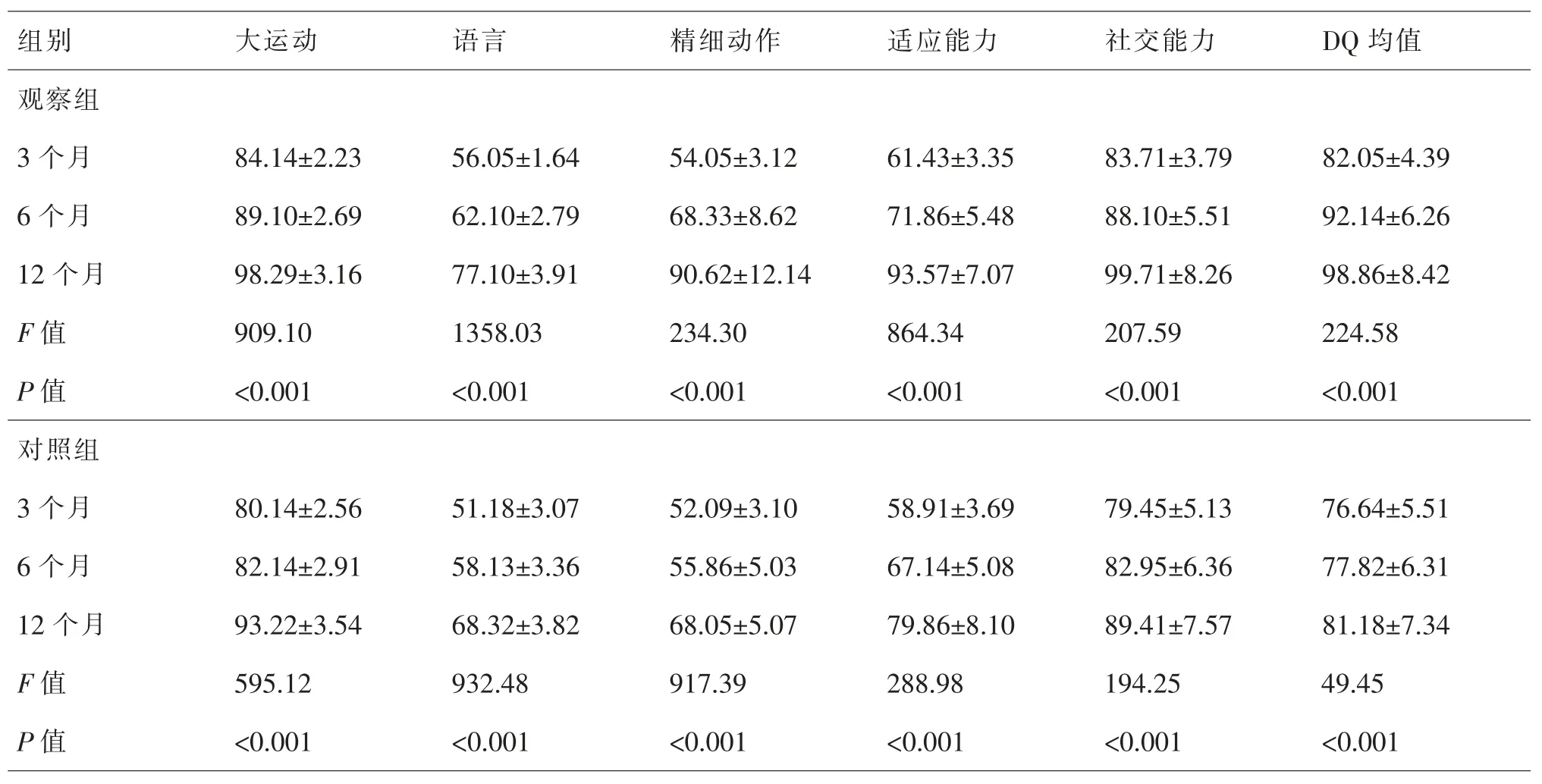

1.3.2 發育商(Development Quotient,DQ)測定及評分和分級標準

患兒發育商的測定使用首都兒科研究所編制的《0~6 歲小兒神經心理發育檢查表》進行測試。測試內容分為大運動、語言、精細動作、適應能力、社交能力五大能區。為了保證研究結果的一致性,選擇在患兒精神狀態最為活躍的時候進行測試,并且所有患兒的測評均由同一位受過此量表評分培訓的醫師進行。DQ 的評分標準:智齡=5 個領域分數之和÷5,DQ=智齡÷實際月齡×100。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據處理及分析,計量資料用均數±標準差()描述,并采用重復測量設計的方差分析,在組間主效應和時間主效應有統計學意義的前提下,同一時間點兩組的比較采用獨立樣本t 檢驗,同組不同時間點的多重比較采用LSD-t 法[7];計數資料采用例數和構成比或率n(%)描述,結果均以P≤0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒體格發育情況比較

兩組患兒分別在糾正胎齡0 個月、3 個月、個月6及12 個月時測量身長、體重及頭圍,結果顯示:兩組患兒的身長、體重及頭圍均有所增加,但接受了延續性護理措施的觀察組患兒其身長及體重的增加明顯優于對照組患兒,患兒身長和體重差異具有統計學意義(P<0.05),頭圍差異無統計學意義(P>0.05),詳見表1。

表1 兩組患兒體格發育情況的比較()(n=45)

表1 兩組患兒體格發育情況的比較()(n=45)

續表1

2.2 兩組患兒心理發育測試結果比較

兩組患兒發育商各能區得分均有所升高,觀察組各月齡得分均明顯優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

表2 兩組患兒心理發育測試結果的比較()

表2 兩組患兒心理發育測試結果的比較()

3 討論

近年來,隨著我國醫療技術和護理技術的不斷提高,使得極低出生體重早產兒(VLBWI)的存活率逐年提高,但其生存質量與其他正常出生體重的兒童相比仍存在差距[8]。多數極低出生體重早產兒后期存在智力低下、腦性癱瘓及認知、行為、感覺神經發育異常等后遺癥,預后較差,嚴重影響了患兒的生存質量[9]。所以,如何降低VLBWI 后遺癥的發生,提高其生存質量成了目前備受關注的一個問題。在傳統的護理模式下,患兒在出院后,家長關于患兒照護方面的知識認知較少,導致了患兒在出院后受到的照顧、護理不足。而延續性護理則旨在為患兒提供出院后的護理及指導,加強對患兒監護人的知識宣教以及定期隨訪,能夠及時發現并糾正患兒照護方面的問題,從而提高極低出生體重早產兒后期的生存質量,減少不良并發癥的出現。

3.1 延續性護理對VLBWI 體格發育有積極的影響

衡量患兒體格發育最重要的指標是身長和體重。本研究結果顯示,接受了延續性護理的患兒其身長及體重的增加明顯優于未接受的患兒,這表明延續性護理可以促進VLBWI 的體格發育。分析原因,延續性護理加強了患兒出院后的隨訪工作,及時評估患兒的發育狀況、發現監護人在照顧患兒中出現的問題并加以指導,優化了患兒母親母嬰保健知識體系,指導患兒的監護人制定和實施正確的喂養方案,提高了監護人的照護能力,使患兒獲得充足適當的營養,有效地促進患兒的健康成長[10-14]。

3.2 延續性護理對VLBWI 神經發育有積極的影響

本研究結果顯示,接受延續性護理的患兒發育商測試各能區得分均高于未接受延續性護理的患兒。極低出生體重早產兒在出生時其大腦尚未完全發育成熟,而嬰兒出生后0~3 歲是大腦快速發展的一個階段,特別是在出生后六個月內腦神經細胞的可塑性最強,在這個時期給予患兒合適的護理干預措施,對促進患兒大腦發育尤為重要[15]。本研究在結合患兒實際情況的基礎上,制定延續性護理模式,從各個方面引導患兒的家屬調節患兒身體各種內分泌激素的水平,從而提高損傷的腦神經細胞的恢復,并取得明顯的效果。

綜上所述,本研究結果表明延續性護理干預對極低出生體重早產兒嬰兒期的體格生長和神經發育均具有積極影響。延續性護理干預措施在臨床應用價值較高、實用性較強,可以使極低出生體重早產兒在院內及院外均得到良好的護理及指導,可以有效促進極低出生體重早產兒的早期生長發育,減少不良并發癥的發生,是值得推廣的護理方式。