合肥市某辦公樓基坑監測與數據分析

吳迎雷, 李傳軍

(機械工業勘察設計研究院有限公司,陜西 西安 710000)

0 引 言

隨著合肥市經濟的快速騰飛,城市建設也飛速發展,受限于合肥市市區有限的土地資源,向地下要地和發展地下空間的需求越發強烈,基坑工程應運而生。基坑工程在施工階段,極易引起基坑坍塌、周圍建筑沉降變形等險情[1,3]。而大部分的基坑工程緊鄰已建的高樓、道路、地鐵等建筑物,為保護四周建筑不受基坑工程施工的影響,對基坑的變形控制和安全施工提出了極為嚴格的要求[4,7]。

在基坑開挖過程中,由于地質條件、荷載條件、材料性質、施工條件和外界其他因素的綜合影響,很難單純地從理論上預測工程中可能遇到的問題,且理論預測值不能全面準確地反映工程的各種變化。所以,在理論指導下有計劃地進行基坑現場施工監測尤為必要。通過基坑監測,可有效掌握基坑施工過程中周圍水、土壓力和土體的穩定性等變化規律,利用監測結果為設計和施工提供參考依據,從而確保基坑和周圍建筑物的安全[8,11]。

本文結合合肥市某辦公樓基坑工程,對該基坑工程的監測方案進行了詳細介紹,并對監測數據進行合理分析,進而為基坑工程的安全施工提供依據,為其他類似工程提供有效借鑒。

1 工程概況和地質條件

合肥市蜀山區某大廈附屬辦公樓工程建設規模如下:項目總規劃建設用地面積約7 800 m2,規劃總建筑面積約13 558.62 m2。地下2層5 486.38 m2,擬建地下停車場,地上5層8 072.25 m2,擬建辦公樓。負二層層高為3.9 m,負一層層高為3.6 m,一層層高為5 m,二、三、四、五層層高為3.9 m。基抗設計范圍為大廈附屬樓地下車庫,基坑開挖深度為8.296 m~10.916 m。附屬樓基坑采用直街80@1 300鉆孔拉+道支撐支護,連廊基礎采用放坡+釘墻支護。

擬建基坑北側為祁門路,地鐵線距擬建建筑物距離約30 m,深度約為8 m,地鐵線對地基基礎變形有特殊要求,西側為翡翠路,基坑邊線距離道路邊線約15 m;基坑東側為已建辦公樓,南側為已建成小區,距離已建建筑物的距離約15 m。基坑周邊2倍基坑深度范圍內,有建筑物,未見重要管線等。

擬建場地大部分為原地貌,地勢起伏不大。建筑場地第四紀地貌形態屬江淮丘陵地貌單元,微地貌單元為崗地。根據本次勘探和原位測試,擬建場地地層結構層序分別敘述如下:①層雜填土-②層黏土-③層黏土-④層全風化泥質砂巖(K)-⑤層強風化泥質砂巖。地質剖面如圖1所示。

圖1 工程地質剖面圖

2 基坑監測方案

2.1 基坑監測項目

監測項目應根據基坑開挖深度、斷面尺寸、施工工法、地質和水文地質條件、周邊環境條件等綜合確定,原則是在工程影響范圍內的建(構)筑物及重要管線應包含監測范圍內,滿足判定周圍巖土體穩定性和周邊環境安全狀態的要求。根據該基坑工程的具體情況,按規范參考設計圖紙要求,監測項目包括:① 圍護樁頂水平位移;② 圍護樁頂豎向位移;③ 樁體深層水平位移(測斜);④ 地表豎向位移;⑤ 周邊建(構)筑物沉降。基坑監測點平面布置詳如圖2所示。

2.2 基坑監測精度

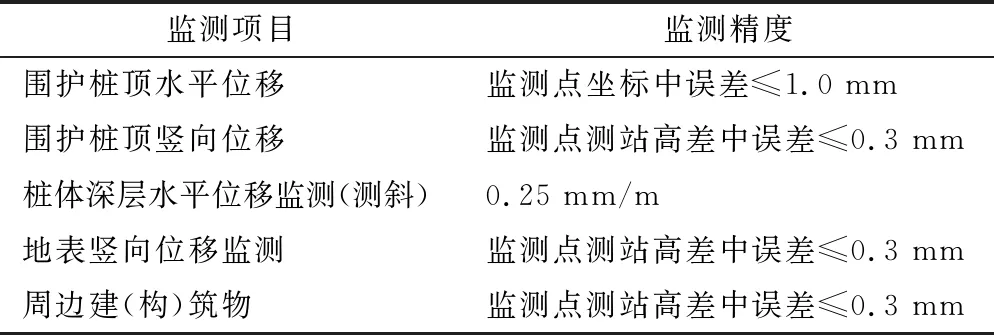

基坑各監測項目精度要求見表1所示。

表1 基坑各監測項目精度要求

2.3 基坑監測頻率及預警值

基坑的監測工作應從基坑開挖至地下結構施工完成。監測數據達到或超過預警值時,應立即通知各有關方,以引起有關部門重視,根據設計提供的有關文件,結合現場情況及監測規范對各項監測頻率及預警指標進行優化,基坑監測頻率及預警值詳見表2、表3所示。

表2 基坑監測頻率

表3 基坑監測預警值

3 監測數據分析

基坑最新一期的監測數據見表4。因監測數據過于龐大,表4中僅顯示監測數據變量最大的監測點。由表4可知,截至目前,地表沉降最大累計變量為-8.89 mm(DBC-5),地表沉降最大變形速率為0.03 mm/d,均未超出監測預警值;樁頂沉降最大累計變量為3.27 mm(ZQC-8),樁頂沉降最大變形速率為-0.04 mm/d,均未超出監測預警值;樁頂水平位移最大累計變量為2.4 mm(ZQS-8),樁頂水平位移最大變形速率為0.01 mm/d,均未超出監測預警值;樁體水平位移最大累計變量為24.39 mm[ZQT-1(4.0m)],樁體水平位移最大變形速率為0.12 mm/d,均未超出監測預警值;周邊建筑物沉降最大累計變量為-3.74 mm(JGC-3),周邊建筑物沉降最大變形速率為0.03 m/d,均未超出監測預警值。

目前基坑頂板已澆筑完成,基坑已回填。從本次監測數據可以看出基坑處于可控范圍。建議現場保護好布設的監測點,基坑周邊3 m范圍內不要有堆載。

表4 監測數據統計表

4 結束語

針對正在建設的合肥某辦公樓基坑工程,本文結合工程實際和相關規范,從監測項目、監測精度、監測頻率及監測預警值這四個方面,介紹了該基坑工程的整體監測方案。并對各監測項目的監測數據進行分析可知,該基坑在施工過程中,各監測項目未發現異常,基坑始終處于可控的安全范圍內,且基坑在施工過程中均未對周邊建筑產生不良影響。由此可見,該基坑工程的監測措施為基坑施工提供了有效的安全保障,這為其他相似工程提供了良好的借鑒經驗。