山區陡坡地形柱式橋墩抗震計算研究

施文杰

(1.安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088;2.公路交通節能環保技術交通運輸行業研發中心,安徽 合肥 230088)

1 工程背景

項目線路位于四川省峨邊縣沙坪鎮境內,地處大渡河河谷區域。地貌類型屬構造侵蝕低山沖溝地貌,地形呈“V”形,地面起伏較大,標高位于550~600 m。項目跨大渡河設置特大橋一座,橋梁跨徑布置為:[4.0m(橋臺)+(40+35)+1×55+(62+116+62)+3×60+4×30+3×30+4×30+3×30+4×30+4.0]m(橋臺),全長1 098.0 m。橋梁標準斷面寬度2.5 m,雙向4車道,設計時速40 km/h,荷載等級為公路-Ⅰ級。

引橋上部結構根據平面線型采用預應力混凝土裝配式簡支小箱梁和鋼板組合梁;下部結構位于陡坡段,為減少基礎開挖及邊坡防護工程量統一采用樁柱式橋墩結構。其中第八聯跨徑布置為3×30 m,上部結構采用預應力混凝土裝配式簡支小箱梁,整幅布置,梁高1.7 m;下部結構采用三柱式墩,墩柱及蓋梁采用C40混凝土,樁基采用C30水下混凝土。20#橋墩墩柱平均高度為18.4 m,21#橋墩墩柱平均高度為28.2 m,22#橋墩墩柱平均高度為36.4 m,23#橋墩墩柱平均高度為35.7 m,墩柱直徑均為2.2 m,樁基礎直徑均為2.5 m,鉆孔灌注樁。

柱式墩受地震作用一般為剪切或彎曲損傷[1]。相同截面形式的墩柱,高墩由于線剛度相對較小,發生彎曲損傷的概率較大。同時在蓋梁和橋墩節點處可能會發生剪切損傷[2]。因此,本項目柱式高墩的抗震計算就顯得相當重要。

2 設計條件及參數

2.1 抗震設防標準

根據《公路工程抗震規范》(JTG B02-2013)以及《中國地震動參數區劃圖》(GB 18306-2015),工程區域地震動峰值加速度為0.15g,相應地震基本烈度為Ⅶ度,工程區域地震動反應譜特征周期為0.40 s,Ⅱ類場地。

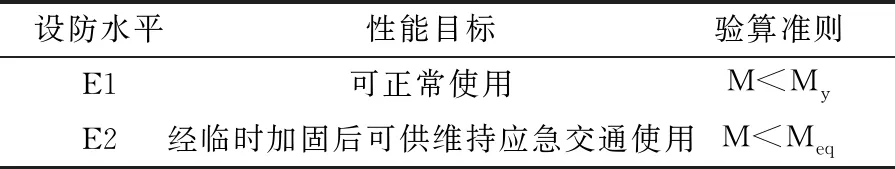

根據《公路橋梁抗震設計規范》(JTG/T 2231-01-2020),本橋屬于B類橋梁,按照兩水準進行抗震設防,具體抗震設防目標見表1。

表1 抗震設防目標

本橋為7度區(0.15g),抗震措施等級為三級, E1抗震重要性系數Ci=0.43,E2抗震重要性系數Ci=1.3。

2.2 荷載作用

(1) 恒載。地震設計狀況下恒載包括結構自重為二期恒載。結構自重:鋼筋混凝土25 kN/m3。

(2) 地震作用。地震動峰值加速度為0.15g,相應地震基本烈度為Ⅶ度,工程區域地震動反應譜特征周期為0.40 s,Ⅱ類場地。

(3) 荷載組合。荷載組合:結構自重+二期恒載+地震作用。

3 地震動輸入

根據《公路橋梁抗震設計規范》(JTG/T 2231-01-2020)第5.3.2款,對未作地震安全性評價的橋梁工程場地,可根據規范設計加速度反應譜,合成與其匹配的設計加速度時程;也可選用與設定地震震級、距離大體相近的實際地震動加速度記錄,通過時域方法調整,使其反應譜與規范設計加速度反應譜相匹配。為考慮地震動的隨機性,設計加速度時程不得少于三組,且應保證任意兩組間同方向時程由式(1)定義的相關系數的絕對值小于0.1[3]。

(1)

對于本工程針對E1和E2兩個水準的地震作用,分別各生成了7組地震動加速度時程,后文的地震響應均采用7組時程計算結果的平均值。

根據《公路橋梁抗震設計規范》(JTG/T 2231-01-2020),在進行時程分析時,地震動輸入分別采用100年73.5%超越概率(重現期約75a)和100年9.5%超越概率(重現期約1 000a)的場地水平加速度時程,地震的激勵方向采用縱向+豎向和橫向+豎向兩種方式。

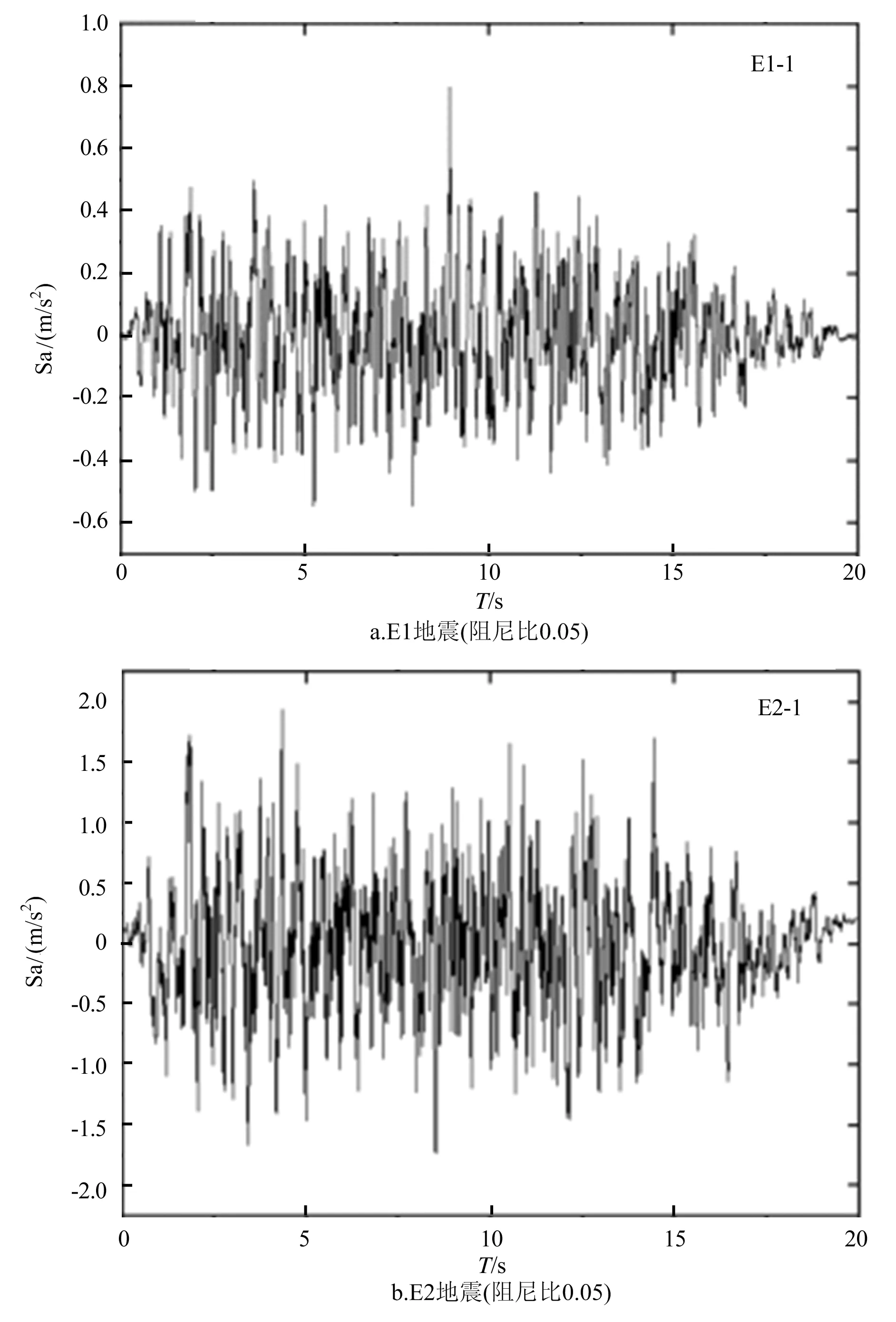

采用人工生成時程波的方式,分別對應E1和E2兩個水準地震的水平向設計反應譜各生成7條地震波,圖1分別為阻尼比0.05的水平向地震加速度時程曲線示意,并經過基線漂移等修正[4]。豎向設計加速度反應譜可由水平向設計加速度反應譜乘以0.5得到。

圖1 水平向人工加速度時程曲線樣本

4 抗震有限元建模

采用通用有限元軟件建立引橋上下部結構模型進行柱式墩的地震響應分析。主梁采用能反映上部結構質量分布和剛度特征的簡化脊梁模型(梁單元)來模擬上部結構的力學特性[5];墩柱采用空間框架單元模擬。

在線彈性反應譜分析中,支座采用釋放局部自由度的主從關系或線彈性Link單元模擬;在非線性時程分析中采用雙線性或多段線連接單元模擬。

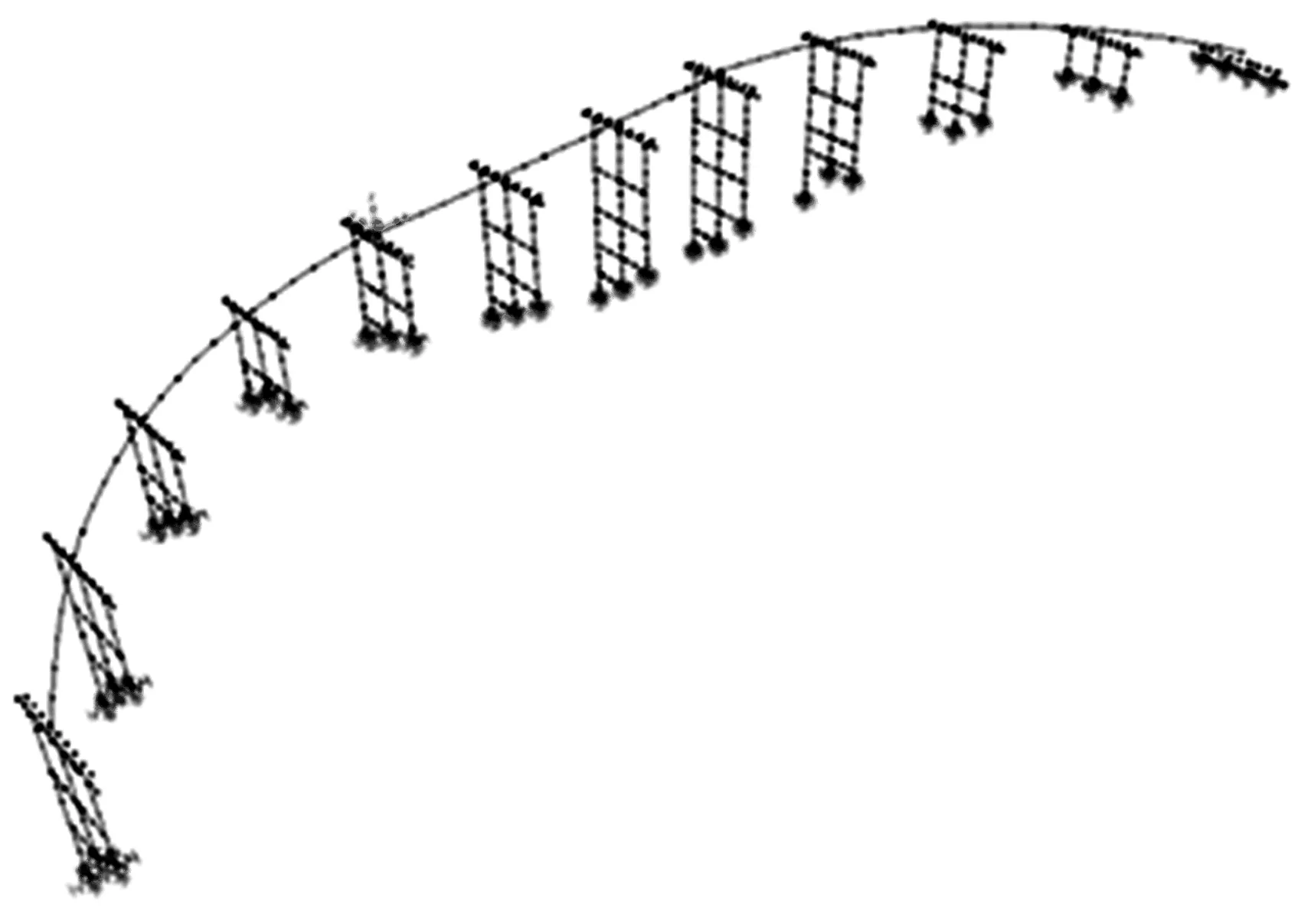

在建立第八聯3×30小箱梁結構抗震有限元模型時,以順橋向為X軸,橫橋向為Y軸,豎向為Z軸。其中主梁和橋墩均離散為空間框架單元,并且墩底和樁基頂部節點采用主從約束連接,基礎采用6×6集中土彈簧模擬土-樁基-橋梁結構的動力相互作用,第八聯引橋有限元模型如圖3所示。

圖2 第八聯引橋抗震有限元模型(補充兩側引橋)

5 結構的自振周期

采用建立的空間有限元模型對橋梁的動力特性進行數學描述,即將結構離散為一系列相互關聯的數學模型,然后通過矩陣方程特征值的求解得到結構的自振周期。本橋采用Ritz向量法分析了橋梁結構的前50階振型,表2僅列出3×30 m小箱梁引橋前10階振動周期。

表2 自振周期

6 橋墩抗震驗算

6.1 驗算原則和方法

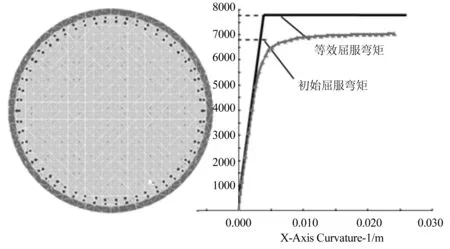

根據在恒載和地震作用下的軸力組合對各橋墩與最不利受力單樁的控制截面進行軸力-彎矩-曲率分析,得出各控制截面的初始屈服彎矩和等效屈服彎矩,進行結構的抗震性能驗算。

墩、樁基的初始屈服彎矩為截面最外層鋼筋首次屈服(考慮相應軸力)時對應的彎矩,而等效屈服彎矩為根據截面M-φ分析(考慮相應軸力),把截面M-φ曲線等效為雙線性所得到得等效屈服彎矩,如圖3所示。

圖3 截面等效彎矩計算示意圖

橋墩和樁基抗震性能目標及驗算準則見表3。

表3 橋墩和樁基抗震性能目標及檢算準則

表中:① 表中M按恒載和地震作用最不利組合計算;②My-截面相應于最不利軸力時的最外層鋼筋首次屈服時對應的彎矩;③Meq-截面相應于最不利軸力時的等效抗彎屈服彎矩。

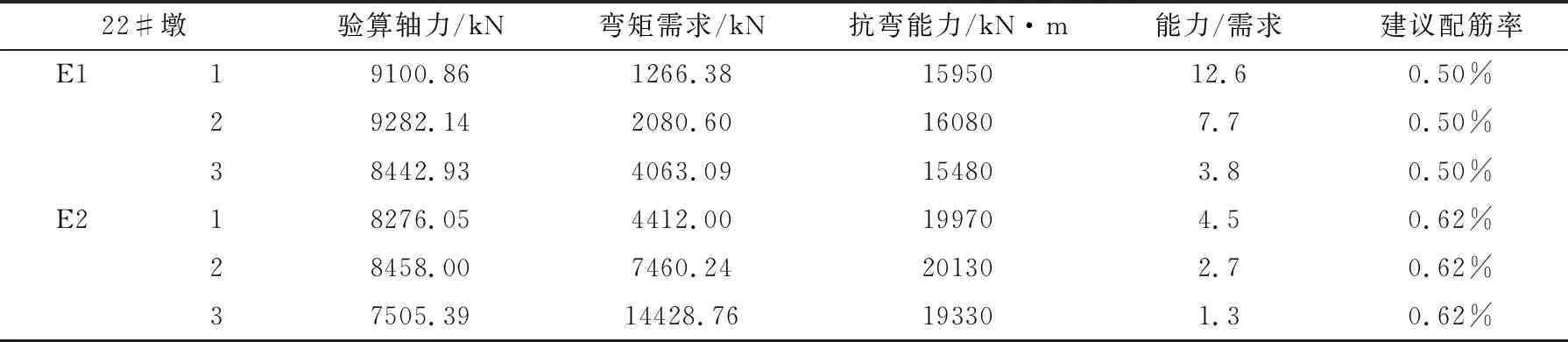

6.2 控制截面抗彎驗算

柱式墩和樁基截面在抗彎驗算中的軸力和彎矩考慮恒載與地震荷載作用下的組合。比較縱向+豎向輸入與橫向+豎向輸入地震作用的計算結果,縱向+豎向輸入計算結果最不利。計算得到的E1、E2地震作用下最不利22#橋墩的內力、抗力及建議配筋率見表4、表5。

表4 各橋墩控制截面抗彎驗算(縱向+豎向輸入)

表5 最不利單樁抗彎驗算(縱向+豎向輸入)

在E1和E2地震作用下,橋墩各關鍵截面以及最不利單樁的抗彎承載能力在建議配筋率下均能滿足抗震驗算要求,且橋墩與樁基礎的建議配筋率應取E1和E2情況下的較大值。

7 結束語

本文針對山區陡坡上樁柱式高墩,采用通用有限元軟件建立了引橋3×30 m小箱梁結構的整體空間抗震有限元分析模型。首先分析了橋梁結構的動力特性;由橋址場地地震參數,獲得E1和E2兩個水準地震下的人工合成時程波;根據結構地震響應分析結果,按照能力/需求的方法,對主橋結構的抗震性能進行了驗算,得到滿足抗震驗算要求下橋墩及單樁各關鍵截面建議配筋率,為近似工程提供參考。