開封府文廟欞星門文物價值分析及文物建筑保護研究

馬志恒, 郭 濤, 王屹峰

(中建國際投資(安徽)有限公司,安徽 合肥 230041)

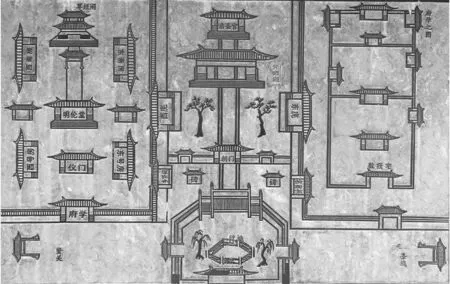

開封是北宋的國都,因此只有“國子監”而無“府文廟”、“府學”。元代,把位于開封城東南隅汴梁路的“國子監”故址上改建的“儒學”稱為“汴梁路學”。明代遭受水災毀滅后復建的開封府“儒學”在李自成圍攻開封時毀于水患。

清順治九年,在現今的開封府文廟舊址處重建(圖1)。文廟坐北朝南,分中路、西路、東路三跨院落,中路建文廟,西路建府學,東路為儒學教授宅。中路先師殿及兩側東西廡皆面闊七間,先師殿后為面闊三間的啟圣祠,先師殿前為面闊三間的戟門,門前設兩碑亭,戟門東西為明宦、鄉賢二祠皆面闊三間。欞星門面闊三間,門前廣場設泮池。西路府學為三進院落的形式,在其軸線上,大門、儀門皆面闊三間,明倫堂面闊五間,千秋道脈坊一座,尊經閣面闊九間。尊經閣兩側東西齋面闊九間,儀門兩側的東西號房面闊七間。東路為三進院落的儒學教授宅,前堂、后堂皆面闊三間。清康熙十一年(1672)大修,府學后殿的墻上至今存有六塊康熙御筆石碑。從1927年開始,泮池、戟門等相繼被國民政府以修建道路的名義拆除,形成了現在的文廟街,文廟內的建筑也因為缺乏保護措施而不斷被毀。新中國成立后,文廟和府學建筑歸開封市第一師范學校使用。1991年,欞星門被認定為開封市文物保護單位。2006年,欞星門被認定為河南省文物保護單位。

圖1 開封府文廟布局圖

1 開封府文廟欞星門概況

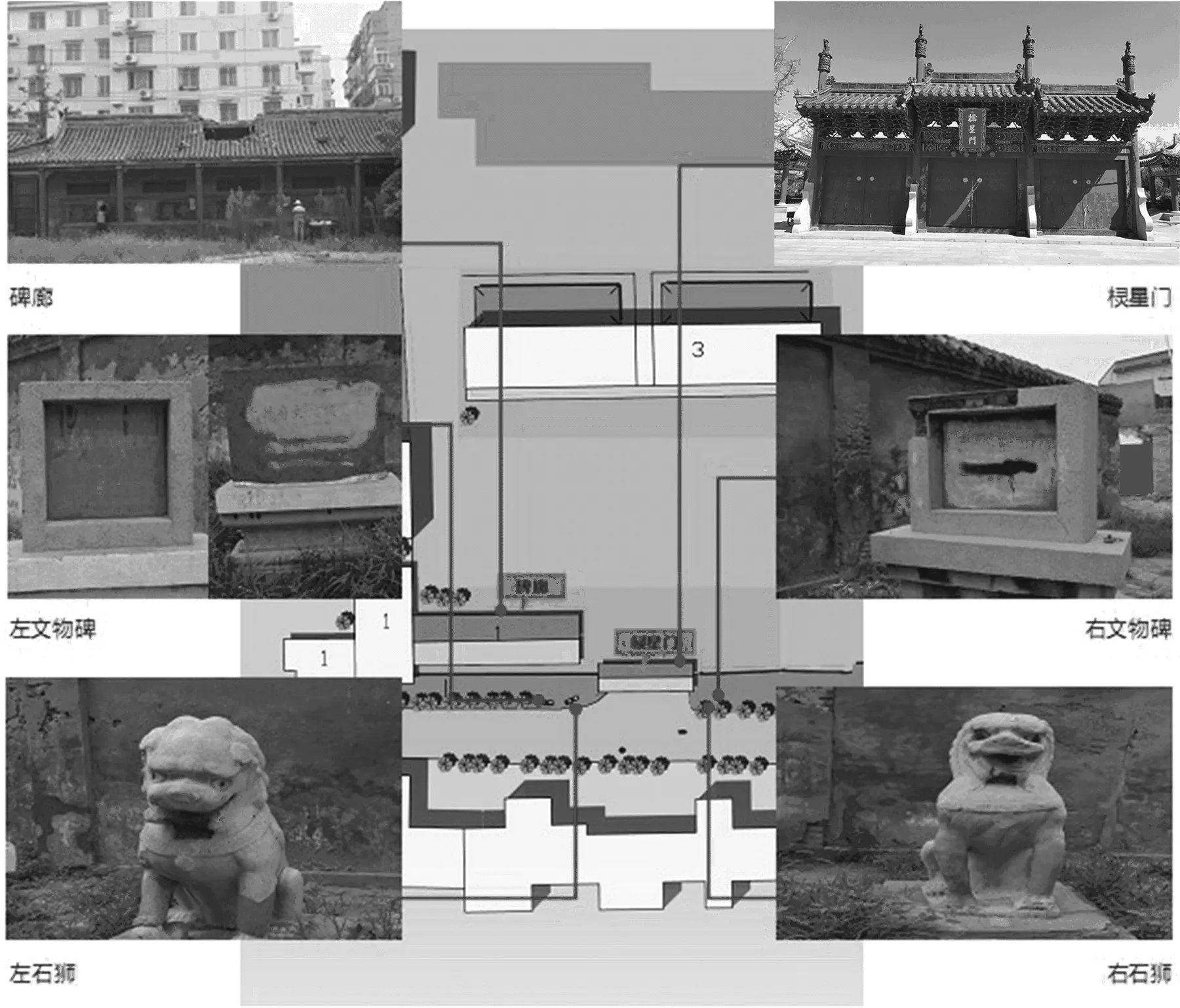

開封府文廟位于開封市龍亭區文廟街北側,建于清順治九年(1653),現僅存文廟欞星門1座及六通學宮康熙御碑等文物建筑(圖2、圖3)。文廟內原有多處石碑、石刻因文廟頹敗多已毀壞,其中《宋二體石經》移至開封市博物館保存,《金女真進士題名記》移至安陽的“中國文字博物館”保存。

圖2 開封府文廟文物分布圖

圖3 六通康熙御筆碑

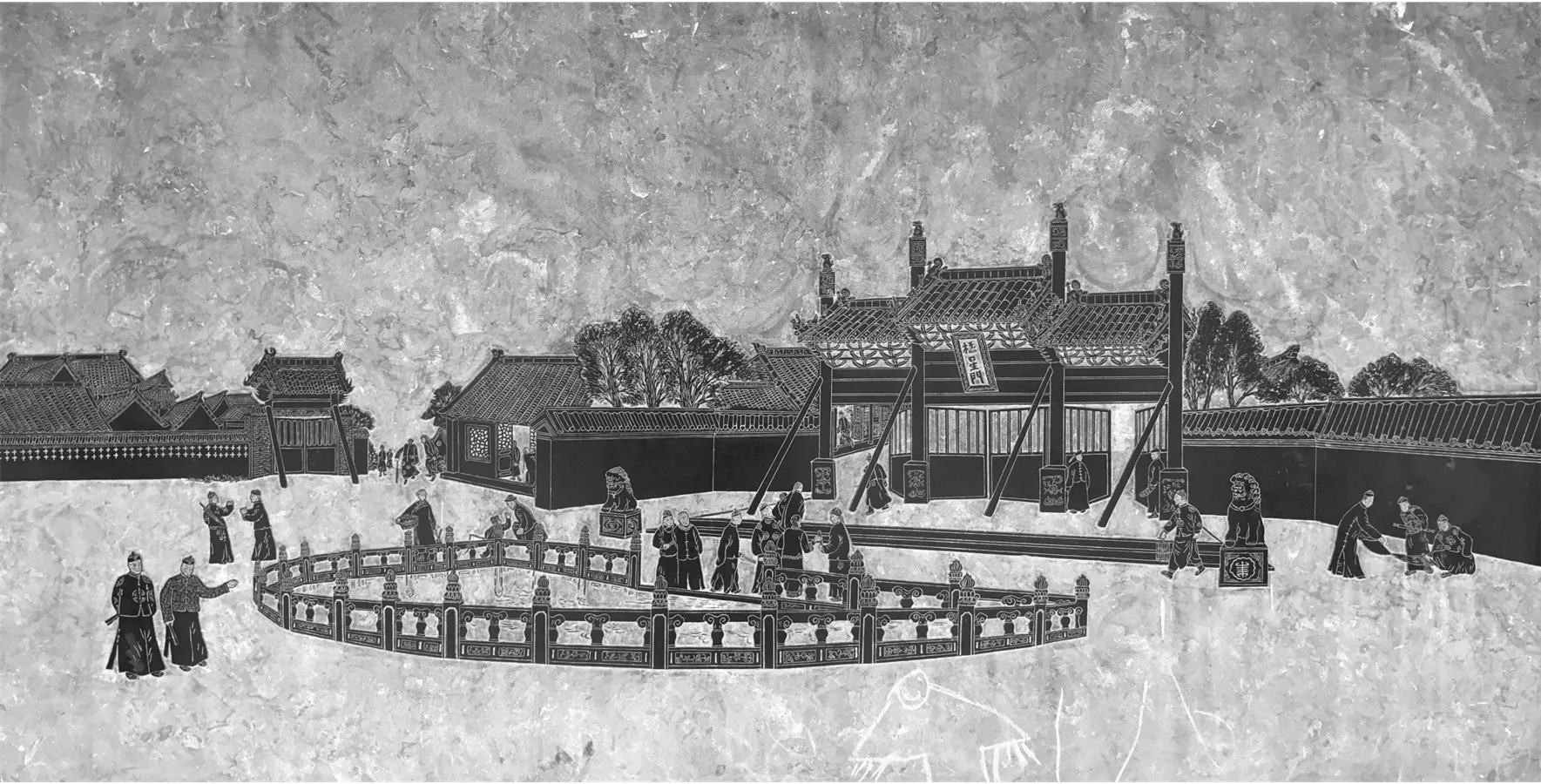

欞星門原位于文廟內,但因文廟長久以來沒有得到很好的保護,布局形式被破壞,多數建筑已無跡可尋,現臨街而立。原文廟街東西設“德配天地”“道冠古今”兩座牌坊,路南設半圓弧形的泮池,高約4尺的石欄環繞,泮池左右還設有“圣城”“賢關”兩牌坊,皆在1927年擴街時被拆除(圖4)。

圖4 開封府欞星門及泮池

2 開封府文廟欞星門的文物價值

開封府文廟欞星門是該保護區內現存最重要的文物,其歷史風貌、建筑布局、建筑形制、建筑裝修、雕飾精湛且保存相對完好,保持了歷史原真性,其歷史、藝術和科學價值在物質文化遺存之中相互滲透。

2.1 歷史價值

文物建筑包含了歷史積淀的信息,是記錄歷史的無聲語言。儒學被封建社會科舉制度奉為經典,因此將文廟之門命為“欞星門”,表示對儒學的尊敬,后來逐漸演變為文廟的中不可或缺的一部分。開封府文廟中除六通康熙御碑外,還有一通保存相對較好的清順治十三年(1657)刻制的“游梁書院增科舉額員由詳”碑刻,內容是修復游梁書院,增設科舉名額之事,反映了清初滿人借科舉穩定社會,廣集人才這一重大歷史事件。從文廟的形制,表現形式,可以反映出這一時期文化影響、政治因素等,也是研究清初科舉制度的實物資料。開封府文廟原有古建筑僅存欞星門1座,對于發掘開封府文廟的歷史及其演變有重要價值,現成為開封非常重要的文化標志。

2.2 科學價值

文廟建筑布局形式有三種,即“左廟右學”“右廟左學”“前廟后學”。從建筑類型上說,全國各地文廟都設有泮池、欞星門、戟門、大成殿、東西廡、明倫堂等,不同的文廟布局形式皆依中軸線布置建筑,體現以中為尊的傳統思想。開封府文廟屬于典型的“左廟右學”形式,坐北朝南,從南向北分別是泮池及兩側的牌坊、欞星門構成前院禮儀部分,戟門、先師殿、東西廡、啟圣宮等構成后院。右邊學府內的建筑也依中軸線,左右對稱布置,從南向北依次是大門,儀門及兩側的東西號房、明倫堂、尊經閣及兩側的東西齋房。整個文廟內院落眾多,形式多變,開封府文廟布局合理,裝飾精湛,對于研究文廟的建筑布局形式、空間變化、文廟構成元素等具有重要參考價值。

欞星門是文廟類建筑中必不可少的部分,通常建于泮池和影壁、泮池和圣門或泮池和戟門之間,多取決于文廟的布局形式。開封府文廟欞星門為木質、平面呈“一”字形的牌樓,位于泮池和戟門之間,為四柱三間抬梁式牌坊,牌坊正面刻有“欞星門”3個字,4根柱頂飾有石雕走獸的華表柱作為支撐(俗名通天吼),中柱高8 m,邊柱高7.5 m,當心間開間4.3 m,稍間開間3.9 m,柱間設門扇,當心間略高,門上施六攢九踩斗栱,稍間門上施五攢九踩斗拱,門上正脊設鴟尾,當心間垂脊設3對脊獸,稍間垂脊設1對脊獸。文廟中現存的欞星門具有典型的清代建筑特征,集中反映了清初的建筑風格和建筑技藝,對研究清初建筑是極為寶貴的實物資料。門前還有石獅1對,亦為文廟原物,對研究清初石刻技術發展也是珍貴的實物資料。

2.3 建筑藝術價值

文物建筑綜合了材料、技術、民族、美學等各方面元素,使人們能夠在有限的空間中有無限美的感受。開封府文廟欞星門平緩的屋頂、瓦當、滴水、柱礎的風格,枋子上的彩繪及文廟雕刻,對研究清初建筑文化藝術及其發展價值重大。清初時期斗拱形式、做法,不僅僅反映了當時的建筑技藝,更為歷史時期的文化藝術的研究提供了依據。欞星門前兩只形態各異的石獅子,反映民間雕刻藝術性的同時增添一點雄偉莊重的色彩。

3 開封府文廟欞星門破壞原因分析

(1) 文廟保護區內文物建筑破損嚴重,欞星門油漆脫落嚴重,多處構件損壞,建筑局部破損或坍塌保護手段單一,保護力度不夠。劃定的保護范圍內,隨意加建、貼建違章建筑,對周邊建筑的高度控制不足,對保護區內原有文化重視不足,破壞了原有的建筑格局及氛圍。

(2) 文廟保護區內道路凌亂,部分地段過于狹窄,不利于人車的通行且無法滿足消防安全的要求。欞星門前街道地勢增高,弱化了欞星門的氣勢,在周圍環境的襯托下更顯破敗。

(3) 文廟保護區內敷設的上水、下水、電力、電訊等市政基礎設施均為明線架設,且設施簡陋、老化、年久失修,隱藏著極大的火災隱患。僅滿足現階段使用,無法以后發展的需要。

(4) 文廟保護區周邊建筑類型凌亂,大部分為民居,環境雜亂不堪,無法滿足現代人的生活要求,對于游客或者其他的外來者毫無吸引力。(圖5)

圖5 損壞原因分析圖

4 對開封府文廟欞星門保護的幾點思考

4.1 保護和利用文物建筑及其價值,使其與經濟發展相協調

城市現代化的過程中,文物建筑保護與城市發展的矛盾越來越多,發展文物旅游是保護文物建筑并解決這些矛盾的方法之一。對開封府文廟來說,完全保護文物建筑風貌實踐難度較大。保護區內很多舊民居已經無法滿足現代生活的需要,可在改造中以保護文物建筑為重點,做到專職、專業人員保護、政府保護、民眾參與保護相結合的良性循環狀態。在對開封府文廟欞星門的文物保護的同時,將文化價值與社會經濟發展科學合理地結合在一起,使文廟管理機構成為開封府文廟欞星門、儒家文化、傳統教育管理的研究及相關資料信息研究中心,對文化遺產內涵進行深入研究的基礎,探索促進文物保護的利用模式,探索文物保護與地方經濟和社會發展之間的平衡機制,促使歷史文化遺產的永續保存與地方社會發展的雙贏。

4.2 文物本體的保護應遵循最小干預、可識別性

從開封府文廟欞星門破壞原因調研、評估分析陳述中可以看出,審慎確定保護工程類別,按照遺產保護原則,科學采取文物本體保護措施,解決因老化、自然力侵蝕及人為破壞造成的遺產本體殘損。建立健全開封府文廟欞星門保護、研究、利用的科學體系與制度,完整的保護文廟及其產生、發展的環境,所采取的保護措施在主體結構方面最大限度地保持文物現狀及風貌,展開積極有效的保護與搶救,將文物建筑與碑刻置于安全環境中,防止文物建筑被進一步破壞,延續其生命力,從戰略與法制高度上實現遺產資源的整體保護。

4.3 堅持開封府文廟欞星門文物本體保護與環境保護、整體格局相結合

制定嚴格的保護管理要求和科學合理的保護措施、技術手段,對文廟內外的歷史環境適度地修復,拆除原有院落東、北部現代建筑及違章建筑,完善基礎設施及安全防范建設,滿足遺產保護與利用及可持續發展的要求。梳理交通流線,對影響文物建筑風貌的建筑及道路整改,部分道路拓寬。研究文物建筑原生環境信息,采用不同的手法,盡最大可能修復歷史環境要素,整治影響文物環境的因素。開封府文廟保護區劃采用點、線、面結合的方式,以文廟欞星門為點,建筑群為線,文廟附近的珠璣巷街區為面,共同組成開封市儒家文化、開封傳統民居建筑文化展示中心。評估文廟價值、展示現狀,調整展示功能,完善展示與服務設施,以各種方法擴大遺產的社會影響,普及遺產保護理念,協調遺產價值實現與相關利益者及社會發展的關系。規劃以現有欞星門為主的軸線建筑群,結合現代功能形式,作為管理用房、游客接待中心及開封傳統建筑文化展示中心等,局部恢復原有文廟建筑格局,體現文廟價值,但沒必要將文廟格局中的建筑全部復建,新生一批假文物建筑。

5 結束語

開封府文廟雖然殘存文物建筑較少,但從其概況及文物價值分析可知,其蘊含了豐富的歷史價值、科學價值及建筑藝術價值,對于研究清初建筑技藝及文化提供重要實物依據,對于研究清初科舉制度亦有重要意義。對開封府文廟破壞原因分析可以看出對文物建筑保護不科學,需要探索文物建筑保護與城市發展的新模式,缺乏對文物建筑保護與環境保護、整體格局相融合的考慮,文物建筑保護仍面臨著巨大挑戰。

在經歷了20世紀舊區改造的負面影響后,由盲目拆建轉向了以保護性改造為主的發展戰略,處理好保護與繼承的關系。讓人們認識到文物建筑保護帶來的優點不僅僅在歷史文化方面,而且在環境和經濟上都具有可觀的效益。