某地道基坑工程支護(hù)方案設(shè)計分析

張 力, 吳俊鈺

(義烏市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司,浙江 義烏 322000)

1 工程實(shí)例

1.1 工程概況

某城區(qū)快速路工程采用“地下快速路+地面輔道”形式,其中地道主線采用單箱雙室結(jié)構(gòu),雙向六車道形式,具體布置為:1.1 m(側(cè)墻厚度)+16.6 m(單室凈寬)+0.8 m(中隔墻厚度)+16.6 m(單室凈寬)+1.1 m(側(cè)墻厚度)=36.2 m(總寬);1.1 m(頂板厚度)+6.7 m(凈高)+1.1 m(頂板厚度)=8.9 m(總高)。地道平均埋深2 m,板底標(biāo)高-10.9 m。基坑開挖深度按11.4 m考慮。

1.2 地質(zhì)條件

(1)現(xiàn)狀地形地貌。現(xiàn)狀地形基本平坦,高程在61.3~62.5 m之間。目前擬建場地原有建筑已拆除,為空地;場地西側(cè)為某地產(chǎn)E地塊,本地道基坑距地產(chǎn)E地塊紅線最近距離為12 m,距E地塊擬建地下室最近距離為17.2 m(主線PM67、PM68節(jié)段處)。周邊環(huán)境如圖1所示。

圖1 周邊環(huán)境示意圖

(2)地質(zhì)條件。基坑開挖范圍內(nèi)以雜填土、粉質(zhì)黏土、圓礫、強(qiáng)分化粉砂巖、細(xì)砂巖、中風(fēng)化粉砂巖、細(xì)砂巖、微風(fēng)化粉砂巖、細(xì)砂巖為主,場地內(nèi)無不良地質(zhì)作用,各土層埋深如圖2所示。

圖2 本項目典型地質(zhì)剖面

(3)沿線水文條件。場地內(nèi)地下水以上層滯水、孔隙潛水、基巖裂隙水等形式存在,初見水位4.20~6.70 m,未見承壓水。

(4)各巖土層物理力學(xué)指標(biāo)。地層物理力學(xué)指標(biāo)和各土層滲透系數(shù)見表1、表2。

表1 土體計算參數(shù)

表2 各土層滲透系數(shù)

2 基坑支護(hù)設(shè)計方案

本文選取該項目主線PM67、PM68節(jié)段處典型剖面進(jìn)行分析,共設(shè)計支護(hù)方案三種。

2.1 支護(hù)選型一

支護(hù)高度11.4 m,采用“樁錨支護(hù)”體系,冠梁頂以下1 m開始設(shè)置預(yù)應(yīng)力錨索,錨桿傾角25°,豎向每隔2.5 m設(shè)置一道,共四道錨索,縱向每隔3.2 m設(shè)置一道。設(shè)計參數(shù)見表3、表4,設(shè)計方案如圖3所示。

表3 支護(hù)樁設(shè)計參數(shù)

表4 錨桿設(shè)計參數(shù)

圖3 選型一斷面設(shè)計

2.2 支護(hù)選型二

支護(hù)高度11.4 m,采用“放坡+樁錨支護(hù)”體系,上部2.5 m采用1∶1.5放坡,下部8.9 m采用樁錨支護(hù),錨桿布置間距、角度等均同支護(hù)選型一,共設(shè)置三道錨索。設(shè)計方案如圖4所示,設(shè)計參數(shù)見表5、表6。

圖4 選型二斷面設(shè)計

表5 支護(hù)樁設(shè)計參數(shù)

表6 錨桿設(shè)計參數(shù)

2.3 支護(hù)選型三

“放坡開挖”形式,放坡總高度11.4 m,放坡總寬度10.7 m。根據(jù)地質(zhì)情況設(shè)計兩級放坡,上部約7 m土層采用1∶1放坡,下部約4.4 m巖層采用1∶0.5放坡,過度平臺寬度1.5 m。坡面設(shè)置100 mm厚C20混凝土及A8@200×200鋼筋網(wǎng)護(hù)面。設(shè)計方案如圖5所示。

圖5 選型三斷面設(shè)計

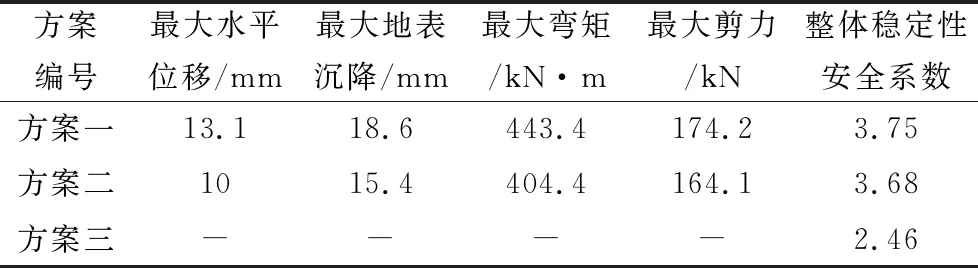

3 方案安全性分析

基坑坑邊設(shè)計地面超載根據(jù)場地條件并考慮施工便道工程車輛通行等情況取30 kPa。方案一、二的內(nèi)力變形如圖6、圖7所示,三種方案的計算值對比見表7。對比后可發(fā)現(xiàn),三種方案內(nèi)力變形及安全性均滿足相關(guān)規(guī)范要求。但方案二基坑最大水平位移較方案一少3.1 mm,最大地表沉降較方案一少3.2 mm,最大彎矩及剪力也較方案一更小。其主要原因在于方案二摘除了2.3 m易發(fā)生滑動的雜填土,使得土壓力降低。另外,方案三整體穩(wěn)定性低于方案一、二。

圖6 選型一內(nèi)力變形包絡(luò)圖

圖7 選型二內(nèi)力變形包絡(luò)圖

表7 三種方案計算值對比

4 方案經(jīng)濟(jì)效果分析

為了使數(shù)據(jù)更加直觀,將上述三種基坑支護(hù)選型的施工費(fèi)用(不含措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、增值稅等)折合為每延米進(jìn)行對比,見表8。

表8 三種方案施工費(fèi)用對比

對比后可發(fā)現(xiàn),方案三施工費(fèi)用最低,為三種方案中最經(jīng)濟(jì)的選型。另外,方案二較方案一在灌注樁、鋼腰梁、錨桿等工程量上均有所減少,因此,每延米工程造價降低4 652元。

5 場地適用性分析

若采用方案一,基坑可垂直開挖,基坑距E地塊紅線12 m,此范圍可用作臨時施工便道,為本項目基坑施工提供極大便利性。但由于本項目施工周期長于E地塊,E地塊地下室明確采用放坡開挖,若E地塊地下室進(jìn)行施工則第一道錨桿的作用將被削弱,且第一道錨桿錨固段距E地塊地下室側(cè)墻最近距離僅1 m,存在安全隱患。

若采用方案二,因該方案為“放坡+樁錨支護(hù)”形式,導(dǎo)致基坑上口線向外退9.38 m,坡頂距E地塊紅線僅5.95 m,但在保證不侵占E地塊紅線的前提下仍具備作施工便道的條件。該方案第一道錨桿較方案一下降了2.5 m,E地塊放坡開挖時對第一道錨桿的影響減弱,且第一道錨桿錨固段距E地塊地下室側(cè)墻最近距離增大至2.7 m。

若采用方案三,基坑上口線向外退11 m,坡頂距E地塊紅線僅1.3 m,設(shè)置施工便道將侵占E地塊紅線。若E地塊竣工且在紅線處設(shè)置圍墻,則更無條件設(shè)置施工便道,將很大程度上影響本項目施工進(jìn)度。

6 結(jié)論及建議

(1)本項目基坑支護(hù)設(shè)計的核心思路是在保證安全性的前提下,結(jié)合適用性、經(jīng)濟(jì)性等多方面因素,選擇最優(yōu)支護(hù)形式。根據(jù)以上分析,本項目選擇方案二作為最終基坑支護(hù)形式。目前,該項目正在順利施工,實(shí)踐證明方案二為較理想的支護(hù)選型。

(2)隨著城市化建設(shè)的加速,城市用地越來越擁擠,建筑場地周邊環(huán)境也越來越復(fù)雜,由于本項目位于市中心,市區(qū)交通繁忙,在基坑設(shè)計中不僅需要考慮安全性,同時還需要滿足交通疏解、工期及經(jīng)濟(jì)性等諸多要求。結(jié)合場地內(nèi)環(huán)境,充分論證后,采用合理的支護(hù)形式將是一種經(jīng)濟(jì)有效的處理方法。

(3)本文設(shè)計思路可為類似工程提供借鑒。

(4)本文方案二仍有諸多優(yōu)化之處,下一步可以深入研究,優(yōu)化方案二錨桿長度及錨桿布置間距等,從而進(jìn)一步降低成本。