馬鞍山市工業(yè)經(jīng)濟(jì)空間結(jié)構(gòu)研究

郭亞軍,王山東

(1.河海大學(xué) 地球科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210000)

工業(yè)是第二產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),整個區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和其他產(chǎn)業(yè)都與其有著較強(qiáng)的聯(lián)動關(guān)系[1]。產(chǎn)業(yè)的分布情況在一定程度上可以看出該區(qū)域的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度,同時也能展現(xiàn)其發(fā)展水平[2]。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的空間結(jié)構(gòu)布局對于一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的作用[3]。

2 0 世紀(jì)5 0 年代有了經(jīng)濟(jì)空間結(jié)構(gòu)的概念,Weber[4]創(chuàng)立的工業(yè)區(qū)位論研究范圍局限于單個產(chǎn)業(yè)部門;Isard[5]開始重點關(guān)注對區(qū)域的綜合研究分析;Perroux[6-7]經(jīng)過完善形成了區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長極理論;Friedmann[8-9]提出核心—邊緣理論,將區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展分為前工業(yè)化階段、工業(yè)化初期階段、工業(yè)化階段、工業(yè)化成熟階段4 個階段。國內(nèi)相關(guān)方面的研究起步較晚,相對而言沒有國外成熟,主要是探討生產(chǎn)力空間布局及其原則[10],提出區(qū)域發(fā)展平衡發(fā)展戰(zhàn)略和不平衡發(fā)展戰(zhàn)略[11],研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)成長與區(qū)域結(jié)構(gòu)的演變之間的關(guān)系[12-13],探討我國宏觀經(jīng)濟(jì)空間結(jié)構(gòu)[14-15]及我國城市的空間分布規(guī)律[16]。

由于起步較晚,專家們注重對理論模型的分析而忽略對實際案例的驗證,同時對市域?qū)用娴难芯枯^少。基于此,本文以馬鞍山市下轄區(qū)縣為基本單元,采用偏離-份額分析法(SSM)對馬鞍山市下轄區(qū)縣的不同工業(yè)部門進(jìn)行研究,揭示馬鞍山市工業(yè)經(jīng)濟(jì)空間結(jié)構(gòu)的演化特征,為制定相關(guān)政策提供依據(jù)。

1 理論方法

美國學(xué)者Dunn 等[17]從20 世紀(jì)中期起開始陸續(xù)提出偏離-份額分析法(SSM),自此該方法開始逐步應(yīng)用于各國的區(qū)域和城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的分析之中。這種方法相較于其他方法更加靈活全面,而這種特性使它能夠表明經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化的原因,從而為規(guī)劃和發(fā)展提供方向。

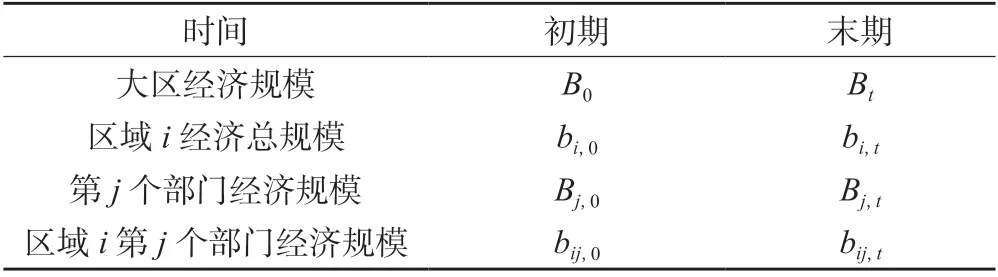

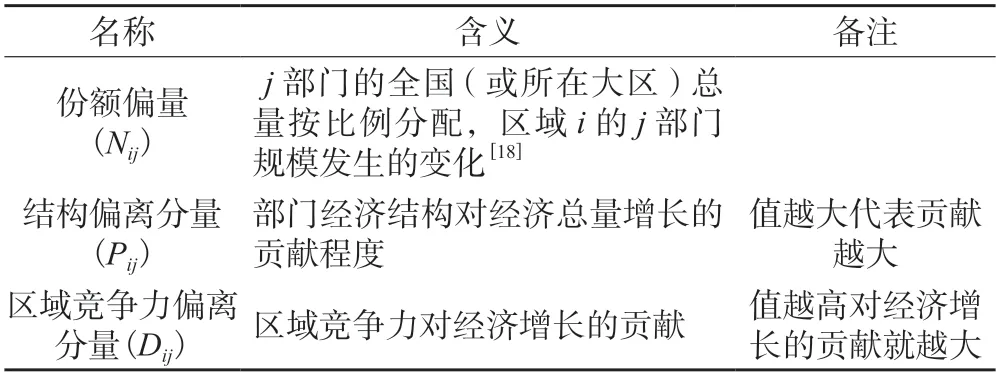

某區(qū)域i(馬鞍山市下各區(qū)縣)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)在時間t 內(nèi)發(fā)生改變,同時按照特定規(guī)則,馬鞍山的經(jīng)濟(jì)被分為n 個部門,各量定義如表1 所示。

表1 SSM 中各量的含義

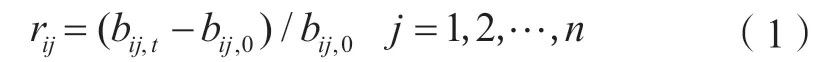

區(qū)域i 第j 個產(chǎn)業(yè)部門在[0,t]時間段的變化率為:

所在大區(qū)(馬鞍山)j 產(chǎn)業(yè)部門在[0,t]時間段的變化率為:

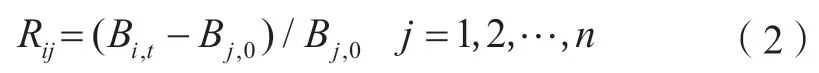

區(qū)域各產(chǎn)業(yè)部門規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化得到下式:

式中,Gij是區(qū)域i 第j 產(chǎn)業(yè)部門在[0,t]時間段內(nèi)的增長量;Nij,Pij,Dij是Gij在該時間段內(nèi)的3 個分量;表達(dá)式如式(4)所示,各量含義如表2 所示。

表2 SSM 中三分量的含義

2 實驗與分析

2.1 研究區(qū)概況

馬鞍山市是安徽省下轄地級市,位于安徽省最東部,橫跨長江東西,地處117°53′E ~118°52′E,31°24′N~32°02′N 間。馬鞍山市是一個臨江近海城市,東與南京市江寧區(qū)、溧水區(qū)以及高淳區(qū)毗鄰,對整個安徽省的發(fā)展起到承東啟西的作用,是合肥都市圈和南京都市圈的重要城市[2]。馬鞍山現(xiàn)轄三區(qū)三縣,分別是當(dāng)涂縣、含山縣及和縣、花山區(qū)、雨山區(qū)和新設(shè)立的博望區(qū),全市總面積4 049 km2,2017 年常住人口230.2 萬人。

以馬鋼為首的鋼鐵工業(yè)基地聞名于全國,是安徽省最重要的工業(yè)區(qū)之一[2]。 同時,馬鞍山市的制造業(yè)也有較為堅實的基礎(chǔ),其中冶金工業(yè)由于長期為馬鋼公司提供服務(wù),積累了大量的配備設(shè)施和經(jīng)驗,位于全國前列。

2.2 數(shù)據(jù)說明

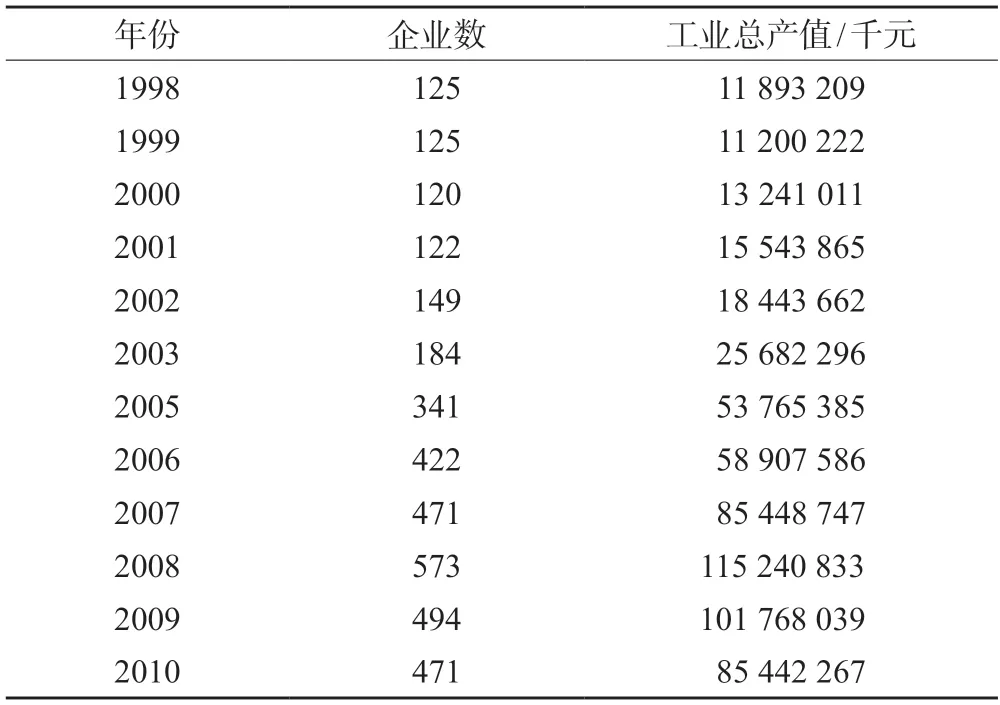

本文的原始數(shù)據(jù)是馬鞍山市1998-2010 年(除2004 年)各年份的工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),原始數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)量情況如表3 所示。

表3 馬鞍山市各年份工業(yè)企業(yè)數(shù)目與總產(chǎn)值

依據(jù)上述模型分析馬鞍山市3 個時段的(1998-2001、2002-2006、2007-2010)工業(yè)結(jié)構(gòu)。同時由于“三分巢湖”的區(qū)劃調(diào)整是在2011 年,本文對馬鞍山市的研究還是以原區(qū)劃為準(zhǔn),即當(dāng)涂縣、花山區(qū)、金家莊區(qū)和雨山區(qū)。在行業(yè)分類上《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011)將各行業(yè)分為大類、中類、小類,對應(yīng)的分類代碼依次是兩位數(shù)、三位數(shù)、四位數(shù),本文主要研究兩位數(shù)的大類,以馬鞍山市三區(qū)一縣的不同大類工業(yè)部門的總產(chǎn)值為指標(biāo),依據(jù)上述模型分析馬鞍山市1998-2010 年各年份的工業(yè)結(jié)構(gòu)。

2.3 結(jié)果分析

2.3.1 各區(qū)縣的工業(yè)總體分析

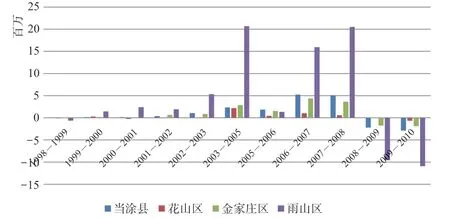

在進(jìn)行工業(yè)結(jié)構(gòu)分析之前,需對工業(yè)總體進(jìn)行宏觀的分析,首先得到馬鞍山市各區(qū)縣工業(yè)總體SSM 分析表(表4),由于是工業(yè)總體的分析表,結(jié)構(gòu)變量Pi全部為零屬正常,當(dāng)涂縣和金家莊區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的變化趨勢一致。1998-2008 年,由于積極的財政政策、“十五”計劃的施行以及2001 年我國加入WTO后,融入經(jīng)濟(jì)全球化的步伐加快,所以這段時間工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈上升趨勢,且產(chǎn)業(yè)部門的增長量也逐年增加。2008 年是馬鞍山改革發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年,面對自然災(zāi)害、突發(fā)事件、國際金融危機(jī)這些難以預(yù)料及歷史罕見的重大挑戰(zhàn)和考驗,2008-2010 年工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率為負(fù),處于衰退期。雨山區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量在1998-1999 年有一個短暫的衰退期,后面的趨勢也與它們一致;而花山區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的變化比較復(fù)雜,中間有幾年工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長量為負(fù),總體上是一個“降升降升降”的過程。

圖1 顯示從區(qū)域競爭力偏離分量Di而言,當(dāng)涂縣是正值最多的一個,且逐年增加,說明工業(yè)競爭力逐年增強(qiáng),對經(jīng)濟(jì)增長的作用最大。金家莊區(qū)Di的變化趨勢與當(dāng)涂縣在一定程度具有正的相關(guān)性,工業(yè)競爭力也較強(qiáng)。花山區(qū)正負(fù)年份相差無幾,也是工業(yè)競爭力中等的區(qū)縣。雨山區(qū)的Di逐年降低后,在2008 年競爭力增強(qiáng),在4 區(qū)縣中工業(yè)競爭力最弱。

表4 當(dāng)涂縣、花山區(qū)工業(yè)總體SSM 分析表

表5 金家莊區(qū)、雨山區(qū)工業(yè)總體SSM 分析表

圖1 馬鞍山市三區(qū)一縣工業(yè)部門SSM 之Di

圖2 馬鞍山市三區(qū)一縣工業(yè)部門SSM 之Ni

2.3.2 各區(qū)縣部門工業(yè)結(jié)構(gòu)分析

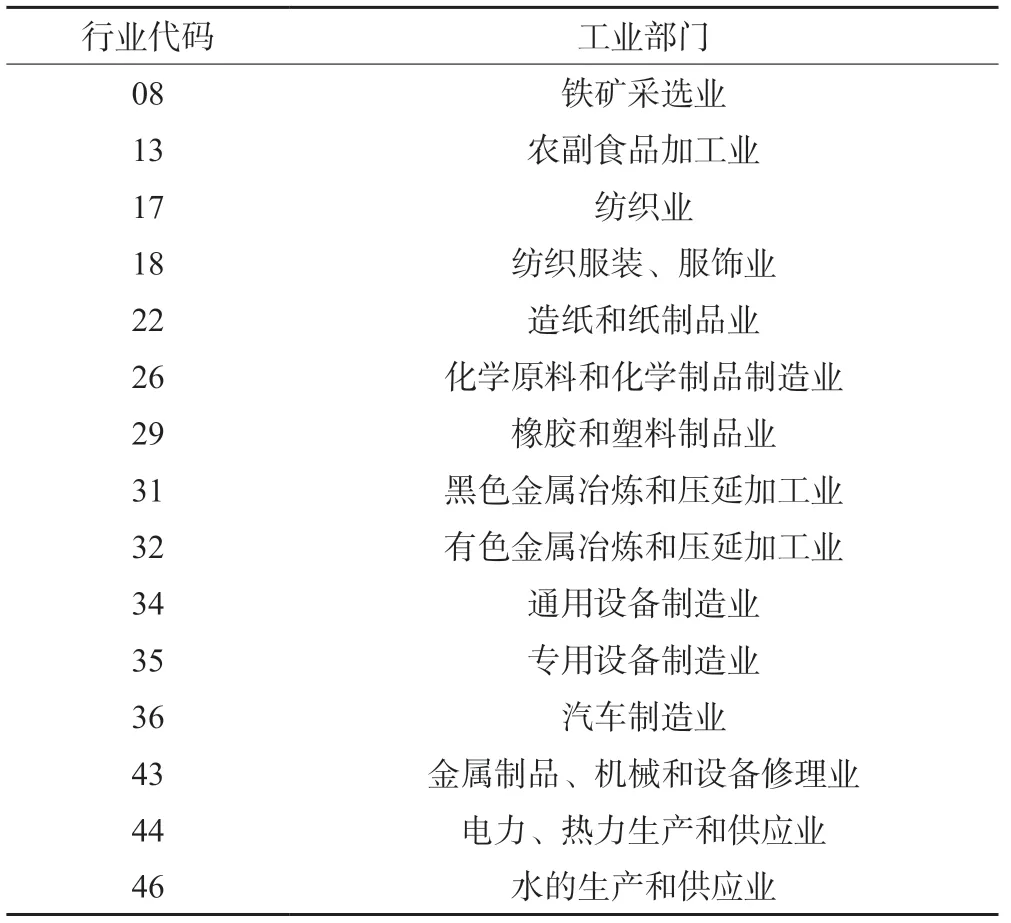

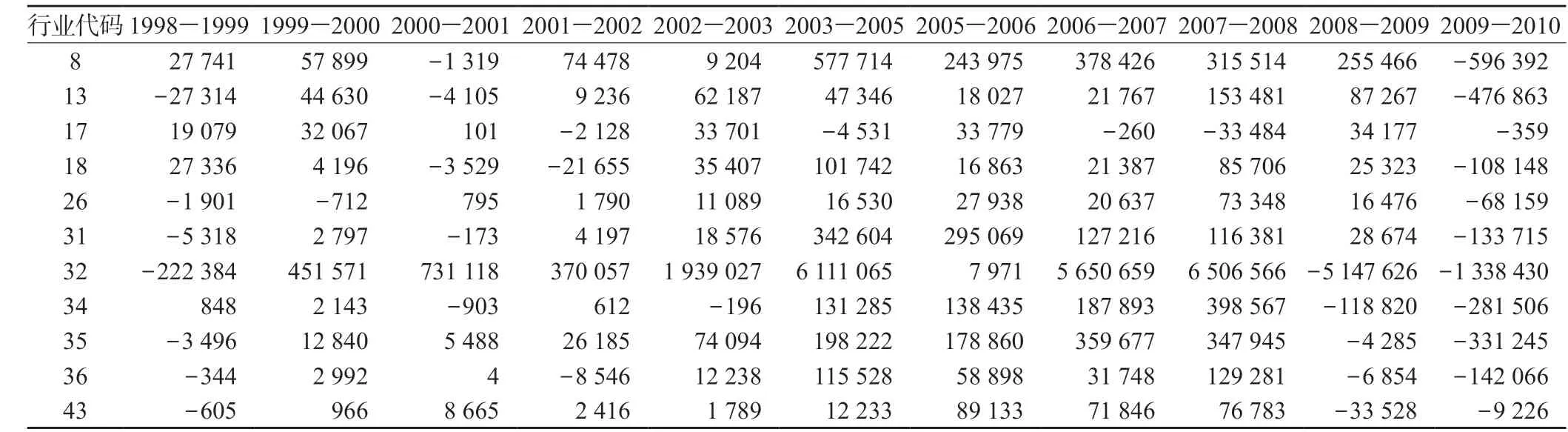

根據(jù)前文模型得到馬鞍山市三區(qū)一縣的工業(yè)部門的SSM 分析表,為予研究簡便,這里用行業(yè)代碼代表具體的工業(yè)部門,二者的對照如表5 所示。

首先關(guān)注工業(yè)部門經(jīng)濟(jì)總量的變化,選取每個縣(區(qū))主要的工業(yè)部門,例如當(dāng)涂縣選取鐵礦采選業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等8 個工業(yè)部門,花山區(qū)選取紡織服裝、服裝業(yè)等4 個工業(yè)部門,金家莊區(qū)選取造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料等8 個工業(yè)部門,雨山區(qū)選取鐵礦采選業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等11 個工業(yè)部門每年的經(jīng)濟(jì)總量,得到該地區(qū)所有工業(yè)部門每年的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量。根據(jù)圖3 可見,當(dāng)涂縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量基本每年都是正值,而且逐年增加,工業(yè)處于飛速發(fā)展期。花山區(qū)的工業(yè)部門較少,但正值較多,都屬于穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)業(yè),1998-2010 年期間花山區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量一直處于平穩(wěn)階段。金家莊區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量基本每年都是正值,與當(dāng)涂縣有著相似的變化趨勢,在2008-2010 年期間工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量出現(xiàn)下降趨勢。雨山區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他3 縣區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量,其中主要原因是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的變化與其他所有部門不是一個數(shù)量級,1998-2008 年的主要趨勢是上升,但2008-2010 年急速下降。

表5 工業(yè)部門行業(yè)代碼對照表

圖3 馬鞍山市三區(qū)一縣工業(yè)部門SSM 之Gij

雨山區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量相較于其他3 個縣區(qū)要高出很多。根據(jù)表6 可以看出,雨山區(qū)中有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的結(jié)構(gòu)偏離分量與其他工業(yè)部門不在同一數(shù)量級,說明該工業(yè)部門的競爭力對經(jīng)濟(jì)增長的作用很大,直接影響雨山區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量,是雨山區(qū)的主要工業(yè)部門。當(dāng)涂縣在研究初期的主力部門是紡織業(yè)和農(nóng)副食品加工業(yè),但到后期,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)及通用設(shè)備制造業(yè)所占比重逐漸增加,并形成了以這三個部門為核心產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)模式。

表6 雨山區(qū)工業(yè)部門SSM 分析表之Pij

3 結(jié) 語

馬鞍山市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的主體是鋼鐵工業(yè),具有典型的資源型、初級化特征,全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠鋼鐵冶煉、設(shè)備制造,工業(yè)化程度對經(jīng)濟(jì)空間經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長都有很重要的作用[17],通過研究得到以下結(jié)論:

1)當(dāng)涂縣和金家莊區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量從1998-2008 年每年都在上升,但是當(dāng)涂縣上升的工業(yè)部門是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),而金家莊區(qū)上升的工業(yè)部門是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)和通用設(shè)備制造業(yè)。花山區(qū)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量一直處于平穩(wěn)階段,由此表明花山區(qū)需要完善其工業(yè)結(jié)構(gòu)。

2)1998-2010 年期間,當(dāng)涂縣主力部門從紡織業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)轉(zhuǎn)移到有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)及通用設(shè)備制造業(yè)。雨山區(qū)主力部門一直是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)。

3)本文對馬鞍山工業(yè)經(jīng)濟(jì)空間結(jié)構(gòu)的研究仍然是基于傳統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對于空間結(jié)構(gòu)布局演變機(jī)制的研究還比較片面化、淺層化,未來還需要從制度環(huán)境、市場主體等其他方面深化研究與探討。

隨著國家宏觀調(diào)控的不斷加深,馬鞍山產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中潛在的矛盾和問題不斷顯現(xiàn)并且日漸突出,例如結(jié)構(gòu)檔次低、能耗高、效益低、適應(yīng)市場能力弱等[16]。因此馬鞍山應(yīng)該發(fā)展多種支柱產(chǎn)業(yè),使其能夠在市場變化中快速調(diào)整;同時應(yīng)該加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的外向程度,使產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度增高,提升馬鞍山產(chǎn)品的附加值,提供市場競爭力;第三是避免結(jié)構(gòu)趨向同化現(xiàn)象,加快馬鞍山的資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)換過程。