纖維素基碳材料及其在超級電容器中的應用進展*

李丹妮,白秋紅,舒 羽,白 林,陳 邦,李 聰,申燁華,宇山浩,3

(1.西北大學 化學與材料科學學院 合成與天然功能分子教育部重點實驗室,西安 710127;2.西北大學 食品科學與工程學院,西安 710069;3.大阪大學 工學研究科,日本 大阪,565-0871)

0 引 言

隨著人口增長和人類社會的發展,化石能源例如煤炭、石油等不可再生能源的過度消耗及其所造成的環境污染問題,已引發了一系列嚴重的社會危機。開發新能源或新型儲能能力強、可再生的儲能系統成為當今能源領域重要的研究方向[1]。

超級電容器作為電化學儲能設備,憑借功率密度高、充放電快、循環壽命長、成本低、無污染等優勢吸引了人們廣泛關注[2],其主要由電極材料、電解質、集流體和隔膜組成[3]。

超級電容器按照儲能機理主要分為兩類:雙電層電容器和法拉第贗電容器[4],前者主要依靠電極表面離子吸附儲存電荷,而贗電容器通過電極材料和電解液之間快速可逆的氧化還原反應實現電荷儲存。在各部分組件中,電極直接影響其電荷儲存能力,故電極性能對超級電容器性能至關重要。目前超級電容器電極材料主要有碳材料、金屬氧化物和導電聚合物等[5]。碳材料由于其孔結構可控、導電率高、比表面積大、理化性能穩定等特點,成為超級電容器理想的電極材料[6]。

1 纖維素碳材料制備方法

纖維素是自然界中含量最豐富的天然高分子聚合物之一,具有可再生、無毒、可降解的特性[7],并且占植物界碳含量50%以上,有天然的獨特結構和層次孔隙,是制備碳材料的優良原料。纖維素來源主要包括兩類,以木材和農業廢棄物例如果殼、秸稈、果皮、甘蔗渣等為代表的天然纖維素和細菌纖維素。纖維素碳材料由于其比表面積大和表面多孔等獨特性質被廣泛用于超級電容器電極材料[8]。

纖維素碳材料的制備方法主要有直接碳化法、活化法、水熱法、模板法、微波輔助法等。直接碳化法所需反應溫度高,反應時間長,得到的多孔碳材料孔隙度較低,近年來已經不太單獨使用,本文對其不再贅述。

1.1 活化法

1.1.1 物理活化法

物理活化法,或稱熱活化,高溫下以水蒸氣、CO2等為活化劑,碳表面活性位點與通入的氣體發生反應,將碳表面蝕刻的同時,達到開孔造孔效果。

Jung等[9]采用棕櫚殼、核桃殼和腰果殼為原料,CO2為活化氣體,通過物理法制備活性炭,每種生物質最終所得活性炭的表面積為700~810 m2/g,且所有活性炭均具有微孔性質。

1.1.2 化學活化法

化學活化法是用化學試劑對碳材料進行侵蝕,形成具有多孔和較大比表面積的生物質碳材料,所需炭化溫度一般在500~800 ℃之間,相比物理活化法低。一般常用的化學活化法試劑包括KOH、ZnCl2、H3PO4等。

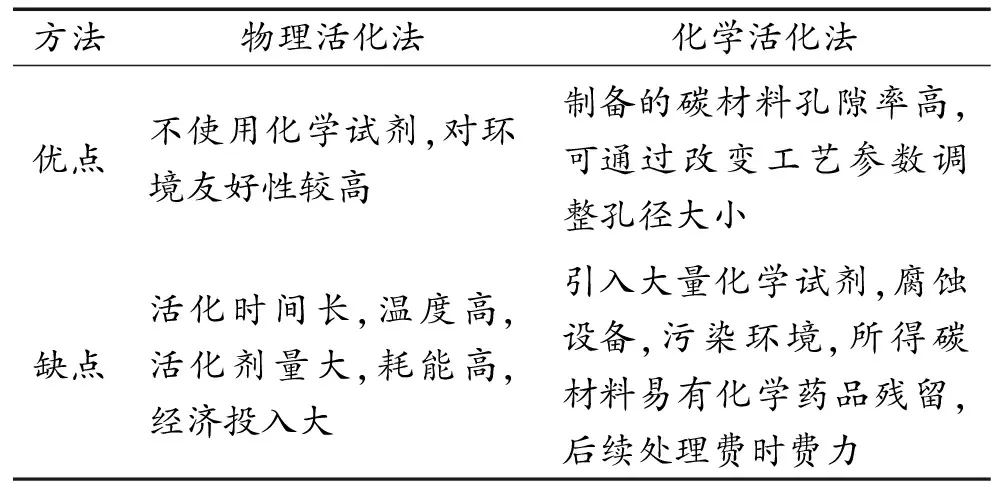

Cai等[10]采用腰果殼為原料,先預碳化后與KOH以不同質量比混合活化加熱,得到生物質碳材料。實驗顯示堿碳質量比為4∶1時碳材料比表面積最大,為2 742 m2/g,總孔體積為1 528 cm3/g。根據兩種活化方法的原理和特點,表1列出了物理活化法和化學活化法優缺點。

表1 物理活化法和化學活化法優缺點

1.2 水熱法

水熱法是將含碳物質置于水熱反應釜中,以水為反應溶劑,高溫高壓下一種脫水脫羧的加速煤化過程。相對于物理活化法和化學活化法,水熱法對實驗要求低,更環保。Ye等[11]以錦葵堅果殼為原料,結合水熱法和KOH活化得到碳材料。水熱處理前碳材料比表面積僅28.3 m2/g,水熱處理后經KOH活化的碳材料比表面積達到1842 m2/g,其中微孔率為88%。

水熱法與傳統熱解技術相比,碳轉化率高,反應條件溫和,其脫水脫羧過程為放熱過程,為反應提供了部分熱能,因此耗能低。并且處理設備簡單,操作方便,是有廣闊發展前景的生物質能源轉換技術[12]。

1.3 模板法

模板法是一種以多孔材料為模板,以含碳的生物質小分子為碳源,通過一定的方法將碳源注入模板的孔道中,使其聚合、固化,然后通過高溫碳化形成碳和模板的混合體,最后除去模板而得到生物質碳的方法[13]。朱文均等[14]采用生物模板,將柚子皮既做碳源又做模板,與高錳酸鉀通過化學浸漬和煅燒處理制成氧化錳/碳復合材料。柚子皮模板原位轉變為碳基體,同時MnO顆粒均勻負載于碳基體形成 MnO/C 復合材料,有效縮短電子和離子的傳輸路徑,促進電化學反應進行。在 0.2 A/g電流密度下循環100次后可逆容量依舊保持在664 mAh/g,在3 A/g大電流密度下,可逆容量仍有441 mAh/g。

1.4 微波輔助法

微波輔助法是近年來制備活性炭的新方法,相對于傳統的加熱加壓方法,其具有高效、非接觸、快速、均勻、操作簡便等優點[15-16]。Durán-Jiménez等[17]使用微波技術研究不同輸入功率和反應時間下山核桃果殼的熱解,將所得碳材料和直接碳化法的碳材料對比,表明微波加熱可以得到與直接碳化法相似結構參數的微孔碳材料,且微波加熱處理時間僅3 min(常規加熱則需要268 min)。目前,微波輔助作為活性炭制備的新技術,雖不及傳統方法使用廣泛,但其優勢特點不容忽略,未來在碳材料制備方面將會有更廣泛的應用。

2 纖維素基碳材料性能調控及其在超級電容器中的應用

在各種超級電容器電極材料中,碳基材料導電性好、比表面積大、化學惰性,應用廣泛[18]。碳材料的儲能機理主要基于電荷在電極表面的儲存,研究發現通過對碳材料的孔結構調控和表面改性,或與電容較高的材料復合,可提高碳材料比電容和能量密度,使超級電容器電化學性能提高并且有更高效和廣泛的應用。

2.1 孔結構調控

現已有各種方法來調控生物質碳材料的孔大小和形狀。如加入不同種類添加劑,或改變碳材料制備方法等來改變孔的形狀、大小或孔的分布狀態,從而提高碳材料的性能。

Okonkwo等[19]以富含氮的螺旋藻提取物為添加劑,KOH為活化劑,將蓖麻殼粉與兩者混合浸漬。高溫加熱后形成具有獨特的互連網絡結構氮摻雜微介孔結構材料(CSSK),比表面積為1 527 m2/g。螺旋藻提取物添加劑和KOH的共同作用控制蓖麻殼粉的碳化過程,形成了微介孔結構。

除加入添加劑外,一些其他技術手段也可以起到調控碳材料孔結構的作用。Zhang等[20]選用落葉松木屑為碳源,采用生物質液化技術,通過硅源原位摻雜法制備碳材料。通過摻雜模板很好地調節碳材料形態和多孔結構,最佳實驗條件下制得的材料顯示出豐富的孔結構,具有較大的孔徑分布(1~10 nm)。

2.2 表面改性

除了孔結構調控,碳材料表面官能團的引入以及材料表面基團的改變,能改變材料的親水性和潤濕性,增加活性位點,改善碳材料的電化學性能。表面改性主要通過雜原子摻雜實現碳材料性能調控,常見的雜原子摻雜包括氮、氧、磷、硫等。

Shang等[21]采用魚腥草為碳源,魚腥草預碳化得到活性炭,將活性炭與KOH和三聚氰胺以不同質量比混合煅燒得到3D分級多孔氮摻雜納米結構碳(N-HNC)材料,其比表面積為2 090 m2/g,氮含量最高可達到8.66 %(質量分數)。

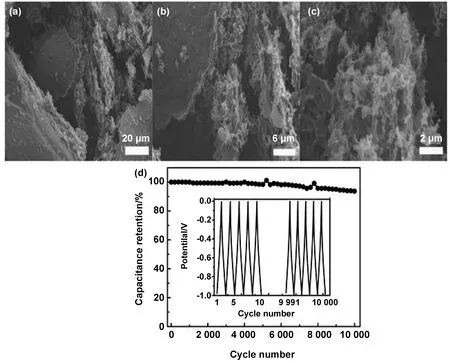

海藻酸鈉是氧含量豐富的有機物。白秋紅等[22]采用細菌纖維素為碳源,海藻酸鈉為氧源,將其和海藻酸鈉復合后經KOH浸漬碳化活化,得到海藻酸鈉/細菌纖維素多孔復合碳材料。由圖1a~c可看出,其具有3D連續網絡結構,且樹枝骨架中包含微米級別孔。在5 A/g電流密度下循環10 000次后電容仍有93.8%的保持率(圖1d所示)。

圖1 多孔復合碳材料在不同放大倍數下的SEM圖(a~c);10000次循環后電容保持率(5 A/g電流密度)(插圖顯示充放電曲線)(d)[22]

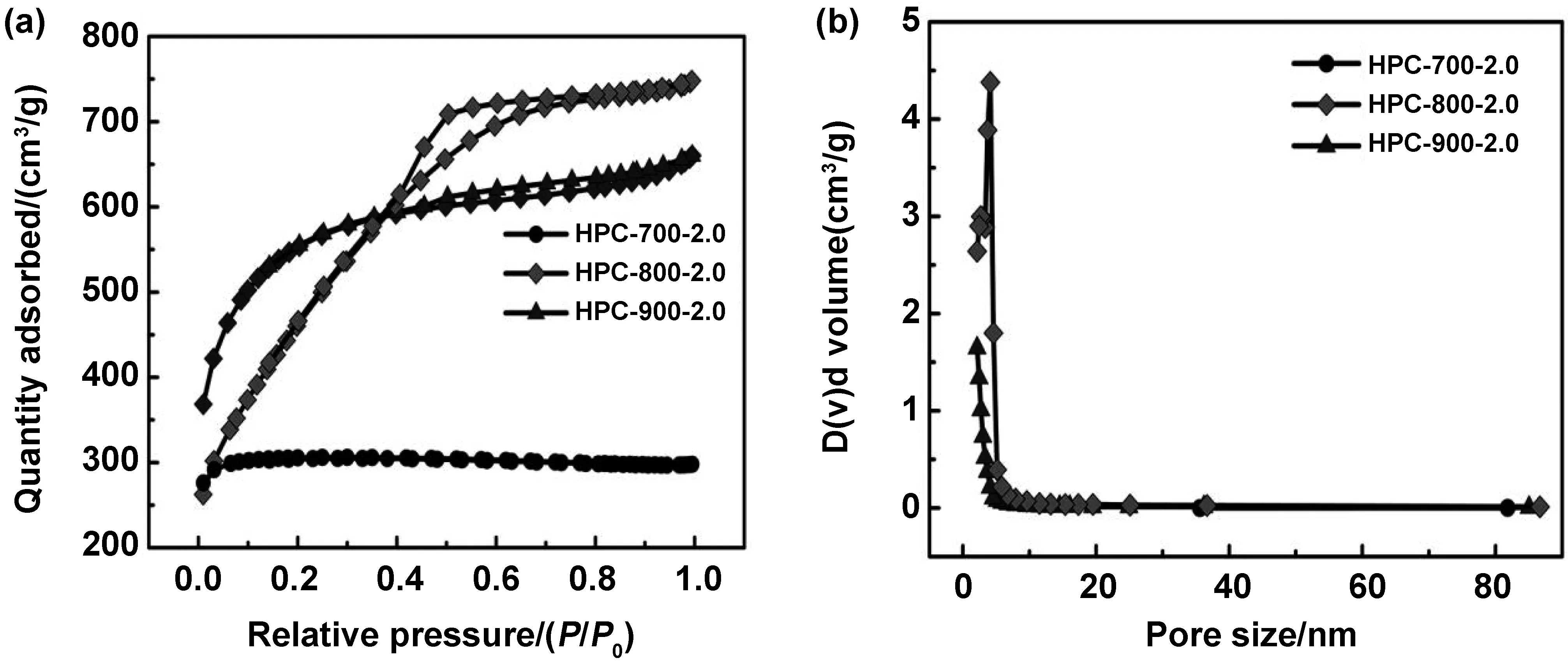

此外,羧甲基纖維素也是氧含量較高的有機物。舒羽等[23]以羧甲基纖維素、細菌纖維素和檸檬酸為碳源和氧源,通過一步碳化活化法制備了分級結構復合多孔碳材料(HPC)。得到的復合多孔碳材料具有2 490 m2/g的高比表面積和7.3%的氧含量。圖2所示為不同溫度條件下HPC的氮氣吸附-解吸等溫線和孔徑分布曲線,等溫線呈現IV型結構,說明HPC中含有介孔。此外,寬的孔徑分布(0~90 nm)說明材料中含有微孔,介孔和大孔。在電流密度0.5 A/g下比電容達到350 F/g,并且10 000次充放電循環后,仍有96%的電容保持率。

圖2 不同溫度下HPC的氮氣吸附-解吸等溫線(a)和孔徑分布曲線(b)[23]

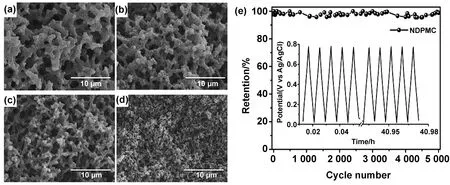

聚丙烯腈(PAN)是一種常用的富氮聚合物,舒羽等[24]選用杏殼為碳源,聚丙烯腈為氮源,采用熱致相分離法構筑了氮摻雜杏殼/聚丙烯腈多孔復合碳材料(NDPMC)。由圖3a~d掃描電鏡圖可知,NDPMC具有3D多孔結構。在1A/g電流密度下,比電容達到442 F/g,在10 A/g時,電容仍然能保留81%,具有高的比電容和優異的倍率性能。這種高的比電容主要是由于碳材料含有高的吡咯氮(~44.6%(原子分數))和吡啶氮(~37.8%(原子分數)),并且在20 A/g電流密度下恒電流充放電循環5 000次后,電容保持率為98%,由圖3e所示。

圖3 不同的杏殼/聚丙烯腈質量比下制備碳材料SEM圖,5wt%(a),10 wt%(b),15 wt%(c),30 wt%(d);NDPMC在20A/g電流密度下5000次循環的電容保持率(插圖顯示前5次和后5次的循環)(e)[24]

2.3 纖維素碳基復合材料

纖維素碳基復合材料是將纖維素基碳材料和其他材料,如石墨烯和碳納米管、導電聚合物以及過渡金屬氧化物等復合,得到的復合材料不僅具備了生物質碳材料的多孔率和高比表面積,同時具備其他材料優良的電化學性能,可以有效提高超級電容器整體性能。

2.3.1 碳/碳復合材料

碳/碳復合材料是指纖維素基碳材料和其他碳材料復合,例如石墨烯、碳納米管等。

已有很多將石墨烯用于復合材料的研究,石墨烯的添加可以加快離子的擴散速度,并且有效降低了離子傳送的路程[25,26]。劉雨璇等[27]將椰殼通過水蒸氣活化法制備出活性炭,采用水熱法與石墨烯通過高溫水熱復合,制備出的復合材料應用于超級電容器,其中比電容為186 F/g,而單一的活性炭比電容僅為85 F/g,表明復合材料有更良好的電化學性能。

纖維素碳材料大的比表面積和碳納米管的良好傳導作用結合,可以增加復合材料的比電容和能量密度,形成的復合材料也具有很好的電化學性能。Palisoc等[28]采用ZnCl2為活化劑,辣木果殼為碳源,通過化學活化法制得活性炭,將得到的活性炭和多壁碳納米管(MWCNT)混合制成超級電容器電極。MWCNT良好的導電性和活性炭大的比表面積協同作用,增大了超級電容器的比電容和能量密度。

2.3.2 碳/導電聚合物復合材料

導電聚合物是具有共軛π鍵的聚合物通過摻雜形成的一類特殊高分子材料,主要有聚苯胺(PANI)、聚吡咯(PPy)、聚噻吩(PTh)等,其中聚苯胺和聚吡咯在超級電容器中應用最廣泛[29]。

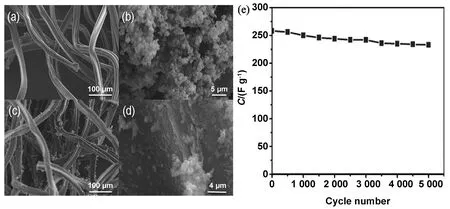

熊前程等[30]以香煙濾嘴(主要成分為醋酸纖維素)為原料,采用原位聚合法與聚吡咯復合碳化后制備出復合碳材料。掃描電鏡圖如圖4c所示,可以看到聚吡咯沉積在纖維上,復合材料表面粗糙,有利于化學活化過程活化劑的滲透。得到的復合碳材料比表面積為3 420 m2/g,在1 A/g的電流密度下比電容達到263 F/g。5 A/g電流密度下循環5 000次后電容保持率為90%,循環穩定性如圖4e所示。

圖4 香煙濾嘴(a),聚吡咯(b)和香煙濾嘴/聚吡咯復合材料(c、d);香煙濾嘴/聚吡咯基復碳合材料比電容在5A/g時隨循環次數的變化(e)[30]

2.3.3 碳/過渡金屬氧化物復合材料

過渡金屬氧化物由于快速可逆的法拉第反應,被認為是高能量密度超級電容器的理想電極之一。但過渡金屬氧化物受其電化學反應的有限活性位點的限制,并且在載體材料上沒有很好的分散或負載時,團聚會引起更高的接觸電阻等副作用,將對其能量存儲性能產生負面影響[31]。研究表明,與高比表面積的生物質碳基材料復合,可以有效防止過渡金屬氧化堆積和團聚,使其在碳材料表面均勻分散。

Zhou等[32]將油茶殼通過化學活化法制成生物質碳,在電流密度0.5 A/g 時電容值僅為146 F/g。在生物質碳表面涂覆一層MnO2薄層,MnO2/生物質碳的電容顯著提高,電流密度0.5 A/g時電容為1126 F/g。經過3 000次循環,電容保持約97%。

Sinan等[33]同時采用水熱法和模板法,將FeSO4、榛子殼和醋酸鎂混合進行水熱反應,醋酸鎂形成氧化鎂充當模板,反應后用稀乙酸除去模板。碳化后所得的磁鐵礦-碳納米復合粉末Fe3O4/C。復合材料比表面積為344 m2/g,在電流密度1 A/g時,1 mol/L Na2SO4電解質中比電容為136 F/g。能量和功率密度分別為27.2 Wh/kg和705.5 W/kg。Fe3O4/C納米復合材料還顯示出穩定的循環性能,在2 A/g下循環充放電1 000次,電容沒有衰減。

3 結 語

纖維素在自然界中有豐富的儲量并且綠色環保,以其為原料制備的生物質碳材料具有豐富的孔洞結構和大的比表面積,是超級電容器理想的電極材料。纖維素基生物質碳材料可以通過表面改性及與其他材料復合等方式,使其同時具備雙電層電容和法拉第贗電容,顯著增強超級電容器整體的電化學性能。

但是,生物質碳材料受其先天結構影響,孔結構存在一定的局限性,作為超級電容器電極材料,在高電流密度下充放電時,電子傳輸速率慢,倍率性能較差。因此,如何更好的利用生物質自身形貌結構優勢并且調控碳材料從而使其電化學性能進一步提高仍需要繼續研究。

不可否認的是,纖維素作為一種自然界最豐富的可持續綠色能源,未來將在超級電容器,乃至其他能源領域中有更廣闊的應用和發展。既解決能源和環境問題的同時,又避免了資源的浪費,實現了廢棄資源的高值轉換與利用,對推動我國的經濟發展具有積極作用。