飲馬長城窟行

徐曉曉 高益涵

01:一個女孩躺在玉米堆上的畫像,甘肅,2018年

徐曉曉

徐曉曉出生于浙江省麗水市青田縣,從小在溫州長大,十四歲時移民到荷蘭。她的背景和經歷讓她可以用局外人又是局內人的身份來看中國。攝影是她最能表達這種感覺的媒介。通過拍攝若即若離的景象,她得以在過去和現在之間找到一種平衡。

徐曉曉2009年榮譽畢業于阿姆斯特丹攝影學院。至今她一直致力于自己的個人項目。2013年,與攝影師Marco van Duyvendijk合作出版了《性愛娃娃工廠》一書。2014年,她的第一本個人攝影集《通往金山之路》問世,這本書講述了她和故鄉的關系。她的第二本畫冊《星星的聲音》是在意大利拉文納市的駐留結果,發行于2015年。她的第三本書《后院里的航空學》獲得了巨大的成功,被英國衛報選為2016最佳攝影集之一,并被提名為2017年最佳荷蘭攝影集,獲得了許多好評。

“集美·阿爾勒女性攝影師獎”是中國首個專門為女性攝影師設立的獎項。2020年,徐曉曉憑借作品《飲馬長城窟行》奪得該獎。她的這個圍繞長城的攝影項目取名于漢末文學家陳琳的詩作《飲馬長城窟行》。意思是士兵在長城之下尋找泉眼,以讓戰馬飲水。這首詩以秦代統治者驅使百姓修筑長城的史實為背景,揭露了在秦始皇嚴酷統治期間建造長城工人的艱辛。

徐曉曉自述:

Watering my horse是我在2017春天開始的一個攝影項目,我從山海關開始歷時一年四季到嘉峪關,拍攝了長城沿線人們的生活狀態,行程一共兩萬五千公里。

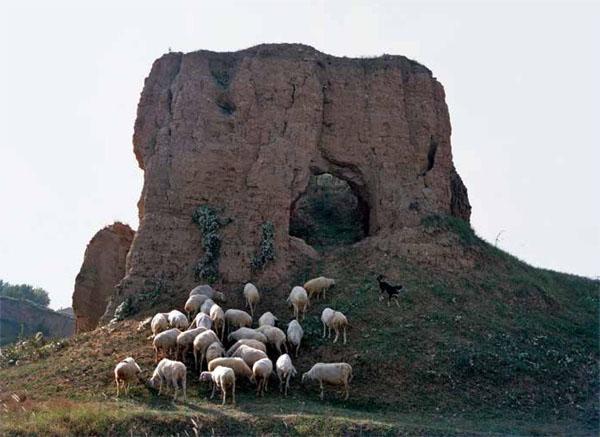

02:雪景中牧羊人與羊群,甘肅,2018年

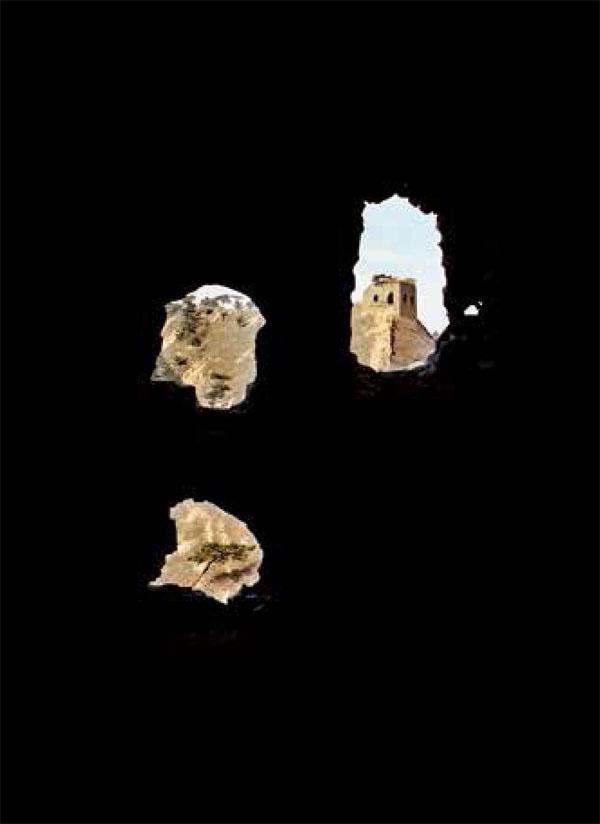

03:中國長城的望塔,河北,2017

04:黃河石林,甘肅,2018年

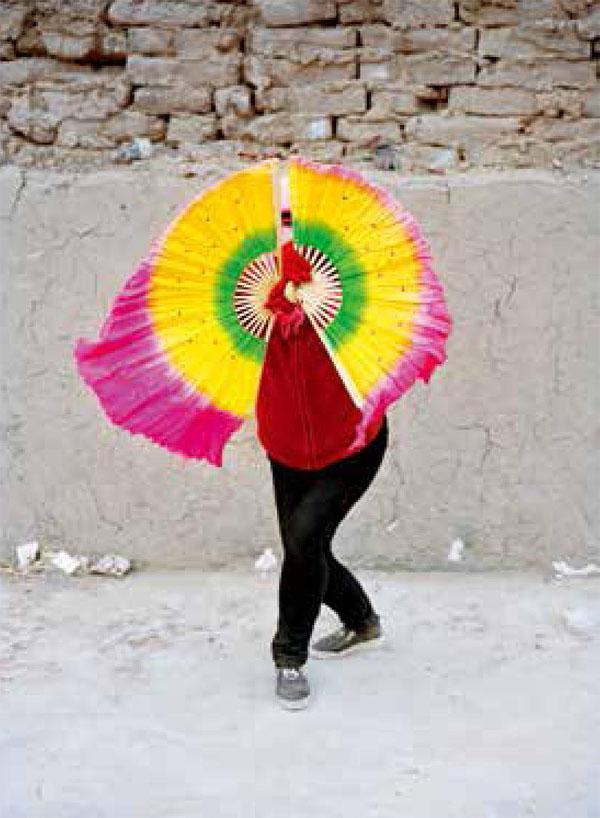

05:舞蹈家拿著扇子在為中國新年節練習,甘肅,2018年

06:粉花

07:明朝鐵兔,河北,2017年

08:舞龍

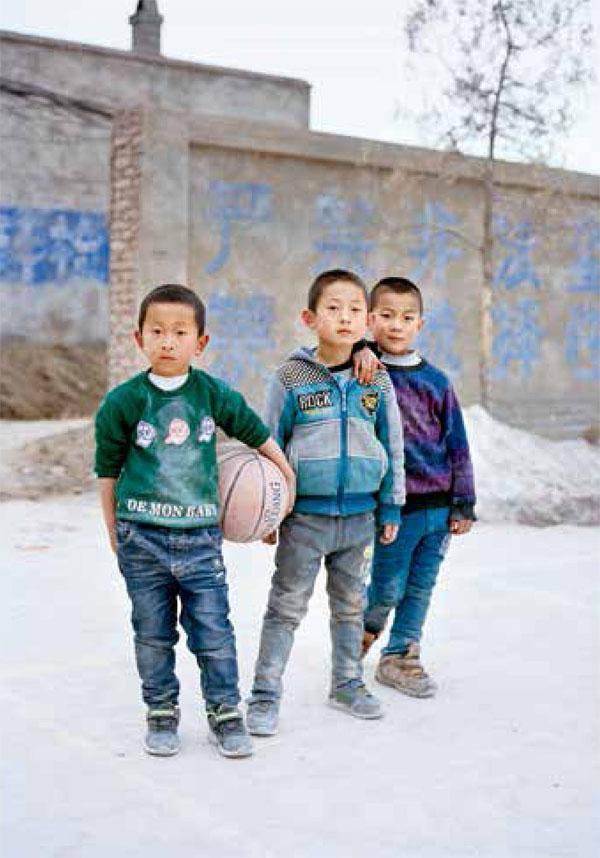

09:鄉村男孩

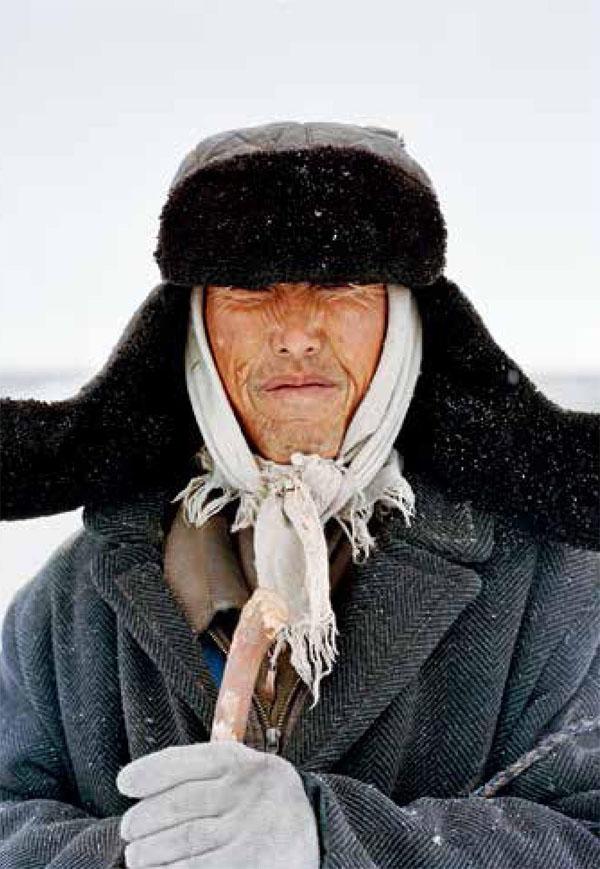

10:牧羊人

11:墻

修建長城是為了抵御入侵者,但在軍事作用之外,來來往往的士兵和商人突破了它,并帶來不同的文化、語言、食物和民族。長城不僅是權力的象征,而且還是人們生活、工作和保存傳統數干年的地方。它是一個空間,更簡單地說,只是一堵墻。正是從這一觀點出發,我開始了長城的拍攝之旅,借此展示城墻的隱藏身份。

與許多人知道的相反,長城并不是一條連續不斷的建筑,而是由許多不同朝代建造的城墻墻體、敵樓、壕塹、關隘、城堡以及烽火臺等的集合。其中明朝建造的長城包含現存城墻中最可見的部分。我跟隨著明長城,把目光放到了老舊的廢墟上。盡管其中最古老的一部分正在嚴重衰敗,但沿途的居民們仍然與之保持著活躍以及生動的關系。

在我自駕旅行的沿途,我經常停下來與當地人對話。有這么一群人他們被稱為“長城保護者”,政府付錢讓這些愛好者保護長城,他們每月可獲得100元的補貼。其中之一,來自河北遷西縣榆木嶺村的梁慶立,已經做了十年的長城保護,他保留了他在巡邏中發現的文物;生銹的油燈、矛頭、磚頭和火藥勺都是他收藏的一部分。我聽了這些人的故事,拍下大量文物的照片,同時收集了古老的長城軍事地圖和手寫的長城傳統民間神話和故事。所有這些收藏都會匯集到這本書中。

我試圖發現快速發展的中國對這個歷史遺址的影響。長城在當代反映了什么?哪些元素消失了,哪些殘余幸存?我了解到,長城腳下的村莊里的人們仍然按照古老的傳統生活,但在這里它們也在逐漸消失。我的作品聚焦這個轉換之間的視覺變化。從一個村莊到另一個村莊,我試圖記錄這些即將逝去的畫面。

長城蜿蜒穿越時間和空間。長久以來,它已經變成了一個隱喻。人們提起長城,必然提到兩干年中華文明,提到人類建筑史上罕見的奇跡。事實上,長城的盛名與人們對它的了解并不相稱,我們見過的只是萬分之一,真正的長城我們并不了解。長城周圍的區域是過去與現在融合,死亡與希望交織,矛盾與和諧齊頭并進的地方。我試圖解構長城作為權力象征的單一形象,通過這本書展現長城腳下生活的人們在隱喻之下的一部分的真實且豐富的生活,和該地區遼闊和荒涼的氣氛以及時光流逝的滄桑感。

(責任編輯:高益涵)