蘭州市北環(huán)路中段小關(guān)山溝立交方案研究

張強強

摘 要:隨著城市化進程快速發(fā)展,城市快速路、環(huán)城路、繞城高速工程建設(shè)進程加快。尤其環(huán)城路的建設(shè)與城市的互通連接是城市道路工程設(shè)計的難點,城市互通設(shè)計工程受建設(shè)條件、高差因素、控制點、空間位置等邊界條件影響,成為城市交通發(fā)展中重要節(jié)點、難點問題。本文以蘭州市北環(huán)路中段小關(guān)山溝互通立交工程設(shè)計為背景,先結(jié)合互通式立交的特點,闡述在立交的規(guī)劃、選型及設(shè)置時應(yīng)遵循的一般原則和選定時要考慮的主要因素;然后按照互通式立體交叉一般設(shè)計原則、技術(shù)標準等設(shè)計方法,從分析交通量入手,結(jié)合實際地形、地質(zhì)情況,對小關(guān)山互通式立交的選型、設(shè)置原則以及在工程實際應(yīng)用中的設(shè)計關(guān)鍵點進行闡述;同時針對本工程所處地形的特殊性,詳細論述了山區(qū)互通立交匝道平面、縱斷面線形以及匝道鼻端和加減變速車道的基本設(shè)計原則、技術(shù)指標及應(yīng)注意的問題,最后,對山區(qū)互通式立交設(shè)計中遇到的常見問題提出了建議。

關(guān)鍵詞:互通立交;控制點;交通量預(yù)測;經(jīng)濟比選;方案設(shè)計

1 工程項目概況及控制點

1.1 項目概況

蘭州市北環(huán)路中段小關(guān)山溝立交工程位于北環(huán)路中線安寧區(qū)段,是連接城市路網(wǎng)的重要樞紐,是連接九州、安寧、七里河區(qū)的紐帶。該立交西距培黎廣場1.4km,距離鹽池互通2.7km,距離萬新路北環(huán)路出入口5km;東距九州隧道安寧端0.7km,距九州進出口4.3km。根據(jù)蘭州市發(fā)展和改革委員會可行性研究批復(fù),該項目工程設(shè)計為Y型互通式立體交叉,共設(shè)置1條連接線道路(E匝道)、4條匝道(A、B、C、D匝道)。工程內(nèi)容包括道路、橋涵、照明和交通工程設(shè)施。

1.2 控制點

本項目主要控制點為:68127部隊,蘭州常柴西北車輛有限公司,蘭州市市政工程公司,各單位區(qū)域間僅預(yù)留有4m~6m的現(xiàn)狀通道和排洪溝,地面坡度較大。既有北環(huán)路、安寧東路之間高差;既有北環(huán)路北側(cè)山體。

1.2.1 安寧東路

現(xiàn)狀安寧東路斷面紅線寬度為40m,包含外側(cè)輔路,總計雙向六車道,安寧東路小關(guān)山溝段現(xiàn)狀標高為1538m~1542m之間,如何處理北環(huán)路與安寧東路之間交通關(guān)系成為該節(jié)點方案研究的首要問題。

1.2.2 北環(huán)路

為城市主干路,設(shè)計車速60km/h,雙向六車道,標準路幅寬度33m,兩塊板斷面形式。北環(huán)路小關(guān)山溝立交位于主線道路里程K1+000~K2+240,主線道路縱坡2%~3%,路面設(shè)計標高為1577.834m~1583.600m。北環(huán)路主線與安寧東路平面距離約220~260m,線位高差約30~40m,平均縱坡約為13.6%~15.3%。

1.2.3 北環(huán)路北側(cè)山體

工程建設(shè)區(qū)域的北環(huán)路北側(cè)存在既有高邊坡和山體,既有邊坡為錨定錨索邊坡,且現(xiàn)狀不穩(wěn)定對路線整體的方案設(shè)計具有制約性因素,本項目對北側(cè)山體需部分開挖。

2 沿線地質(zhì)概況

2.1 地層巖性

工程場區(qū)地處白塔山山腳與黃河北(左)岸Ⅱ級階地交匯地帶,加之非全新活動斷裂金城關(guān)斷層從場區(qū)附近通過,前寒武系花崗片麻巖、新近系砂巖及第四系坡積物、洪溝沖積物、黃河河流堆積物均有產(chǎn)出,地層結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。

2.2 地質(zhì)構(gòu)造

蘭州市位于祁連褶皺系中祁連加里東褶皺帶的東部霧宿山隆起帶~皋蘭隆起帶內(nèi)。

工程場區(qū)地處西固~七里河盆地北部,金城關(guān)斷層從場區(qū)附近通過。金城關(guān)斷層位于黃河北岸,自中山橋延伸至安寧堡,斷層面產(chǎn)狀一般為300°/SW∠70°。該斷層產(chǎn)生于加里東期,喜馬拉雅期再次活動,主要發(fā)育于前寒武系變質(zhì)巖與新近系砂巖或下更新統(tǒng)礫巖之間,斷層活動時間為第四紀早中期,不會形成地表裂縫,為非全新活動斷裂。

2.3 工程地質(zhì)評價

擬建場地地貌單元屬黃河北(左)岸Ⅱ級階地后緣,低中山與黃河階地過渡地段。路線通過區(qū)地形起伏較大,小關(guān)山溝坡降較大。路線通過區(qū)主要地質(zhì)構(gòu)造為金城關(guān)斷裂,為非全新活動斷裂。工程區(qū)不良地質(zhì)主要為泥石流、坍塌及不穩(wěn)定邊坡。工程區(qū)場地類別為Ⅱ類,區(qū)內(nèi)地下水位埋深17.70~28.10m,相應(yīng)標高為1527.63~1528.41m,主要為第四系松散孔隙水。綜述,本段路線工程地質(zhì)條件較差,路線受地質(zhì)因素控制較多。

3 交通量預(yù)測分析

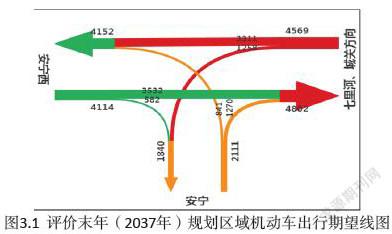

根據(jù)現(xiàn)狀流量流向預(yù)測,得到特征年2041年(評價末年)交通量流向圖。

4 功能定位及技術(shù)標準

4.1 功能定位

通過對項目所在區(qū)域周邊規(guī)劃及現(xiàn)狀交通量分析,小關(guān)山立交距離規(guī)劃中的金安通道、培黎廣場北環(huán)路全互通立交1.4km,距規(guī)劃鹽池溝立交2km,距萬新路北環(huán)路出入口5km。為了加強七里河黃河大橋的聯(lián)系,北環(huán)路中段工程在安寧關(guān)山溝西側(cè)設(shè)置小關(guān)山溝半互通立交,通過設(shè)置定向匝道和連接道路,連接安寧東路和七里河黃河大橋,實現(xiàn)安寧東路與北環(huán)路的交通轉(zhuǎn)換。因此,本項目的建設(shè)主要為解決七里河橋以東及七里河區(qū)同北環(huán)路、九州地區(qū)、城關(guān)區(qū)的聯(lián)系,同時通過本互通緩解金安通道北環(huán)路立交的交通壓力,為區(qū)域內(nèi)一般性立B類城市互通立交。

4.2 技術(shù)標準

依據(jù)本項目的功能定位,本項目為區(qū)域內(nèi)一般性立B類城市互通立交。小關(guān)山溝立交工程主要技術(shù)標準:(1)立交等級:一般互通式立交(立B類);(2)設(shè)計行車速度:主線:40公里/小時;匝道:一般路段為30km/h,主橋下曲線段20km/h,輔道設(shè)計車速為20km/h,(3)路幅寬度和車道數(shù):匝道:路基寬度9米、8米;輔道:路基寬度7.0米;(4)路面標準軸載:BZZ-100;(5)最大設(shè)計縱坡:匝道:5.0%(路基段);輔道:5.0%。

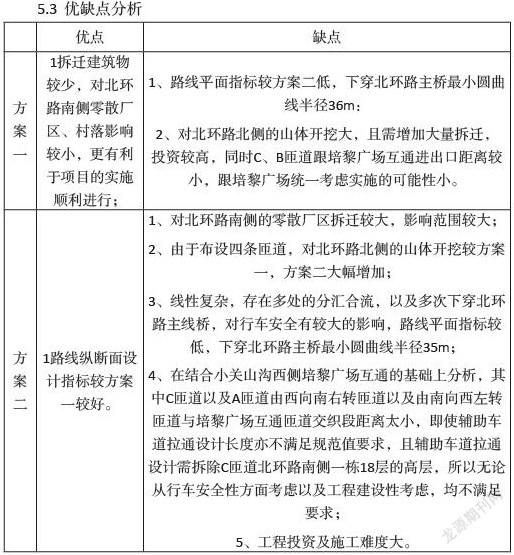

5 工程設(shè)計方案

本項目工程設(shè)計方案受安寧東路與北環(huán)路之間高差、周邊高層建筑、零散廠區(qū)等影響,場地互通立交設(shè)置空間狹小,工程設(shè)計難度大,結(jié)合以上邊界條件,現(xiàn)進行方案一、方案二比選論證,分析方案優(yōu)缺點,最終確定適宜本項目工程設(shè)計方案。

5.1 方案一

該方案共布設(shè)A、B、C、D四條匝道,兩條輔道F1、F2,立交匝道路線長度3.585Km,其中橋梁長度1143m,人行天橋一座共計37m、車行通道兩座共計25m。A匝道:由南向東右轉(zhuǎn)匝道,路基寬度9米,車道數(shù)單向2車道,最大縱坡4.0%,最小圓曲線半徑為36m,設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h),設(shè)計長度1206.363m;B匝道:由南向西左轉(zhuǎn)匝道,起點處從A匝道設(shè)計里程AK0+350處分流,向西左轉(zhuǎn)北環(huán)路培黎廣場方向匝道,路基寬度9米,車道數(shù)單向2車道,最大縱坡4.0%,最小圓曲線半徑為255m,設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h)。C匝道:由西向南右轉(zhuǎn)匝道,路基寬度9米,車道數(shù)單向2車道,最大縱坡4.0%,最小圓曲線半徑為38m,設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h),設(shè)計長度1165.603m;終點接安寧東路。D匝道:由東向南左轉(zhuǎn)匝道 起點處從北環(huán)路左線設(shè)計里程ZK1+815.58處分流,在設(shè)計里程DK0+574.068處與C匝道合流,由東向南左轉(zhuǎn)匝道,路基寬度8米,車道數(shù)單向單車道,最大縱坡3.92%,最小圓曲線半徑為255m,設(shè)計時速30km/h。

5.2 方案二

該方案共布設(shè)A、B、C、D兩條匝道,A匝道設(shè)計長度1335.157m,B匝道設(shè)計長度805.548m、C匝道設(shè)計長度1266.665m、D匝道設(shè)計長度850.043m。

A匝道:由南向西左轉(zhuǎn)匝道,路基寬度9米,車道數(shù)單向2車道,最大縱坡4.0%(路基段),設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h),設(shè)計長度1335.157m,最小圓曲線半徑42m。B匝道:由南向東右轉(zhuǎn)匝道,路基寬度9米,車道數(shù)單向2車道,最大縱坡3.5%,設(shè)計時速30km/h,設(shè)計長度805.548m,B匝道是A匝道在設(shè)計里程AK0+760處分流,最小圓曲線半徑260m;C匝道:由西向南右轉(zhuǎn)匝道,雙車道,寬度9m,最大縱坡4%,設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h),設(shè)計長度1266.665m,最小圓曲線半徑40m;C匝道:由西向南右轉(zhuǎn)匝道,雙車道,寬度9m,最大縱坡4%,設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h),設(shè)計長度1266.665m,最小圓曲線半徑40m;D匝道:由東向南(接C)匝道,雙車道,寬度9m,最大縱坡3.9%,設(shè)計時速30km/h(北環(huán)路主線橋下回頭曲線段20km/h),設(shè)計長度850.043m,最小圓曲線半徑53m。

5.4 結(jié)論

通過方案一、方案二工程設(shè)計方案優(yōu)缺點比選論證,方案一、方案二結(jié)合周邊路網(wǎng)以及現(xiàn)狀交通分析,方案二工程拆遷范圍大、工程投資高且平面指標多次交織、互通匝道空間關(guān)系復(fù)雜,行車存在一定安全隱患,方案一匝道在滿足克服高差迂回展線的同時,對沿線的建筑物拆遷較小,且能實現(xiàn)北環(huán)路與安寧東路全互通設(shè)計,因此經(jīng)過技術(shù)、經(jīng)濟比選最終確定方案一為本項目工程設(shè)計路線方案。

6 方案研究結(jié)論

城市互通立交工程設(shè)計較公路互通立交工程設(shè)計有其自身的特殊性,邊界條件復(fù)雜,工程建設(shè)更加困難,尤其在城市交通發(fā)展快速的當下,在發(fā)展好城市主要干線道路交通的同時,處理好城市道路各互通節(jié)點方案研究是解決城市道路快速發(fā)展的控制性因素。城市互通立交的設(shè)計在遵循道路規(guī)劃的同時,還應(yīng)結(jié)合以下幾個方面。(1)符合城市總體規(guī)劃,城市道路建設(shè),應(yīng)做好城市互通立交設(shè)計規(guī)劃與沿線規(guī)劃片區(qū)的平面及空間關(guān)系,互通立交設(shè)計為片區(qū)服務(wù),兩者相輔相成,在解決交通疏解的同時,城市規(guī)劃也能為互通設(shè)計提供支撐。(2)加強對于所在區(qū)域交通路網(wǎng)的研究,城市互通建設(shè)并不是獨立的存在,其本身所承擔的功能是沿線區(qū)域的交通互動轉(zhuǎn)換。(3)減少對沿線構(gòu)筑物的征拆,在確保工程的安全性前提下,滿足工程經(jīng)濟性,可實施性要求。(4)與城市景觀的協(xié)調(diào)性,減少對既有生態(tài)環(huán)境的破壞,城市互通設(shè)計在滿足自身交通導(dǎo)向的同時,應(yīng)與周邊城市景觀相協(xié)調(diào),能反映出當?shù)爻鞘械娜宋奶厣c生態(tài)景觀風貌。(5)論證與周邊已建工程的相互結(jié)合性,避免出現(xiàn)與周邊已建工程的功能的重復(fù)性,造成工程投資浪費。

參考文獻:

[1]中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.城市道路交叉口設(shè)計規(guī)程:[CJJ 152-2010].北京:中國建筑工業(yè)出版設(shè),2010.

[2]中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司.城市道路工程設(shè)計規(guī)范:[CJJ 37-2012].北京:中國建筑工業(yè)出版設(shè)計,2012.

[3]中國公路工程咨詢集團有限公司.公路立體交叉設(shè)計細則:[JTG/T D21-2014].北京:人民交通出版社股份有限公司,2014.

1377500783218