同心發射筒系留蓋體燃氣開啟技術

吳利民,宋向濤

(鄭州機電工程研究所,河南 鄭州 450015)

0 引 言

同心筒式垂直發射裝置相較于公共排導發射裝置,有其突出的優勢和特點,已成為潛載和艦載導彈發射系統的重要發展方向[1-2]。同心發射筒由內外2層圓筒組成的發射筒,內筒為導彈貯存、發射空間,內外筒之間環形空間為導彈燃氣的排導通道,底部設有端蓋。導彈發射時,燃氣流在半球形端蓋的作用下流轉180°進入環形空間,從環形空間排出[3-4]。在艦載導彈垂直發射領域,發射筒豎直貯存于彈庫內,發射筒上方設有裝甲蓋用于對發射筒和筒內導彈進行防護。由于筒彈貯存密度高,發射反應時間快以及空間有限等因素,不能采取人工開蓋或采用復雜的機械開蓋方式打開發射筒前蓋,多利用導彈點火后的燃氣壓力實現自動開蓋或導彈直接刺穿/撞破前蓋。對于彈頭不允許碰撞的導彈,首選利用燃氣壓力實現自動開蓋[5-6]。早期易碎前蓋利用導彈發射的燃氣為動力,將蓋體整體吹走,或將蓋體破碎為小片吹走[6]。然而,對于艦載發射環境,整體飛走的蓋體碎片或分為小塊飛走的蓋體碎片均可能掉落在甲板面上,存在損壞甲板面設備的風險。因此,有必要研究蓋體裂片系留在發射筒上的利用燃氣壓力實現開啟的開蓋方式。

1 燃氣吹開蓋體方案

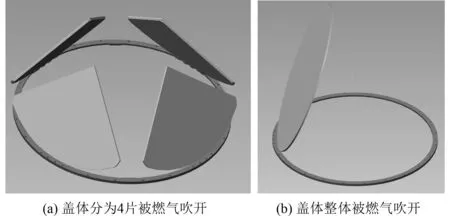

某艦載導彈在同心發射筒上發射,要求導彈出箱前,利用導彈發射的燃氣吹開蓋體裂片,導彈出箱后,蓋體裂片仍系留在發射筒上。前蓋破裂后被燃氣吹開方案可采用蓋體破為多塊(以4塊為研究對象)后被吹開方案或蓋體整體被吹開方案。

蓋體被分為4塊方案被吹開的方案見圖1(a)。蓋體破裂為4塊裂片,每塊裂片根部均設有一系留根部。裂片在燃氣作用下,能繞根部轉動。蓋體整體被吹開方案見圖1(b)。蓋體破裂后裂片為一整體,在根部設置一個系留根部。蓋體整體在燃氣作用下可繞系留根部轉動。在燃氣吹開裂片過程中,裂片是否能被燃氣吹開90°,燃氣被裂片反射到發射筒內對導彈的影響,是關系燃氣吹開蓋體方案可行性的關鍵問題,因此需對燃氣吹開蓋體過程進行模擬計算。

圖1 燃氣吹開方式簡圖Fig.1 Two different opening methods of the reserved cover

2 燃氣開蓋過程計算

研究對象為某型艦載導彈發射筒,筒體結構為同心筒結構。為便于比較,導彈、發射筒參數均相同,蓋體整體密度分布相同,蓋體分為4片后,存在4處系留根部(轉軸),每塊裂片系留根部結構均相同,且與整體蓋片系留根部參數一致。

2.1 蓋體裂片運動計算

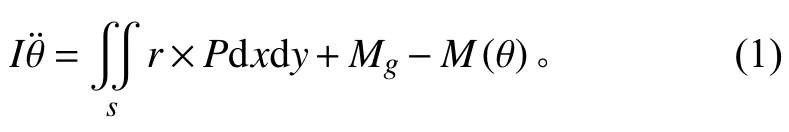

蓋體破裂后,裂片之間完全斷開,裂片張開過程可簡化為裂片繞根部O點作剛體轉動(見圖2)。對單個裂片,由動量矩定理:

式中:θ為裂片張開角度;I為轉動的系留蓋體裂片繞根部轉軸O的轉動慣量;為蓋體裂片繞根部轉軸O的轉動角加速度;r為蓋體裂片上一點到繞根部轉軸O的距離;P為燃氣流作用在r點的壓強;S為蓋體裂片轉動部分的面積(扇形面積);Mg為蓋體裂片重力產生的力矩;M(θ)為蓋體裂片繞根部轉軸O轉動過程中的阻力矩,是裂片張開角度θ的函數。裂片張開阻力矩實驗測量數值如圖3所示。

圖2 系留蓋體裂片張開狀態受力圖Fig.2 Force analytical graph on the opened reserved cover

圖3 轉動阻力矩與蓋體裂片繞根部轉動角度的關系Fig.3 Variation of resistance moment with the rotation angle of the reserved cover

2.2 燃氣打開裂片流場仿真[7]

流體計算使用有限體積法,對控制單元的任意標量 φ建立積分形式的三維可壓縮非定常N-S方程。設控制體的體積為V,周圍面積為A,向量dA表示周邊的微元表面積,指向界面的外法線方向。流體控制方程有通用的形式:

式中: Γ 為耗散系數;Sφ為源項; ρ為流體密度;u為燃氣速度,裂片網格節點的運動速度為裂片轉動速度 θ˙按式(1)計算。

3 計算結果及分析

3.1 燃氣壓力波運動[8]

3.1.1 蓋體分 4 塊被吹開

導彈發射過程中,蓋體分4塊被燃氣流吹開過程如圖4所示。導彈點火后,燃氣流壓力波主要經同心筒內外筒之間的環形通道,由下到上作用到蓋體上。在蓋體中心聚集,形成向發射筒下部運動的反射波。該反射波從上向下運動,作用到彈頭上,并沿彈體向下運動。在此過程中,蓋體受中心壓力波作用,中心拱起。中心壓力波持續作用下,4片裂片均繞各自根部向外旋轉。隨著裂片繼續向外翻轉,裂片之間的空間足夠大,壓力波從裂片之間的空間消散,發射筒內壓強開始降低。裂片完全打開后,內筒、內外筒之間環形區域壓強均降低。仿真結果表明,蓋體裂片能被燃氣吹開到90°,裂片從初始角度0°到打開90°時間大概需 11 ms。

3.1.2 蓋體整塊被吹開

導彈發射過程中,蓋體整體被燃氣流吹開過程如圖5所示。導彈點火后,燃氣流壓力波主要經同心筒內外筒之間的環形通道,由下到上作用到蓋體上。在蓋體中心聚集,形成向發射筒下部運動的反射波。該反射波從上向下運動,作用到彈頭上,并沿彈體向下運動。在此過程中,蓋體受中心壓力波推動,向外整體翻轉。由于蓋體翻轉,蓋體上壓力波匯聚點不在是蓋體中心,開始向開蓋方向移動。而被蓋體反射的壓力波也開始向蓋體開口處偏移。作用在內筒壁面,經內筒壁面反射作用在彈體上。隨著裂片繼續向外翻轉,蓋體與發射筒之間的開口足夠大,蓋體中心的壓力波從開口處消散,發射筒內壓強開始降低。蓋體完全打開后,內筒、內外筒之間環形區域壓強均降低。仿真結果表明,蓋體整體能被燃氣吹開到90°,蓋體裂片從初始狀態的0°到打開90°時間大概需31 ms。

圖4 蓋體分4塊開啟過程發射筒內燃氣壓力變化過程Fig.4 Variation of the pressure in concentric canister launcher with time during the opening of the reserved cover which is divided into 4 pieces

圖5 蓋體整體開啟過程發射筒內燃氣壓力變化過程Fig.5 Variation of the pressure in concentric launching canister with time during the opening of the reserved cover which is as a whole

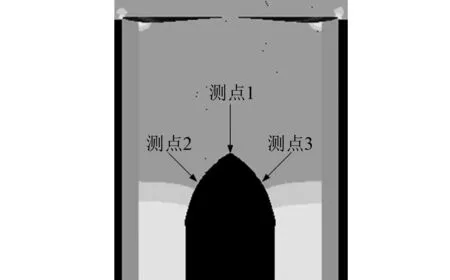

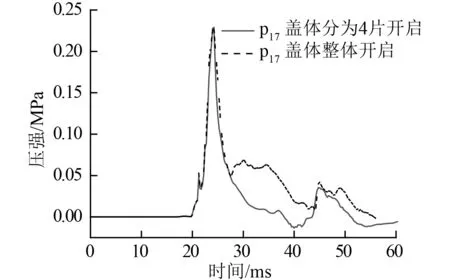

3.2 導彈頭部承受的壓強

仿真過程中,導彈頭部壓強測點位置圖如圖6所示。導彈頭部在燃氣吹開蓋體過程中,導彈頭部受到的壓強如圖7和圖8所示。在蓋體被吹開過程中,蓋體處于初始位置時,壓力波在蓋體聚集,并反射,作用到導彈頭部。該過程在2種方式開蓋過程中一致,故導彈頭部第1個峰值相同。在蓋體分為4塊開啟的方案中,裂片打開速度快,發射筒內壓強降低速度快,作用在彈頭上的第2個壓強峰值持續時間短,峰值低。在蓋體整體開啟的方案中,整體裂片打開速度慢,發射筒內壓強降低速度慢,作用在導彈頭部的第2個壓強峰值持續時間長,峰值高。

圖6 導彈頭部壓強測點布置圖Fig.6 Arrangement of pressure measuring points on missile head

圖7 導彈頭部頂端壓強(測點 1)Fig.7 The pressure on the top point of missile head

圖8 導彈頭部兩不同側邊點壓強Fig.8 The pressure on two different side points of missile head

4 結 語

2種方案燃氣均能將裂片吹開到90°。蓋體分為4塊被燃氣吹開方案,裂片打開速度快,導彈頭部受壓持續時間短,發射筒內壓強降低速度快。蓋體分為4塊被燃氣吹開方案優于蓋體整體被吹開方案。本文僅從燃氣流場角度對以上2種方案進行評估。在蓋體設計過程中,還需考慮蓋體裂片對導彈出箱過程的影響,蓋體裂片生產工藝、可靠性等諸多因素,有待進一步研究。