美國海軍艦艇自防御系統發展及應用研究

鄒念洋,李 楠,陳忠杰,邱 萍

(1.中國船舶集團有限公司第七一四研究所,北京 100101;2.中國船舶集團有限公司,北京 100097)

0 引 言

艦艇自防御系統(SSDS)由美國海軍開發,集成了先進傳感器,綜合使用艦載電子戰系統和硬殺傷武器設備來摧毀敵方來襲目標,具備對目標的快速發現能力、跟蹤能力以及攔截能力。該系統主要裝備于美國海軍的兩棲艦和航母等非“宙斯盾”艦上,提升了艦艇在現代海戰中的生存能力。

1 發展歷程

1.1 SSDS MK1研制發展

美國早期的兩棲艦、航母等大型艦艇的雷達等探測設備和防空反導武器設備間相對獨立,且在對反艦導彈等目標的探測和攔截過程中,需要較多的人工干預,因而當時艦艇自防御作戰的自動化水平低、反應速度慢。

20世紀90年代初,美國海軍啟動了“快速反應作戰能力”(QRCC)計劃,旨在開發一種基于軟件的指揮輔助決策系統,該系統能夠充分利用艦上的傳感器并綜合使用武器,以實現對反艦導彈的快速反應、提高多目標自動化攔截能力。該系統以“拉姆”近程防空導彈武器系統(GMWS)、“密集陣”近程武器系統(CIWS)、AN/SLQ-32電子戰(EW)系統和光電傳感器作為硬件基礎進行開發,是“艦艇自防御系統”(SSDS)的雛形。

1993年1 月,美國海軍通過QRCC計劃,演示了用于開發SSDS的技術;1993年6月,SSDS開發成功并在“惠特貝島”號(LSD-41)船塢登陸艦上成功進行了一次海上演示,在此基礎上美國海軍形成了SSDS MK1;1997年5月,美國海軍在“阿希蘭”號(LSD-48)船塢登陸艦上進行了SSDS的戰術評估測試;1997年10月,“阿希蘭”號船塢登陸艦(LSD-48)正式成為美國第1艘裝備SSDS MK1系統的艦艇[1],標志著SSDS系統已獲得完全作戰能力。

最初的SSDS MK1系統集成了AN/SPS-49(V)對空警戒雷達、AN/SPS-67(V)對海搜索雷達、AN/SLQ-32(V)電子戰系統、敵友識別防御系統(CIFFSD)、“納爾卡”主動導彈誘餌系統、“密集陣”近程武器系統(CIWS)和“拉姆Block0”導彈[2]。

1.2 SSDS MK2研制發展

為使SSDS的探測系統、指控系統以及武器系統更好集成,大幅提升整個系統的協同作戰能力,美國海軍于 1998 年開始研發 SSDS MK2 Mod 0 系統。該系統僅裝備在“尼米茲”級航母“尼米茲”號(CVN-68)上。在SSDS MK1原有技術和軟件架構的基礎上,增加了新的戰術顯示器,集成了AN/SLQ-32(V)電子戰系統、AN/SPQ-9B火控雷達、“北約海麻雀”(RIM-7)導彈系統、“密集陣”近程武器系統(CIWS)、“拉姆Block0”導彈,加入了“協同作戰能力”(CEC)設備、“先進作戰指揮系統”(ACDS)的部分功能,以增強系統在編隊協同作戰方面的能力。

2003 年,美國海軍開發出 SSDS MK2 MOD 1 系統,該系統首先裝備“尼米茲”級航母“里根”號(CVN-76),后又裝備于“卡爾文森”號(CVN-70)、“斯坦尼斯”號(CVN-74)等航母。SSDS MK2 MOD 1系統在原有軟硬件設備基礎上,集成了“拉姆Block1”導彈,并且完全集成了CEC設備、ACDS 系統和戰術數據鏈[3-5]。

從2004年開始,美國海軍致力于SSDS MK2 Mod2的開放式體系結構改造工作,該系統研制成功后裝備于“圣·安東尼奧”級船塢運輸艦。SSDS MK2 MOD 2系統集成了AN/ SLY-2艦載電子戰系統、AN/SPQ-9B火控雷達、“改進型海麻雀”(ESSM)導彈[6],“密集陣”近程武器系統(CIWS),“拉姆Block1”導彈,該版本同樣完全集成了CEC設備、ACDS系統和戰術數據鏈。

之后 SSDS MK2 又陸續發展出 MOD 3A,MOD 4B,MOD 5C 和 MOD 6B 等版本,改進后的 SSDS MK2采用開放式體系結構,基于全艦計算環境并集成了先進傳感器和AN/ SLY-2艦載電子戰系統、“拉姆Block2”導彈、“改進型海麻雀”(ESSM)導彈以及“密集陣”近程武器系統(CIWS)等先進武器系統。

目前SSDS MK2系統主要裝備于美國海軍的兩棲艦和航母等非“ 宙斯盾”艦上,如表1所示。

表1 艦艇自防御系統(SSDS)各版本裝備情況Tab.1 Application of different versions of shipborne self-defense system

2 系統架構

2.1 子系統

1)核心子系統

SSDS MK2艦艇自防御系統的核心子系統包括:控制模塊、識別模塊、跟蹤模塊與決策模塊。該核心子系統基于貝葉斯置信網絡理論[7],能夠克服傳感器與武器資源的局限和制約,能夠快速、自主地實現武器資源調度[8],為SSDS MK2提供確定、可靠的策略。

2)探測系統

SSDS MK2的探測系統包括:TAS目標捕獲系統、AN/SPG-60追蹤火控雷達、AN/SPQ-9B 雷達以及紅外傳感器。

TAS目標捕獲系統由1部D頻段兩坐標雷達,1部敵我識別器,1臺UYK-20通用計算機和1部UYA-4顯控臺組成,能夠自動探測、跟蹤,敵我識別,以及進行威脅判斷和目標指示,具備在嚴重雜波干擾環境中工作的能力。

AN/SPG-60追蹤火控雷達是一款X波段單脈沖多普勒雷達,能夠對目標進行探測、捕獲與追蹤,可在極端干擾環境下提供被動視覺跟蹤。

AN/SPQ-9B雷達由AN/SPQ-9A雷達改進而來,是一種多波形、窄波束的X波段脈沖多普勒雷達,主要有對空、對海和信標應答3種工作模式。該雷達能夠獨立工作,也能作為SSDS MK2的一部分工作,能夠支持對岸攻擊、反艦戰和防空戰,還可以使水面艦艇很好地探測和跟蹤掠海高速飛行、小雷達散射截面反艦導彈,該雷達一次掃描可提供多個目標實時高分辨率目標信息。

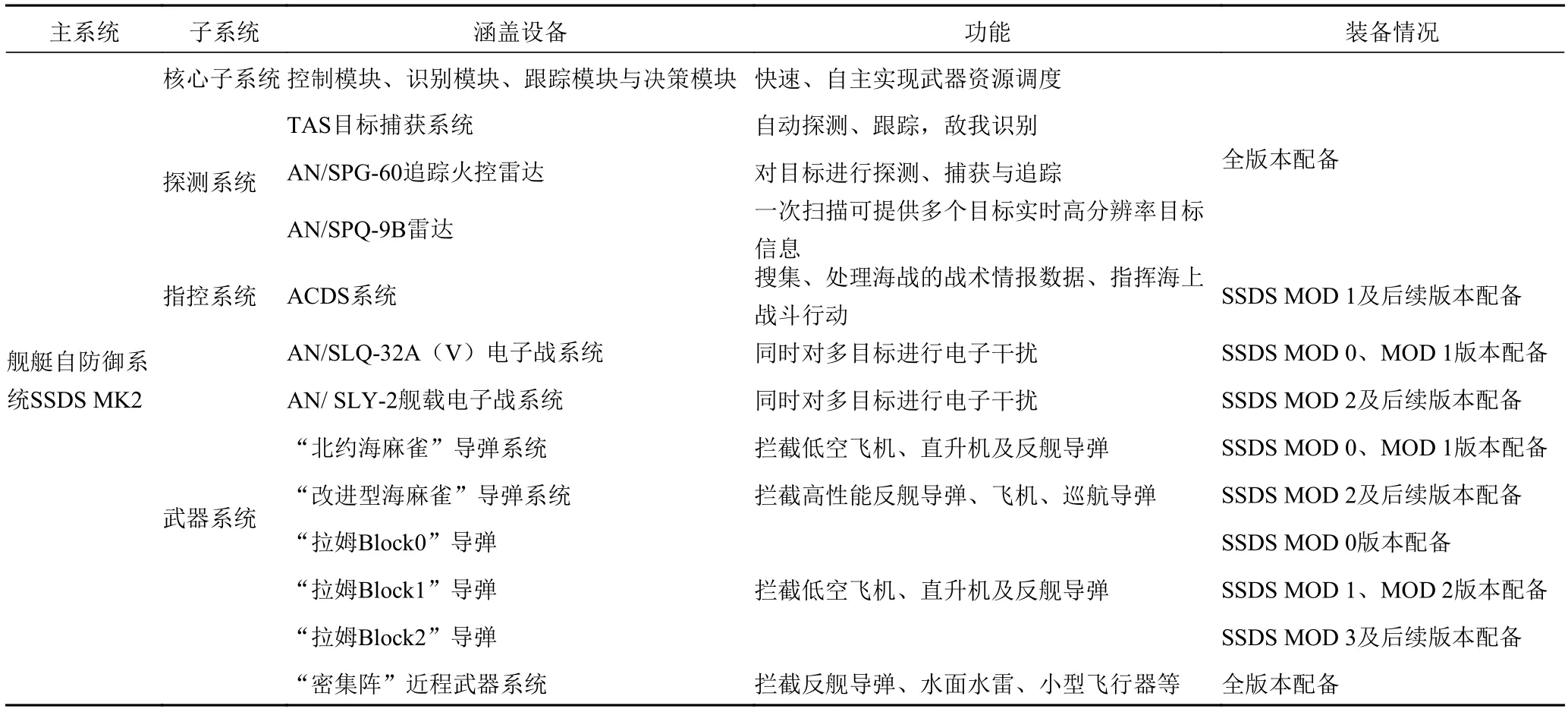

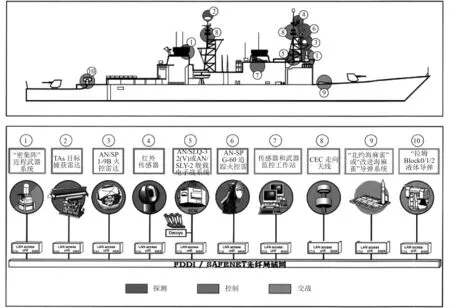

表2 SSDS MK2艦艇自防御系統所包含的子系統及特點Tab.2 Subsystems and characteristics of SSDS MK2

3)指控系統

SSDS MK2采用先進作戰指揮系統ACDS,用來搜集、處理海戰的戰術情報數據、指揮海上戰斗行動,其從原NTDS 海軍戰術數據系統改進而來,采用了新的硬件設備,更換了比NTDS 更高級的計算機程序。

4)武器系統

SSDS MK2的武器系統包括:AN/SLQ-32(V)電子戰系統或AN/ SLY-2艦載電子戰系統、“北約海麻雀”導彈系統或“改進型海麻雀”導彈系統、“拉姆Block0/1/2”導彈,以及“密集陣”近程武器系統。

2.2 軟硬件架構

1)硬件配置

SSDS MK2的硬件體系按功能可以分為探測設備、控制設備和交戰設備。探測設備包括:TAS目標捕獲雷達、AN/SPQ-9B 雷達、AN/SPG-60追蹤火控雷達以及紅外傳感器;控制設備包括:傳感器和武器監控工作站、CEC定向天線;交戰設備包括:“北約海麻雀”導彈系統或“改進型海麻雀”導彈系統以及“拉姆Block0/1/2”導彈;其中,“密集陣”近程武器系統與AN/SLQ-32(V)電子戰系統或AN/ SLY-2艦載電子戰系統既是探測設備又是交戰設備。所有設備通過FDDI/ SAFENET光纖局域網連接,進行數據傳輸。

1)軟件配置

SSDS MK2的軟件體系主要由接口層和核心層構成。接口層中,指揮控制組的傳感器監督員、戰術執行官和武器監督員,以及戰斗部隊戰術訓練系統(BFTT)通過接入軟件體系的AN/SYQ-20控制臺進行指揮控制;核心層圍繞通用基礎設施,包括:傳感器協調控制、系統控制管理、武器指揮控制、布局命令控制,以及校準、目標識別、航跡更新和復合航跡管理。

3 技術特點

3.1 采用開放式體系架構

SSDS MK2的開放式體系架構基于Intel x86平臺,采用Lynx操作系統。開放架構為系統增添了更多的靈活性,使系統具備高可擴展性、高易用性以及高容錯性,方便將新的傳感器、武器裝備納入到系統中。

開放式體系架構的應用程序內核包括:系統跟蹤管理器、系統跟蹤ID、決策輔助工具,以及決策參與、武器調度和空中交通管制;該架構的常見應用程序服務包括:提供數據記錄、導航與定位、地圖生成器、圖形庫、報警管理器、顯示數據服務器、顯示過濾器和本地跟蹤服務器;該架構的常見技術服務包括:提供持久性數據、數據提取、錯誤日志、消息工廠、節點管理、作用裁定,以及特定通信服務映射客戶端、tcl/tk語言翻譯等;該架構的中間件服務包括:提供標準時間碼、網絡時間協議、本地資源管理器、授時服務和數據分發服務(DDS)。

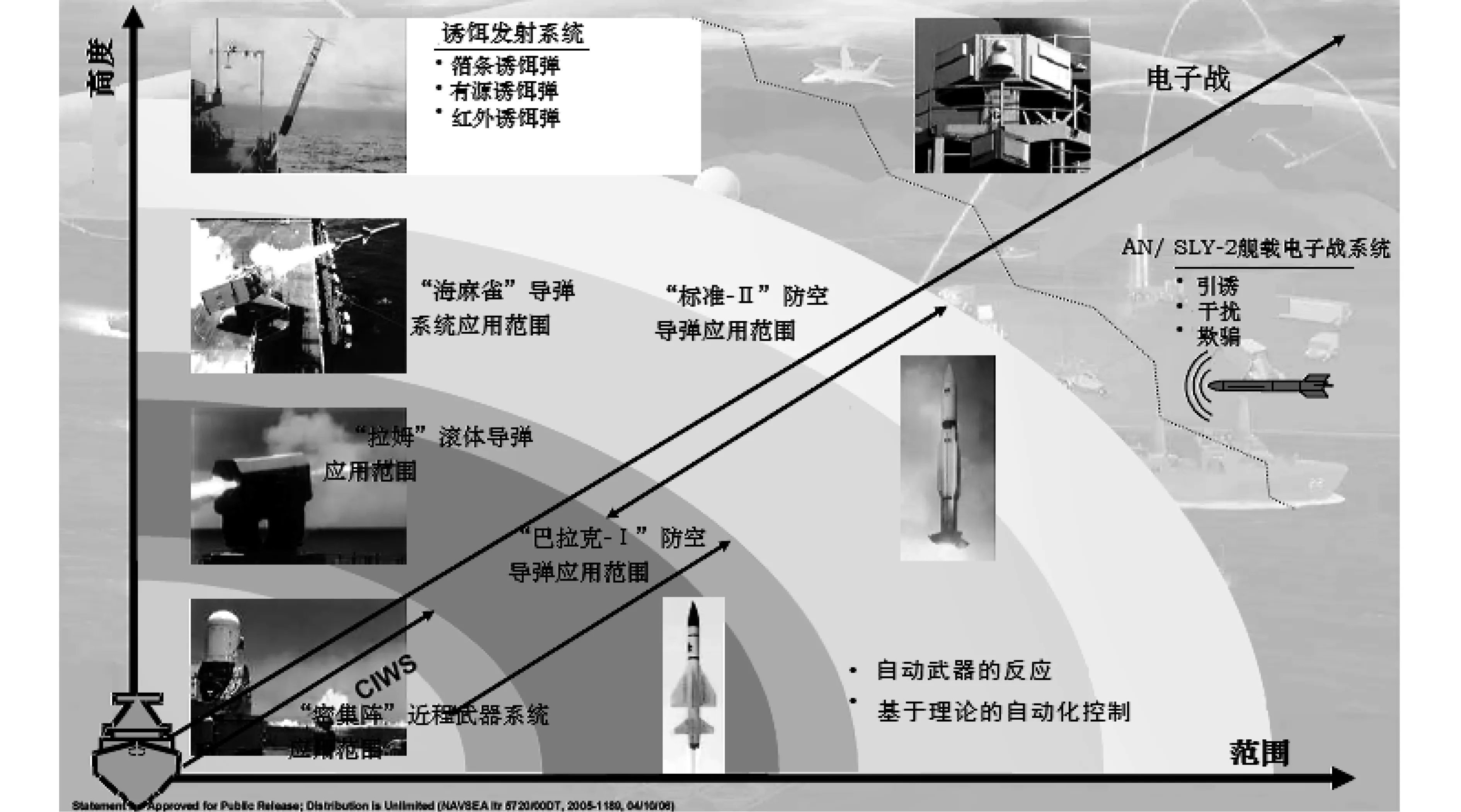

3.2 多層次自防御能力

針對不同范圍、不同高度內的目標,SSDS MK2的電子對抗系統、誘騙系統、武器系統等各系統之間通過“高、中、低”搭配的方式進行組合,可有效攔截和摧毀來襲的飛機和反艦導彈,大幅縮短從探測、識別、跟蹤到攔截和摧毀目標的時間。攔截范圍“由近至遠”依次為:“密集陣”近程武器系統、“拉姆Block0/1/2”導彈、“北約海麻雀”導彈系統或“改進型海麻雀”導彈系統、誘餌發射系統以及AN/SLQ-32(V)電子戰系統或AN/ SLY-2艦載電子戰系統。

圖1 SSDS MK2 艦艇自防御系統硬件體系結構示意圖Fig.1 SSDS MK2 hardware architecture

“密集陣”近程武器系統主要用于攔截1.5 km范圍內反艦導彈、小型飛行器,以及摧毀水面水雷等;“拉姆Block0/1/2”導彈主要用于攔截9 km范圍內的低空飛機、直升機及反艦導彈;“北約海麻雀”導彈系統主要用于攔截 1~22 km 范圍內,飛行高度在 150~3 000 m的戰斗機、直升機和反艦導彈;“改進型海麻雀”導彈系統可攔截技術先進的高速、低雷達截面的機動型反艦導彈,最大射程達30~50 km;SSDS MK2的多個誘餌發射系統,采用了先進的干擾技術,艦艇在受到敵方雷達或紅外設備的探測和跟蹤時可發射箔條誘餌彈、有源誘餌彈以及紅外誘餌彈,從而提高其生存能力;AN/SLQ-32(V)電子戰系統或AN/ SLY-2艦載電子戰系統利用引誘、干擾、欺騙等電子戰手段,分散敵方反艦導彈等目標的注意力,使其無法命中己方艦艇。

4 未來發展

自2011財年起,美國海軍已開始研發SSDS MK2 ACB-16/TI-16新一代艦艇自防御系統,以更好地協調現有的防御武器和誘餌系統,使其更好地與其他平臺進行整合。

新系統的硬件設備將得到升級,武器系統方面將集成SEWIP Block2艦載電子戰系統、自動雷達指示誘餌發射裝置、“密集陣”近程武器系統(CIWS)和AN/SPS-48G雷達系統,還將與MH-60R直升機集成;在互操作性方面,Link-16數據鏈的互操作性將得到提升,還將增加與新的“敵我識別”(IFF) Mode 5/S問訊系統的互操作性、與F-35“閃電-Ⅱ”聯合攻擊戰斗機的互操作性;此外,全艦訓練能力將得到提升,新系統可通過其包含的“綜合海上網絡和企業服務系統”(CANES)與“海軍全球指揮控制系統”(GCCSM)交換數據。

5 結 語

艦艇自防御系統(SSDS)由美國海軍開發,主要裝備于美國海軍的兩棲艦和航母等非“宙斯盾”艦上,用于攔截低空飛機、直升機及反艦導彈等敵方目標。自20世紀90年代至今,該系統的發展經歷了2個階段:第1階段的SSDS MK1系統具備對反艦導彈的快速反應能力,以及對多目標自動化攔截能力;第2階段的SSDS MK2 系統前后發展出多個版本,最新版本的SSDS MK2 MOD 6B采用開放式體系結構,具備多層次自防御能力,大幅縮短了從探測、識別、跟蹤到攔截和摧毀目標的時間,進一步提高了艦艇在現代海戰中的生存能力。目前美國海軍已開始研發新一代艦艇自防御系統SSDS MK2 ACB-16/TI-16,未來該系統將更科學地協調利用武器資源,更好地與其他平臺進行整合。

圖2 SSDS MK2 艦艇自防御系統的多層次自防御能力示意圖Fig.2 Multilevel self-defense ability of SSDS MK2