里沖區段礦化地質體特征及評價

姜河霖

(廣東省有色金屬地質局九四〇隊,廣東 清遠 511500)

隨著區鶴垌-里沖區段地質測量工作的開展,里沖區段礦化地質體特征及其質量評價研究受到人們的重視,通過全面的系統搜集[1],基本查明區鶴垌-里沖區段的地層、巖漿巖、構造、圍巖蝕變等基本特征,結合對區鶴垌-里沖區段的異常查證和分析,評價其成礦遠景,采用礦化特征分析的方法,全面、系統地收集、研究區域及勘查區地質信息、物化探資料,為里沖區段礦化地質體特征構造分析以及找礦遠景提供理論基礎。研究里沖區段礦化地質體特征評價方法,分析里沖地區的成礦地質條件與成礦規律,在地質勘查中具有重要意義。

1 區域地質特征描述

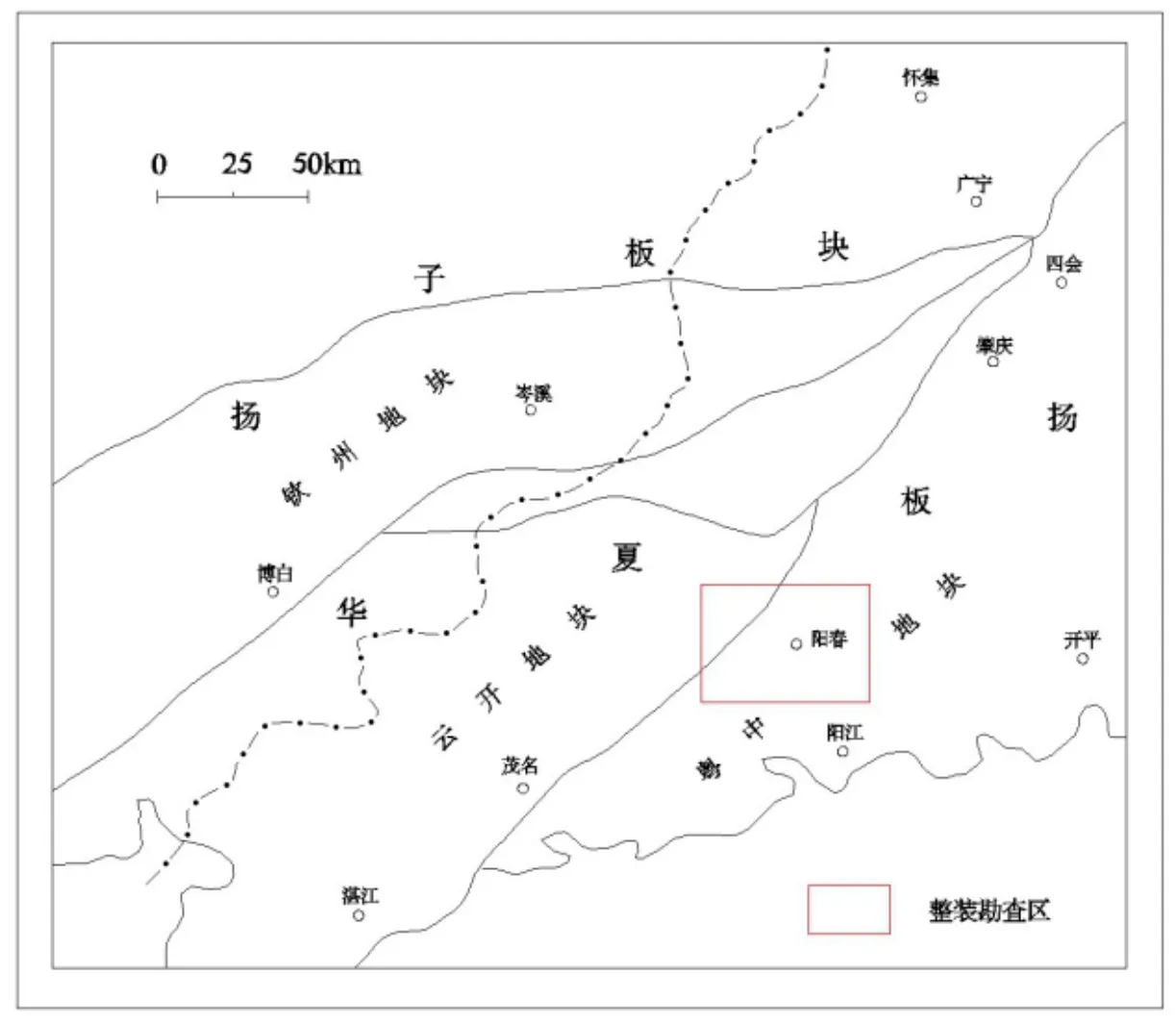

在廣東省陽春市崗美鉬多金屬礦勘查區內,鶴垌-里沖區段位于東亞大陸新華夏系第二隆起帶的西南端,其二級塊體云開地塊和粵中地塊的交匯處(圖1)。區域上出露地層復雜,構造及巖漿活動強烈,出露有多個銅鐵礦床點,具有良好的成礦、找礦前景[2]。

圖1 陽春地區大地構造圖

區域地層有出露寒武系、泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系地層,其中寒武系、泥盆系、石炭系地層與成礦作用關系密切。區域內廣泛發育第四系,將各地層覆蓋,出露地層多呈“島”狀分布于區內各處:寒武系地層出露面積較小,分布于區域東南角;泥盆系地層呈長條狀沿北東方向分布于區域中部;石炭系地層分布區域中部及北部;二迭系地層分布于區域西部,出露面積較小[3]。

勘查區內出露的巖漿巖有中粗粒黑云母二長花崗巖大面積出露于勘查區東南部沙田洞至七星嶺一帶以及中部舊寨、大腳崗等地,鶴垌-里沖區段內大面積出露,呈巖株產出。淺肉紅色,局部黑色,中粒花崗結構,塊狀構造。礦物成分由鉀長石、斜長石、石英及少量黑云母等組成。其中鉀長石,含量40%~45%、斜長石,含量23%~25%、石英,含量16%~28%,和少量黑云母,含量6%~7%、絹云母,含量<1%。本期巖體受構造影響,于構造發育部位發生云英巖化、鉀長石化、硅化、碳酸鹽化、高嶺土化等蝕變。細粒二長花崗巖出露于鶴垌-里沖區段沙田洞附近,呈巖枝或巖脈產于燕山二期中粗粒黑云母二長花崗巖中,出露規模不大。灰白色,局部黃褐色,變余花崗結構,鱗片粒狀變晶結構,塊狀構造,礦物成分由鉀長石、石英、斜長石、黑云母、絹云母、黃鐵礦、白鎢礦等組成。鉀長石含量30%~35%,斜長石含量24%~25%,石英含量21%~23%,黑云母含量1%~2%,絹云母含量9%~10%。據本次地質調查,細粒二長花崗巖與勘查區內鎢鉬礦化關系極密切。

2 礦化地質體特征

建立里沖區段礦化地質體的變化情況分析模型,通過研究礦化富集的規律,結合勘查區的異常查證和評價特性,根據前期測量,經地表刻槽取樣分析,V1細脈帶WO3品位為0.016%~0.283%,Mo為0.001%~0.13%,并圈出礦化體一條,編號為Ⅰ,鉆孔ZK1042內WO3品位為0.001%~0.068%,Mo品位為0.001%~0.069%;V2-1細脈帶地表采樣WO3品位為0.005%~0.116%,鉆孔ZK2001內WO3品位為0.001%~0.091%,Mo品 位 為0.001%~0.443%;V3-1細脈帶地表采樣,總體品位WO3為0.003%~0.097%,Mo為0.001%~0.249%,有1m的Mo品位0.249%。

AP1化探異常區位于鶴垌-里沖區段內,具有高溫組合元素特征,元素組合復雜,主要元素有W、Mo、Bi等,與區段內的鎢鉬礦化相符。目前地表槽探工程表明V1、V2-1、V2-2、V3-1、V3-2等5條礦化細脈帶均位于W元素5級異常區內,其細脈的走向分布與化探異常基本保持一致,具有較好的套合性,且由后期施工的槽探工程所知,位于鶴垌以東的高強度鎢鉬化探異常濃集中心區域有厚度分別為60m、9m的V3-1、V3-2兩條鎢鉬礦化細脈帶,該兩條細脈帶有多個樣品達到邊界品位以上。

3 成礦地質體成因分析

勘查區位于吳川~四會斷褶帶東南緣,受區域大斷裂影響,形成規模大小不等的次級構造帶,分布于勘查區內及外圍,燕山早期巖漿沿深大斷裂上侵,形成崗尾巖體,該巖體為本區內鎢鉬礦化的賦礦圍巖。晚期頻繁構造運動將早先形成的構造活化,并在早先形成的巖體上形成新的構造,并伴隨頻繁巖漿活動,在區內形成多種巖脈及鎢鉬礦化,為本區內成礦提供了大量的成礦流體及熱源。

鎢鉬礦化細脈帶成因:崗尾巖體受后期北東向剪切應力作用,位于巖體內側形成北西向張性裂隙及斷裂,晚期巖漿沿該裂隙及斷裂上侵,形成巖脈、巖株,并攜帶大量高溫高壓氣液,該氣液在巖漿房頂部匯聚,形成超壓,由于巖石膨脹一般產生與最小主應力方向上,該類裂隙借助早期形成的裂隙系統或借用成礦同時性區域構造應力作用,形成多組平行排列的細脈帶。后期含礦熱液通過該裂隙系統上升,在裂隙內沉淀、富集形成鎢鉬礦化細脈及含礦石英脈;隨著燕山期活動的持續,在后期形成的巖脈上形成裂隙,部分金屬礦物礦化富集其中;經一系列礦化作用之后,晚期構造及熱液活動,形成北東向次級構造及石英脈,并導致圍巖強烈的絹英巖化、硅化、綠泥石化。

4 結語

鶴垌-里沖區段內鎢鉬礦化細脈普遍存在于V1至V2-1兩細脈帶之間,礦化范圍廣,但品位低、礦化弱,且分布較為分散,根據已施工鉆孔對礦化體的揭露情況,鎢鉬礦化主要集中于裂隙面上,呈星點狀分布,細脈帶寬度、含脈率、含脈密度、品位及圍巖蝕變情況與地表出露特征相近,含礦細脈未出現合并、匯聚、加粗、品位變高等特征。

通過構造結構分析以及地質體特征分析,可知AP1異常分布于鶴垌-里沖區段內,地表出露花崗巖,推斷礦化體成因。本區內化探異常主要為鎢鉬兩種元素,但其強度高、范圍廣、濃集中心明顯,蝕變以低溫熱液蝕變為主,含礦細脈較為分散,礦化范圍廣,但至深部未見有合并、匯聚、加粗、品位變高等特征。由于目前工作程度較低,施工的鉆孔均較淺,對于AP1化探濃集中心區域所揭露的V3-1、V3-2兩條鎢鉬礦化細脈帶深部未有工程驗證,故推斷本區仍具有一定的找礦遠景。