基于STM32的水稻大田智能灌溉系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

李艷紅

(西安外事學院工學院,陜西 西安710077)

0 引言

作為種植過程中必不可少的步驟之一,水稻灌溉十分重要,且需保持一定的嚴密性。為保證水稻水分的供應,灌溉過程中應考慮水流的密集程度、灌溉持續(xù)時間、環(huán)境溫度等參數(shù)變化,采取措施協(xié)調控制。對于水稻種植面積較大的農戶,采用人工方式灌溉將耗費大量人力物力;我國現(xiàn)有的自動化灌溉裝置存在一定缺陷,頻頻發(fā)生水資源的浪費現(xiàn)象。為保證資源可以重復利用,本文設計了水稻大田的智能灌溉系統(tǒng)。

1 水稻大田智能灌溉系統(tǒng)特征

水稻大田智能灌溉系統(tǒng)的各部分裝置應均勻分布,并設置多組噴水裝置,由控制箱控制。控制箱內含有顯示屏,由中央處理器控制微控制器和噴水裝置。微控制器可將數(shù)據(jù)上傳至中央處理器,在保證不浪費水資源的前提下,實現(xiàn)農業(yè)灌溉的整體需求,達成良好的灌溉效果[1]。

1.1噴水裝置

噴水裝置由豎直管道、三通管及兩個霧化噴頭共同組成。三通管內部的豎直管口與管道轉動連接,三通管內部的水平管口與霧化噴頭相連接,豎直管道與輸水管連通,共同構成噴水裝置。為保證順利噴水,應設定霧化噴頭角度,在離心力與反作用力的共同作用下使水流旋轉,從而將水噴灑至農田中。此外,噴灑裝置具備一定的定位功能,其內部GPS定位模塊可與微控制器連接,實現(xiàn)精準噴灑。

1.2蓄水裝置

蓄水裝置可為噴灑裝置持續(xù)供水,實現(xiàn)不間斷噴水。在中央控制器協(xié)調作用下,該裝置中的進水管道可連通水井;通過蓄水裝置中的液位傳感器,可實現(xiàn)按液體靜壓與高度的比例控制噴灑速度和水流量,在保證水流密度的前提下實現(xiàn)穩(wěn)定、準確灌溉[2]。

1.3控制系統(tǒng)

水稻大田智能灌溉系統(tǒng)中的控制系統(tǒng),采用通信功能較強的LoRa通信模塊,并與中央控制器形成電性連接。在該系統(tǒng)中,LoRa通信模塊可充當中央控制器與用戶終端的通信媒介,形成聯(lián)系通道。該系統(tǒng)中的土壤濕度控制器,可將濕度數(shù)據(jù)上傳至微控制器,微控制器將濕度數(shù)據(jù)與事先設定的濕度閾值相比較,當土壤濕度低于該值時,啟動水泵。

2 水稻大田智能灌溉系統(tǒng)方案設計

2.1總體方案設計

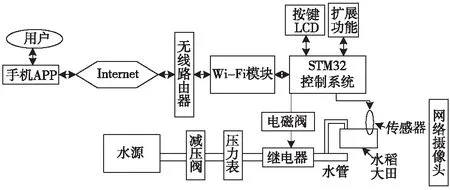

水稻大田智能灌溉系統(tǒng)總體方案設計如圖1所示,系統(tǒng)中包含STM32主控模塊、傳感器模塊、電磁閥驅動模塊、Wi-Fi通信模塊及網(wǎng)絡攝像頭模塊[3]。其中STM32主控模塊是該系統(tǒng)的核心,協(xié)調控制該系統(tǒng)中各個模塊的運行;傳感器模塊包含溫濕度傳感器,可獲得土壤濕度數(shù)據(jù),并將信息上傳至主控單元;電磁閥驅動模塊可控制水泵開關;Wi-Fi通信模塊將數(shù)據(jù)信息上傳至中央控制器,實現(xiàn)遠程控制;網(wǎng)絡攝像頭模塊可實現(xiàn)圖像的采集,并將數(shù)據(jù)以視頻的形式上傳。

圖1 智能灌溉系統(tǒng)總體方案設計框架Fig.1 Overall scheme design framework of intelligent irrigation system

2.2智能決策功能

基于STM32的水稻大田智能灌溉系統(tǒng)的運行模式分為智能、非智能兩種模式。

非智能模式具有一定的靈活性,中央控制器下達的所有指令均可完成,并可細分為自動澆灌和手動澆灌。自動澆灌檢測土壤的濕度,當濕度低于系統(tǒng)設定的閾值時,水稻大田智能灌溉系統(tǒng)將啟動水閥,實現(xiàn)自動化澆水模式,無需人工看管;手動澆水可以由用戶通過終端配置系統(tǒng)參數(shù),根據(jù)用戶設定的時間澆灌水稻。

相對于傳統(tǒng)的非智能模式,智能模式更具優(yōu)勢。智能模式本質上是定時任務,灌溉系統(tǒng)按規(guī)定時間間隔檢測土壤濕度,并利用模糊控制算法確定灌溉時間,系統(tǒng)按土壤濕度變化程度實施灌溉。當然,系統(tǒng)也允許用戶通過終端向系統(tǒng)發(fā)送手動澆灌指令,系統(tǒng)將自動檢測土壤濕度,并根據(jù)土壤狀態(tài)自行確定澆灌時間,而后開始澆灌[4]。

2.3Cortex-M3和STM32技術要點

Cortex-M3處理器內核的優(yōu)點是功耗低,其終端控制器采用中斷架構,具有較快的反應速度,該處理器內核在操作執(zhí)行開始與結束之間僅需12個時鐘周期。STM32微控制器具有較高的性能,內含的驅動單元滿足諸多領域的需求,可滿足水稻大田智能灌溉系統(tǒng)的要求。

2.4Wi-Fi技術要點

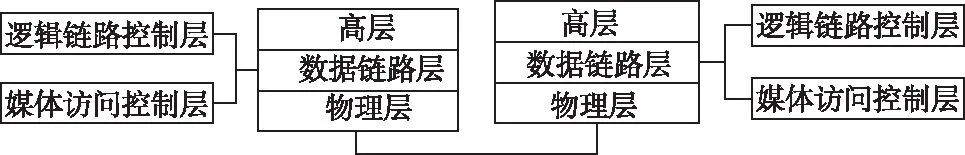

Wi-Fi技術可整體提高水稻大田智能灌溉系統(tǒng)中各部分控制器的傳輸速率,在其覆蓋范圍內,可降低外界因素對系統(tǒng)產生的干擾,保證用戶端設備具有穩(wěn)定的信號接收能力。作為無線電技術,Wi-Fi在一定程度上可保證設備兼容性,Wi-Fi協(xié)議體系如圖2所示[5]。

圖2 Wi-Fi協(xié)議體系Fig.2 Wi-Fi protocol architecture

2.5網(wǎng)絡攝像頭技術要點

網(wǎng)絡攝像頭可通過網(wǎng)絡將視頻上傳至中央控制器中,視頻傳輸過程中需借助TCP/IP協(xié)議和嵌入式操作系統(tǒng),將視頻數(shù)據(jù)通過壓縮的方式上傳至用戶終端,通過該方式可實現(xiàn)遠程控制灌溉系統(tǒng),進而實現(xiàn)灌溉系統(tǒng)智能化發(fā)展,從而實現(xiàn)高效灌溉[6]。

3 硬件設計

3.1數(shù)據(jù)處理/傳輸模塊

數(shù)據(jù)處理采用S5PV210處理器,該處理器可提升系統(tǒng)整體性能,實現(xiàn)低成本、低消耗的工作模式。S5PV210處理器含有高質量的外部存儲器接口,通過該接口可容納通信系統(tǒng)涵蓋的所有數(shù)據(jù)信息;S5PV210處理器含有的內核處理系統(tǒng)可支持多種工業(yè)標準操作系統(tǒng)。數(shù)據(jù)傳輸模塊利用存儲器CC2530將數(shù)據(jù)映射至外部存儲器中,這樣既保證程序代碼正確性,又可重復利用數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)傳輸時,利用ZigBee協(xié)議保障數(shù)據(jù)的正常收發(fā),有利于開發(fā)者實現(xiàn)高效率開發(fā)狀態(tài)[7]。

3.2傳感器模塊

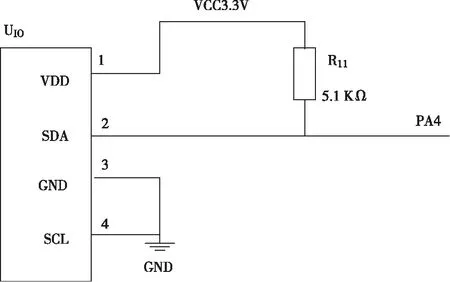

傳感器模塊指溫濕度傳感器,采用AM2321傳感器,該傳感器電路如圖3所示。該傳感器內含精密的溫濕度測試元件,體積較小,響應速度極快,無需經過二次計算即可得到精準的數(shù)據(jù),因此可實現(xiàn)低成本開發(fā)。

3.3系統(tǒng)控制模塊及被控模塊

選擇STM32F103RBT6型號作為該系統(tǒng)的核心處理器,將中斷響應速度控制在最短時間內,保證系統(tǒng)高性能、低功耗。被控模塊選擇L298電機驅動芯片,該芯片具有一定的兼容效果,具有較強的抗干擾能力[8]。

圖3 AM2321溫濕度傳感器電路Fig.3 AM2321 temperature and humidity sensor circuit

3.4總體電源模塊

STM32電源電壓選擇3.3 V,ZigBee模塊及各部分處理器供電電壓為5 V,其中AMS1117芯片可為其他芯片提供3.3 V直流電源。

4 軟件設計

4.1無線ZigBee網(wǎng)絡連接

水稻大田智能灌溉系統(tǒng)中各部分控制器及節(jié)點之間數(shù)據(jù)信息的傳輸均使用ZigBee通信技術。ZigBee通信技術的優(yōu)勢在于可將自身功耗降至最低,在IEEE 802.15.4協(xié)議的基礎上,可實現(xiàn)短距離通信。無線ZigBee網(wǎng)絡由路由器、協(xié)調器及終端設備組成[9]。

4.2水閥控制程序

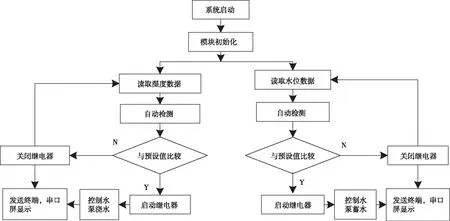

灌溉過程中,噴灑裝置實現(xiàn)水流的噴射,水流的密集程度由水閥控制。控制水流密集程度時,應通過中央控制器啟動電機,接收到啟動信息后,電機向水閥發(fā)送指令,該過程中通過傳感器節(jié)點采集數(shù)據(jù)信息,且依據(jù)不同的水流密集程度,由調節(jié)程序做出相應的動作:處理器接收的數(shù)據(jù)超過閾值,系統(tǒng)將自動關閉水閥;處理器內接收的數(shù)據(jù)低于閾值,系統(tǒng)將放大水流密集程度,再由ZigBee模塊將信息上傳至主控CPU,由CPU控制電機調節(jié)水閥的開關,實現(xiàn)水稻大田智能化灌溉。該過程也可通過人工對調節(jié)閥進行控制。水稻大田智能灌溉系統(tǒng)的軟件流程如圖4所示。

5 仿真測試試驗

5.1土壤濕度傳感器電壓值測試

為保證水稻大田智能灌溉系統(tǒng)的可操作性,需要測試土壤濕度傳感器電壓值,該值為模擬量輸出的電壓。根據(jù)水稻大田智能灌溉系統(tǒng)的電壓輸出數(shù)值,分析判斷傳感器功能。仿真測試前,需要在測試環(huán)境中設置相關參數(shù)。當土壤濕度傳感器電壓值低于系統(tǒng)中設定閾值時,觸發(fā)中斷處理程序,并將該次測試結果上傳至顯示屏。

多次測試結果表明,濕度數(shù)據(jù)將隨著電壓值的不斷增大而減小,但總體趨于穩(wěn)定狀態(tài)[10]。

5.2遠程控制功能測試

測試結果表明,該系統(tǒng)具有較強的穩(wěn)定性,可使用用戶終端實施遠程控制,該控制通過ZigBee模塊中的無線通信程序實現(xiàn)。系統(tǒng)正常運行,連接無線網(wǎng)后,用戶可通過客戶端發(fā)送指令。若指令無效,如發(fā)送無效指令“a、b、c、d”,則系統(tǒng)界面上顯示其為無效指令;若指令有效,用戶端將接收功能信息。

圖4 水稻大田智能灌溉系統(tǒng)軟件流程Fig.4 Software flow of rice field intelligent irrigation system

6 結束語

本文設計的智能灌溉系統(tǒng),根據(jù)土壤濕度,實現(xiàn)了自動化灌溉;利用無線通信技術,實現(xiàn)了遠程控制。仿真試驗證明,該系統(tǒng)性能良好、低成本、低功耗,具有較高的實用價值,在未來發(fā)展中具有良好的市場前景。