中國村鎮社區環境污染分類和綜合治理

叢宏斌,孟海波,沈玉君,姚宗路,蔣艷雪,秦 超,4,于炳馳,4,趙立欣

(1.農業農村部規劃設計研究院,農業農村部農業廢棄物能源化利用重點實驗室,北京 100125; 2.中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所,北京 100081; 3.重慶大學環境與生態學院,重慶 400044; 4.黑龍江八一農墾大學能源與動力工程學院,黑龍江 大慶 430074)

0 引言

改善村容村貌,補齊農村人居環境短板,建設生態宜居的美麗鄉村,是踐行生態文明思想、推進鄉村振興戰略的內在要求。近年來,農村人居環境整治加快推進,各地村容村貌和宜居水平發生了重大變化。習總書記強調,建設好生態宜居的美麗鄉村,讓廣大農民在鄉村振興中有更多獲得感、幸福感。良好生態和宜居鄉村是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉,是鄉村發展的寶貴財富和最大優勢。

近年來,隨著我國農村經濟社會的快速發展,生產生活過程中污染物產生量大幅增加,農村環境治理面臨前所未有的挑戰,農村環境“垃圾靠風刮、污水靠蒸發”的情況在部分地區依然存在[1]。由于我國幅員遼闊,各地經濟社會發展水平、自然地理條件和人們生活習慣均存在明顯差異,推進鄉村廢棄物綜合治理,需要因地制宜、精準施策[2]。研究村鎮社區污染物主要來源和環境污染分類,對于分類指導村鎮社區開展環境污染治理具有重要意義。

本文分析村鎮社區污染物主要來源,從不同維度對其進行分類。對污染因子進行識別分級,構建污染分類指標體系,結合我國水土關系分區和村鎮社區分類,提出村鎮社區環境污染分類方法。梳理我國宜居鄉村建設主要法規政策,研究污染治理的技術路徑與模式,以期為我國村鎮社區環境污染治理政策與措施的制訂提供借鑒。

1 村鎮社區污染物來源與特點

1.1來源

村鎮是居民以農業為主要經濟活動形式的聚落。在農區或林區,村鎮通常是固定的;在牧區,包括定居聚落、季節性聚落和游牧的帳幕聚落等[3]。農村社區是由一個或若干個自然村合并在一起,統一規劃,統一建設,形成的新型聚落,是為加快縮小城鄉差距,在農村營造的一種新的社會生活形態。村鎮社區污染物是指在村鎮和農村社區物理空間內產生的各類廢物,其來源既包括農村生活,也包括農業生產,還包括轄區內工業企業產生的各類廢物。

1.2分類

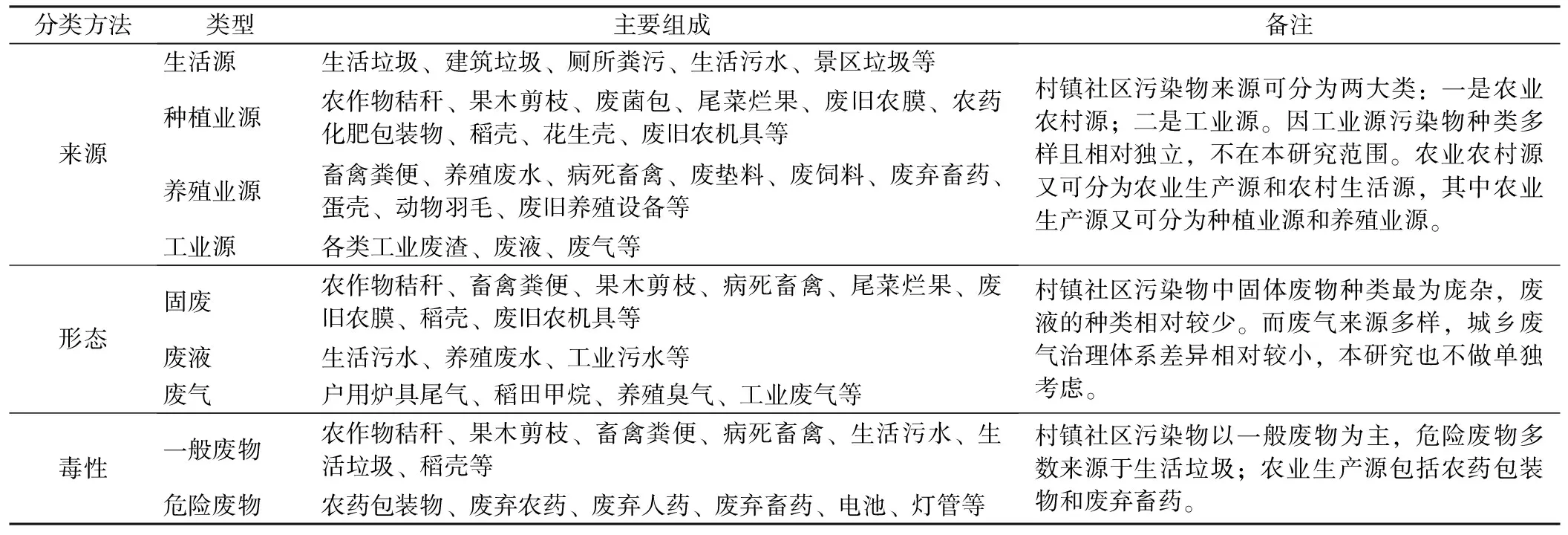

在理清村鎮社區污染物排放清單的基礎上對其進行合理分類,有助于系統分析村鎮社區污染物的基本特征和科學研究村鎮社區環境污染類型。根據我國污染物分類的一般原則和基本方法,結合村鎮社區污染物自身特點,本研究按照其來源、形態和毒性對其進行了分類,具體分類方法與主要污染物來源如表1所示[4-5]。

村鎮社區污染物按來源可分生活源、種植業源、養殖業源和工業源,其中前3類與農業生產和農村生活活動緊密相關,而工業源污染物復雜且相對獨立,不在本文研究范圍。按形態可分為固廢、廢液和廢氣,固體廢物種類最為龐雜,是村鎮社區環境污染治理的重點。廢液種類相對較少,廢氣來源多樣,由于廢氣治理路徑城鄉差異相對較小,本文不進行單獨研究。按毒性可分為一般廢物和危險廢物,村鎮社區污染物以一般廢物為主,危險廢物參照生活垃圾分類方法界定,農業生產源污染物中農藥包裝物和廢棄畜藥為危險廢物。

1.3基本特征

村鎮社區污染物來源廣泛,不同類型的污染物,其外在形態和理化性質存在明顯差別。另外,不同地區村鎮社區產生的污染物,其組成也存在一定的不同。總體上表現以下基本特征。

(1)農業生產與農村生活的二元性。村鎮社區污染物來源于農業生產和農村生活兩大領域,農業生產與農村生活產生的廢物存在明顯不同,但均以無毒廢物為主,僅包含少量危險廢物;以固體廢物為主,也有少量的液體廢物。需要分類研究不同廢物適宜的利用和處置路徑。

(2)性質相近與處理協同的統一性。來自于生產、生活兩個領域村鎮社區污染物,雖種類復雜、形態各異,但大致均可分為易腐性有機廢物、不腐性有機廢物和無機廢物等,前兩種廢物分類后具有飼料化、肥料化、能源化等潛在利用價值,因此,農業農村廢棄物具有協同處理的可行性。

(3)質能循環和三生一體的協調性。村鎮社區污染物具有“用之則利、棄之為害”的資源與污染雙重屬性,通過生產生活廢物綜合利用,實現物質和能量在農村生產、生活,種植、養殖中雙向流動,有利用促進種養業協調發展和村鎮社區生產、生活、生態“三生”協調運行。

表1 村鎮社區污染物分類

2 村鎮社區環境污染分類

2.1因子識別與分級

污染因子是對人類生存環境造成有害影響的污染物的泛稱,它涵蓋了涉及環境污染的所有范疇[6]。村鎮社區污染物類型多樣、污染因子數量龐雜,關鍵污染因子是危及農業生產、農村生活和農民健康的關鍵因素,通過文獻調研、實地考察和交流座談等形式,本文總結歸納了村鎮社區關鍵污染因子,并對其進行分類分級,主要包括常規污染因子、重金屬污染因子、農藥類污染因子和新型污染因子。

常規污染因子主要包括COD、TN、氨氮、亞硝氮、硝態氮、TP(水體)和正磷酸鹽(土壤)等;重金屬類污染因子主要包括銅、鋅、鎘等;農藥類污染因子主要包括多菌靈、烯酰嗎啉(殺菌劑)、毒死蜱(殺蟲劑)、氯氰菊酯(殺蟲劑)、乙草胺和阿特拉津(除草劑)等;新型污染類污染因子主要包括tris(2-chloroethyl)phosphate(TCEP)(阻燃劑)、decabromodiphenyl ethane(DBDPE)(阻燃劑)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基酯)(DEHP di(2-ethylhexyl)phthalate)(增塑劑)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP diethyl phthalate)(增塑劑)、磺胺嘧啶(抗生素)和恩若沙星(抗生素)等。

2.2指標體系構建

村鎮社區環境污染分類指標體系構建遵循科學性、客觀性和可比性的原則。如圖1所示,在環境污染自身屬性方面,該指標體系篩選出污染來源X1和潛在風險X2兩個指標,根據上文所述的污染物分類方法,污染來源共分為4類,其中工業污染類本研究暫不考慮;潛在風險分為高風險、中風險和低風險3個等級,其定義方法將在后文中詳述。在環境污染外部條件方面,該指標體系篩選出水土關系X3和村鎮類型X4兩個指標,它們對村鎮社區污染治理路徑和模式制訂具有直接影響。水土關系和村鎮類型均分為4類,后文中將展開論述。

2.3環境污染類型解析

2.3.1水土關系分區

根據污染物在水、土、生物三相中的作用機制,本研究將典型村鎮社區污染行為與過程歸納為地表地下水交換頻繁、壤中流土壤介質干濕交替、水土凍融冰水相變和干旱風蝕生態脆弱等4個典型的自然環境過程。在不同水土介質中,污染物遷移規律,以及污染物與環境介質相互作用的界面行為均有明顯不同,因此,本研究將上述4種污染行為與過程對應的典型水土關系分區(河網密布區、山地丘陵區、高寒凍融區和風沙干旱區)引入村鎮社區環境污染分類指標體系,對于科學劃定村鎮社區環境污染分類,以及開展環境治理與保護具有重要意義。

2.3.2村鎮社區分類

村鎮社區類型也是村鎮社區環境污染分類的重要外部因素之一。內部污染屬性相同的情況下,不同的村鎮社區類型,污染治理方法和策略存在明顯差異。《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》將我國的鄉村分為集聚提升類村莊、城郊融合類村莊、特色保護類村莊和搬遷撤并類村莊等4種類型。本研究沿用此分類方法,將村鎮社區類型引入環境污染分類指標體系,有利于更好地分類指導村鎮社區污染治理。

2.3.3污染類型分區分類

本研究將污染風險劃分為3個等級,等級劃分原理如圖2所示,以區域或全國村鎮社區污染物排放量大數據為基礎,分別找出各類污染物排放量中位數、最大值和最小值,然后以最大值和中位數的平均值為上邊界,以中位數和最小值的平均值為下邊界,將潛在污染風險劃分為高風險、中風險和低風險3個等級。中位數通過排序得到,不受最大、最小兩個極端數值影響,且部分數據變動對中位數沒有影響,常用來描述一組數據的集中趨勢。采用此方法進行等級劃分后,大多數村鎮社區歸位于中風險等級。

圖1 村鎮社區環境污染分類指標體系Fig.1 Classification index of environmental pollution for villages and towns

圖2 基于大數據的村鎮社區環境分級原理Fig.2 Environmental classification principle of villages and towns based on big data

村鎮社區污染物按來源分類后,各類污染物仍包含若干種污染物,為評價同一來源污染物的總體情況,采用加權求和的方式求解各類污染物的排放總量,計算公式如下。

(1)

式中Ai——第i類污染物的排放總量

Wij——第i類污染物中第j種污染物的權重

Aij——第i類污染物中第j種污染物的排放量

根據以上指標體系對村鎮社區環境污染進行分類,其命名規則是“污染物類型”+“風險等級”+“-”+“水土關系和村鎮類型”,某一類型污染物風險等級為低風險時,則不進行標注。根據污染屬性可以分為27種組合,其中包括LI、PI、BI、LII、PII、BII等6個單一污染類型,LIPIBI、LIPIBII、LIPIIBII、LIPIIBI、LIIPIBI、LIIPIBII、LIIPIIBII、LIIPIIBI、PIBI、PIBII、PIIBII、PIIBI、LIBI、LIBII、LIIBII、LIIBI、PILI、PILII、PIILII、PIILI等20個復合污染類型和1個低風險類型(N)。外部條件中的4類水土條件和4類村鎮社區也包括RG、RS、RC、RR、MG、MS、MC、MR、CG、CS、CC、CR、DG、DS、DC、DR等16種組合類型。村鎮社區環境污染分類示例如下:LII-CC表示高寒凍融區生活污染風險中等的特色保護類村鎮,LIPIIBII-RS表示河網密布區生活污染風險高、種植養殖污染風險中等的城郊融合類村鎮,N-DR表示風沙干旱區低污染風險的拆遷撤并類村鎮。

3 村鎮社區環境污染綜合治理

3.1法規與政策

黨的十八大以來生態文明思想的偉大實踐和十九大以來鄉村振興戰略的深入推進,為生態宜居鄉村建設和村鎮社區污染物治理帶來了行動指南和歷史機遇。近年來,中央和地方政府出臺了一系列相關法規政策(表2),為污染治理工作深入推進提供了基本遵循。

表2 宜居鄉村建設與村鎮社區環境治理相關法規政策

2021年頒布實施的《中華人民共和國鄉村振興促進法》明確提出,推進鄉村生態保護和環境治理,綠化美化鄉村環境,建設美麗鄉村。該法對農業農村生態環境保護和生產生活產生的各類廢物處置利用進行了細化規定,奠定了生態宜居鄉村建設的法律基礎。另外,《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》等均有涉及農業農村環境保護和廢物處理的相應條款,也是宜居鄉村建設的重要法理基礎。近年來,中共中央辦公廳、國務院辦公廳出臺的《鄉村振興戰略規劃(2018—2022)》《關于實施鄉村振興戰略的意見》《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》《農村人居環境整治三年行動方案》和《關于改善農村人居環境的指導意見》等,是我國鄉村治理和人居環境提升的綱領性文件,為村鎮社區污染治理指明了方向、劃出了重點。針對農業農村生態環境保護和污染物治理,農業農村、生態環境、住房與城鄉建設、發展與改革等部委出臺了一系列配套政策措施,對推進相關工作落實發揮了重要作用。另外,部分省市也相繼配套出臺了系列法規政策。

3.2處置與利用技術路徑

技術支撐是宜居鄉村建設的根本法寶。經過多年探索,逐步形成了一批符合我國國情的農業農村廢棄物處理利用技術路徑,在環境保護、資源利用、生物質能源開發和生態循環農業發展等方面均發揮了重要作用[7-8]。

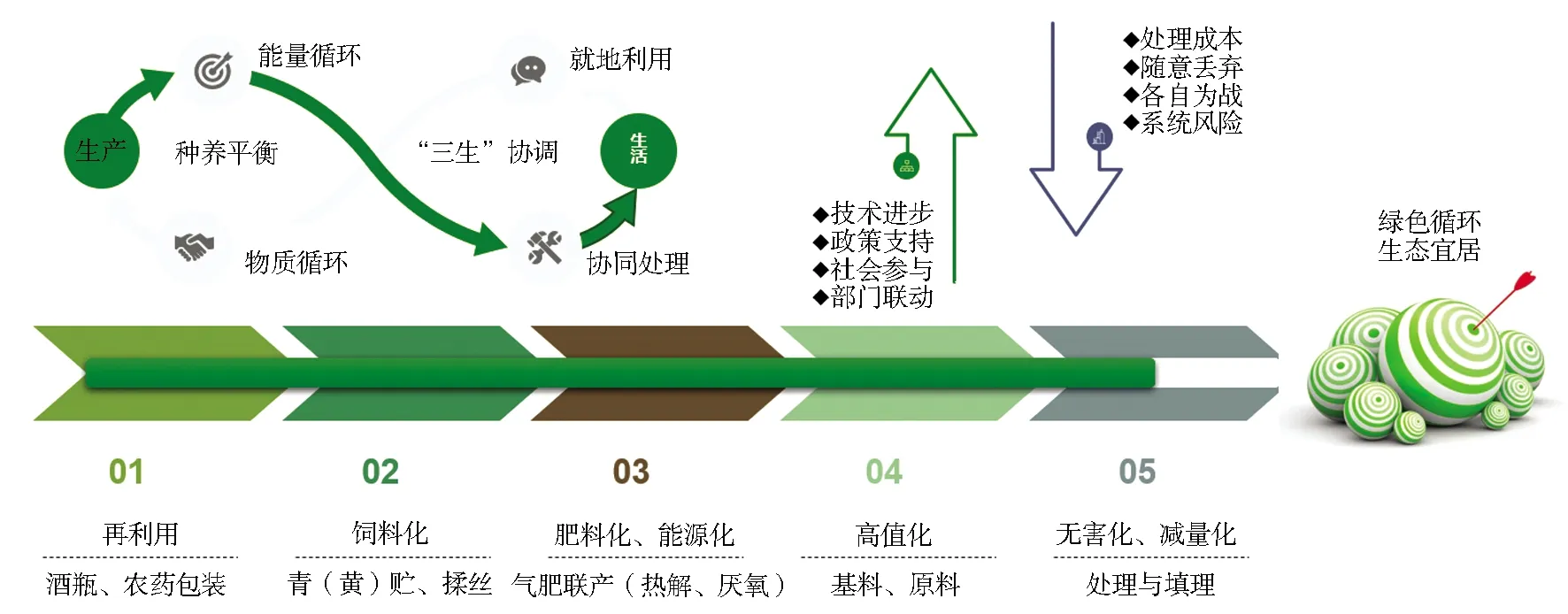

結合村鎮社區污染物的來源分類、基本特征和法規政策等,本文提出了污染物分類協同處理技術路徑,具體如圖3所示,包括3方面的基本特征。

(1)統一分類。農業生產與農村生活廢棄物來源不同,但其理化性質有相近之處,生產生活廢棄物統一分類,可有效降低后繼處置利用成本。

(2)協同處理。生活源與生產源廢棄物統一分類后,協同處理可有效提高處理設備的利用率,降低處理成本,促進農業農村廢棄物資源化利用。

(3)循環利用。以廢棄物資源化利用為橋梁,建立種植業、養殖業和居民生活的物質與能量流動的“閉環”系統,可促進農業農村領域固碳減排和節本增效。

圖3 村鎮社區污染物分類協同處理技術路徑Fig.3 Technology paths for dealing with pollutants in villages and towns

圖4 村鎮社區污染治理模式Fig.4 Pollution control mode of villages and towns

3.3治理模式

村鎮社區污染治理模式框架如圖4所示。結合當前相關技術的發展水平和農業農村廢棄物基本特性,從優先次序上看:第1層次是再利用,如部分酒瓶和農藥包裝物直接返廠利用等;第2層次是飼料化,如秸稈和尾菜等,鏈接種養業,實現循環增值;第3層次是肥料化和能源化,如秸稈、糞污和廚余垃圾能源化、肥料化綜合利用,可鏈接種養殖業和農村生產生活,也是廢棄物資源化的重要途徑;第4層次是高值化,包括原料化和基料化,代表未來利用的重要方向,但多數技術目前受技術成本制約;第5層次是無害化和減量化,是廢棄物處理的底限。農業農村污染治理歸納起來,是盡最大可能通過物質循環、能量循環、就地利用和協同處理,實現種養平衡和“三生”協調。污染治理中需要強化技術進步、政策支持、社會參與和部門聯動的積極作用,同時,需要降低或規避處理成本、隨意丟棄、各自為戰和系統風險等。從終極目標看,是要全力服務于農業綠色循環和農村生態宜居。

4 結束語

村鎮社區污染物主要來源為種植源、養殖源、生活源和工業源污染物,污染物基本特征是農業生產與農村生活的二元性、性質近似與協同處理的統一性、質能循環和三生一體的協調性。識別并分級污染因子,初步構建了污染分類指標體系,結合我國水土關系分區和村鎮社區分類,提出了村鎮社區環境污染類型分區分類方法,包括27類污染屬性和16種外部條件。梳理了我國宜居鄉村建設和污染治理的主要法規政策,在此基礎上,研究了村鎮社區污染治理的技術路徑與模式。