“空間統計分析”教學研究與課程建設探索

何占軍,吳 亮,陳占龍,陶留鋒

(1.中國地質大學(武漢) 地理與信息工程學院,湖北 武漢 430074;2.武昌理工學院 人工智能學院,湖北 武漢 430223)

地理空間信息科學(Geographic Information Sciences, GIS)是一門涉及測量學、地理學、地圖學、遙感科學等多領域的基礎性學科。隨著移動互聯網、云計算等技術的蓬勃發展,地理信息科學的內涵越來越豐富,應用領域也更加廣泛。鑒于地理信息產業的發展需求,我國很多高校都開設了地理信息科學的相關專業(如:地理信息系統、空間分析等),包括諸如城市管理、土地資源管理等文科類專業。然而,不同專業背景下地理信息科學授課的側重點會有所不同。對地理信息工程專業來說,授課內容主要側重GIS軟件的開發和應用,而對于偏文科的專業來說,地理信息科學更多強調地理信息處理方法在相關領域的應用。正是由于地理信息科學的廣泛應用與大力普及,地理信息領域的入門門檻顯得越來越低,并由此引發了“GIS究竟是地理信息科學還是地理信息系統?”的廣泛討論。另一方面,隨著國務院《國家創新驅動發展戰略綱要》的頒布,推進科技創新、推動科技強國是每個學科均值得深入考慮的問題。對于地理信息科學領域而言,對學生培養不能只是簡單停留在地理信息處理工具應用層面,更需要夯實地理信息處理理論方法的科學基礎。如何培養一批“寬口徑、厚基礎、高素質”的地理信息創新型人才,是高校課程建設需要深入考慮的問題之一。

實質上,地理空間信息科學的核心在于空間分析[1-3],地理信息系統與普通信息管理系統的最大區別也在于其擁有強大的空間分析功能。空間分析主要目標在于探索空間數據的數據特征、分布模式、關聯關系及演化特征,在闡述土地功能、人地關系等方面均起著重要作用[4]。作為地理信息科學領域中的核心課程,“空間統計分析”有著較為完備的數學基礎和廣泛的應用前景。“空間統計分析”課程的開設不僅有助于提升學生的空間思維能力,而且對學生深入了解掌握空間分析的理論方法模型有著重要的指導意義,同時也是地理信息科學領域創新型人才培養的必備的基礎工作之一。為此,本文主要以地理信息科學領域核心課程“空間統計分析”為例,結合在教學過程中遇到的主要問題,思考新時代背景下地理信息學科建設中的新問題、新需求,并探索相關課程的建設。

1 “空間統計分析”的教學現狀分析

“空間統計分析”是地理信息科學的核心內容,也是難點內容之一。國外空間統計分析領域的研究主要是借助空間統計學,嘗試借助嚴密的數理推斷來對空間模式、空間結構進行探索,代表性工作有地理加權回歸、空間濾波等方法。相對于國外,國內“空間統計分析”的教學相對滯后,主要存在以下問題:

1)經典“空間統計分析”的教材尚比較缺乏。國內“空間統計分析”的內容大多包含于地理信息系統、空間數據分析等基礎性教材中。現行主流的“空間統計分析”教材大多側重于地統計方法,或是基于國外教材的中文翻譯版本[5-6],由此導致“空間統計分析”教學的困難。另一方面,由于地理信息處理軟件(如:MapGIS, ArcGIS 等)的快速發展,且這些軟件中包含比較完備的基礎性“空間統計分析”功能,使得大部分涉及“空間統計分析”的實際應用問題可借助相關軟件輔助完成。鑒于以上原因,空間分析的教學多數側重于“空間統計分析”方法可以解決哪些問題,但對這些方法背后的科學基礎重視度卻不夠。

2)“空間統計分析”教學內容缺乏整體性和層次感。實際上,國內一部分高校也開設了“空間統計分析”的課程,以作為地理信息系統、基礎空間分析的進階課程。然而,“空間統計分析”模型通常與數學模型密切相關,考慮到學生的數學基礎和課堂教學效果,“空間統計分析”教學中大多仍側重基礎的“空間統計分析”方法,如:空間回歸方法、地理加權回歸等。實際上,“空間統計分析”的學術流派眾多,同時涵蓋空間聚類模式發現、空間異常模式探測等空間挖掘理論方法。相對于“空間統計分析”的豐富內涵,基礎“空間統計分析”課程教學內容往往顯得缺乏整體性和層次性。

3)“空間統計分析”教學內容缺乏吸引力。隨著機器學習、深度學習等人工智能技術的興起,人工智能技術在諸多領域得到廣泛應用。從學生學習的角度來看,人工智能的相關理論方法更容易受到學生“青睞”。與日益火熱的智能化方法相比,傳統的“空間統計分析”方法顯得有些枯燥乏味,難以引起學生們的學習興趣。導致該現象的原因之一在于,現有“空間統計分析”教學過程中,并未建立“空間統計分析”模型與當前主流人工智能計算模型之間的聯系,而更多的是將兩者視為獨立的學科。

鑒于“空間統計分析”教學過程中存在的以上問題,我們必須認真思考以下兩個問題:(1)在教學內容上,“空間統計分析”課程的內容應該做出哪些改進?(2)在教學思路或教學方法層面,授課老師又該做出何種調整或做哪些嘗試?

2 “空間統計分析”課程建設思考

針對當前“空間統計分析”教學中存在的若干問題,筆者認為,可以嘗試從教學思路轉變、教學內容設計和教學方法改革等幾個方面著手,以達到培養學生興趣、夯實學科基礎、提升學生創新能力等目標[7-8]。

2.1 教學思路改變

現階段,“空間統計分析”課程大多開設于測繪地理信息相關專業,如地圖學與地理信息系統、地理空間信息工程等專業。課程內容設置與地理信息系統課程內容一脈相承。在教學思路上,授課教師更多是從測繪地理信息科學應用的角度出發,重點講授如何基于空間分析領域中的經典理論方法來解決對應的實際問題,卻未能強調方法背后的科學依據與數理基礎。為讓學生能更深入理解并掌握空間分析方法,助力學生夯實學科基礎,筆者建議做好以下幾點思維轉換:

1)夯實數學基礎,提倡“過程式”教學。“空間統計分析”實質是一門對高等數學(如:微積分、數理統計等)要求頗高的專業課,忽略“空間統計分析”模型中的數學基礎與計算過程就會使得學生難以深入理解對應分析模型的意義。為此,教學過程中需要加強相關數學基礎內容的講授。例如,厘清空間統計量與采樣理論、中心極限定理、正態分布、學生分布、冪律分布等核心概念的關系。另一方面,提倡“過程式”教學,即老師在授課過程中要對核心算法的數學原理與計算過程進行詳細解釋,鼓勵學生通過編程的方式對算法過程進行實現,并與主流軟件分析結果進行對比印證,從而加深學生對空間分析模型算法的理解。

2)引入人工智能算法,推進跨學科交叉融合。實質上,機器學習、深度學習等很多學習模型是對數學模型的優化。例如,經典的梯度下降算法是基于優化算法求解方程的極值問題。“空間統計分析”方法與人工智能領域中的方法并不是相互獨立,而是在很多方面有著共同之處。例如,空間點模式重建方法實質是基于多個空間統計量的極值優化問題[9]。為此,需要鼓勵并積極擁抱人工智能領域中的新理論、新方法,探索其與“空間統計分析”模型之間的相似性和關聯性,從而更好地推進跨學科的交叉與融合。

3)密切聯系行業前沿,注重創新思維培養。當前,國內外諸多學者嘗試綜合使用空間統計分析、人工智能等理論方法,從海量、多源、異構的地理空間數據中發現新的時空模式或知識性規律[10-12]。在此過程中,學者們也發展了一些新的空間分析模型。然而,受限于教材編著與出版的時間,這些新的理論方法與模型成果并未編入市面流行的教材。為此,需要密切聯系城市計算、地理大數據等熱點領域中的需求與最新研究成果,在授課中引入最新的空間分析模型,著重培養學生的空間思維意識,并進一步引導學生思考跨領域方法融合創新的新方式。

2.2 教學內容設計

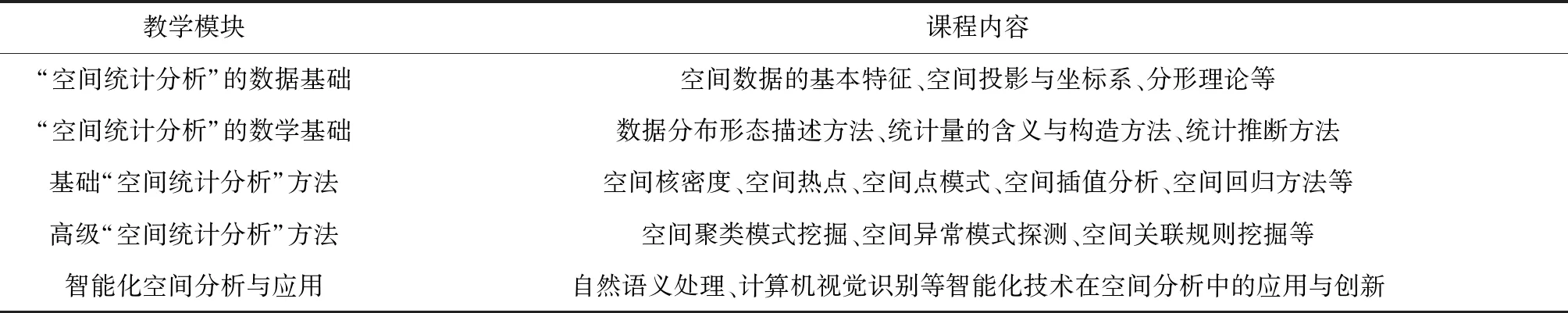

教師是教學過程的主導者,肩負著教學內容設計和改革的任務。為提升“空間統計分析”課程的教學效果,筆者對“空間統計分析”的課程內容進行了優化設計。主體課程可以劃分為五大模塊,分別為“空間統計分析”的數據基礎、數學基礎、基礎分析方法、高級分析方法、智能化分析方法與應用案例,具體內容如表1所示。其中,數據基礎模塊主要介紹空間數據的特征與描述方法,包括空間投影與坐標系等基礎性知識、空間自相關特征、非平穩特征、尺度特征以及分形理論等;數學基礎模塊著重介紹“空間統計分析”相關的數理統計基礎,包括數據的分布形態描述方法(如:正態分布、學生分布、冪律分布等)與各統計量的構建,著重闡述不同統計量的含義、原理、功能與應用場景;基礎“空間統計分析”主要涵蓋空間分析中常見的空間統計量,如點密度描述、空間熱點探測、空間點模式判別(如:K函數、L函數)、空間插值、空間回歸分析等;高級“空間統計分析”方法主要介紹空間數據挖掘中的典型方法,包括基于空間統計方法的聚類模式發現、異常模式探測及關聯規則挖掘等[13];智能化空間分析方法則主要介紹當前基于人工智能方法(如:計算機視覺、自然語言處理等)在地理大數據挖掘中的應用,如基于城市設施數據的城市功能區挖掘等。以上五大模塊所設內容層層遞進,既詳細介紹“空間統計分析”的數據基礎,同時也較好串聯傳統空間分析、空間模式統計挖掘與空間智能挖掘方法等多個領域的主要內容,從而使得學生對空間分析有更全面的認識,也必將更好激發學生的學習興趣。在授課過程中,應當結合地圖學、地質學、氣象學與公共衛生等領域的具體案例,做到理論聯系實際,學有所用,學用相長。

表1 “空間統計分析”教學內容設計

2.3 教學方法改革

在教學實施階段,需要打破傳統教學過程中“老師單向講授、學生被動吸收”的教學困境,充分激發學生主動學習和自主探索的熱情,鼓勵并引導學生對前沿領域的理論方法進行自主學習探索,最終建立“老師積極引導,師生互相促進”的良好教學氛圍。為此,需要設計并嘗試新的教學方法,建議從以下幾個方面進行嘗試。

1)加強前沿理論方法引導,鼓勵學生開展探索性學習。地理信息科學相關研究已經表明,人類生活超過80%的數據與空間位置有關。正是由于地理空間信息的普遍性,空間分析方法的應用領域與場景也越來越廣泛。盡管當前主流的空間分析教程較好地涵蓋了經典的空間分析方法,但相對于地理信息科學的快速發展,這些教材或多或少顯得有些滯后或不完備。為此,需要在教學中重視與領域最新理論方法、科研成果的相互結合。在教學過程中,教師不能局限于市場主流的空間分析教程,要保持學術敏感性,結合地理信息科學領域的主要需求與最新研究成果,加入對人工智能理論方法及應用場景的介紹,結合典型的智能化空間分析案例(如:城市功能區挖掘),解釋人工智能與空間分析方法結合的可能性、可行性及優勢所在,培養學生在空間分析任務中應用人工智能方法的思維。另一方面,也要鼓勵學生以自我學習的方式對前沿理論方法進行探索。如此,既可以提升學生的主動學習熱情,也可以使得學生對學科前沿有更好地了解。

2)注重動手實踐能力,鼓勵參加數據科學競賽。教學過程中,教師重在思維引導,而學生則要勤于動手,勇于探索。一方面,教師可以布置若干開放式、探索性的空間分析任務,鼓勵學生動手實踐編程,對現有空間分析功能進行補充拓展,例如:多類型設施的共生模式分析、語義功能提取等。另一方面,國內外一些數據平臺(如:Kaggle)公開了大量的空間數據,并嘗試對某一行業的具體問題給出合理的解決方案。可以鼓勵學生積極參加空間數據相關的科學競賽,一方面有助于學生更好地了解空間分析的具體行業應用需求,另一方面,也可以使得學生清楚了解所學方法的優勢和不足,從而鼓勵其在現有方法基礎上進行改進和創新。同時,鼓勵學生參加創新創業項目訓練,將學生的創新性想法運用到實踐生產指導中。在此過程中,學生必將涉獵更多的相關知識,從而更好地實現“以賽促學”和“學科融合”[14]。

3)發揮網絡化教學手段,加強師生互動交流。隨著互聯網的快速發展,學生在網絡環境中的交流行為越來越豐富,可作為現實課堂的有效補充工具。為此,需要充分發揮網絡化教學平臺(如:藍墨云等),借助網絡平臺搭建學習社區,更好地促進老師與學生、學生與學生之間的互動交流。在網絡學習平臺中,教師作為引導者,可以發布任務或討論話題,并鼓勵學生對同一任務進行相互評價,以此激發學生自主學習的熱情,引導學生之間的交流與互動。教師可參與學生們的討論,對學生觀點進行點評或引導,并從中發掘新穎的、有創新思維的學術觀點。

3 結束語

“空間統計分析”是地理信息科學中的核心課程,亦是一門授課難度較大的課程。本文分析了“空間統計分析”教學過程中存在的主要問題,并從教學思路改變、教學內容設計與教學方法改革等幾個方面給出教學研究與課程建設的若干建議。然而,教學改革需要結合實際效果,在長期的教學過程中進行不斷的優化和調整,也需要相關老師們的協同努力才能更加完善。