蒙華鐵路高家山危巖特征成因及裂隙變形分析

沈 波

(中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,天津 300251)

1 工程概況

山區(qū)鐵路隧道洞口多位于高陡邊坡,尤其在孤立山嘴帶,巖體卸荷強(qiáng)烈,上方大多分布臨空的危巖落石,一旦墜落崩塌,往往會(huì)對(duì)既有橋梁隧道等構(gòu)筑物造成嚴(yán)重危害。以下通過分析蒙華鐵路高家山隧道洞口危巖所處的地質(zhì)條件、危巖體特征、形成原因,選取典型危巖體在初始應(yīng)力狀態(tài)及卸荷應(yīng)力狀態(tài)下裂隙發(fā)育情況,從地質(zhì)及力學(xué)角度分析危巖體的變化趨勢(shì)[1-2]。

2 工程地質(zhì)條件

2.1 地形地貌

研究區(qū)位于黃龍山中低山區(qū),區(qū)域地貌總體自東向西傾斜,地形高差50~200 m,自然坡度為40°~50°,坡頂表覆新黃土,坡面基巖裸露。

2.2 地層巖性

主要出露的地層:①第四系全新統(tǒng)坡洪積碎石土,灰褐色,稍密-中密,稍濕,主要成分為砂巖,粒徑60~80 mm,棱角狀,充填黏性土,夾大量塊石,分布于隧道出口山坡上,層厚0.5~2.0 m;②第四系上更新統(tǒng)風(fēng)積新黃土,淺黃色,硬塑-堅(jiān)硬,土質(zhì)均勻,砂感較強(qiáng),分布少量孔隙; ③三疊系中統(tǒng)二馬營組砂巖,灰白色、灰色,主要礦物成分為長石、石英,砂狀結(jié)構(gòu),薄-巨厚層狀構(gòu)造,泥、鈣質(zhì)膠結(jié),全風(fēng)化-弱風(fēng)化,節(jié)理裂隙發(fā)育,層厚0~20 m,產(chǎn)狀340°∠2°;④三疊系中統(tǒng)二馬營組泥巖,灰白色-棕紅色,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),中-厚層狀構(gòu)造,弱風(fēng)化,節(jié)理裂隙發(fā)育,層厚0~2 m。

2.3 地質(zhì)構(gòu)造

主要地質(zhì)構(gòu)造為銅川-韓城隆起,為一北傾的復(fù)單斜構(gòu)造。主要有NWW、NNE兩組節(jié)理,其中,NWW組較為發(fā)育,傾角83°~88°,延伸性好;NNE組節(jié)理傾角85°~88°,延伸性較差,不發(fā)育。

3 危巖特征

3.1 危巖發(fā)育特征

危巖位于隧道出口上方70~80 m的陡崖上,高程為875~896 m,相對(duì)高差5~20 m,陡崖坡角近乎垂直。陡崖上部為泥巖風(fēng)化侵蝕形成的凹形面巖腔,坡角已成負(fù)角,高約5 m,往下為斜坡地形,坡角一般為70°~85°。山坡相對(duì)高差為120~140 m。根據(jù)危巖帶巖體結(jié)構(gòu)面發(fā)育程度及組合特征、切割塊體的變形破壞機(jī)制及所處位置等情況[3-8],劃分為5個(gè)危巖帶,如圖1。

圖1 高家山隧道出口高邊坡危巖體分布

由圖1可知,位于洞頂上方的W1危巖體危害最大,該危巖體沿坡面長約15 m,寬約5 m,臨空面厚約20 m,體積約1 800 m3。巖體內(nèi)節(jié)理裂隙非常發(fā)育,受控于3組優(yōu)勢(shì)裂隙結(jié)構(gòu)面,2組卸荷節(jié)理面產(chǎn)狀為172~195°∠85~88°、105°∠75°,張開5~20 cm,巖層面產(chǎn)狀340°∠2°。危巖體潛在失穩(wěn)模式為墜落[9-10],危巖體全貌及裂隙發(fā)育情況見圖2、圖3。

圖2 W1危巖體全貌

圖3 W1危巖體發(fā)育的豎向裂隙

3.2 卸荷帶特征

卸荷帶主要指原地質(zhì)環(huán)境時(shí)期侵蝕切割形成的斜坡陡崖帶,這種地質(zhì)環(huán)境變化改變了原有的力學(xué)環(huán)境條件,形成新的重塑效應(yīng)。在研究區(qū)域,主要表現(xiàn)為侵蝕形成的溝谷造成巖體側(cè)方約束釋放,形成卸荷回彈,陡傾角裂隙進(jìn)一步擴(kuò)容,形成新的卸荷裂隙帶。高家山危巖卸荷帶的發(fā)育程度主要與巖體結(jié)構(gòu)裂隙的發(fā)育程度緊密相關(guān)[11-12]。

高家山危巖卸荷裂隙較發(fā)育,單個(gè)危巖塊體一般揭露出3~8條。卸荷帶多沿山坡走向呈帶狀分布,以平行坡面的陡傾裂隙為主。裂隙間距為0.5~2 m,張開度為1~12 cm,多有貫通趨勢(shì),無充填,深度較大。

4 危巖形成原因

4.1 地形條件

危巖體發(fā)育一般需具備坡面陡峻、坡面風(fēng)化嚴(yán)重、節(jié)理發(fā)育等條件。高家山危巖體所處邊坡高陡,高差較大,上部近乎直立,為危巖體下墜創(chuàng)造有利地形條件。

4.2 地層巖性

高邊坡巖體由三疊系中統(tǒng)二馬營組砂巖、泥巖構(gòu)成,為典型的“上硬下軟”斜坡結(jié)構(gòu)和“靴狀”地形。斜坡上部為厚層-巨厚層狀砂巖,致密堅(jiān)硬,抗風(fēng)化能力強(qiáng),可形成近直立的陡崖;下部為砂巖、泥巖互層,巖體破碎,強(qiáng)度較低,形成陡坡。上部厚層砂巖中夾多層力學(xué)性質(zhì)較差的泥巖,易軟化,在覆巖重力作用下會(huì)發(fā)生塑性流動(dòng),在覆巖中引發(fā)張應(yīng)力,促進(jìn)巖體節(jié)理裂隙向上擴(kuò)展。泥巖局部由于長期風(fēng)化剝蝕和人為開挖形成崖腔,上部巖體凸出產(chǎn)生懸臂作用,巖體產(chǎn)生拉裂破壞或順節(jié)理面垂向墜落[13-15]。

4.3 節(jié)理構(gòu)造

受區(qū)域構(gòu)造影響,地層中發(fā)育2組共軛節(jié)理,與巖層面及卸荷等次生節(jié)理將斜坡巖體切割成離散結(jié)構(gòu)。上部厚層砂巖呈塊狀,在臨空面形成危巖體。下部砂泥巖互層呈碎裂狀,巖體強(qiáng)度進(jìn)一步降低。

4.4 水文地質(zhì)

高家山危巖所含厚層砂巖內(nèi)部裂隙發(fā)育,貫通性好,富水性差。中夾泥巖滲透率低,為相對(duì)隔水層。砂巖裂隙水集聚于泥巖夾層上,造成泥巖軟化拉裂壓縮變形,再次造成上部砂巖體的位移變形及裂隙擴(kuò)張,變形增大到一定程度后逐漸向崩塌破壞發(fā)展。

5 變形數(shù)值模擬

應(yīng)用不連續(xù)介質(zhì)二維離散元程序進(jìn)行數(shù)值模擬,模擬連續(xù)介質(zhì)承受荷載下的狀態(tài)應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)。變形塊體被劃分成有限個(gè)單元網(wǎng)格,且每一單元根據(jù)給定的應(yīng)力-應(yīng)變”準(zhǔn)則,表現(xiàn)為線性或非線性特性。不連續(xù)面發(fā)生法向和切向的相對(duì)運(yùn)動(dòng)也由線性或非線性“力-位移”的關(guān)系控制。

5.1 模型建立

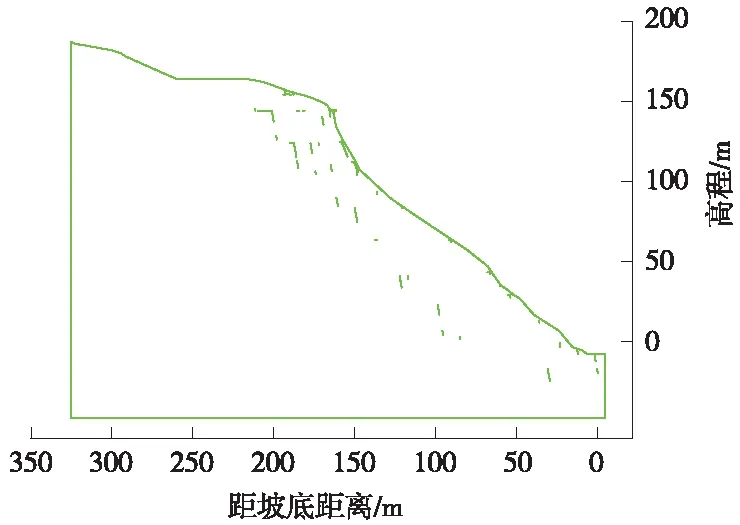

高家山隧道走向?yàn)?50°,與巖層產(chǎn)狀近似平行。選擇與隧道平行、貫穿W1危巖體的剖面建立模型,如圖4所示。

圖4 選取的地層模型

模型中,設(shè)置巖層面與陡傾節(jié)理2組結(jié)構(gòu)面,層面水平,節(jié)理面傾向臨空面,傾角80°,均為連續(xù)結(jié)構(gòu)面。調(diào)查發(fā)現(xiàn),坡頂危巖厚3~8 m,顯示有較寬的卸荷帶。因此,建模過程中考慮風(fēng)化卸荷作用,在臨坡面設(shè)置寬20~50 m卸荷裂隙帶。卸荷帶內(nèi)巖層面間距10 m,陡傾節(jié)理間距5 m。模型兩側(cè)邊界設(shè)置為X方向固定、Y方向自由,底部邊界條件為X、Y方向均固定。模型選擇的重力加速度取9.81 m/s2。

5.2 參數(shù)選取

高邊坡數(shù)值模型中有砂巖和泥巖兩種巖性,巖性材料均選擇摩爾庫倫模型,主要物理力學(xué)參數(shù)包括密度、彈性模量、泊松比、內(nèi)摩擦角、黏聚力。受巖體結(jié)構(gòu)面影響,小尺寸巖塊強(qiáng)度試驗(yàn)難以反映巖體強(qiáng)度,模擬中參考現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)物理力學(xué)試驗(yàn)結(jié)合相關(guān)規(guī)范巖體質(zhì)量分級(jí)進(jìn)行取值。高家山隧道出口高邊坡上部出露厚層砂巖和泥巖。砂巖為泥、鈣質(zhì)膠結(jié),屬于堅(jiān)硬巖類,呈薄-巨厚層狀構(gòu)造,全-弱風(fēng)化,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體較破碎,可判斷其巖體質(zhì)量為Ⅲ級(jí);泥巖屬于軟巖類,強(qiáng)度較低,多風(fēng)化形成巖腔,中-厚層狀構(gòu)造且節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體較破碎,巖體質(zhì)量為Ⅴ級(jí)。高家山隧道出口高邊坡的巖體參數(shù)取值見表1。

表1 高家山隧道出口高邊坡的巖體參數(shù)取值

出口高邊坡數(shù)值模型中包含兩組結(jié)構(gòu)面,層面和陡傾節(jié)理。結(jié)構(gòu)面材料選擇摩爾-庫倫模型,主要物理力學(xué)參數(shù)包括法向剛度、剪切剛度、黏聚力、摩擦角。高家山隧道出口高邊坡的巖體結(jié)構(gòu)面參數(shù)取值如表2。

表2 高家山隧道出口高邊坡巖體結(jié)構(gòu)面參數(shù)取值

5.3 初始應(yīng)力狀態(tài)下結(jié)果分析

不考慮風(fēng)化卸荷的影響,抗剪強(qiáng)度選取見表5,當(dāng)最大的結(jié)點(diǎn)不平衡力較初始所施加總力小時(shí),可判定模型達(dá)到平衡狀態(tài),不平衡應(yīng)力比取1.0×10-5。結(jié)果如圖5。從圖5中可看出,初始應(yīng)力平衡狀態(tài)下,臨坡面30~50 m范圍內(nèi)出現(xiàn)局部節(jié)理張開,這是受邊坡本身坡面卸荷作用形成的。

圖5 初始平衡狀態(tài)裂縫張開分布

5.4 風(fēng)化卸荷狀態(tài)下結(jié)果分析

長期風(fēng)化卸荷作用下,高邊坡在臨坡面附近形成風(fēng)化卸荷帶,卸荷帶內(nèi)節(jié)理裂隙張開或錯(cuò)動(dòng),導(dǎo)致巖體強(qiáng)度降低、結(jié)構(gòu)裂化。在這個(gè)過程中,對(duì)卸荷帶內(nèi)巖體結(jié)構(gòu)面抗剪強(qiáng)度按表5進(jìn)行修改賦值,分析長期風(fēng)化卸荷作用下斜坡的應(yīng)力應(yīng)變特征,結(jié)果如圖6。從圖6中可看出,在應(yīng)力作用下,邊坡裂隙面明顯增多,與初始平衡狀態(tài)相比,發(fā)生張開變形的節(jié)理數(shù)量和密度增大,尤其集中在陡崖面20 m范圍內(nèi)。

圖6 卸荷狀態(tài)下裂縫張開分布

在軟弱結(jié)構(gòu)面風(fēng)化卸荷作用下,進(jìn)一步分析邊坡坡面的位移情況,結(jié)果如圖7。可以看出,邊坡坡頂出現(xiàn)明顯應(yīng)力拉張區(qū),主要朝臨空方向向下變形,位移為4~8 mm,其中一處張拉區(qū)距離陡崖約2 m,寬約15 m,垂直發(fā)育深度22~25 m,向下逐漸收窄尖滅。另一處距離陡崖40 m,寬約10 m,發(fā)育深度10 m。邊坡表面應(yīng)力張拉區(qū)主要位于陡崖與下部陡坡過渡帶,此處發(fā)育3層1.4~1.5 m厚的泥巖。張拉區(qū)向邊坡內(nèi)部發(fā)育深度25~40 m,由內(nèi)向外位移從4 mm增加到22 mm,變形方向從指向坡外向下轉(zhuǎn)為水平。在陡崖與陡坡交界地帶,受上部陡崖變形劇烈,下部塊體根部側(cè)限的影響,表層巖體向臨空方向擠出,其位移指向臨空面斜上方。

圖7 潛在破壞范圍變形特征

6 結(jié)論

高家山風(fēng)化卸荷作用主要由砂巖間泥巖巖腔形成,其裂隙發(fā)育及后期崩塌墜落部位也多集中在泥巖凹腔頂部,而凹腔形成的主要原因?yàn)槟鄮r不斷風(fēng)化剝落。上硬下軟結(jié)構(gòu)導(dǎo)致基巖裂隙水流在泥巖處富集,上部壓重的疊加條件下極易發(fā)生風(fēng)化掉塊,進(jìn)而導(dǎo)致頂部拉張裂隙發(fā)育、擴(kuò)大、加深,最后沿巖腔頂部從坡面崩落。

針對(duì)該危巖體的防治,可選擇漿砌片石、混凝土等材料對(duì)泥巖凹腔的進(jìn)行封堵回填,以改變巖體內(nèi)應(yīng)力狀態(tài);也對(duì)后期風(fēng)化卸荷作用進(jìn)行防治,從源頭防治后期巖體內(nèi)裂隙的擴(kuò)展。另外,對(duì)凹腔附近表層裂隙發(fā)育較深巖體可采用清除等措施,消除不穩(wěn)定危巖塊體;內(nèi)部裂隙發(fā)育處可采用錨桿、主被動(dòng)網(wǎng)等相結(jié)合措施等進(jìn)行防治, 錨桿深度宜進(jìn)入裂隙內(nèi)部。