淺議課堂中的基石

蔡建清

摘 要:一堂成功的數學課,不是簡單的照本宣科,而是教師教學藝術的展現,它體現在教師創造性處理教材、靈活運用課堂語言、突顯板書作用、巧妙設計練習等方面,這些元素都是構建成優秀課堂的基石。

關鍵詞:重組教材;升華語言;突顯板書;巧計練習

短暫的學期轉眼而過,本人參加了兩次市級公開課,面對課堂中的困惑,對數學教學有了新的認知、新的感悟。一堂精彩的課堂固然少不了“畫龍點睛”之筆,但更缺不了穩固的基石,籍此,本人淺談一下自己的認識。

一、靈活處理教材

創造性地重組教材。教材是教師施教、學生進行學習的依據,但傳統處理教材的方法,不僅讓教師失去了往日上課的激情,陳舊的教材處理早已熟記于教師的心中。因此,教師失去了繼續發掘教材的動力,學生也因教師的陳舊教法,失去了學習的興趣,師生雙方面都安于現狀,缺乏探索創新。如果可以充分發揮教師的創造性,實現教材的重新組合,給學生一種全新的課堂素材,讓學生在全新的教學元素中充分享受解決問題的成就感,以趣導學,提升教學效率。

例如:四年級教材簡便運算中加法交換律和乘法交換律,分開教學往往會造成的知識相互干擾,如果能夠實現兩種交換律合二為一,設計成A○B=B○A,讓學生明白○中可以填加號,也可以是乘號,實現對知識的整合,脈絡的梳理,達到事半功倍的效果。教師也通過這樣的教材重組,加深了對教材的深層理解,提高了自身的業務能力,由此可見,重組教材是一堂課上得精彩的基石。

二、升華課堂語言

數學語言是一門課堂藝術,作為傳遞數學思維的載體,如何發揮出語言的作用,進行有效的課堂教學,也是需要在實踐中不斷地探索,精煉。

首先,數學語言講究表述精確到位,注重語言表達的嚴密性和準確性,以邏輯性驗證結果,產生令人信服的推理過程。

例如:在教學長方體與正方體的關系一課中,學生說“正方體是特殊的長方體”,教師對此表示肯定。接著教師質疑:“既然正方體是特殊的長方體,那么反過來說,長方體是特殊的正方體,可以嗎?”教師注重引導學生進行深入的探討,讓學生明白長方體的范疇更大,正方體只是其中的一部分,因為正方體的概念包含的定義更多,也就是說,正方體的范圍更小,并且用韋恩圖表示出它們之間的關系。由此而見,通過數學語言的精準定位引出知識的沖突,再到思維的激烈沖撞,讓學生在辨析中加深概念本質的理解,這正是教師想要看到的結果,也是新課標下數學課堂教學模式的新探討。

其次,教師要善于運用鼓勵性語言。激勵性語言能使學生信心百倍,一句“你真棒”、“教師喜歡你的回答”、“你的回答真準確”等言語,在大人眼中顯得幼稚了些,但在孩子看來,卻是對自身努力價值的肯定,孩子聽后不但在課堂上表現得更加專注,而且還會產生一系列的后續持續效果,讓學生喜歡上老師的教學方法,繼而對所學學科產生濃厚的興趣。因此,如何讓鼓勵性的語言更好地激發學生,活化課堂,就顯得非常重要!

再次,教師要注重課堂中語言的節奏。一節好的數學課,不是要教師從頭到尾以相同的語速一說而過,而是需要教師通過語言的輕重緩急來吸引學生的注意力,尤其在教學重點、難點的地方特意放慢速度,加重語氣,來提醒學生。這不但不會影響課堂,反面使整個課堂呈現出節奏的變化,這樣才可以避免學生在一成不變的語速中感到疲憊,產生怠學,厭學的情結,進而影響到學習的質量。

三、突出板書作用

隨著現在多媒體的普及,多媒體教學手段的廣泛運用,部分教師忽略了板書,覺得板書已經是過時的東西,其實不然,板書的作用是多方面的。板書往往書寫的字不多,但卻是本課的精華所在,對知識具有高度的概括性,引導作用。巧用彩色粉筆,突顯出知識之間的相互聯系。

例如:在文字上加上一些彩色的箭頭,或者彩色的字母,不但可以豐富板書的顏色,防止千篇一律,審美疲勞,還可以突出全課重難點,通過箭頭讓推理過程更加直觀,邏輯主線突出,也使知識的遷移更加便捷,有助于學生通過板書來回憶、鞏固本課所學的知識,建構穩固的脈絡系統。

四、巧設課堂練習

課后練習是知識的鞏固內化,因此在設計練習時,要做到有的放矢,靈活多樣。在實際教學中,既不能讓習題設計模式化、一般化,也不能一步摁到底把學生徹底難倒,這樣不但不能激發學生的解題興趣,反面扼殺了學生學習的欲望。設計時要先讓學生體驗解決問題的成就感、自豪感,激發學生的學習欲望,再引導孩子不斷向上挑戰更高的難題,達到學以致用的目的。

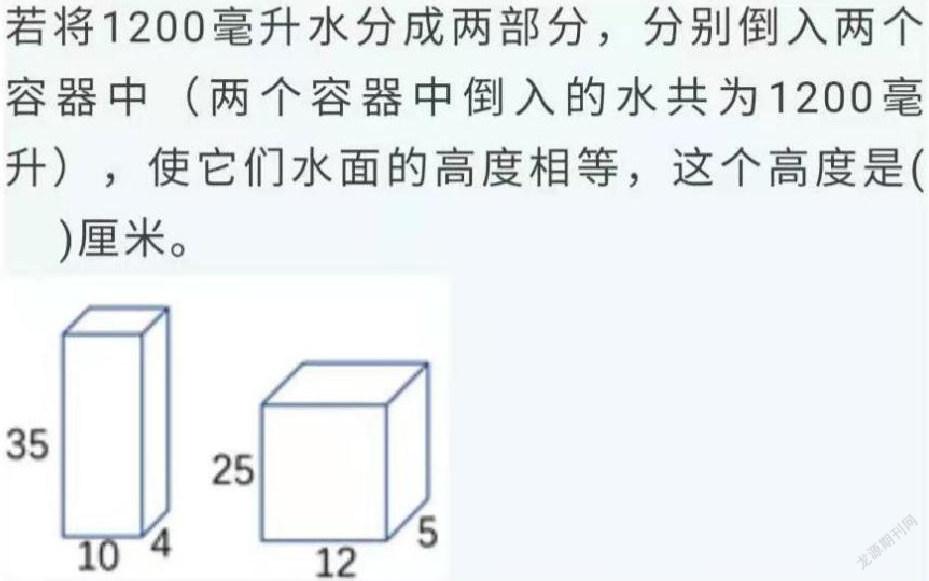

例如:在《長方體體積應用》一課中,教師先出示圖形基本題一,讓學生分別計算兩個容器的水面高度,這一知識對于學生來說,基本都可以順利解決,既復習了基礎知識,又為后面題目變式轉化提升做好前后聯系。

接著出示圖形變式提升二,基于前題,引導學生積極思考,發現兩個容器高要相等,還是運用底面積×高=體積這一公式,只不過這個底不是單一的一個底面,而是由兩個不同底面拼接而成的,把兩個底面看成一個整體,進行計算,巧妙解決兩個底不同求高的問題,提高了學生運用知識解決難題的能力。這也是新時期學生核心素養培養的具體表現。

由此可見,精心設計梯度練習,準確定位“跳一跳,摘蘋果”的最近發展區,使孩子們在學習中都有事做,不當“看客”,得到發展,促進思維提升,真正做到體現學生的主體性,因材施教。上圖練習不但讓學生提高了解決問題、應用問題能力,更是通過比較,建立起“直柱體”的概念,豐富了小學階段的概念內涵,清晰建立底面積、高與體積之間的聯系,準確抓住圖形的本質,為今后六年級學習圓柱體的計算鋪平了道路,一舉兩得,事半功倍。

由上可見,一堂好的數學課,穩固的基石必不可少,它是課堂成功的保障。基石還體現其它方面,比如:通過有效的問題設計,使教學環節環環相扣,層次分明;教師把時間合理分配,讓學生在課堂中充分利用時間,用于思考和解決問題等等。滴水成河,只有通過細節的不斷完善,才能構建高效數學課堂。

參考文獻:

[1]陳永香,構建和諧數學課堂 促進學生有效學習,[J],教育教學論壇,2013,第36期, 245-246

備注:本文系福建省教育科學“十三五”規劃2020年度規劃課題《構建教研生態圈:農村小學“123”教研樣態的新研究》(課題編號:FJJKXB20-1205)階段性研究成果。

1931501705203