半夏白術天麻湯合溫膽湯加減對痰濕壅盛證原發性高血壓患者血壓控制及中醫證候積分的影響

鄒志暖,郭騰飛,俎小華

許昌市人民醫院心血管內科,河南 許昌 461000

原發性高血壓屬于多類疾病危險因素,已成為猝死、中風、腎衰竭等突發性疾病常見誘因[1]。臨床多采用西醫藥物對血壓進行控制,但臨床藥物種類繁多,且療效各異,不良反應較多。故需尋找安全且有效治療方案。因飲食習慣改變而引發胃脾功能異常,脾不化濕,而濕氣凝集成痰,故而高血壓常見中醫證型為痰濕壅盛[2]。中醫藥治療可直接針對高血壓發病病機予以多方面、整體性治療,結合大量相關資料可知半夏白術天麻湯合溫膽湯加減可治療高血壓,且安全性高,但臨床效果如何需進行進一步研究。本研究選取許昌市人民醫院痰濕壅盛證原發性高血壓患者92例,旨在探討半夏白術天麻湯合溫膽湯加減對血壓控制及中醫證候積分的影響,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年5 月—2019 年9 月間許昌市人民醫院痰濕壅盛證原發性高血壓患者92例,依據隨機數字表法分為對照組和研究組,每組各46 例。對照組女性20 例,男性26例,年齡36~76 歲,平均年齡(56.07±9.95)歲,病程4~10年,平均病程(6.98±1.47)年,體質量指數20~32 kg·m2,平均指數(25.96±2.97)kg·m2;研究組女性24 例,男性22例,年齡35~78 歲,平均年齡(56.53±10.72)歲,病程3~12年,平均病程(7.41±2.19)年,體質量指數20~33 kg·m2,平均指數(26.45±3.20)kg·m2。兩組一般資料對比(P>0.05),差異有統計學意義。

1.2 入選標準

納入標準:(1)中醫符合《中醫病癥診斷療效標準》[3]中“眩暈”等范疇,屬痰濕壅盛證,表現為頭重如裹、視物旋轉、胸悶作惡、嘔吐痰涎、苔白膩、脈弦滑等;(2)西醫經頸動脈超聲、血壓測量等檢查確診為原發性高血壓;(3)簽署知情同意書者。排除標準:(1)合并心絞痛、心肌梗死等心血管疾病者;(2)接受透析治療不可逆的腎衰竭者;(3)對本研究藥物成分過敏者;(4)嚴重精神、認知障礙者。

1.3 方法

兩組于治療期間需飲食清淡及適量運動,忌辛辣等刺激性食物,少食富含膽固醇食物。

1.3.1 對照組:采用硝苯地平緩釋片(河北醫科大學制藥廠,國藥準字H20066195)治療。口服,每次20 mg,2 次/天。

1.3.2 研究組:采用半夏白術天麻湯合溫膽湯加減治療。半夏白術天麻湯合溫膽湯組方:生姜2片,白術9 g,大棗3 枚,天麻3 g,甘草30 g,半夏60 g,枳實60 g,竹茹60 g,陳皮90 g,茯苓45 g。對于劇烈頭痛、頭暈者加鉤藤、石決明,對于肢體不自主顫動者加龍骨、牡蠣、羚羊角,對于腰酸者加牛膝、杜仲,所有藥物置于水中浸泡30 min,水煎至400 ml,早晚溫服200 min,1個療程7 d,持續4個療程。

1.4 評價指標

依據《中醫病證診斷療效標準》中證候積分予以療效評估,即顯效為中醫證候積分較治療前降低>70%;有效為中醫證候積分較治療前降低30%~70%;無效為中醫證候積分較治療前降低<30%甚至上升。總有效率=(總例數-無效例數)/總例數×100%。

1.5 觀察指標

(1)比較兩組療效。(2)對比兩組治療前后中醫證候積分。依據《中醫病癥診斷療效標準》中主癥為頭痛、眩暈、頭重如裹、嘔吐痰涎,次癥為胸悶作惡、心悸、失眠、口淡;苔白膩;脈弦滑,其中主癥積分標準:無計0分,輕度計2 分,中度計4 分,重度計6 分;次癥為無計0分,輕度計1分,中度計2分,重度計3分,舌苔無白膩計0 分,有計1 分;脈象無弦滑計0 分,有計1 分。(3)對比兩組治療前后血壓狀況,即收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)。采用電子血壓計測量。

1.6 統計學方法

數據采用SPSS 22.0 軟件進行統計分析,計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t 檢驗;計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組療效對比

研究組總有效率高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組療效對比 例(%)

2.2 中醫證候積分

治療前兩組中醫證候積分對比(P>0.05),差異無統計學意義;治療后兩組中醫證候積分低于治療前(P<0.05),且研究組低于對照組,見表2。

表2 兩組中醫證候積分對比(±s) 分

表2 兩組中醫證候積分對比(±s) 分

組別研究組(n=46)對照組(n=46)t P 治療前19.24±3.46 18.76±3.68 0.645 0.521治療后4.69±1.32 7.25±2.01 7.220<0.001 26.648 18.617<0.001<0.001 tP

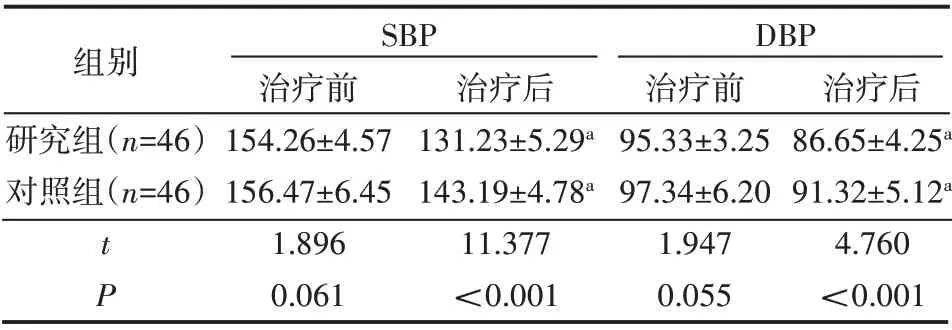

2.3 血壓狀況

治療前兩組SBP、DBP對比(P>0.05),差異無統計學意義;治療后研究組SBP、DBP低于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組血壓狀況(±s) mmHg

表3 兩組血壓狀況(±s) mmHg

注:SBP=收縮壓;DBP=舒張壓;與治療前相比,aP<0.05

組別研究組(n=46)對照組(n=46)SBP DBP tP治療前154.26±4.57 156.47±6.45 1.896 0.061治療后131.23±5.29a 143.19±4.78a 11.377<0.001治療前95.33±3.25 97.34±6.20 1.947 0.055治療后86.65±4.25 91.32±5.12 4.760<0.001

3 討論

原發性高血壓屬于高發病癥,其發病機制主要為血液循環障礙,致使阻力增大,繼而沖擊血管壁,導致壓力上升而發病,其病情早期較為隱匿,且病程長,對于心、腎、腦等靶器官產生直接損害[4]。西醫多采用長期服用降壓藥來控制血壓,如硝苯地平緩釋片,可抑制鈣離子進入心肌,利于緩解外周血管阻力,進而擴張血管,起到降低血壓和提高冠狀動脈血供效果,從而達到較高治療效果,但血壓下降過快極有可能誘發反射性的心跳加速,進而在臨床應用時具有一定局限性[5]。因此仍需更有效治療方案。

結合相關文獻,將半夏白術天麻湯合溫膽湯加減用于臨床治療,與西醫治療結果對比顯示,研究組總有效率95.65%高于對照組80.43%,治療后中醫證候積分、DBP、SBP 低于對照組說明半夏白術天麻湯合溫膽湯加減治療效果確切,可明顯改善癥狀,降低血壓。痰濕壅盛證原發性高血壓屬于中醫學中“肝風”、“眩暈”等范疇,痰濁、淤血為主要病理因素,風痰上擾清宅而引發眩暈、頭重痛,而痰氣交阻及濁陰不降而致胸悶嘔惡,故治則應以化痰息風、健脾祛濕及活血為主[6]。半夏白術天麻湯合溫膽湯屬中醫湯劑聯合用藥,藥方成分主要為生姜、半夏、甘草、白術、陳皮、茯苓、大棗、天麻、枳實、竹茹,其中生姜性微溫,味辛,可活血驅寒、溫中止嘔;半夏性溫,味辛,可消痞散結、降逆止嘔、燥濕化痰;甘草性平,味甘,可緩和藥性、緩解止痛、補脾益氣;白術性溫,味苦,可燥濕利水、補氣健脾;陳皮性溫,味辛、苦,可利水通便、燥濕化痰、理氣和中;茯苓性平,味甘、淡,可健脾安神、利水滲濕;大棗性味溫、甘,可補脾胃、緩和藥性、營養安神;天麻性味平、甘,可平抑肝陽、息風止痙;枳實性微寒,味辛、苦,可化痰除痞、破氣消積;竹茹性微寒,味甘,可除煩止嘔、清熱化痰,諸藥共奏化痰息風、活血、健脾祛濕之效[7]。現代藥理研究發現,半夏可擴張血管、改善微循環;陳皮可降血脂、抑制脂質氧化,起到保護心血管效果;天麻可緩解外周血管阻力,加強動脈血流慣性;茯苓有保肝、調節免疫功能效果[8]。與西醫常規降壓藥相比,半夏白術天麻湯合溫膽湯還可增強機體自身免疫功能、肝功能、保護心血管,從而達到提高安全性及增強治療效果目的。

綜上所述,痰濕壅盛證原發性高血壓患者采用半夏白術天麻湯合溫膽湯加減治療效果顯著,可明顯改善癥狀,抑制血壓。