水工環地質技術在地質災害防治工程中的應用研究

盧雁鵬

(江西省地質局第九地質大隊(原江西省核工業地質局二六三大隊),江西 吉安 343000)

地質災害的發生將對周圍環境造成極大損害,甚至可能造成安全事故,為降低地質災害的不利影響,可借助水工環地質技術展開災害防治,掌握地質災害實際數據,在真實客觀的實測數據支持下,制定高質量地質災害防治方案,降低地質災害對環境的威脅。水工環地質技術是一種全面且綜合的地質勘探手段,可準確化得出地質結構變化情況,能夠為地質災害防治工程的順利進行奠定基礎。

1 水工環地質技術與地質災害防治間的關系

地質構造特征與自然地質災害間存在緊密關聯,可借助水工環地質技術了解自然災害的發生條件,以此為基礎進行自然災害預防。地質災害不僅可破壞地質結構,還可影響周圍水文結構及環境,在應用水工環地質技術時,應做好測量分析與分層勘探,明確水工環地質與自然災害間的聯系,并依據該聯系展開地質災害防治。水工環地質技術可明確不同地區內的地形地貌條件及地質構造,當自然地質災害發生后,可通過分析受災地區地質構造及地形地貌,明確地質災害發生的原因,并提出針對性防治措施,借助水工環地質技術了解地質演變過程,反映地質災害誘發因素,為地質災害防治工程提供依據[1]。

2 地質災害防治工程中水工環地質技術的應用方向

地質災害防治工程中水工環地質技術的應用方向如圖1所示,水工環地質勘探結果可為地震、裂縫、泥石流地質災害防治工程提供實測數據支持。

圖1 地質災害防治工程中水工環地質技術的應用方向

2.1 地震災害防治中的應用

地震災害影響范圍廣、危害程度高,在地震災害防治工程中,應結合水工環地質技術勘測結果制定應急與防治方案。水工環地質技術在地震災害防治中的最大應用表現在預警效果上,借助水工環地質勘探結果分析特定范圍區域內是否存在地震隱患,并探討特定行為是否可增大地震災害發生概率,并對潛在地震災害展開預測。以礦山開采為例,可運用水工環地質技術明確礦山巖體結構與采空區,結合礦山開采計劃預測地震波的產生時間及傳播路線,以此得出礦山采空區形狀與埋深,獲得高分辨率采空區剖面圖,繼而準確描述出礦山采空區實際特征,并根據礦山整體情況,盡可能降低礦山開采行為對地質結構的影響,降低地震災害發生概率[2]。水工環地質技術在礦山開采作業中具有指導性作用,幫助相關人員制定具有可行性的探測計劃,使礦山地震災害防治方案更符合工程實際。水工環地質技術可精確得出特定區域的巖體構造及地質結構,結合當地區域規劃情況預測地質結構與巖體構造的未來變化趨勢,分析發生地震災害的概率,明確地震災害誘因,以誘因為依據采取地震災害預防措施。

2.2 裂縫災害防治中的應用

地質構造沉降可引發裂縫問題,嚴重破壞環境結構,在裂縫災害防治工作中,可運用水工環地質技術明確特定區域內的水文情況及巖體組成情況,測量地下水位,借助專業儀器設備測量特定區域地下水實際水深,同時,根據巖體構造分析引發沉降裂縫的可能,判斷沉降裂縫產生位置。地下水抽取是引發地面沉降的主要原因之一,受到有效應力及水層壓實影響而產生沉降問題,上方巖體因地下水文變化而產生裂縫,因此為預防沉降裂縫,應運用水工環地質技術測量地下水文情況,分析水位變化趨勢,判斷引發沉降裂縫的可能。在水工環地質技術實際應用期間,應結合地下水所處位置與埋深設置測水口,水位測量設備分別連接指示表與探頭,兩者運用鋼尺連接,到探頭觸及水面時,指示表將發生變化,此時可根據鋼尺刻度讀出水位深度,繼而精準判斷該區域內是否會發生地質沉降問題,沉降程度是否可引發裂縫災害,并根據水工環地質技術實測數據制定沉降裂縫預防策略[3]。在長期礦山開采作業作用下,地質結構發生極大變化,同時導致地下水位出現沉降隱患,提升了礦山裂縫出現概率,給礦山開采作業造成安全隱患,因此,雖水工環地質技術可應用在不同領域的地質災害防治作業中,但其在礦山開采作業中的作用最大,可真實反映出地下水位因礦山開采行為產生的變化,便于預防沉降裂縫的出現,強化區域內沉降裂縫防治管控。

2.3 泥石流災害防治中的應用

泥石流溝谷是區域范圍內流域形態及地貌條件的特殊反映,多在高山環抱、山間盆地中出現,同時泥石流溝谷兩側山勢陡峭,溝床順直,縱坡梯度大,極易產生流通區,為泥石流的擴散提供地形條件,而泥石流錐形擴散期間,不同規格的石塊及枝條混入其中,在一定程度上加強了泥石流災害程度。為更好地借助水工環地質技術提升泥石流地質災害防治效果,應注意提升水工環地質調查有效性。①注意收集當地降雨強度及冰雪融化情況,以此更加準確地得出地下水活動數據;②分析區域范圍內是否存在泥石流溝谷地形,并調查地質構造及地層巖性,判斷區域范圍內是否存在不良地質;③運用水工環地質技術調查泥石流溝谷的彎曲度、坡度及發育情況,劃分泥石流流通區、形成區及堆積區,繪制影響面積;④明確泥石流形成區的水源類型,判斷泥石流危害程度;⑤調查溝床坡度,分析溝谷兩側山勢穩定性及坡度;⑥調查區域范圍內泥石流歷史,分析泥石流產生原因,判斷泥石流發生頻率;⑦調查區域范圍內一切人為活動,如開礦、修路等,并分析各類人為活動引發泥石流的概率[4]。經上述步驟后可得出與泥石流相關的數據信息,為泥石流地質災害防治工作提供依據。

3 基于水工環地質技術的地質災害防治方法

3.1 實地勘察

在地質災害防治工程中應用水工環地質技術時,應將實際勘察作為第一步,以勘察區域的地質結構及地理位置為依據,分析地質災害區域的巖體分布特征及地形地貌特征,并進行地質測繪工作。宏觀性分析勘察區域,根據地質災害發生情況選擇地質勘察點,以50m2為單位劃分地質單元,需確保各地質單元內至少有三個地質勘察點,應用水工環物探勘測法監測地質勘察點,及時掌握地質勘測情況[5]。若某地質單元存在坍塌跡象,應結合坍塌程度增加勘察點,以此提升地質構造分析深度。運用物探勘測法完成數據收集后,應關注不同地質勘察點間的連續關系,同時為確保勘查安全性,需運用遠程監測方式至少收集五組勘查數據,保障數據連續性。應用水工環地質技術進行實地勘察時,應將勘察區域周邊居民居住情況進行收集,提升數據可靠性與全面性。

3.2 定量分析

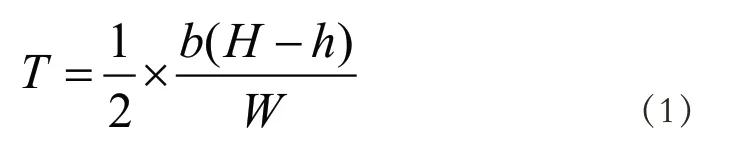

完成實地勘察后,需對所得數據進行定量分析,根據自然地質災害發生特征,分析勘察區域內是否存在潛在地質災害,借助極限平衡算法,明確地質穩定性,公式如下:

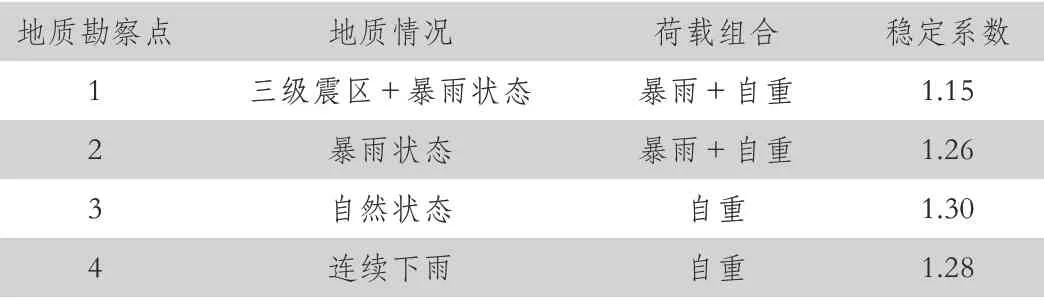

式(1)中,T-地質穩定系數;b-粘聚力標準數值(kPB);H-破壞面與地質災害中心之間的垂直距離(m);h-破壞面兩點最長距離(m);W-地質標準強度(kPB)。以某地質災害地區為例,選取4組地質勘察點,結合式(1)展開地質穩定性分析,具體如表1所示。

表1 某地質災害地區地質穩定性分析

根據表1結果可知,自然狀態下的地質穩定性較強,此時地質荷載能力優異,地質結構與周邊巖體處于穩定狀態,為后續地質災害評級與災害治理工作提供方向。

3.3 災害評級

在水工環地質勘探基礎上完成數據定量分析后,應評定地質災害等級,明確地質環境復雜度,劃分周邊建筑物,根據水工環地質技術調查情況分析災害防治規模,在此基礎上,依據國家地質災害等級劃分標準(具體如表2)展開災害評級,根據受災面積與劃分災害等級,為后續地質災害防治工作奠定基礎[6]。

表2 國家地質災害等級劃分標準

以表2為依據劃分地質災害等級后更易明確災害程度及重要性,地質災害防治工程可根據災害等級采取不同措施,使地質災害防治更具針對性。

4 結語

綜上所述,水工環地質技術為地質災害防治工程的基礎及開展依據,主要應用在地震災害防治、滑坡災害防治、泥石流災害防治工作中,借助水工環地質技術真實反映地質變化情況,經實地勘察后獲得真實地質數據,對實測數據展開定量分析,結合地震、沉降裂縫、泥石流災害特征進行評級,以此完成水工環地質技術應用過程,為地質災害防治工程提供方向。