重載鐵路隧道基底動力系數分析

付兵先 王風 徐炳輝 鄒文浩

1.中國鐵道科學研究院集團有限公司鐵道建筑研究所,北京 100081;2.朔黃鐵路發展有限責任公司原平分公司,山西 原平 034000

在大軸重長編組重載列車長期作用下,含缺陷或病害的隧道基底結構易出現開裂、破損、下沉及翻漿冒泥[1]。現有基底整治方案中的參數大多依據經驗進行設計,對列車動荷載的影響考慮較少,一些方案實施后并未達到預期效果,不僅造成經濟損失,還影響運輸安全。因此,準確掌握列車作用到結構上的荷載特征對整治方案的設計具有重要作用。目前,主要通過現場測試與數值模擬獲取隧道基底荷載特征。受隧道環境及試驗條件限制,對隧道基底結構荷載特征進行現場測試難度較大且成本較高;數值模擬操作簡便,但是計算參數取值不夠準確,因而影響隧道基底結構加固設計方案的可靠性。鑒于以上原因,提出隧道基底結構荷載特征簡化獲取方法對隧道基底結構加固設計具有重要的意義。

李德武等[2]對成渝線金家巖雙線電氣化鐵路隧道進行了現場測試,分析了隧道仰拱與邊墻不同的聯結方式,以及仰拱剛度對列車振動衰減的影響。王祥秋等[3]對京廣線朱亭隧道結構的動力響應進行現場測試,確定了列車振動荷載的數學表達式。王志勇等[4]分析了高速列車荷載作用下仰拱對隧道整體動力特性的影響,獲取了不同仰拱厚度下隧道襯砌結構的動力響應特征。彭立敏等[5]對蜈蚣嶺隧道基底結構頂面的豎向動、靜應力及加速度進行測試,分析了隧道基底混凝土底板在列車荷載作用下的動力響應,并提供了加速度頻譜。黃娟等[6]對隧道的動力特性進行了數值模擬,得出了隧道結構的振動特性。徐寧[7]研究了列車振動荷載作用下隧道襯砌結構動力響應與損傷特性,分析了列車荷載作用下隧道結構不同部位的損傷規律。李幸吉[8]對我國既有重載鐵路隧道進行動態測試及仰拱抗沖擊性能試驗研究,掌握了重載列車沖擊作用下仰拱的破壞規律。

上述研究大多局限于普速鐵路隧道結構內力及振動響應,對重載鐵路隧道基底結構受力特性研究的較少,而且針對的車型比較單一,未考慮重載線路自身特點。本文以一重載鐵路隧道為工程背景,引入隧道基底結構動力系數,通過現場實測、數值模擬及理論分析初步明確重載鐵路隧道基底結構動力系數的取值范圍,為后期隧道基底結構設計以及病害整治提供設計依據。

1 基底動力系數定義

為明確列車對隧道基底填充層頂面荷載的放大效應,掌握列車荷載傳遞至基底填充層頂面的動荷載特征,引入橋梁結構常用的動力系數μ[9-10]:

式中:σ動為動壓應力實測值,kPa;σ靜為加載車或試驗車靜態(5 km∕h)壓應力實測值,kPa。

前期測試結果表明,加載車或試驗車作用下填充層頂面的靜態壓應力實測值差異較大,加載車作用在填充層表面的靜態壓應力比試驗車的實測值小。這主要因為加載車是單輪加載,無疊加效應,而試驗車車軸之間存在疊加效應,故實測值較大。

2 動力系數現場試驗

2.1 隧道概況

本文所依托的工程為雙線鐵路隧道,采用復合式襯砌。隧道位于剝蝕中心區,進口處覆蓋梯田,出口處基巖裸露,山坡較陡,最大埋深為85.86 m。通過地層為新黃土及變質石英砂巖夾千枚巖,新黃土呈半干硬狀態,具有直立性與濕陷性,主要分布在進口端。變質石英砂巖夾千枚巖巖體風化頗重,節理較發育,呈大塊砌體結構,主要分布在洞身及出口端。

2.2 測試方案

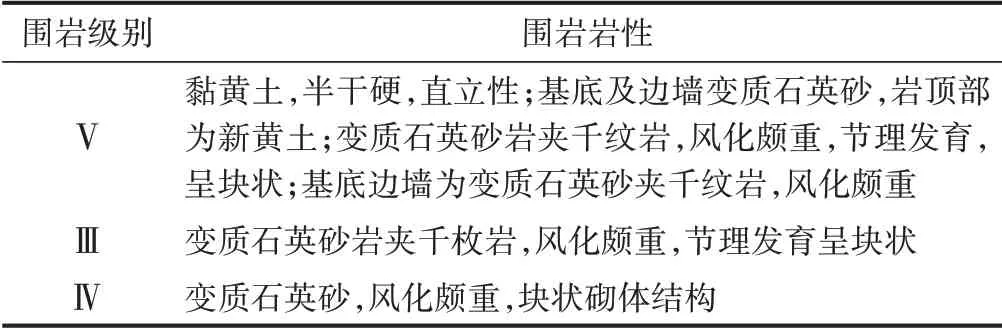

選擇復合式襯砌隧道Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖進行動態測試,結果見表1。隧道基底填充層頂面動壓應力測試傳感器布置見圖1。

表1 測試工點圍巖情況

圖1 填充層頂面動壓應力測試傳感器布置

2.3 測試結果

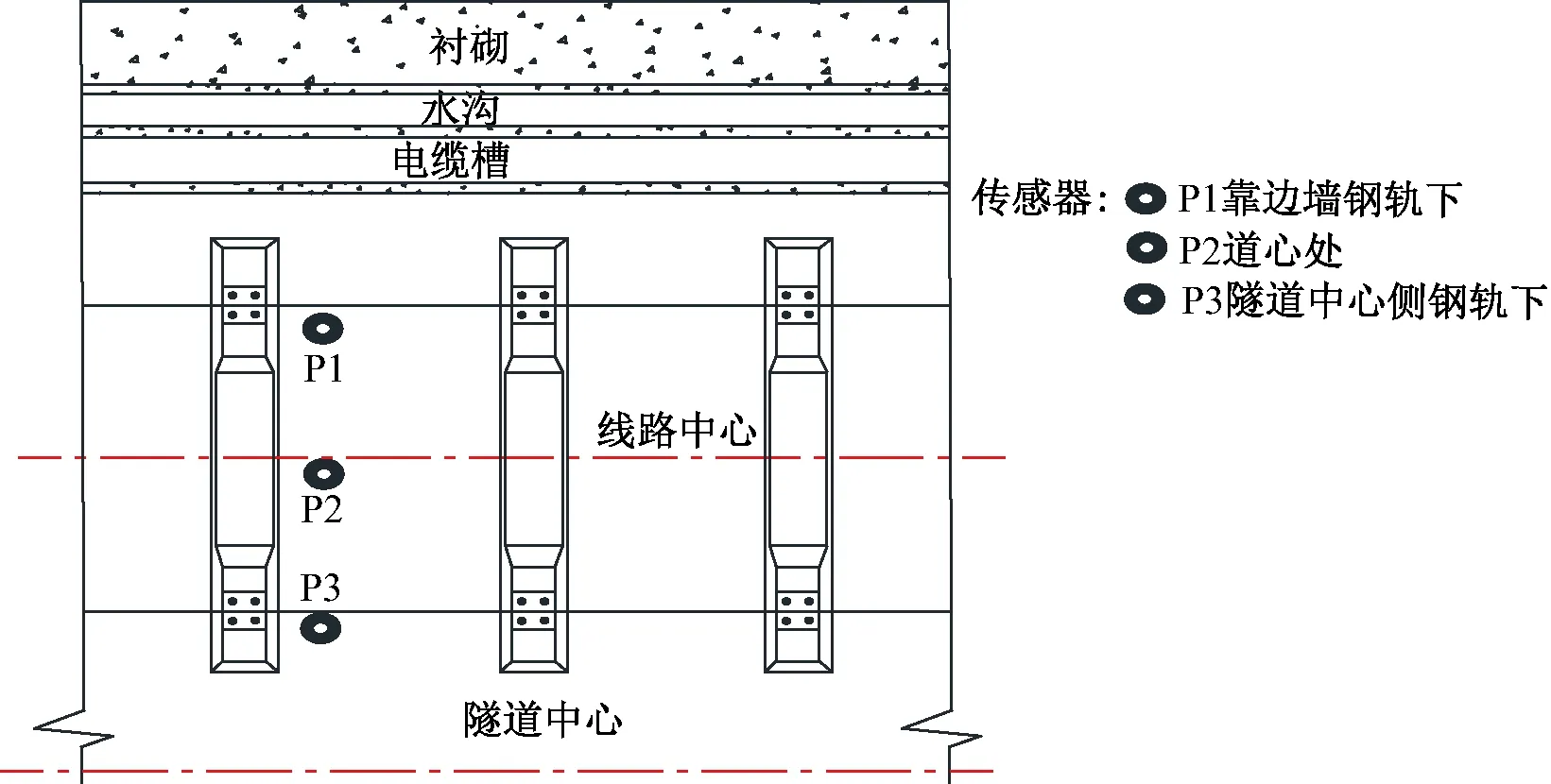

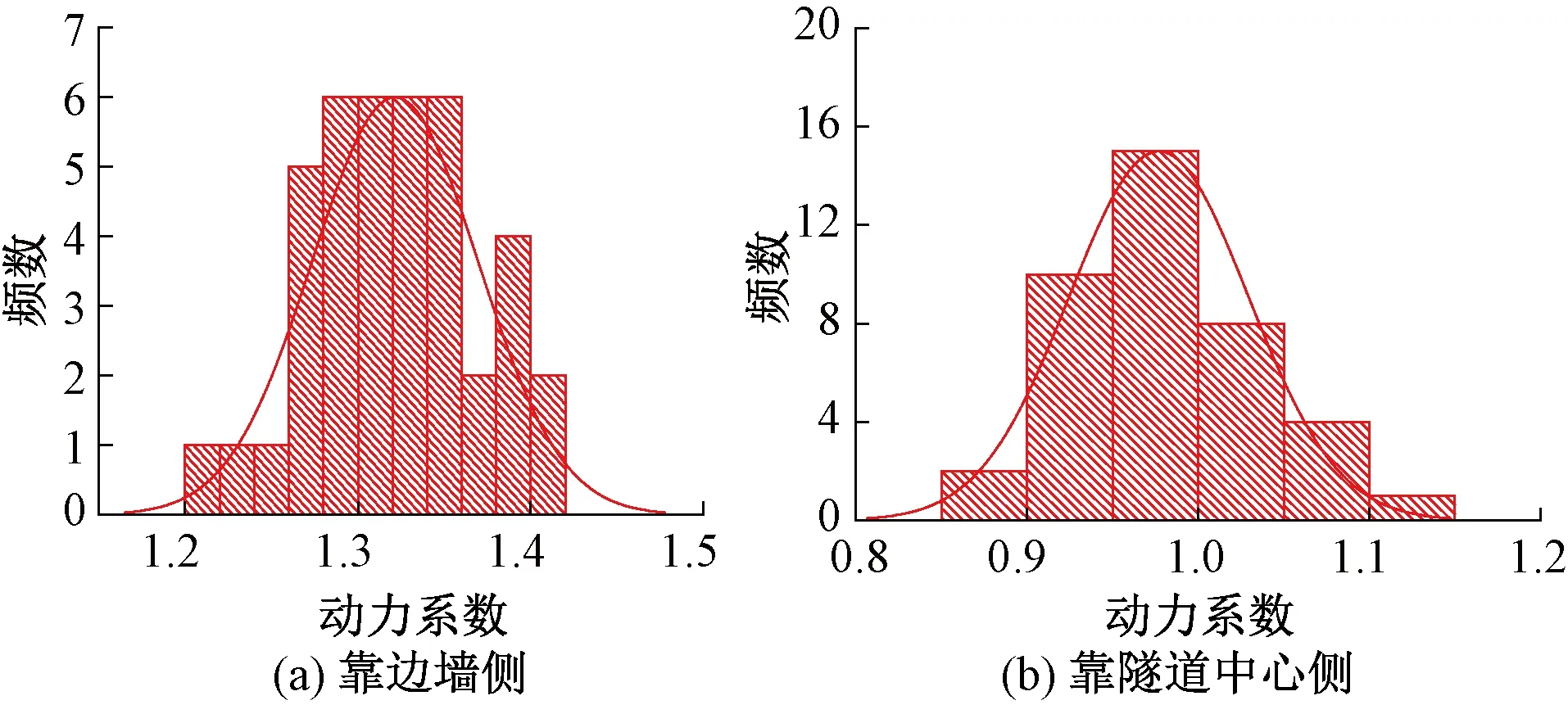

不同軸重列車作用下隧道基底填充層頂面不同部位動力系數見圖2。可知,鋼軌下填充層頂面動力系數靠邊墻側在0.90 ~ 1.52,靠隧道中心側基本在0.80~1.20,靠邊墻側比靠隧道中心側大。

圖2 不同車型作用下填充層頂面動力系數

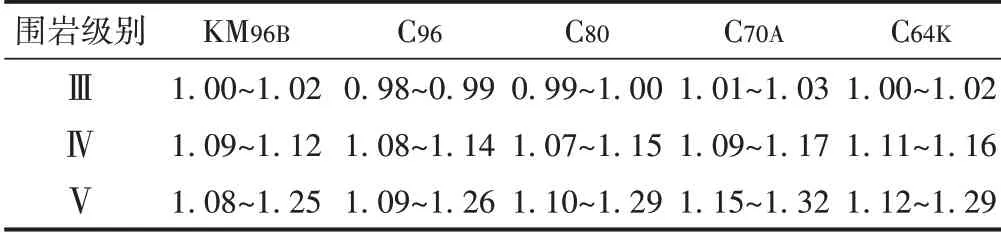

采用Shapiro?Wilk 假設檢驗法,對隧道Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級圍巖填充層頂面動力系數進行統計分析,得出其動力系數主要服從正態分布,見圖3。不同車型下填充層頂面動力系數正態檢驗結果見表2和表3。

圖3 填充層頂面動力系數直方圖(Ⅴ級)

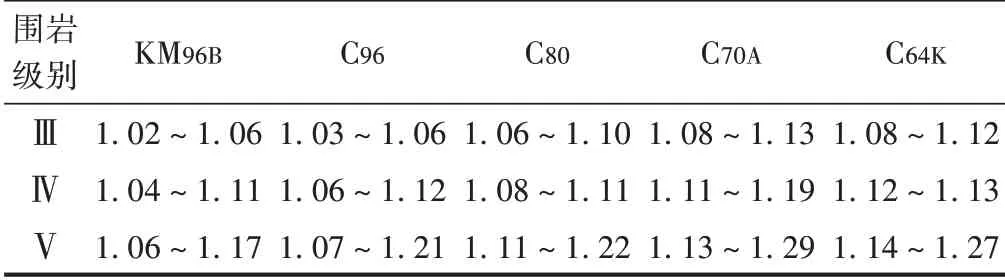

表2 不同車型下填充層頂面動力系數(平均65 km/h)

表3 不同車型下填充層頂面動力系數(平均75 km/h)

由表2 和表3 可知:①隨著圍巖級別提高,隧道基底填充層頂面動力系數逐步降低。②不同重載列車以平均速度65 km∕h 通過隧道時,Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖處填充層頂面動力系數分別在0.98~1.03、1.09~1.17、1.00 ~ 1.32;以75 km∕h 通過隧道時,Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖處填充層頂面動力系數分別在0.96~1.11、1.06 ~ 1.20、1.18 ~ 1.41。③隨著軸重增加動力系數增長趨勢有所不同。由于新研制的KM966B型30 t 大軸重貨車采用了性能較好的轉向架,一般情況下對結構的動力作用要比既有C80 型貨車要小。與C64K、C70及C80相比,新型30 t 貨車C96與KM96B 作用下隧道基底填充層頂面動力系數并未隨著車輛軸重的増加而明顯增加。

3 動力系數數值模擬

3.1 計算模型

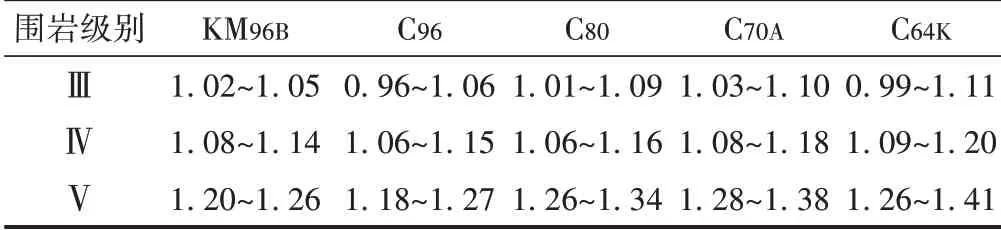

建立圍巖-隧道-軌道結構模型(圖4),軸線方向長度取50 m,橫向自隧道軸線起向兩側各取5 倍洞徑寬度(約35 m),豎向各取至離隧道中心5倍洞徑處(約30 m)。模型尺寸為50 m × 50 m × 50 m,共劃分106 815 個單元。圍巖、襯砌、仰拱、填充層、道床及軌枕采用Solid45 八節點空間實體單元模擬,75 kg∕m 的鋼軌采用兩節點beam188 單元模擬,扣件系統采用combin14 單元模擬,軌枕與道床之間采用面-面接觸單元contac174與targ170模擬。

圖4 有限元模型

3.2 計算參數

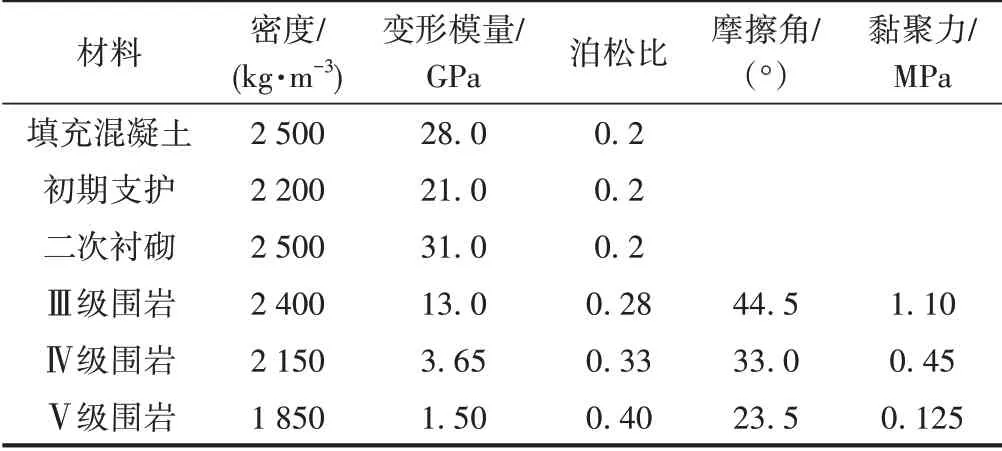

圍巖采用彈塑性D?P 本構模型,襯砌、填充層、道床、軌枕、鋼軌等采用線彈性本構模型。混凝土各主要力學參數按文獻[11-12]及室內實測值取值,圍巖材料屬性按照前期勘察設計資料取值。圍巖及支護的物理力學參數見表4。軌道結構計算參數見表5。其中扣件垂向剛度為90 kN∕m,阻尼為50 kN∕(m∕s)。

表4 圍巖及支護物理力學參數

表5 軌道結構計算參數

3.3 邊界條件

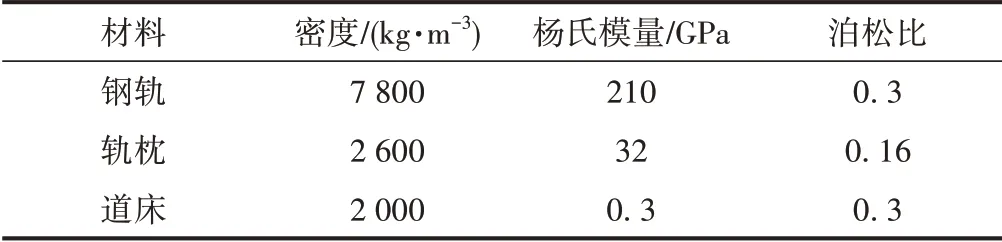

進行靜態力學計算時,直接在鋼軌表面施加靜態軸重荷載。動態計算時還要確定結構的阻尼比系數α、β及動力計算時間步長Δt等相關參數,根據模態分析得到的任意兩階頻率ωi和ωj,即可確定α和β。計算公式為

式中:εk為阻尼比,土體的阻尼比一般在0.01~0.03,計算中取0.02。

由模態分析,α取0.65,β取0.002,Δt取0.002 s。

3.4 計算結果

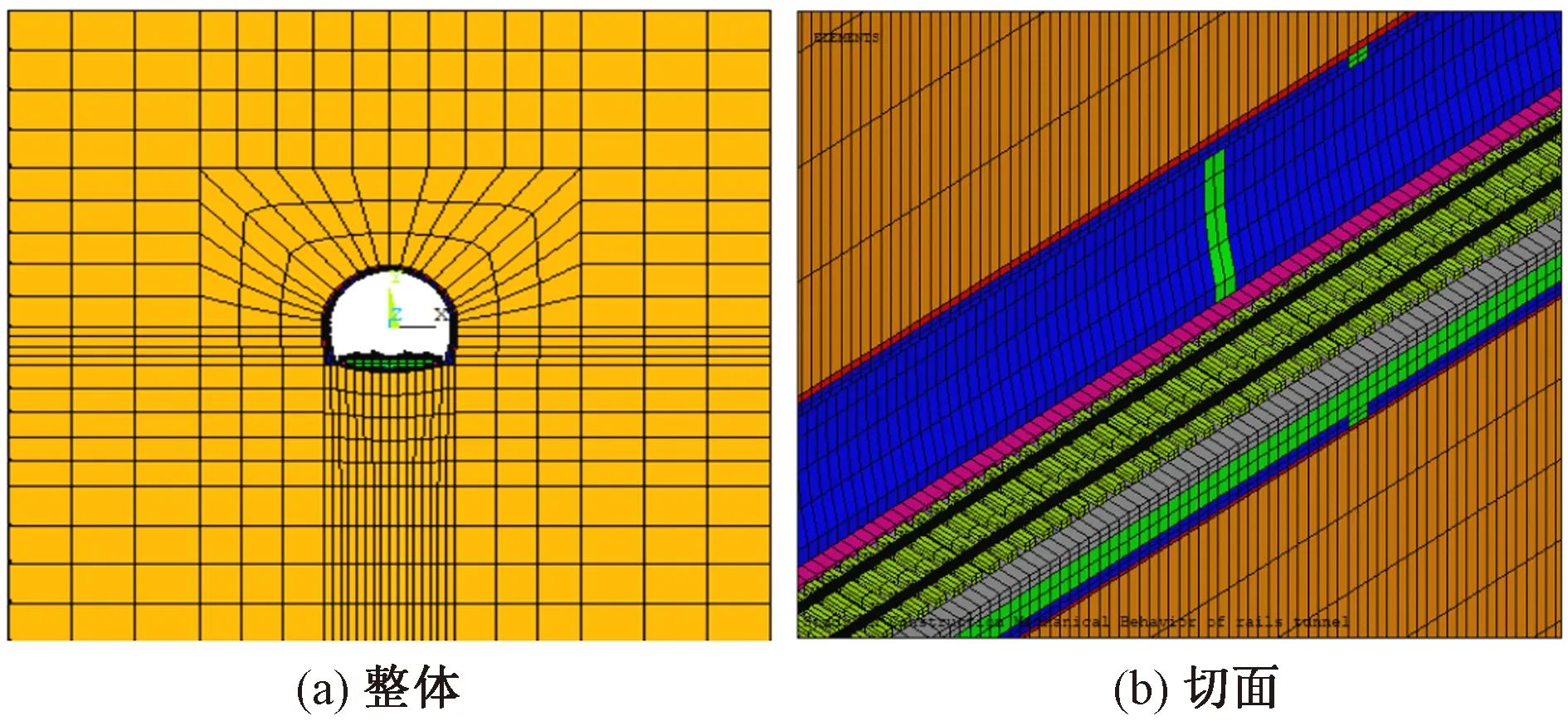

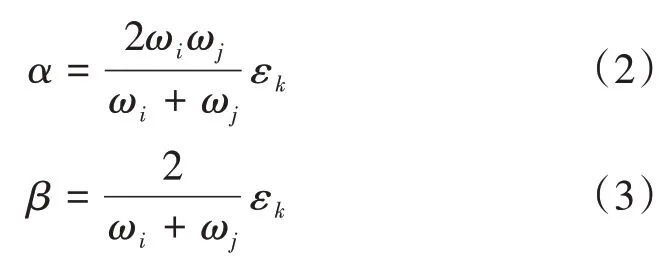

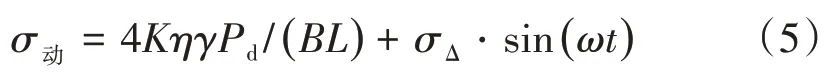

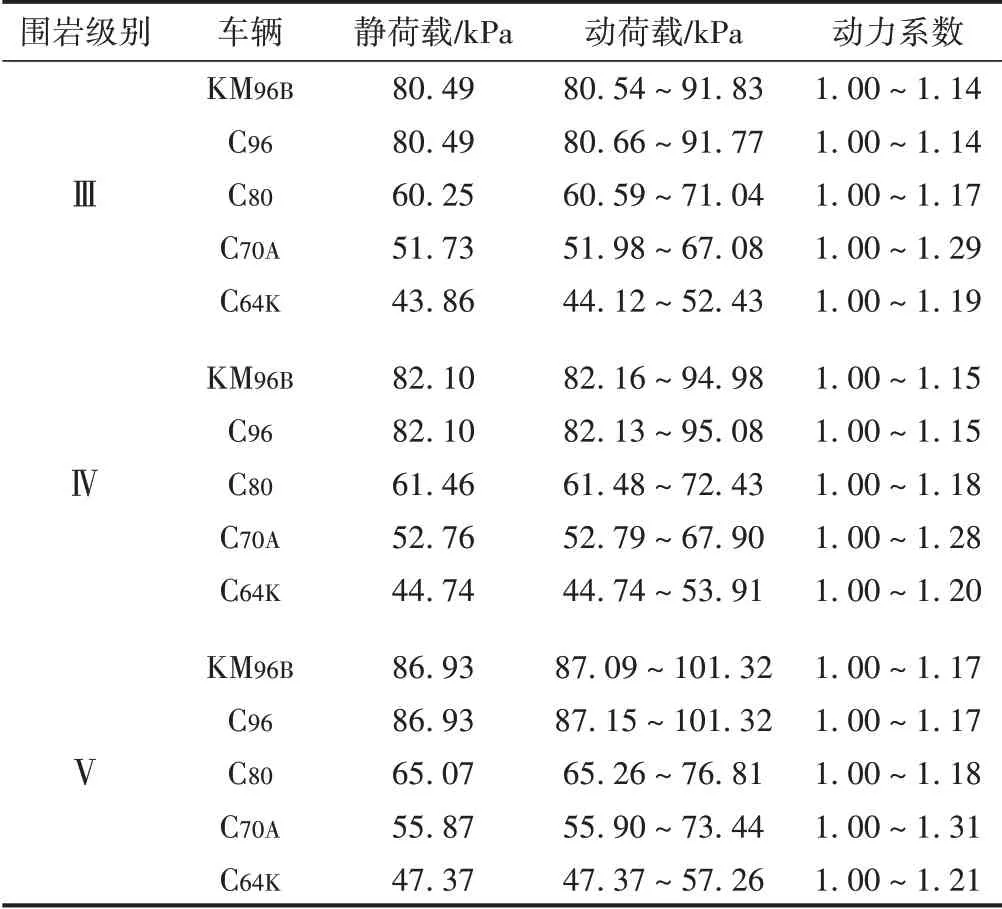

不同車型以不同速度通過隧道時,隧道基底填充層頂面動力系數見表6和表7。可知,隨著圍巖級別提高,隧道基底填充層頂面動壓應力動力系數逐步增大;隨著軸重增加,動力系數整體呈先增大后減小的趨勢,其中C70A的動力系數最大,其次為C64K、C80,最后為KM96B、C96 列車,這主要與列車車輛參數有關。不同重載列車以65 km∕h 通過隧道時,Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖處填充層頂面動力系數分別在1.01~1.12、1.03~1.13、1.06~1.26。以75 km∕h 通過隧道時,Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖處填充層頂面動力系數分別在1.02 ~ 1.13、1.04 ~ 1.19、1.06 ~ 1.29。盡管車速對對動力系數具有一定的影響,但并不顯著,從65 km∕h增加至75 km∕h,Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖處填充層頂面動力系數最大增幅分別為1.6%、0.8%、0.9%。

表6 不同車型下填充層動力系數(平均65 km/h)

表7 不同車型下填充層動力系數(平均75 km/h)

4 動力系數理論計算

4.1 靜態壓應力

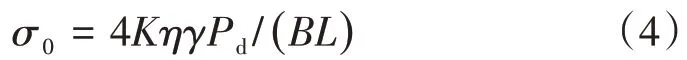

將道床簡化為彈性支撐層,考慮轉向架的疊加作用以及軌枕荷載分擔比33.4%[13-14],則軌枕底面荷載作用下不同深度處附加應力可采用角點疊加法進行計算[15]。填充表面平均附加靜壓應力σ0計算式為

式中:K為角點附加應力系數;η為圍巖影響系數[16],根據現場實測Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖η分別取1.0、1.02、1.08;γ為荷載分配系數[14],25 t、27 t、30 t 軸重分別取0.30、0.32、0.33;Pd為靜輪重,kN;B為軌枕底面平均寬度,取0.304 m;L為有效支撐長度,此處取軌枕長度一半,即1.3 m。

4.2 動態壓應力

列車在不平順的軌道上行駛,傳遞至填充層頂面的豎向激振荷載可用激振函數模擬[14],其表達式為

式中:σΔ為填充層頂面動荷載附加應力,kPa;ω為圓頻率,Hz,ω= 2πV∕Lc,其中V為列車車速,m∕s,Lc為車廂長度,m;t為時間,s。

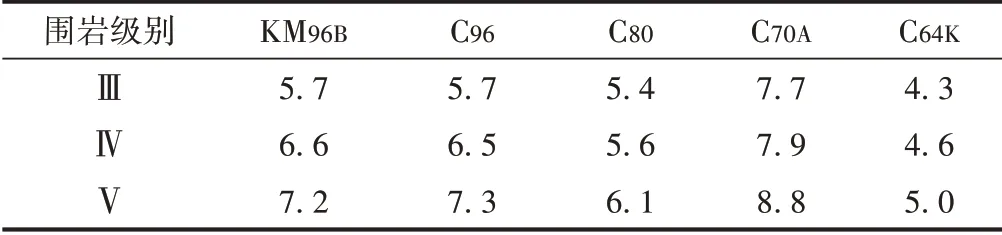

通過對前期實測結果分析,得到不同車型下填充層頂面平均附加應力,見表8。

表8 不同車型下填充層頂面平均附加應力 kPa

4.3 計算結果

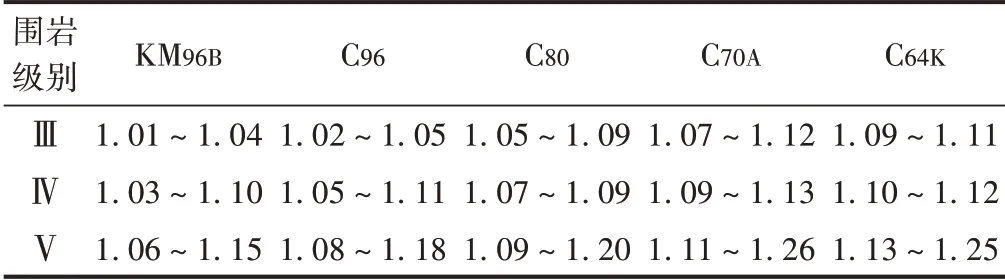

重載鐵路軌道結構鋼軌為75 kg∕m,道床厚度取35 cm,根據式(5),不同時速下隧道基底填充層頂面動力系數理論計算結果見表9 和表10。可知:雙線重載鐵路隧道中,同一軸重下Ⅲ級、IV 級和V 級圍巖試驗斷面的填充層頂面動力系數受到圍巖參數的影響,逐漸呈現增大的趨勢,但是差值較小;相對而言,C70A的動力系數最大,其次為C64K、C80,最后為KM96B、C96列車,這與現場測試、數值計算結果規律一致;不同重載列車以65、75 km∕h 通過隧道時,動力系數相差不大。Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級圍巖處填充層頂面動力系數分別在1.00~1.29、1.00~1.30、1.00~1.31。

表9 填充層頂面動力系數計算結果(車速65 km/h)

表10 填充層頂面動力系數計算值(車速75 km/h)

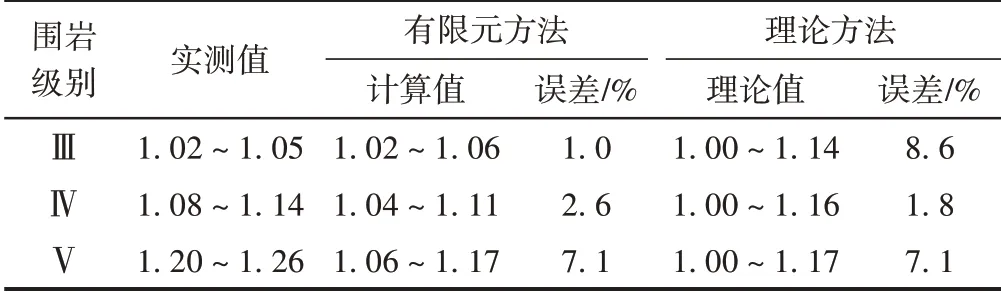

5 動力系數結果對比

以KM96B重載列車75 km∕h通過隧道為例,采用不同計算方法獲取的隧道基底填充層頂面動力系數見表11。可知:考慮輪軌荷載分擔比,以實測值為基準,有限元計算值、理論值與實測結果的誤差Ⅲ級圍巖下分別為1.0%、8.6%,Ⅳ級圍巖下分別為2.6%、1.8%,Ⅴ級圍巖下分別為7.1%、7.1%,總體而言,采用理論計算和數值計算均可對動力系數進行求解。

表11 動力系數對比(時速75 km/h)

6 結論

1)通過現場測試可知,隧底不同部位處動力系數有所差別。靠邊墻側鋼軌下填充層動力系數比靠隧道中心側大,靠邊墻側的動力系數在0.90 ~ 1.52,靠隧道中心側的動力系數基本在0.80~1.20。

2)不同圍巖級別處填充層頂面動力系數總體較小,在0.96 ~ 1.41。隨著軸重的增加,其動力系數整體呈先增大后減小的趨勢。隨著圍巖級別的增加,其動力系數整體呈增大的趨勢。

3)通過有限元計算與實測結構動力系數的對比看出,有限元計算結果、理論計算結果與實測結果較為接近,最大誤差為8.6%,基本可以滿足工程需要。