兗州礦區(qū)深部開采大能量礦震規(guī)律和發(fā)生機理研究

朱振雷,魏永啟,高 鑫

(1.山東能源集團有限公司,山東 濟南 272000;2.兗州煤業(yè)股份有限公司,山東 鄒城273500)

兗州煤田位于山東省濟寧市境內,地層區(qū)劃屬華北地層區(qū)魯西地層分區(qū),含煤地層為華北型石炭-二疊系太原組和山西組,平均厚度271.65m,含煤28 層,含煤系數3.7%~6.47%。目前主采3 煤層,厚度2.30~11.83m,平均厚度8.35m。兗州煤田為一軸向北東、向北東傾伏的不對稱向斜構造,區(qū)內地層產狀整體平緩,傾角一般2°~15°,次一級褶皺較發(fā)育,為多期次的疊加褶皺構造。區(qū)內斷層較為發(fā)育,探查控制落差5m 以上的斷層近600 條,多為正斷層。隨著開采深度的增加,礦震事件總體呈現出頻次增加、能量加大的趨勢,對礦井正常安全生產造成影響。研究原巖應力重塑影響下斷層應力和能量的演化規(guī)律,揭示原巖應力和構造應力耦合作用下礦震發(fā)生機理,對于采取有效技術手段防止大能量礦震發(fā)生具有重要意義。

1 研究背景

1.1 工作面開采情況

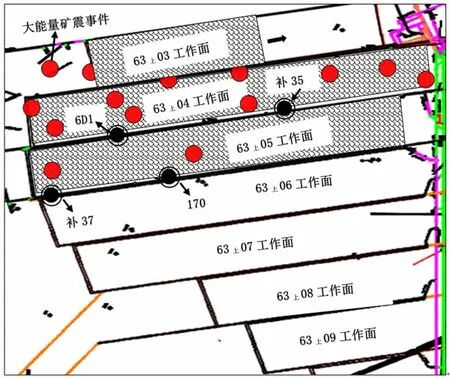

兗州礦區(qū)東灘煤礦六采區(qū)3 上煤共布置10 個工作面,63 上03 工作面位于六采區(qū)中部,2018 年11 月16 日工作面開始生產。該工作面南鄰63 上04 采空區(qū),北鄰63 上02 工作面(未采),工作面傾斜寬250m,標高為-581.9~-715m,平均為-650.3m;地面標高為+46.87~+49.17m,平均+47.91m。六采區(qū)3 上煤各工作面位置布置如圖1 所示。

圖1 六采區(qū)3 上煤各工作面位置布置圖

1.2 工作面煤層及上覆巖層

63 上03 工作面設計回采3 上煤層,面內煤層厚度4.30~5.50m,總體西厚東薄,最薄處位于工作面中北部,平均煤厚5.06m,煤層賦存較穩(wěn)定,煤層普氏硬度f=2~3。

根據170 鉆孔柱狀圖,可以看到六采區(qū)3 上煤上覆巖層的分布情況。3 上煤的直接頂為5.73m 的粉砂巖;距煤層9.24m 處,存在一組30.87m 的長石石英中粒砂巖,由于這組較厚的中粒砂巖距離3 煤較近,因此,它的斷裂可以直接影響到工作面的安全生產。此外,通過鉆孔柱狀圖還可以發(fā)現,3 上煤上覆巖層中存在著多組較厚的巖層,最厚的一組巖層為260m 左右巨厚砂巖,根據實際推采過程中監(jiān)測到的微震數據和其它鉆孔柱狀圖,可知這組巨厚的細砂巖存在分層的情況,上分層厚度較大,下分層厚度較小,因此,可以把這一巨厚的巖層劃分成兩組關鍵層,如表1 所示。

表1 六采區(qū)170 鉆孔

此外,從發(fā)生礦震區(qū)域井田地質條件可以看出,開采煤層上部普遍沉積發(fā)育巨厚的侏羅系砂巖地層,總體上由西南向東北方向逐漸變厚,最厚處可達536m。根據63 上05 工作面附近鉆孔資料分析,3 上煤層頂板至侏羅系砂巖層的間距10-60m,層間距變化較大,總體上由切眼位置向停采線方向逐漸變厚,工作面開切眼附近最薄。

2 原巖應力和構造應力耦合型礦震機理研究

2.1 實測礦震規(guī)律

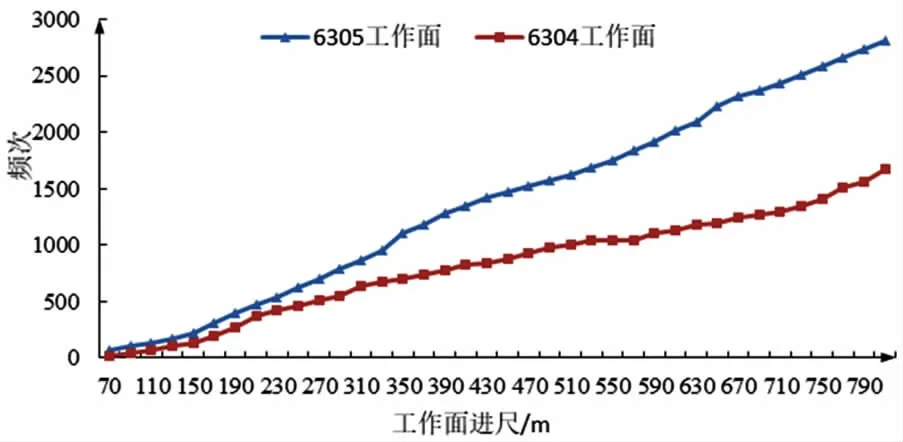

根據六采區(qū)首采63 上04 工作面回采期間實測資料,工作面回采前100m 段,共發(fā)生礦震事件62次,實測發(fā)生礦震位置大多處于采空區(qū)、切眼外側和斷層附近。據統計,里氏1 級以上礦震事件12次,最大震級1.93 里氏,總能量為0.8MJ。通過對比六采區(qū)已回采2 個工作面礦震事件的能量及頻次,發(fā)現回采初期和前半段,礦震呈現多發(fā)、震級較大等異常現象,采區(qū)首采面前500m 范圍內,礦震總能量較大,但礦震頻次略小于后續(xù)回采工作面,如圖2所示。

圖2 六采區(qū)礦震頻次和對比圖

根據實測礦震資料統計看,六采區(qū)首采面附近均存在斷層構造且礦震多發(fā)于構造附近,初步分析首采面出現的這些礦震與原巖應力的破壞以及構造發(fā)育由密切聯系,也就是原巖應力與構造應力耦合型礦震。

2.2 應力耦合機理分析

六采區(qū)63 上04 工作面為該區(qū)域首采工作面,未采動影響條件下,該區(qū)域圍巖的原巖應力場處于平衡狀態(tài)。首采工作面開始推采之后,該區(qū)域圍巖平衡應力場遭到擾動破壞,原巖應力場隨開采活動進行,處于動態(tài)重新構筑平衡狀態(tài),圍巖或巖層出現變形、破斷,特別是在工作面斷層構造發(fā)育位置,圍巖原巖應力平衡狀態(tài)較為脆弱,構造應力變化極易發(fā)生剪切、巖層相對移動等活化運動現象,此時原巖應力和構造應力變量也會耦合疊加,從而成為誘發(fā)礦震的重要因素。

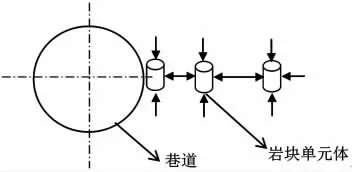

2.2.1 圍巖應力重新分布

在巖體內掘進施工切眼或順槽等巷道,圍巖的原巖應力平衡狀態(tài)遭到擾動破壞并重新分布,此時,圍巖應力由單項壓縮狀態(tài)逐漸變?yōu)槿驊嚎s狀態(tài),遠離巷道方向的巖塊最終會處于彈性狀態(tài),即通常所說的巖體為極限平衡狀態(tài),如圖3 所示。

圖3 巷道一側圍巖單元體的應力狀態(tài)

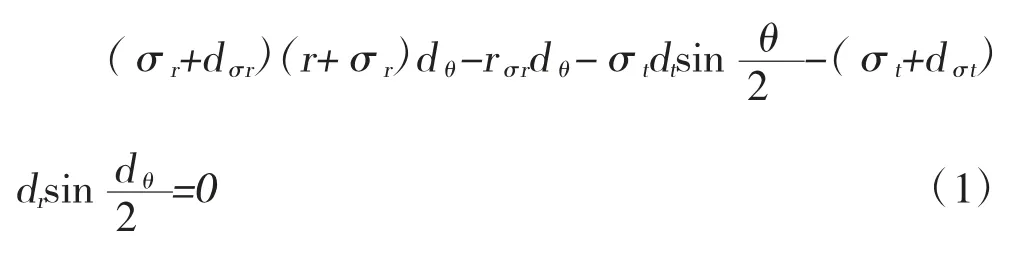

根據極限平衡公式:

式中:r為平衡區(qū)內的半徑;σr、σt為徑向應力和切向應力。

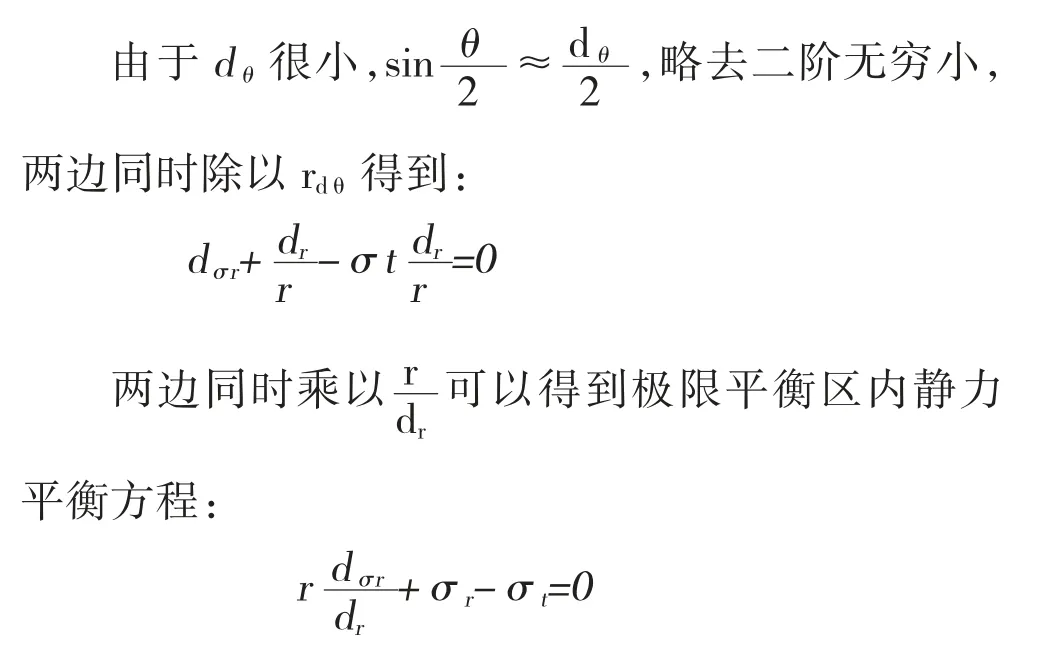

根據莫爾應力圓- 強度曲線的幾何關系以及圍巖控制理論,可分析獲得掘進施工切眼或順槽等巷道后,原巖應力遭到破壞并重新分布,如圖4 所示,一般會出現3 個區(qū)域,比原巖應力小的區(qū)域減力區(qū),比原巖應力高的區(qū)域增力區(qū),與原巖應力相似的區(qū)域穩(wěn)定區(qū)。在增力區(qū)內,如存在斷層等構造異常發(fā)育地段,原巖應力和構造應力會發(fā)生疊加、耦合,兩種應力的重新分布從而增強誘發(fā)礦震的可能。

圖4 掘進施工巷道應力圖

2.2.2 斷層構造附近應力分布情況

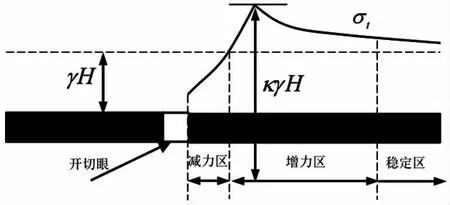

斷層一般是受水平應力擠壓而形成,并且處于應力平衡狀態(tài),斷層中集聚了大量的彈性能,當采掘活動靠近或通過斷層構造發(fā)育區(qū)域時,斷層構造應力平衡被打破,斷層彈性能得到釋放,斷層自身應力和采掘擾動應力相互疊加影響,疊加后的應力波及范圍和波及高度明顯增加,進而誘發(fā)沖擊地壓或礦震。采掘擾動破壞應力分布如圖5 所示。

圖5 原巖應力及采掘擾動應力分布示意圖

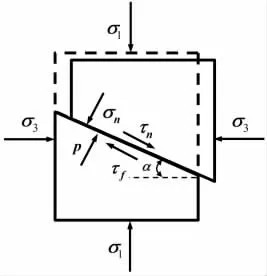

根據采掘擾動破壞后應力分布,建立了圖6 所示的斷層活化力學模型。斷層受到垂直方向上的應力σ1和水平方向的應力σ3,斷層面的傾角為α,埋深為H,高差為h,在外界擾動力的作用下,將沿著剪切面形成法向應力σn和切向應力τn,斷層產生的抵抗變形的剪切應力τf和斷層面的正應力p。

圖6 斷層活化誘發(fā)礦震的力學模型

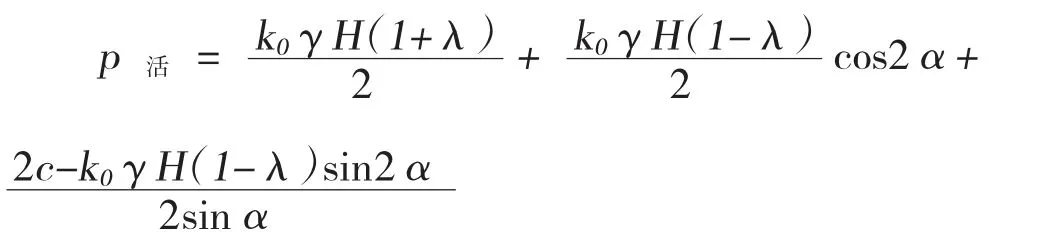

根據彈性力學和材料力學和謝建敏的研究,可求得斷層活化時的擾動力p活,如式所示:

式中:c為內聚力;φ為內摩擦角;k0為最大應力集中系數;γ為開采上覆巖層容重均值,MN/m3;H為開采巖層的埋深,m;λ為側壓系數。

根據上式可以求得斷層活化時,需要的活化力p活。

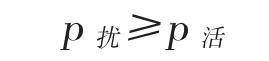

下式為斷層活化誘發(fā)礦震的判據:

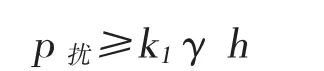

其中,在定量計算時,原巖應力和斷層應力疊加的擾動力p擾可以在自重應力的基礎上取一個集中系數,近似的表征擾動應力的大小,如下式所示:

式中:K1為疊加應力集中系數,一般大于K0。

六采區(qū)首采工作面斷層較為發(fā)育,采掘擾動破壞后,導致原巖應力與構造應力相互疊加,工作面采動區(qū)域影響范圍內的應力,在不同方向上動態(tài)重構、相互影響、重新分布,從而加大了對煤層上覆巨厚侏羅系砂巖層的應力破壞,造成釋放能量增大,誘發(fā)多起震級較大的礦震事件。

3 結 論

通過對兗州礦區(qū)東灘煤礦六采區(qū)多層關鍵層斷裂型礦震和原巖應力與構造應力耦合型礦震的機理進行了研究,揭示了原巖應力和構造應力耦合影響作用下的應力場演化規(guī)律及礦震發(fā)生機理。得出以下結論:

1)原巖應力與構造應力耦合型礦震多發(fā)于首采工作面,其主要機理是斷層構造應力平衡被打破,導致原巖應力與構造應力相互疊加影響、動態(tài)重構、重新分布,疊加后的應力波及范圍和波及高度明顯增加,加大了對煤層上覆巨厚砂巖層的破壞,斷層彈性能釋放得到增強,釋放能量增大,進而誘發(fā)多起震級較大的礦震事件。

2)從應力的角度來說,原巖應力與構造應力耦合型礦震是斷層系統應力不斷積累,超過了其活化應力線,誘發(fā)斷層失穩(wěn)的一種現象。

3)從能量的角度來說,原巖應力與構造應力耦合型礦震是一個能量轉移、積累和釋放的過程。