怎可用善良把幸福鎖在門外?

陳雙媚

1

第一次聽說滬劇《挑山女人》是在2017年的一次學習班上,編劇李莉老師談了關于創作這部戲的一些感受,但一直沒有機會看現場。2020年11月,有幸在國家藝術基金開展的“奔小康·云展播”線上演播活動中,看到這部心心念念了幾年的戲。

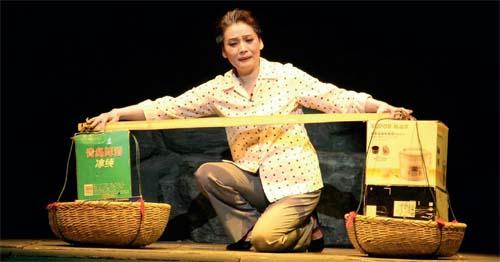

滬劇《挑山女人》根據真實事件創作,主人公王美英原是安徽省齊云山腳下的一名普通婦女,30歲那年丈夫意外身亡,留下年邁的婆婆和三個年幼的孩子,生活的重擔壓在了這個弱小的女人肩上,為了養家,她毅然拿起扁擔走上了挑山的路。高高的齊云山,從山腳到山頂三千多個臺階;長長的日子,從春到冬風雨無阻17個年頭;短短的人生,從俊俏的少婦到白發染鬢的中年婦女。小半輩子,她用一根扁擔挑起了生活的大山。

生命因愛而堅韌,人因善良而至美。

作為妻子,她堅守了對愛情和婚姻的承諾,不離不棄;作為母親,她承擔了撫養和教育孩子的責任,無微不至;作為兒媳,她做到尊重和孝順婆婆,無怨無悔。舞臺上的王美英至善至剛至美,可歌可泣可贊,她平凡而又偉大,她質樸而又感人,她是千千萬萬普通勞動者的優秀代表,她是中華民族傳統美德的典范。這樣的王美英怎能不讓人感動,這樣的戲怎么不讓人煽情流淚?

2

《挑山女人》講述的故事雖然動人,主人公王美英的命運卻是不幸的。拋開現實,如果一個故事,需要靠不幸來成就它的美,那是非常可悲的。王美英的不幸是誰造成的?是丈夫的離世?是巨額的債務?是婆婆的刁難?是母親的責任?是妻子的承諾?乍一看,確實如此。

丈夫不幸意外身亡,留下失明的長子、嗷嗷待哺的雙胞胎和一大筆債務,熱心的村主任替這個家考慮了,給王美英爭取了到鎮上賓館做財務的工作。可是婆婆怕賓館的工作不正經,怕年輕漂亮的兒媳守不住寂寞,怕年幼的孫子孫女沒了爸爸再丟了媽媽,怕村主任給介紹這樣的工作是別有用心,不惜以死相逼堅決反對,撇下孩子搬進了老屋,以此拴住王美英的腿腳,讓她不得不選擇挑山這一既能賺錢養家,又能照顧孩子的工作。

一個女人撫養三個幼子,償還巨額債務,何其艱難。挑山的工作,重擔壓肩,爬山越溝,何其艱辛。難道就不能再找個男人成個家, 累了有個依靠,難了有人搭把手?同為挑夫的成子強同情這個命途多舛的弱女子,佩服她的勇敢和擔當,憐惜她的苦和難,為她和嘲戲的挑夫們吵架,為她買下打碎的雞蛋,為她除夕夜送上一碗紅燒肉。可是成子強自身有一個癱瘓在床的母親,他之所以選擇挑山就是為了方便照顧母親。兩個不幸的人,兩個不幸的家庭,一加一并不能大于二,不論是成子強還是王美英都不敢輕易踏出那一步。

10年后,成子強癱瘓的老母親過世,終于可以身無牽掛和她一起扛起生活的重擔。聽著成子強的表白,十年默默守望的情意在王美英心頭涌動;聽著成子強對兩人未來的描述,孤苦無依的她重新燃起了對生活的期盼。可是婆婆慫恿孫女阻止母親,恐嚇她母親若再嫁他們兄妹就沒有了家。孩子聽信了奶奶的話,以棄學要挾母親不得再嫁。年幼的孩子哪知道這個男人對于母親未來人生的重要性,還以為自己機智地留住了媽媽,勇敢地守住了家。

一根扁擔,三個孩子,糊口尚艱辛,何況讀書,考大學。可是王美英放不下和丈夫共同的夢想——大學夢。當初兩人雙雙未能實現大學夢,約定兩人的遺憾在孩子身上彌補,雖然丈夫過世了,但是她把兩人的夢想背在自己一個人的肩上,靠一根扁擔挑也要把孩子挑進大學的校門。所以面對孩子棄學的要挾,她繳械投降了。

3

婆婆的顧慮,拴住了王美英尋找幸福的腳步;生活的壓力,抑制了她尋找幸福的沖動;孩子的憂慮,掐斷了她重新煥發的激情;夫妻共同的夢想,加重了她肩上的擔子。這是王美英人生的動情之處,也是不幸之處。難道王美英的人生沒有更好的選擇嗎?這道題有且唯有一個解嗎?

王美英非常清楚,三個孩子是丈夫張華留下的血脈,是張家的香火,婆婆斷不會不顧舐犢之情,一走了之。她知道是婆婆偷偷在雨天給孩子送傘,是婆婆悄悄給生病的大郎煮雞蛋,是婆婆默默地給晾曬在竹竿上的破衣裳縫添了新針腳。她更知道,若真去賓館工作了,婆婆不會不管不顧真的帶著孩子共赴黃泉,不過是賭一把,賭她王美英的善良。王美英輸了,善良是她遞給婆婆的一把枷鎖,鎖住了自己瘦弱的身板。

“十年來風風雨雨暗相幫,十年來山路相逢一笑過。”王美英懂成子強的心思,但一張紙難捅破,一句話難開口。她知道一副擔子兩個人抬要比一個人挑輕松容易,但不忍把自己的責任和重擔加附在別人身上,不忍他娶了寡婦還要附帶三個娃。王美英拒絕了,善良是她遞給成子強的一把枷鎖,鎖住了自己那顆萌動的心。

幺妹曠課、棄學,看似是壓垮王美英的最后一根稻草,讓她斷然和成子強劃清界限,讓挑起生活和幸福的扁擔徒留七個“等”字,最終有情人陰陽相隔各自遺憾。其實她何嘗不知孩子的困惑和恐懼自己可以教育引導,婆婆的危言聳聽自己可以據理力爭,未來的不實猜測自己可以以事實證明。但是她沒有,她揚起的巴掌舍不得打在孩子身上,最后只能狠狠地落在自己臉上。王美英讓步了,善良是她遞給孩子的一把枷鎖,鎖住了自己追求幸福的腳步。

4

善良, 于人常常是一瓢甘泉雨露,于自己往往是一把厚重的枷鎖,把幸福鎖在了門外。

戲中的王美英讓我想起另一認識的女孩。她家里條件不好,孩子多,為了減輕家里的負擔,為了其他弟弟妹妹有讀書的機會,成績不錯的她初中沒畢業就輟學,挑起了養家供弟弟妹妹讀書的重擔。眼看日子慢慢好起來,可災難再次降臨,父親意外摔傷,急需一大筆手術費,無奈的她為了10 萬元彩禮答應嫁給鄰村的一個傻子,以自己終生的幸福換取父親的康復。可是,嫁過去才知道,男人不僅是傻子,還是瘋子,抽起風來輕則摔砸東西,重則對她拳腳相加,多少個夜晚她睜開眼, 一把菜刀架在她脖子上。

在幾次報警,加上婦聯介入,她終于換取了自由。可是回到娘家后,她發現自己懷孕了,公公婆婆知道后,趕赴她娘家, 跪求她給他們家留個后,并且保證孩子生出來不需要她撫養照顧。面對聲淚俱下的白發老人,善良的她不忍拒絕。十月懷胎,她生下一個男孩,推出產房,年邁的公公婆婆抱著剛出生的孩子等著她,公公說,好歹是你十月懷胎生下來的,看一眼吧。這一看,她就舍不得撇開眼睛了。婆婆見狀又說,喂一口奶吧,好歹將來能對孩子說,他也是喝過媽媽奶的人。 善良的她撩起衣服邊奶孩子邊哭,父母有錯,可孩子無辜啊!從此她留在了婆家。 現在她的孩子上幼兒園了,男人依然不時地抽風,只是她再也不報警,也拒絕了婦聯的關懷,像他父母一樣把他關在屋子里養著,也把自己的幸福鎖在了門外。

有人說她虧在傻,有人說她虧在貪財,我覺得她虧在善良。如果她不把讀書的機會讓出去,也許前途一片光明;如果她不拿自己的人生換父親的健康,也就沒有后來的悲劇;如果她堅決打掉孩子,就沒有機會讓自己再次陷入困境;如果她只是把生下孩子當作承諾,她就能逃出牢籠。可是,沒有如果,于善良的人而言,善良是唯一能困住自己的枷鎖。

5

曾聽過被屢屢家暴,因為孩子依然舍不得離開的女人;也曾聽過為了逼妻子回家,網絡直播虐待親兒的男人;聽過把孩子虐待至死的親爸親媽,也聽過視孩子如己出的養父養母;聽說過生死相依不離不棄的情侶,也聽說過大難臨頭各自飛的露水鴛鴦;聽說過無情無義的親朋,也聽說過熱心熱情的義工。一樣米養百樣人,比的從來不是誰比誰更狠,而是誰比誰更善,舍不得為難別人的人,只好為難自己。

善良是一把枷鎖,把自己鎖在了門里,把幸福鎖在了門外。我敬佩王美英,更心疼王美英,多想這只是一出戲,演給觀眾看,留給觀眾品味,而不需要以真實的人生去演繹。