借勢RCEP 攜手打造中國—東盟創新共同體

李好

2020年11月15日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)在東盟10國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15國領導人共同見證下順利簽署。RCEP的簽署不但將有力提振區域貿易投資信心,促進區域產業鏈與供應鏈融合,而且對深化國際科技合作、營造富有活力的區域創新生態、持續提升區域成員國在全球科技版圖中的位勢能級有著重大意義。

全球科技創新的新態勢、新特征

一是全球科技創新格局加速東移。全球科技創新中心由歐美向亞太擴散的趨勢持續增強,北美、歐盟、東亞三大世界科技中心三足鼎立的格局日益明顯。尤其是RCEP成員國中,以北京、東京、上海、首爾、新加坡、香港、悉尼、深圳為代表的科技創新城市,已經進入全球創新策源引領前列,在全球高水平科技創新中直接提供的貢獻率占全球比例10.2%,成都、武漢、曼谷、吉隆坡等城市在全球創新網絡中的影響輻射力也在迅速提升。

二是全球創新演進為生態系統范式。當前全球創新已從線性范式、體系范式轉向生態系統范式,呈現出多樣性共生、開放式協同的突出特征。因為一個國家或地區的開放程度越高,其能量、信息流動就越通暢,創新主體之間實現資源互補、知識共享和創新合作的便利度就越高。在比較優勢下,企業更傾向于通過互補性的協作來獲取持續創新的能力,而共生競合、動態演化的開放式創新生態系統便由此形成。

三是顛覆性技術成為核心競爭力。信息網絡、生物科技、清潔能源、新材料與先進制造等產業孕育出一批具有重大產業變革前景的顛覆性技術,成為世界各國競爭的關鍵所在。人工智能、精準醫療和無人駕駛汽車等技術的快速發展正改變著經濟、企業和社會,東盟也因此面臨著來自第四次工業革命的艱巨挑戰。

正如世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德所言:“東盟每天增加1.1萬適齡勞動人口,而且未來15年會一直以這種速度增加。但在勞動人口擴張的同時,許多現有工作崗位將被智能自動化及人工智能取代,依賴勞動收入的稅收體系將面臨壓力。”

四是數字經濟資源流動浪潮奔涌。當前新一輪全球化的主要特征在于各國經濟發展驅動要素正從土地、勞動力、自然資源等傳統要素逐漸轉向人才、技術、數據等創新要素。壯大數字經濟已成為世界各國推動實體經濟提質增效、重塑核心競爭力的重要舉措。東盟各國正通過加強戰略謀劃、突破核心關鍵技術、升級信息基礎設施、加強數字化治理等方式,來積極推動數字化轉型,技術轉移和產業重組不斷加快。

五是新型研發組織改變創新生態。創新生活實驗室、制造實驗室、眾籌、眾包、眾智等多樣化新型科研機構不斷涌現,也將帶來科研組織方式和創新生態的深刻變革。當前,中國與東盟正在積極推動共建新型研發機構,如中泰高鐵聯合研究中心、中老可再生能源聯合實驗室、中印尼生物技術聯合實驗室等等,為聯合培養創新人才、提升原始創新能力、助力產業創新發展提供了平臺支撐。

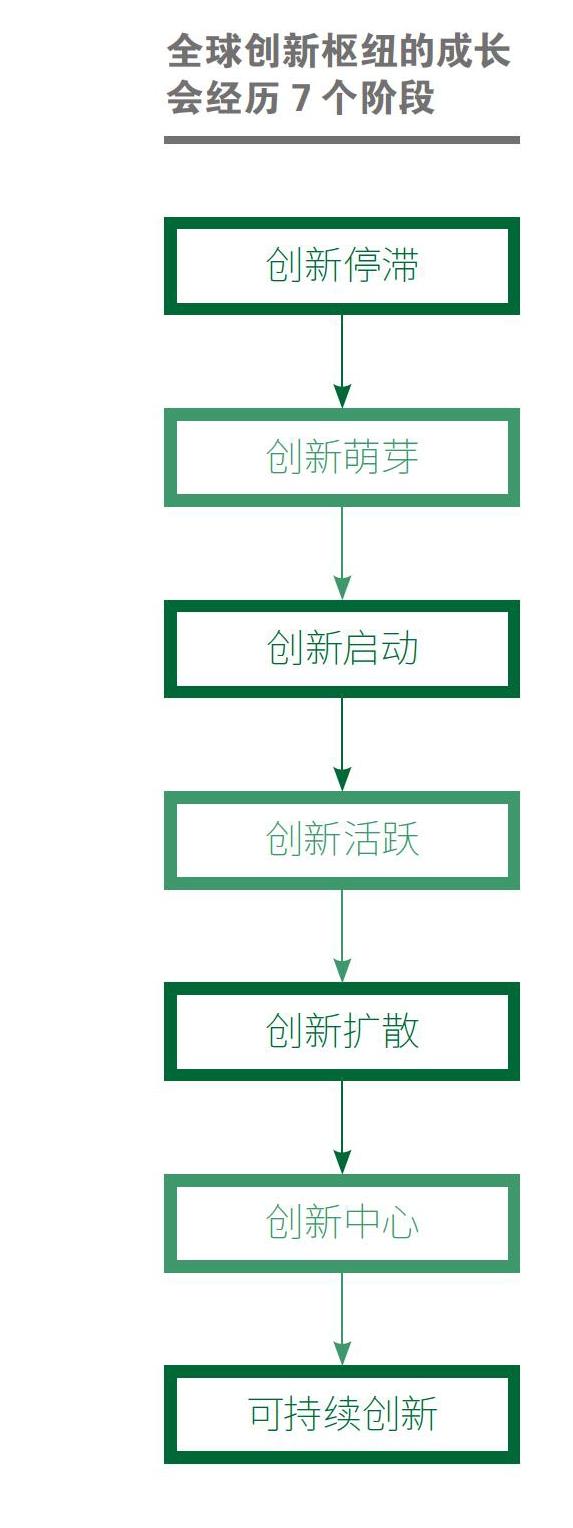

全球創新樞紐的成長“進階”

在新一輪科技和產業變革等諸多因素的綜合影響下,全球高端創新資源的空間配置格局已經發生深刻變化,全球網絡節點上的部分城市正逐漸成長為創新等級高、對外輻射功能強的創新樞紐。

研究發現,全球創新樞紐的成長往往會經歷“創新停滯→創新萌芽→創新啟動→創新活躍→創新擴散→創新中心→可持續創新”7個階段。當前RCEP成員國主要城市正分處不同的階段。

第一梯隊處于后“創新中心”階段,RCEP區域內僅有東京和新加坡兩大國際大都市在列,共同特征在于完成了“基礎設施—基礎研究—應用研究—商業研究—轉移轉化—產業化”的正向鏈式創新,實現了資本與創新的良性互動,具備了可持續創新的能力。

第二梯隊處于“創新中心”階段,包括大多數歐美城市以及北京、上海、香港、首爾、悉尼、深圳等RCEP成員國先發城市,共同特征表現為遵循以高端產業帶動高端研發、以市場需求配置創新資源的逆向創新邏輯,實現了從資本驅動到創新驅動的城市增長轉型,在全球創新網絡中的輻射力和匯集力持續增強。

第三梯隊處于“創新擴散”向“創新中心”跨越的階段,包括成都、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、雅加達等中國和東盟的重要樞紐城市,近年來因其政治、經濟、社會、文化、科技和全球化方面的卓著成績,在世界城市體系中的位勢持續提升。但是對標處于第一、二梯隊的創新樞紐城市,他們普遍存在資本控制和創新能力發展不均衡的問題,創新還未能替代資本成為城市發展的第一驅動力。

第四梯隊處于“創新活躍”階段,涵蓋了RCEP成員國內大多數的新興城市,包括南寧、胡志明市、金邊、仰光等等。例如,胡志明市現有345所高等院校、科研院所以及125個實驗室,正在運營的科技企業約占全國科技型企業總數的15%,正在運營的創業型企業占全國創業型企業總數的42%以上,為越南發展南部重點經濟區提供了強勁的創新創業生態資源。

RCEP為中國—東盟科技創新合作注入新動能

一是促進科技產業鏈、價值鏈融合。相較于中國與東盟、韓國等其他經濟體之間雙邊自貿協定的規則,RCEP中創新設置的“區域成分累積”的原產地規則將進一步增加產業價值鏈布局的靈活性和多樣性。以半導體產業為例,將有望構建以中國大市場為中心,日本、韓國、東盟在產業鏈上中下游緊密協作,輻射帶動其他成員國的分工體系。

二是為自然人移動提供更多便利。當前東盟已經成為中國第一大貿易伙伴,隨著經貿合作規模的快速擴大,科技合作將會成為雙邊合作提質增效的新動力。與以往協定相比,RCEP將承諾適用范圍擴展至服務提供者以外的投資者、隨行配偶及家屬等,協定下所有可能跨境流動的自然人類別,簽證發放將會更加便利,這將顯著改善域內企業、人才的自由流動,為深化區域創新合作提供要素保障。

三是為科技企業“走出去”保駕護航。憑借龐大的人口紅利以及新興市場的先天優勢,近年來東盟已經成為全球最大的科技增量市場之一。RCEP對投資自由化、投資保護、投資促進和投資便利化都進行了詳細規定,尤其是要建立起一個跟WTO類似的爭端解決機制,為中國企業出海創造了一個更加穩定、開放、透明和便利的投資環境。

四是優化創新生態系統要素配置。歷史和實踐證明,圍繞創新鏈、價值鏈強化人才、金融、平臺、知識產權等要素保障,培育營造良好的創新生態,是全球先發創新國家和城市成長的重要舉措。同時,一個富有活力的創新生態系統離不開市場中介組織、專業服務機構等主體的參與和作用。RCEP服務貿易開放水平超前,尤其中國新增承諾開放研發、管理咨詢、制造業相關服務、空運等22個部門,并提高了金融、法律、建筑、海運等37個部門的承諾水平,這都是東盟國家極為關注的行業和領域,將為新加坡、馬來西亞等具有服務貿易競爭優勢的國家進一步降低市場準入門檻,也為中國進一步優化創新生態環境提供了條件。

RCEP框架下如何打造中國—東盟創新共同體?

從經濟全球化和區域經濟一體化的發展進程來看,科技創新已經成為中國—東盟合作邁向更高水平的新內容和新引擎。構建中國—東盟創新共同體,也是推進RCEP區域合作的重要組成部分,有利于發揮各自比較優勢、優化創新資源配置、提升區域科技創新能力和產業競爭力。

當前中國與東盟構建創新共同體仍面臨著創新要素流動受阻、創新主體活力不足、區域協調機制不暢等挑戰。中國與東盟應借勢RCEP,用足用活RCEP規則,以營造互生共利、高效協同、開放包容、宜業宜居的創新生態系統為切入口,攜手打造創新共同體,進一步融入全球創新體系。

一是強化規劃對接。充分對接東盟及各國的科技發展戰略、數字經濟發展戰略,做好詳細的分類規劃,科學選擇合作領域方向、合作國家及對象、合作項目等,實施過程中進行科學評估、動態調整。加強雙方科技產業規劃和政策溝通,將區域內科技合作與產業科技資源融合,共同打造科技產業園區建設、生態型產業鏈,帶動區域科技產業轉型升級。

二是構建創新平臺。充分利用中國—東盟技術轉移中心的平臺和橋梁作用,推動國內先進適用技術向東盟輻射。與東盟知名的新型研發機構共建及運營工程技術研究中心、產業技術聯盟、離岸技術轉移中心等新型研發機構,共同培養懂技術、懂運營、懂政府關系的復合型國際技術轉移人才,打通產學研協同創新關鍵環節。

三是優化創新生態。面向東盟科學家和科研機構開放國家及省市科技項目申報,分類制定外籍專家和外資機構參與科技計劃的資質條件,探索對東盟領先的特定專業領域試行執業資格便捷認證機制,加快形成中國—東盟雙邊高端科技人才自由流動生態。在南寧、成都、重慶等城市試點打造風投創投先行示范區,圍繞中國—東盟高新技術產業合作,構建“科學發現—技術發明—成果轉化—產業創新—風投城市”一體貫通的全周期創新體系,實現“創投風投+創新創業”協同互動,加快營造與科創企業全生命周期相適應的投融資生態。

·作者系中共成都市委黨校公共管理教研部主任、四川省泰國研究中心研究員

·責任編輯:黎敏