《沁園春·雪》創(chuàng)作的地理環(huán)境與歷史背景探析

陶明信

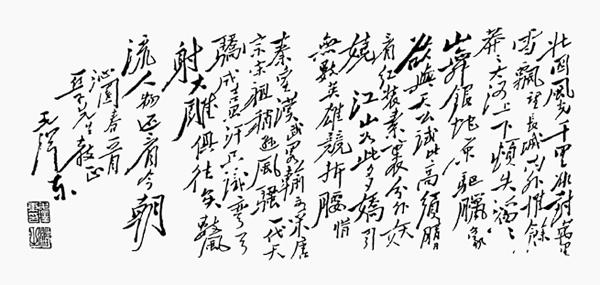

毛澤東手書《沁園春·雪》

1945年10月7日,毛澤東在重慶談判期間,將所作《沁園春·雪》(以下簡稱《雪》)書贈柳亞子先生,其后,柳亞子將《雪》在“柳詩尹畫聯(lián)展”中展出,并為聯(lián)展作跋評論:“毛潤之沁園春一闋,余推為千古絕唱,雖東坡、幼安,猶瞠乎其后,更無論南唐小令,南宋慢詞矣。”據(jù)吳祖光回憶,他得到《雪》詞后,認(rèn)為《雪》“真可謂睥睨六合,氣雄萬古,一空依傍,自鑄偉詞”,遂于1945年11月14日在其擔(dān)任編輯的《新民報》晚刊第二版副刊“西方夜譚”上率先刊出了《雪》的傳抄稿。

《雪》一經(jīng)發(fā)表,即震動山城乃至整個詩壇。在此后數(shù)十年間,傳誦不已,充分展現(xiàn)出人們對《雪》的喜愛與推崇,由此也體現(xiàn)出《雪》強烈的藝術(shù)魅力。

本文試從地理環(huán)境與歷史背景方面來探討《雪》的自然景觀描寫、歷史人物選取及其創(chuàng)作時間與地點等相關(guān)問題,以期為讀者提供一個不同的閱讀視角。

關(guān)于《雪》誕生的地理環(huán)境

《雪》描寫的是“北國風(fēng)光”,長城與大河是其視野中最顯著的景物。陜北是《雪》的孕育或誕生地。黃河在陜北的東、西及其以北的地區(qū)呈“幾”字形分布。“幾”字所環(huán)抱的這一大片地區(qū)屬于廣義的鄂爾多斯地區(qū)(地質(zhì)學(xué)上稱為“鄂爾多斯盆地”),其主體為西北部的毛烏素沙漠。陜北的長城大體沿毛烏素沙漠的南東邊緣分布,從其西南部的吳起、志丹經(jīng)靖邊到東北部的榆林、府谷一線。此線東南側(cè)屬于黃土高原。毛澤東率中央紅軍長征于1935年10月19日到達(dá)陜北吳起鎮(zhèn),12月13日到達(dá)瓦窯堡,1936年2月離開瓦窯堡到清澗縣渡河?xùn)|征,穿行于長城沿線南側(cè)地區(qū)。

《雪》中對“原馳蠟象”的注釋為:“原指高原,即秦晉高原”。構(gòu)成黃河“幾”字形右(東)“筆畫”的則是沿晉陜大峽谷自北向南奔流的黃河。秦晉高原應(yīng)該是指晉陜大峽谷兩側(cè)的地區(qū),主要包括陜北(鄂爾多斯地區(qū))與山西地區(qū),是一個以地形高度劃分和以分布區(qū)域命名的地理單元。在地域范圍上,秦晉高原又是黃土高原的一部分。黃土高原是以黃土分布區(qū)劃分并命名的地理單元,范圍遠(yuǎn)大于秦晉高原。其中陜北一帶黃土連續(xù)分布,屬典型的黃土高原區(qū);河?xùn)|山西多山脈而黃土斷續(xù)分布,為非典型黃土高原區(qū)。陜北地區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定,地層近乎水平,頂部多為黃土覆蓋。在長期的地質(zhì)過程中,流水在地表黃土中侵蝕出縱橫交錯的溝壑,其間形成渾圓狀穹起的黃土峁和長鼻狀的黃土梁,成為黃土高原的特殊地貌,陜北是其典型地區(qū)。由此可知,《雪》正是將“莽莽”之中大雪覆蓋的黃土峁和黃土梁的組合形象比喻為在高原上奔馳的“蠟象”。

晉陜大峽谷東側(cè)為呂梁山脈,屬“河?xùn)|地區(qū)”,其許多山峰在海拔2000米以上(主峰孝文峰高達(dá)約2831米)。紅軍渡河?xùn)|征途中,自西往東眺望,即為南北向延伸起伏的呂梁山脈,正所謂“橫看成嶺側(cè)成峰,遠(yuǎn)近高低各不同”,連綿起伏的雪嶺猶如空中飛舞的銀蛇。“山舞銀蛇,原馳蠟象”正是運用比喻的手法對雪后的呂梁山和黃土高原特有地貌與景觀的生動描寫。

簡而言之,陜北乃至鄂爾多斯地區(qū)“原”的地形地貌特征很明顯而“山”的特征并不明顯,而河?xùn)|呂梁山地區(qū)恰恰相反,“山”的地形地貌特征明顯。因此,“銀蛇”的具體圖像應(yīng)源于河?xùn)|的呂梁山,而“蠟象”的“原型”則為陜北的黃土峁和梁的組合形象。由此也可知,《雪》誕生的地理環(huán)境主要是由黃河所環(huán)繞的毛烏素東南側(cè)的黃土分布區(qū)與河?xùn)|側(cè)的呂梁山一帶。

關(guān)于《雪》中歷史人物的背景與選取

較普遍的說法是,《雪》選擇中國歷代皇帝中幾位“重量級人物”進行評述。據(jù)《中國歷代帝王志》等有關(guān)史料記載,《雪》所評述的幾位人物的歷史活動都與鄂爾多斯或河?xùn)|地區(qū)有密切關(guān)系。

秦皇漢武:秦統(tǒng)一六國后,秦始皇派蒙恬率30萬大軍北擊匈奴,收復(fù)河套以南地區(qū)(鄂爾多斯),屯田戍邊,修建長城和縱貫咸陽—陜北—九原(包頭)的秦直(馳)道。蒙恬與扶蘇的駐地上郡就是瓦窯堡北側(cè)的綏德。北征匈奴則是漢武帝一生的大規(guī)模軍事活動,位于西漢國都長安正北的鄂爾多斯地區(qū)則是其最主要的軍事活動區(qū)域。當(dāng)時在該區(qū)黃河南側(cè)還修筑了朔方城,從內(nèi)地遷10萬人定居。

唐宗宋祖:公元619年,唐太宗(時為秦王)李世民乘黃河冬天冰封,率軍由陜西從晉陜大峽谷南端的龍門東渡黃河進入河?xùn)|,次年通過柏壁(山西新絳一帶)之戰(zhàn)等戰(zhàn)役,平定了山西割據(jù)勢力劉武周。宋太祖趙匡胤黃袍加身后多次發(fā)動對河?xùn)|地區(qū)北漢政權(quán)的征戰(zhàn),并曾于公元969年率軍親征,圍攻北漢都城太原。描寫趙匡胤這一歷史故事的《下河?xùn)|》也是非常流行的秦腔與晉劇劇目。

成吉思汗:約在1205—1227年期間,成吉思汗曾先后六次親率大軍征伐位于河套及河西一帶的西夏。1227年,成吉思汗在征西夏途中病逝于鄂爾多斯西緣六盤山下的清水,其陵寢就在鄂爾多斯伊金霍洛旗。據(jù)說“鄂爾多斯”地名就源于成吉思汗宮帳“鄂爾多”一詞。1939年,為防止成陵落入侵華日軍手中,成陵西遷甘肅興隆山,6月21日途經(jīng)延安時舉行了公祭,毛澤東等中共領(lǐng)導(dǎo)人敬獻了花圈。

從以上史料分析,《雪》所評述的“人物”都是在詞作誕生地有過重大歷史活動與建樹的著名歷史人物。反之,從另一個角度看,比如《浪淘沙·北戴河》中所述及的魏武帝曹操是作者評價較高的歷史人物,但《雪》中并沒有出現(xiàn)類似“秦皇魏武”抑或“周文漢武”的其他歷史人物。可見,《雪》中出現(xiàn)的人物并非只是為了滿足“填詞”之需要而在歷史長河中任意選取的。毛澤東熟知歷史,并極為關(guān)注地方史志。結(jié)合前述地理環(huán)境方面的分析,《雪》所描寫的具體景觀與人物都是建立在其誕生地的自然環(huán)境與歷史事實基礎(chǔ)上的。

關(guān)于《雪》誕生的具體時間與地點

長期以來,關(guān)于《雪》的具體寫作時間、地點及創(chuàng)作背景,存在不同的記述或說法。其中援引較多的說法是在1936年2月東征渡河前夕,作于陜北清澗縣袁家溝。曾長期在毛澤東身邊工作的葉子龍在其回憶錄中對此有具體記述:“1936年1月26日,毛澤東離開瓦窯堡,28日到達(dá)延長城內(nèi);2月初,在清澗縣袁家溝,親自來到河邊偵查渡口情況。也就在這時,在黃河邊,作為詩人的毛澤東吟詠了那首膾炙人口的名篇《沁園春·雪》;20日毛澤東帶領(lǐng)部隊過河。雖已是初春季節(jié),山峁上還有殘雪,兩岸結(jié)著厚厚的冰,中間約100米河段終年不封凍,水流湍急。我與毛澤東一起涉冰過河,先要走過很寬的一段冰面才能上渡船。冰面上有許多巨大的裂縫,需要跳過去。”據(jù)袁家溝紅軍總部舊址資料介紹,毛澤東1936年2月5日到袁家溝,翌日天降瑞雪,7日(《毛澤東年譜》中為8日)踏雪到黃河邊察看渡口情況,當(dāng)天晚上回到袁家溝寫出了《沁園春·雪》。

另一種說法是,1936年2月22日這天下著小雪,毛澤東東征渡河后途經(jīng)山西石樓縣玉牒鎮(zhèn),夜宿留村貿(mào)易客棧時創(chuàng)作了《沁園春·雪》,該客棧也已設(shè)紀(jì)念館。近年來,網(wǎng)上介紹這方面的文章很多。還有個別文獻認(rèn)為《雪》寫于延安,甚至還有人認(rèn)為,作者是在飛赴重慶的飛機上才看到“長城內(nèi)外”和“大河上下”的。

毛澤東1945年10月7日在重慶書贈柳亞子《雪》的附信中寫道:“初到陜北看見大雪時,填過一首詞,似與先生詩格略近,錄呈審正。”在正式出版的毛澤東詩詞中,《雪》的寫作時間標(biāo)注為1936年2月。毛澤東從1935年10月19日到達(dá)陜北吳起鎮(zhèn),到次年2月初東征時,只有3個月多一點的時間。因此,在10年后的1945年10月將這一時期說成“初到陜北看見大雪時”填過一首詞是很自然的。根據(jù)《雪》標(biāo)注的寫作時間,可確信《雪》作于東征初期的渡河前后。創(chuàng)作《沁園春》這樣格律復(fù)雜的長調(diào)詞,尤其是《雪》這樣的千古絕唱,應(yīng)有一個過程,何況東征過河前后軍務(wù)非常繁忙。因此,很有可能《雪》在袁家溝之前已經(jīng)開始醞釀,到袁家溝時產(chǎn)生了較完整的初稿。此后,在經(jīng)歷了渡河和呂梁山區(qū)的行軍,到留村客棧后又產(chǎn)生了新的想法并進行推敲,寫出了新的修改稿。這是自然而然的事情。其實,1945年書送柳亞子先生的詞稿在以后也還多次進行過修改。其中的“原馳蠟象”句在當(dāng)年贈柳時書寫為“原驅(qū)臘象”,在1957年《詩刊》創(chuàng)刊號正式發(fā)表《雪》時改為“原馳臘象”,在1958年出版的《毛主席詩詞十九首》中改為“原馳蠟象”。而且還有一種解釋,臘象即真臘象,真臘為柬埔寨之古國名。而“蠟象”為白色,與雪原相一致且與“銀蛇”對仗更工,故改之。所以,《雪》不是一時一地完成的,故將東征初期視為《雪》的主創(chuàng)時期可能較為客觀。

毛澤東曾在1958年有針對性地對《雪》作了批注:“雪:反封建主義,批判二千年封建主義的一個反動側(cè)面。文采、風(fēng)騷、大雕,只能如是,須知這是寫詩啊!難道可以謾罵這一些人們嗎?別的解釋是錯的。末三句,是指無產(chǎn)階級。”盡管如此,但毛澤東本人并不贊成對詩詞作統(tǒng)一的注解,認(rèn)為“詩不宜注”,“我的詩詞也讓別人去理解吧”;1964年1月31日在回復(fù)周世釗有關(guān)如何理解其一些詩詞(句子)的信中又說,“拙作解釋,不盡相同,兄可以意為之。”這是很有道理的。因為對于一首作品,不同的讀者有不同的理解與感受,這除了作品本身之外,還與讀者的視角、閱歷、愛好或情感等因素相關(guān)。(責(zé)任編輯 黃艷)