腸道炎性肌成纖維細胞瘤CT表現與病理學特征分析

孫 駿,沈 力,蔣記心,葉 靖,施斌斌

1.江蘇省蘇北人民醫院醫學影像科,江蘇 揚州225001;

2.江蘇省蘇北人民醫院病理科,江蘇 揚州225001

炎性肌成纖維細胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)是一種罕見的間葉性腫瘤,由肌成纖維細胞性梭形細胞組成的低度惡性腫瘤,細胞間質伴淋巴細胞、漿細胞等炎性細胞浸潤,復發、轉移少見[1-2]。IMT多好發于肺、軟組織,腸道相關IMT影像學報道少見。本研究收集原發于腸道的IMT患者,分析其臨床、CT影像學及病理學資料,并復習相關文獻,旨在提高對IMT的認識及影像學診斷水平。

1 資料和方法

1.1 研究對象

收集2010年10月—2020年5月于江蘇省蘇北人民醫院經手術后病理學檢查證實的5例腸道IMT患者臨床、影像學及病理學資料。5例IMT均原發于腸道,其中男性1例,女性4例,年齡43~67歲,平均年齡56歲。腸道IMT的臨床癥狀主要以腸道壓迫、梗阻為主,本研究5例患者中1例表現為排便困難,1例出現嘔吐,3例表現為腹痛腹脹。

1.2 掃描方法

5例患者均進行CT檢查,其中2例行腹部平掃、增強掃描,3例僅行腹部增強掃描。采用美國GE公司的LightSpeed VCT 64排螺旋CT機,對患者進行平掃、增強掃描檢查。掃描前患者常規禁食8 h,掃描前1.5 h分3次飲2.0%泛影葡胺溶液1 500 mL以充盈腸道。增強掃描時,經肘靜脈注射對比劑碘海醇(300 mgI/mL),劑量為80~100 mL,速率為2.5~3.0 mL/s,動脈期于注射對比劑后25~30 s掃描,靜脈期60~70 s掃描,掃描層厚為5 mm,層間距為5 mm。

1.3 圖像分析

由2名具有5年以上影像學診斷經驗的醫師對CT影像學資料進行分析,意見不同時進行協商、討論達成一致。病灶評價主要包括病灶位置、大小、形狀、邊界、密度、強化特點,以及病灶有無鄰近組織侵犯及遠處轉移等。大小測量在病灶最大層面采用橫徑×前后徑。病灶增強掃描后CT值增加<20 Hu定為輕度強化;20~40 Hu為中度強化;>40 Hu為明顯強化。對于僅行增強掃描的病灶,強化程度以同層肌肉為準,高于肌肉CT值為明顯強化,低于則為輕度強化。

2 結 果

2.1 一般資料

5例患者中,1例病灶位于直腸,2例位于小腸,2例位于盲腸。病灶直徑33~78 mm,平均直徑為63 mm。

2.2 CT表現

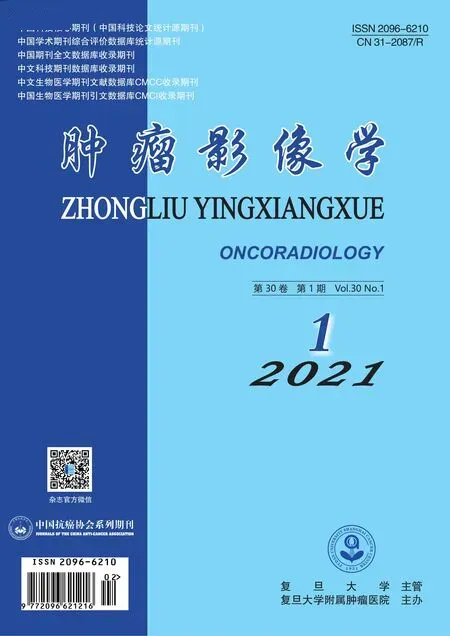

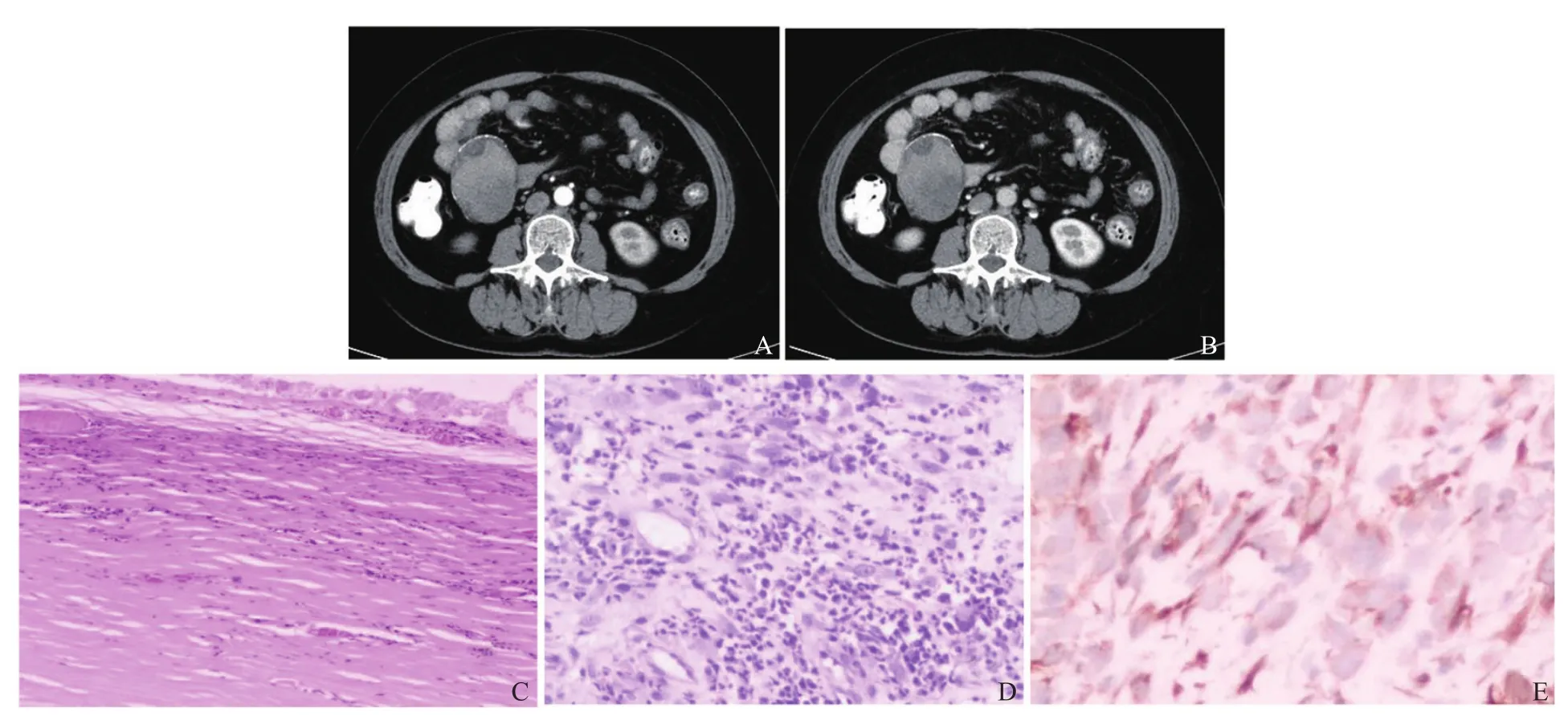

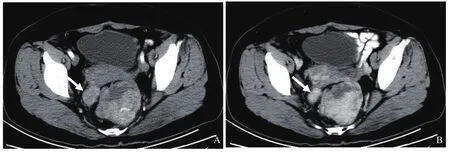

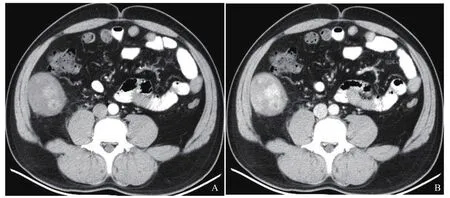

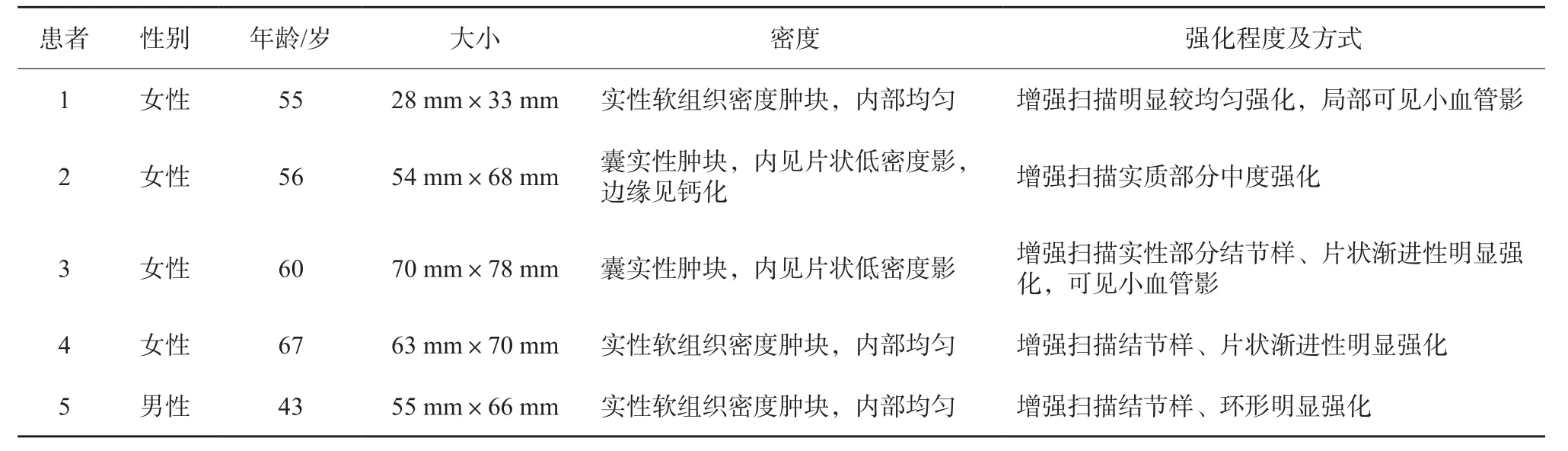

5例腸道病變中3例表現為腸道軟組織腫塊向腔外生長;2例表現為腸道管腔內腫塊影伴腸壁增厚。5例病灶中3例呈等密度影,2例表現為等、低密度混雜影,伴有囊變、壞死;1例病灶邊緣可見線樣鈣化影。增強掃描5例病灶均表現為持續性強化,其中1例患者病灶表現為中度強化,其余4例表現為明顯強化,強化欠均勻,病灶內部呈現結節樣、環形強化;2例可見片狀低密度囊變、壞死影(表1,圖1~3)。

圖1 典型病例1(患者,女性,56歲,IMT)CT影像學和病理學表現

圖2 典型病例2(患者,女性,60歲,IMT)的CT影像學表現

圖3 典型病例3(患者,男性,43歲,IMT)的CT影像學表現

表1 5例腸道炎性肌成纖維細胞瘤患者臨床資料和CT表現

5例腸道IMT病灶中,1例鄰近腰大肌、輸尿管受壓,腎盂擴張、積水,且此病灶伴肉瘤樣變;1例位于小腸腔內,患者出現腸套疊;1例位于直腸,患者出現排便困難,并發生肝臟、腹、盆腔轉移;1例位于盲腸發生肉瘤樣變。

2.3 病理學表現

5例IMT術后均行常規H-E及免疫組織化學檢查。鏡下腫瘤由增生的梭形肌成纖維細胞和成纖維細胞構成,伴間質炎性細胞浸潤,其中2例出現細胞異型、核分裂象,1例伴間質血管增生、擴張。免疫組織化學法顯示4例病灶SMA呈陽性,3例波形蛋白(vimentin)呈強陽性,3例Ki-67增殖指數升高,其中僅1例達60%陽性,其余均小于10%,2例鈣調理蛋白(calponin)陽性,2例CD68陽性,1例CD34陽性,其他標志物均呈陰性。

3 討 論

IMT是一種罕見的間葉性腫瘤,主要由肌成纖維細胞性梭形細胞以及炎性細胞組成,最初是由Philips在肺上發現[3],以往IMT曾被稱為炎性假瘤、肌纖維細胞瘤、漿細胞肉芽腫等,2002年世界衛生組織(World Health Organization,WHO),將其正式歸入成纖維細胞/肌成纖維細胞腫瘤(中間性、少數可轉移類)[2]。IMT確切的發病原因尚不清楚,有研究[4-5]表明,50%~70%的患者存在ALK基因異常,導致ALK蛋白過度表達,此外IMT可能與感染、EB病毒或自身免疫性疾病等有關。

IMT可發生于任何年齡,以兒童和青年多見,本組患者平均年齡56歲,其中最小為43歲。IMT常見發病部位為肺[2],而肺外則可見于肝臟、盆腔、膀胱、腸系膜、腹膜后等[6],起源于腸道者較為罕見,本研究主要探討腸道起源的IMT患者。IMT缺乏特異的臨床癥狀,腸道IMT多表現為腹部包塊引起的腹脹腹痛、腸梗阻、腸套疊等。IMT具有良性的生物學行為,但少數患者后期隨訪出現了復發、轉移等惡性腫瘤征象,本研究患者中,2例出現了灶區肉瘤樣變,1例出現遠處轉移灶。

在病理學上,IMT表現為梭形細胞過度增生,周圍伴淋巴細胞、漿細胞等炎性細胞浸潤,內見散在分布的纖維成分及黏液基質。病理組織學上將IMT分為3種亞型[7]:① 黏液/血管密集型,梭形細胞置于大量黏液基質及不成熟的新生血管中,同時伴有大量炎性細胞;② 梭形細胞密集型,鏡下以緊密排列的梭形細胞為主,散在分布少量炎性細胞;③ 纖維型,鏡下瘤細胞較稀疏,瘤細胞間見致密的玻璃樣變的膠原纖維。IMT可以同時存在2種或以上亞型。免疫組織化學法顯示IMT存在肌源性蛋白的表達,以vimentin、SMA陽性表達為主,有相關文獻[8]顯示vimentin常強陽性表達,SMA為灶區陽性表達,也有文獻[9]指出SMA特異度高于vimentin,本研究5例患者中,4例表現出SMA陽性,僅3例vimentin強陽性表達。

起源于腸道的IMT多呈管腔內或向腔外生長的類圓形、不規則腫塊影,部分腔內病灶伴管壁增厚,因腹腔間隙較大、周圍組織易受推壓,故腫塊體積通常較大,且有研究[10]結果表明,發生于胸腹部的IMT病灶大于其他發病部位。本研究中病灶長徑為33~78 mm,與文獻中收集的胸腹部IMT大小相仿。IMT病理組織成分多樣,有多種亞型,使得其在CT上具有不同的影像學表現。本研究中,1例腫塊實性成分呈現中度強化,伴病灶內片狀低密度影及病灶邊緣線樣鈣化影,可能由于該病灶以膠原纖維成分為主,腫瘤細胞較稀疏,造影劑進入受阻[11],且病理學檢查顯示病灶內存在大片玻璃樣變伴壞死囊性變。趙曦曈等[12]的研究同樣表明,纖維型IMT呈輕度強化,與該類型腫瘤細胞稀疏、膠原成分豐富有關。2例腸道管腔內軟組織腫塊呈明顯不均勻強化,其內可見小血管強化影,可能與鏡下所見的肉芽組織、間質血管增生有關,后者引起的腫瘤血管管壁通透性增加所致[13]。2例病灶表現為向腸道管腔外生長的實性腫塊影,增強掃描呈現漸進性、延遲性明顯強化,病灶局部結節樣、環形強化,可能與其鏡下為緊密排列的增生梭形細胞有關,致使造影劑廓清慢,呈現延遲性強化的特點[12]。楊爍慧等[14]報道的小腸IMT病灶呈延遲性、持續性明顯強化方式,病理學檢查證實強化方式與腫瘤內含有較多梭形纖維細胞有關。陳亞男等[15]的研究中也顯示小腸梭形細胞密集型IMT在CT上表現為環狀明顯強化,且呈漸進性強化。可見,IMT的影像學表現雖然缺乏特異性,但在一定程度上可以反映病灶的病理組織特點。

IMT為低度惡性腫瘤,復發、轉移少見,但在本研究的5例患者中,1例出現了肝臟、腹盆腔轉移灶,2例鏡下出現灶區肉瘤樣變。有相關文獻[16]表明,腹腔IMT因其炎性浸潤性的病理學特點使得病灶邊緣毛糙、鄰近腹膜反應性增厚、周圍組織受侵等。也有研究[10]認為,IMT病灶邊界不清可能與病灶易發生侵襲行為有關。本研究的3例病灶邊緣均欠清楚,周邊可見絮狀滲出影,局部與鄰近組織分界欠清,部分患者出現鄰近組織受壓、推擠,與相關文獻[10,16]報道相符。

腸道IMT的影像學報道較少,且影像學表現缺乏特異性,需與小腸間質瘤、小腸腺癌等相鑒別。小腸間質瘤為富血供腫瘤,其內壞死、囊變常見,多表現為腔外生長,增強掃描呈現不均勻明顯強化。小腸腺癌可向腔內生長,病灶較大,邊界不清,囊變、壞死多見,實性部分呈中度強化。

綜上所述,腸道IMT患者多以腹部腫塊所致臨床癥狀就診,CT上表現為腸腔內或腔外生長實性、囊實性腫塊影,有侵襲性的病灶邊緣常欠清,增強掃描表現為均勻中度強化或結節樣、環形明顯強化,且強化方式為漸進性、延遲性強化,其強化特點在一定程度上可以反映其病理學特征。本研究所收集的腸道IMT病例數仍較少,因此其影像學表現仍需大樣本量研究進一步總結。