一次對流云人工消減雨作業云條件預報和作業預案合理性分析*

史月琴 劉衛國 王 飛 高 揚

中國氣象局云霧物理環境重點實驗室,北京 100081

提 要: 為做好固定目標時段和區域的人工消減雨作業,利用云降水顯式預報系統(CPEFS_v1.0)對云系性質和結構、移速移向及演變、降水機制等云條件進行預報。預報結果顯示,2017年8月8日影響呼和浩特的云系性質為分散性對流云,具有冷暖混合云結構,云中上升氣流強,對流單體水平尺度約為幾十千米,生命史約為1.5~3 h,云頂高度約為10 km、云底高度約為3 km,0℃高度約為4.3 km;微觀方面,冰相水凝物雪、霰含量高,暖區云水含量少,云中過冷水含量最大達0.7 g·kg-1,過冷水豐沛區域冰晶數濃度低,以冷云降水為主。初生在呼和浩特特定防護區西北方向的對流云團快速發展東移南壓影響核心保障區,移速約為30~40 km·h-1。衛星、雷達等實況監測顯示,8日的云系為分散性對流云,預報對流云的生成時間比實況偏晚1~2 h,移向與實況一致,移速偏慢10~20 km·h-1。在5 400 m高度處(-8℃),機載云物理探測的液水含量最大為0.6 g·m-3,預報與實況接近。根據預報的云系條件制定作業預案指出,在核心保障區的偏西北方向30~50 km處進行重點布防,適宜在5.1~7.0 km高度處實施AgI過量催化,8日上午飛機在第一道防線的弱回波區開展探測作業,地面作業集中在第三道防線對流云初生階段實施過量播撒,以達到消減雨作業的目標。根據預案,提前24 h在核心保障區偏西北方向的第三道防線增設了5個地面移動作業點,這些作業點8日及時實施了消減雨作業。總體看來,此次云條件預報正確、預案制定合理,及時為外場實施消減雨作業提供了支撐。

引 言

人工消減雨是通過在云中適當時間、適當部位過量播撒催化劑,抑制特定目標區云和降水的發展,從而使目標區降水減少,降低降水對重大社會活動或體育賽事等的影響。1960—1964年美國開展的白頂催化試驗(Lovasich et al,1971)表明人工過量播撒AgI可導致目標區降水減少。張紀淮等(2005)認為在影響保護區的降水云系上風方,對云系進行大規模、連續催化作業可以設法改變降水分布、使保護區內無雨或出現小雨空隙。葉家東(1993)指出人工抑制暴雨主要有截流效應、競爭場效應和降水空間再分布3種假設。2008年8月8日,北京西南部的房山和東北部的密云出現了小雨到暴雨不同量級的局地降水,氣象部門在北京西南部針對可能影響奧運場館的云系實施了過量火箭催化作業,作業云的雷達回波強度減弱,高度降低,奧運會開幕式活動成功舉辦(何暉和馬建立,2008;張薔等,2009)。2014年8月16日南京青奧會開幕式期間,氣象部門采用過量播撒AgI的方式實施了人工消減雨作業,作業后奧體場館附近的降水出現一定程度的減弱現象(張慧嬌,2018),在減雨目標區的目標時段,回波強度和回波頂高均呈減弱趨勢(倪思聰和魏鳴,2018),明顯改變了雨滴譜分布,有效減小了雨滴群中的大粒子,從而抑制了降雨的發展,起到減雨效果(潘雯菁等,2019)。近年來人工消減雨的需求日益增多,目前雖積累了一定的經驗和技術,但從科學技術角度看人工消減雨比人工增雨要難很多,仍屬于科學試驗的范疇,遠沒有形成成套技術。

國內外學者通過開展的人工消減雨外場試驗和數值模擬研究提出了催化作業條件指標判據,如孫晶等(2010)利用數值模式研究了人工減緩梅雨鋒暴雨的數值試驗,結果表明在-11~-8℃的高度上過冷水豐富區域進行冰晶的過量播撒能夠使區域降水減少,播撒劑量加大時減雨效果越明顯。樓小鳳等(2014) 利用耦合了AgI類催化劑核化過程的三維對流云模式,研究了人工減緩對流云降水的可能性及原理,指出在云中上升氣流區大劑量播撒可以減少總降水量及降水中心的雨強,并且催化劑量越大減雨效果越顯著。何暉等(2012)利用改進的具有AgI類催化功能的MM5模式,對2008年奧運會開幕式消減雨試驗進行了催化數值研究,選擇云體接近成熟時6 000~6 500 m的過冷區,有大量過冷云水而冰晶濃度低的區域以5 g·s-1的速率持續播撒AgI 7 min,顯示播撒作業后2 h,催化區域內均表現為減雨。選擇消減雨作業時機和部位時,主要關注云和降水的宏微觀特征,如云團性質、移向移速,將溫度、上升氣流、過冷水含量和冰晶數濃度等作為催化播云的指標判據。因此當開展消減雨作業云條件預報時,也將重點關注這些云宏微觀特征,依據預報的云系條件制定消減雨作業預案,為提前部署作業力量、申請空域提供科學依據,有利于消減雨催化作業的高效實施。

在開展人工增雨抗旱作業時,通過分析云系宏微觀特征,選擇適宜開展增雨作業的區域實施催化作業,但對于有明確保障任務的消減雨作業,一般都有明確固定的保障時段和保障地點。那么在開展消減雨作業條件預報時,就應該重點關注可能影響場館的云系,移動方向影響裝備部署位置,移動速度影響擬開展作業的時間,云系性質影響催化方式的選擇,這對云條件預報和作業預案制定提出了更高的要求和挑戰,尤其是對華北區域8月的云系進行定時、定點、定量的精細預報,由于發生對流性天氣的概率很大,因而具有更大的困難。

本文利用云降水顯式預報系統(CPEFS_v1.0)產品,對2017年8月8日可能影響呼和浩特特定場館的云條件進行預報,制定消減雨作業預案,結合衛星、雷達、機載探測等實況資料以及地面作業情況,對云條件預報進行檢驗,分析作業預案的合理性,可為今后開展相關工作提供技術思路及經驗借鑒。

1 云降水顯式預報系統及產品

1.1 CPEFS_v1.0模式系統和產品

云微物理過程的正確表述對于數值預報至關重要。根據不同降水云系的特征及增雨、防雹需求,中國氣象科學研究院(CAMS)胡志晉和嚴采蘩(1986)和Hu and He(1988)研發了層狀云、積狀云微物理數值模式,研制了雙參數詳細微物理過程的中尺度云分辨模式,該方案將水凝物分為云水、雨水、冰晶、雪和霰,同時預報其比質量及數濃度,同MM5、GRAPES、WRF等天氣動力模式耦合,成功模擬了不同降水過程(樓小鳳,2002;史月琴等,2008;高文華等,2012;Lou et al,2012)。經過改進冰晶異質核化和同質凍結核化過程,將改進后的CAMS方案耦合到WRF v3.5,通過改進前處理系統和后處理系統,開發形成云降水顯式預報系統(CPEFS_v1.0),該系統于2017年7月28日正式業務運行,每日08時和20時采用T639全球模式的預報場作為初始場和側邊界條件啟動模式,預報時效為48 h。

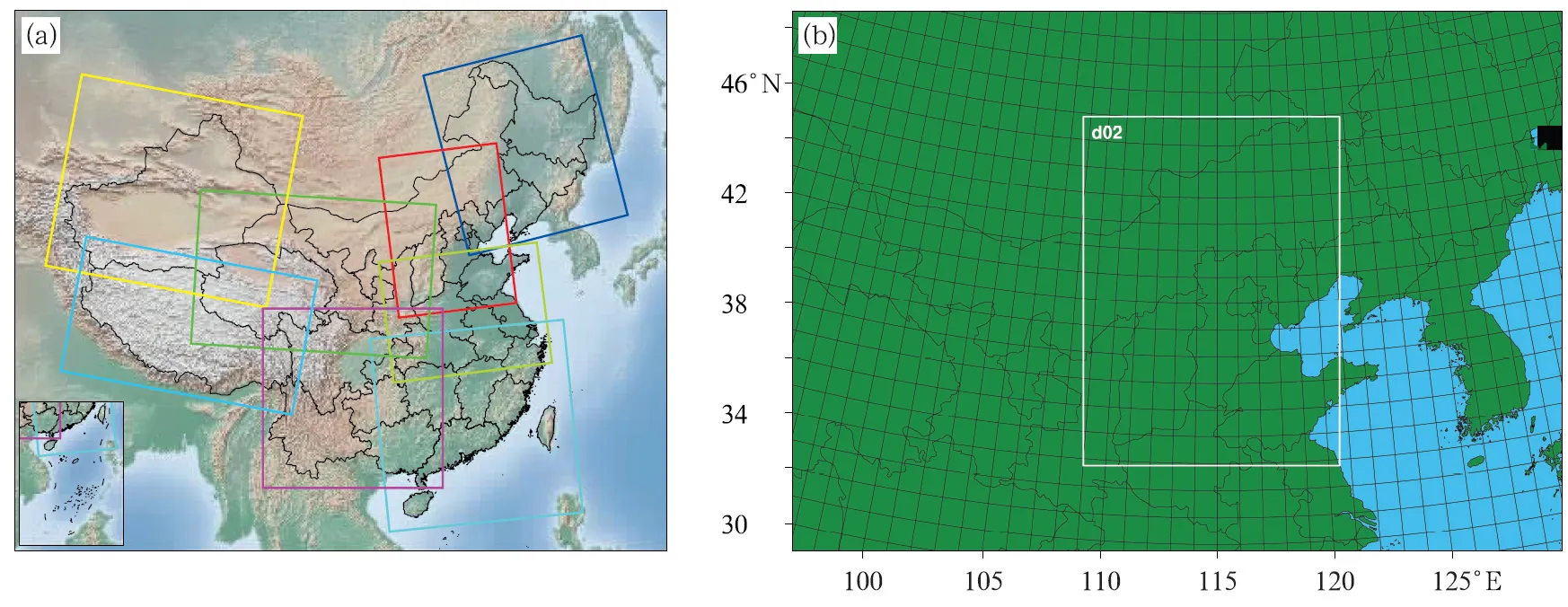

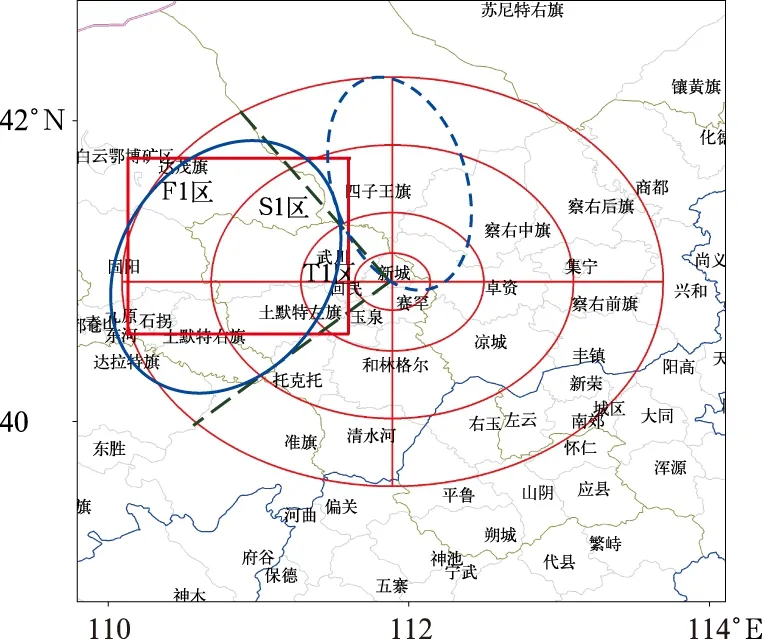

根據全國人工影響天氣發展規劃的6大分區,結合計算資源和云系特征,該模式系統將全國大陸范圍分為8大區域(圖1a),提供水平分辨率為3 km的云宏觀場、云微觀場、云系垂直結構和降水場等4大類預報產品,主要包括云帶、垂直累積過冷水、云頂(底)高度/溫度、雷達反射率、最大雷達反射率、各種粒子的比質量、數濃度等物理參量。預報數據產品和圖形產品通過氣象業務網發布,支撐各級人工影響天氣業務單位開展作業條件潛力預報業務。

本次作業條件潛力預報采用CPEFS_v1.0華北區域的預報資料,模式水平方向采用二重雙向嵌套,格距為9 km和3 km(圖1b),分別采用5 min和30 s的地形數據,垂直方向為35層,模式頂氣壓為50 hPa。對于9 km大網格,選用KF-eta對流參數化方案、CAMS云物理方案、YSU邊界層方案、RRTM長波輻射方案、GSFC短波輻射方案。3 km細網格關閉對流參數化方案,其余物理過程選項一致。可以采用大網格的預報資料分析天氣形勢演變,而對于云場的分析,則采用細網格的預報資料,盡可能詳細地分析云系的宏微觀結構特征。

1.2 云帶及垂直累積過冷水產品

云帶的發展演變、移動、強度直接影響到人工增雨/消減雨試驗作業區域的選擇,通過云帶產品,可以測算云系的落區分布、移動方向和移動速度等(孫晶等,2015)。將模式預報的每一層的云水(qc)、雨水(qr)、冰晶(qi)、雪(qs)和霰(qg)的比質量求和后垂直積分,形成云帶產品(單位:mm)。

qs(p)+qg(p)]dp

過冷水是指在低于0℃的區域存在的液態水,過冷水含量的多少決定催化增雨潛力的大小(劉濤等,2015)。將預報的溫度低于0℃區域的每一層的云水和雨水比質量相加并垂直積分,得到垂直累積過冷水(VISL,單位:mm)產品,垂直累積過冷水是人影作業中的關鍵技術指標。

對于數值預報產品的檢驗,主要集中在兩方面,一是針對模式產品如溫度、降水量等的定量化統計檢驗,另一個是以預報員思路為基礎的主觀天氣學檢驗(毛冬艷等,2014)。但對于水平分辨率小于4 km 的高時空分辨率數值模式預報產品,其檢驗仍一直在研究和探討之中,尤其是對于模式預報的云系產品,尚缺乏較為成熟的檢驗技術。衛星反演的云頂高度,是指云頂相對地面的距離,云光學厚度是云系在整個路徑上云消光的總和。對于對流云降水,云頂高度與光學厚度相關性較好,通常云頂越高,光學厚度越大,并且產生降水時,云光學厚度大多數大于17,云頂高度普遍大于7 km,當光學厚度大于20時地面雨強明顯增大(周毓荃等,2011)。將模式預報的云帶產品與衛星反演云特征參量進行對比,可以定性檢驗模式預報能力。

圖1 (a)CPEFS_v1.0模式預報區域和(b)華北區域預報范圍示意圖Fig.1 Sketch maps of (a) CPEFS_v1.0 prediction area and (b) prediction region of North China

2 云條件預報

在開展消減雨作業云條件預報時,通常是先分析預報的云場、降水場、動力熱力場等產品,結合已有高空、地面、衛星、雷達等觀測資料,確定影響天氣過程類型,分析云系性質、移向移速、演變趨勢,云頂(底)溫度/高度、云體厚度、0℃、-5℃、-10℃特征溫度層的高度等宏觀結構,云系垂直結構,過冷云水含量、冰粒子含量等微觀結構,明確冷暖云垂直結構配置,判斷降水機制,綜合給出預報結論。

2.1 云系性質及移向移速發展演變預報

預報顯示,隨著高空槽東移南壓,8日08時之后呼和浩特特定保障區西部中低層輻合加強,不穩定條件增加,內蒙古中部K指數大于30℃,700 hPa水汽通量較大,將有一次對流天氣過程。

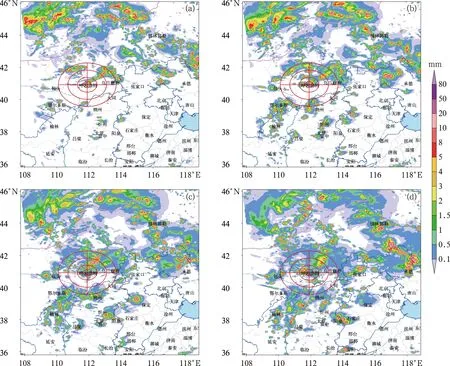

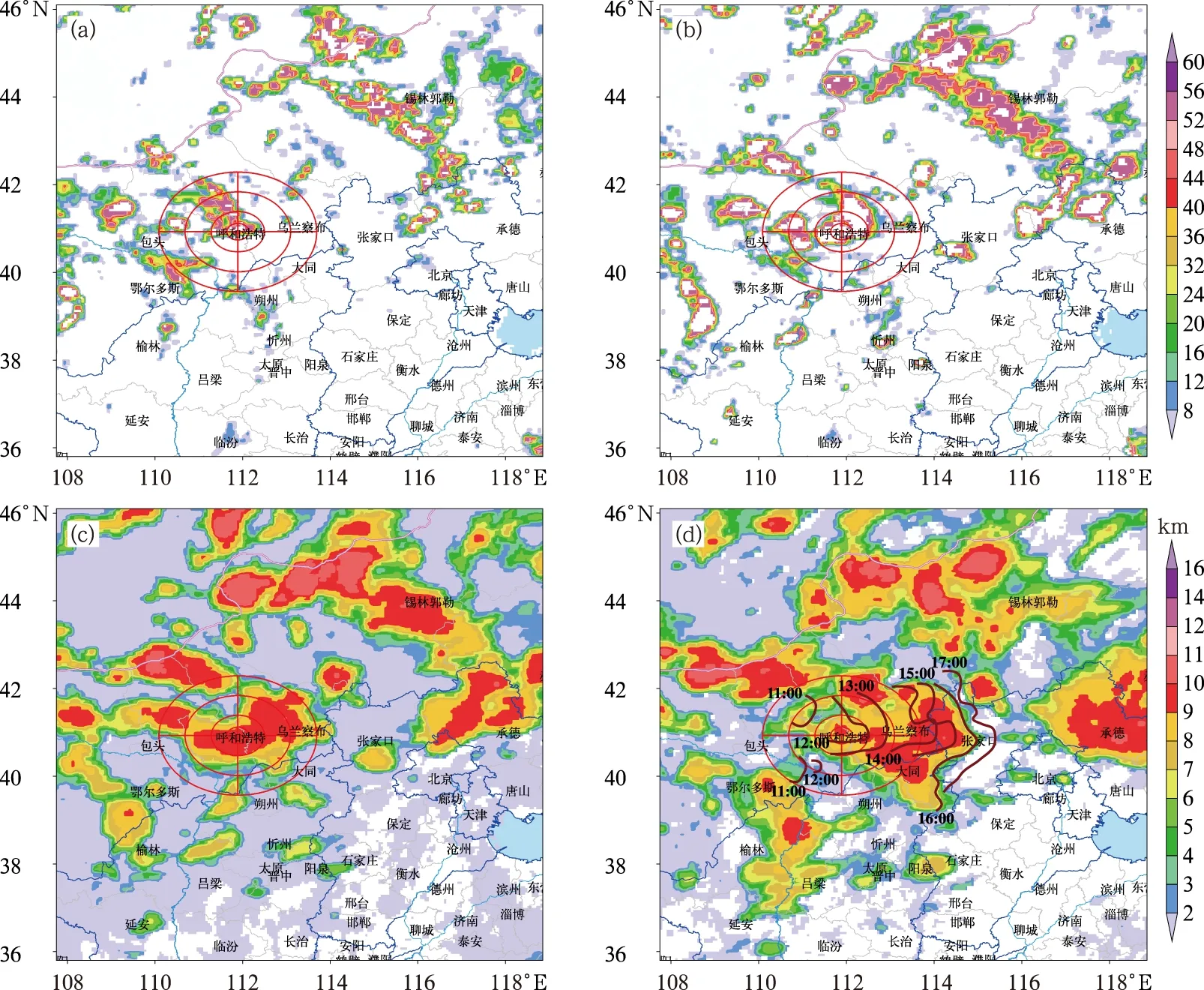

利用8月7日08時預報結果分析云系性質及其發展演變,重點保障時段為8日15—19時。結果顯示,8日12時在防護區的西北和東北方向分別生成分散性的小塊云團,之后云團水平面積擴大,強度增強。13時防護區西北方向的云團向東、向南擴展,移動加強,距離核心保障區約100 km;防護區東北方向的云團發展加強并向東擴展移動,不會影響核心保障區;距離核心保障區100 km正南方向生成一塊孤立的云團,同時核心保障區也有云團覆蓋影響,防護區域內云團水平尺度較小,分布不均,呈現明顯的對流云團特征。14時,防護區西北方向的云團向東發展移動時,追上東北方向的云團,影響整個防護區的北部區域;南部區域的云團也在發展加強。到15時北部的對流云團合并,逐漸完全影響保障區北部區域,同時保障區南部的云團也合并增強影響保障區南部區域,形成南北兩條云帶,但南部云團只向東移動,不會影響核心保障區。16時,在距離核心保障區20 km西北方向的云團加強,防護區北部云帶緩慢減弱東移,南部云帶減弱明顯。17時核心保障區對流云團自西向東南方向移動,強度維持。北部和南部的主云帶持續減弱東移。18時,云團移出核心保障區。分析各時間對流云團的位置和水平分布,可知影響核心保障區的對流云團12時首先在防護區西北方向生成,之后發展加強,自西北向東略偏南移動,移速約為30~40 km·h-1,逐漸影響核心保障區。典型時刻云系分布如圖2所示。

2.2 云系結構及微觀特征預報

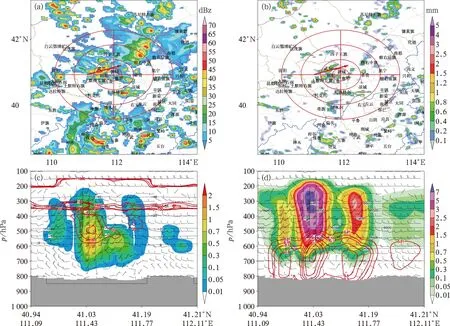

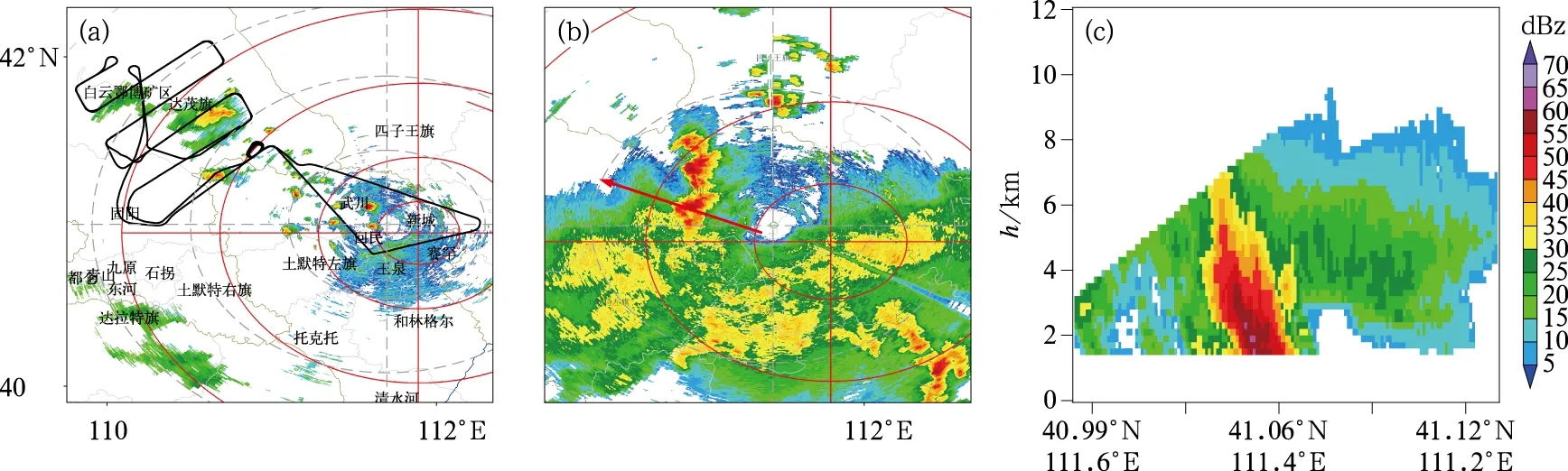

為了分析研究對流云團的垂直結構,我們選擇典型時刻的云團進行分析。預報的16時雷達回波(圖3a)顯示,保障區西北部的對流云團外形近于圓形或橢圓且邊緣平滑,總體看云團東西長約70 km,南北寬約30 km,屬于β中尺度系統,水平分布不均勻,最大雷達反射率達到55 dBz,含有4 mm的垂直累積過冷水(圖3b),過冷水分布區域明顯小于總體云區,主要存在于發展旺盛的對流云團中。

圖2 CPEFS_v1.0預報2017年8月8日(a)13時,(b)14時,(c)15時,(d)16時水平云場分布(圖中紅色圓形曲線表示防護區設置,從外向內依次為第一、第二、第三道防線,中心為野馬圖核心保障區,半徑分別為20,50,100和150 km,下同)Fig.2 Forecast horizontal cloud distribution by CPEFS_v1.0 at (a) 13:00 BT, (b) 14:00 BT, (c) 15:00 BT, (d) 16:00 BT 8 August 2017(Red circular curves are the protection area; from outside to inside, it is the first, second and third defence lines; the center of the protection area is the core defence zone of Yematu, with radius of 20 km, 50 km, 100 km and 150 km respectively, the same below)

從垂直結構看(圖3c,3d),一個個的對流云團具有冷暖混合云結構,云中上升氣流強,發展旺盛的對流云團中冰相水凝物雪、霰含量高,0℃高度以下暖區云水含量少,可以判斷出降水主要是由冰相粒子融化產生。700 hPa以下的中低層相對濕度低,有利于雨滴的下落蒸發。云頂高度超過200 hPa,達到10 km以上,云底高度范圍為2.5~3 km,0℃高度約為4.3 km,-5℃高度約為5.1 km,-10℃高度約為6.0 km,過冷水主要位于-20~0℃,高度范圍在4.3~7.2 km,過冷水最大含量達到0.7 g·kg-1,過冷水層主導風向為西南風,冰晶數濃度小于100 個·L-1。而在對流發展較弱的云區,云中上升氣流弱,雪、霰和過冷水含量低,暖區無云水,說明由于高層風的引導,云砧區域遠大于雷達回波區域,且回波只集中在冷區,地面沒有產生降水。

3 實況云條件分析及預報檢驗

3.1 實況云系宏觀特征及與預報的對比

8日11時衛星反演云特征參量顯示,以核心保障區為界,云頂高度大于7 km、光學厚度大于20的對流云團主要分布在核心保障區的西北和西南方向,距離核心保障區約100 km;防護區以東的對流云團云頂高度基本小于7 km,光學厚度大多數小于20,且防護區以東的云系向東向南擴展移動,不影響防護區(圖略)。故重點分析防護區西北和西南的對流云團。從圖4可知,到12時,防護區西北方向的對流云團發展增強,并自西北向東南擴展移動,云頂高度大于7 km、光學厚度大于20的對流云團已經影響到核心保障區,而位于防護區西南方向的對流云團強度維持,位置少變。到13時,防護區西北方向的對流云團進一步發展加強,云頂高度大于9 km的云區已經擴展移動到防護區東北方向,并略有南壓,與防護區西南方向的對流云團合并。14時,合并后的對流云團逐漸移出防護區西北方向,繼續向東擴展并南壓,強度維持,范圍增大。15時,對流云團繼續東移南壓,云頂高度依舊大于9 km。到16時,對流云團基本移出核心保障區,強度逐漸減弱。總體看來,11—16時,對流云團在防護區西北方向生成并不斷發展加強,東移南壓影響核心保障區,移動速度約為40~60 km·h-1。

圖3 CPEFS_v1.0預報2017年8月8日16時(a)組合反射率,(b)垂直累積過冷水,(c,d)沿圖3a,3b中紅色箭頭的垂直剖面:(c)云水比質量(填色,單位:g·kg-1)、冰晶數濃度(紅線,單位:個·L-1)、等溫線(黑虛線,單位:℃)、緯向風u和垂直運動(10 w)的合成風場(風向桿,單位:m·s-1),(d)雪和霰比質量(填色,單位:g·kg-1),雨水比質量(紅線,單位:g·kg-1),等高線(黑虛線,單位:m),緯向風u和垂直運動(10 w)的合成風場(風向桿,單位:m·s-1)Fig.3 Forecast clouds at 16:00 BT 8 August by CPEFS_v1.0 (a) composite radar echo, (b) vertical integration supercooled water, (c) vertical cross-section along the red arrow in Figs.3a and 3b of cloud-water specific mass (colored, unit: g·kg-1), number concentration of ice crystal (red contour, unit: L-1), temperature (black dashed line, unit: ℃), and wind combined by u and 10 w (black bar, unit: m·s-1), (d) vertical cross-section along the red arrow in Figs.3a and 3b of snow and graupel specific mass (colored, unit: g·kg-1), rainwater specific mass (red contour, unit: g·kg-1), height (black dashed line, unit: m), and wind combined by u and 10 w (black barb, unit: m·s-1)

圖4 2017年8月8日(a)12時,(b)13時,(c)14時,(d)16時的FY-2反演(a,b)云光學厚度和(c,d)云頂高度(圖4d中棕色曲線代表11—17時云頂高度大于7 km的云系前沿位置)Fig.4 FY-2 retrieval (a, b) cloud optical thickness and (c, d) cloud top height at (a) 12:00 BT, (b) 13:00 BT, (c) 14:00 BT, (d) 16:00 BT 8 August 2017(In Fig.4d, brown curve represents the front position of cloud system whose cloud top height was greater than 7 km from 11:00 BT to 17:00 BT)

呼和浩特C波段雷達顯示,11時許,在距離核心保障區20 km以外、呼和浩特市西北方向的武川境內生成多塊分散的對流回波單體,回波單體外形近于圓形或橢圓,水平尺度約為10 km×10 km,強度最大達到50 dBz(圖5a)。12—13時,回波逐步逼近核心保障區,回波水平分布不均勻,主體強度為10~35 dBz,在成片的回波中有多個強中心,局地回波較強,強度最大約為45 dBz,對流云特征明顯。14時后,在核心保障區的西北方向約40 km處武川境內又生成小塊對流回波單體,回波單體在東移過程中合并加強,逐漸連成片狀回波,形成對流云團,到15時左右對流云達到最強(55 dBz,圖5b),之后快速減弱,生命史約為2 h。雷達回波垂直剖面顯示,回波頂高接近10 km,回波接地,強中心柱狀回波尺度約為15 km寬。16時之后,呼和浩特周邊60 km范圍內,回波強度基本小于30 dBz,降水趨于結束。

通過上述對于預報和實況分析可知,預報和衛星、雷達實況監測的云系均顯示為水平分布不均的對流云團,對流云團在防護區西北方向生成,之后發展加強并向東略偏南方向移動影響核心保障區,預報較好地給出了8日對流云系的性質及移動方向。但預報云系的出現時間比實況云系偏晚約1~2 h,移動速度比實況云系的移動速度偏慢約10~20 km·h-1。實況與預報影響核心保障區云系特征量對比見表1。

總體看來,在有利的動力、不穩定層結和水汽供應下,8日白天呼和浩特周邊不斷有分散性回波單體生成,并快速發展成為強度超過45 dBz的強回波,提前24 h準確預報回波單體的生成時間、區域位置和發展演變極其困難。

表1 預報和實測影響核心保障區云系宏微觀特征統計Table 1 Macro and micro characteristics of cloud system affected the core protection area by forecast and observation

圖5 2017年8月8日呼和浩特雷達組合反射率(a)10:58疊加B-3435飛機飛行軌跡,(b)15:04,(c)沿圖5b中紅色箭頭的垂直剖面Fig.5 Hohhot radar composite reflectivity on 8 August 2017 (a) 10:58 BT with B-3435 flight trajectory, (b) 15:04 BT, (c) vertical section along red arrow in Fig.5b

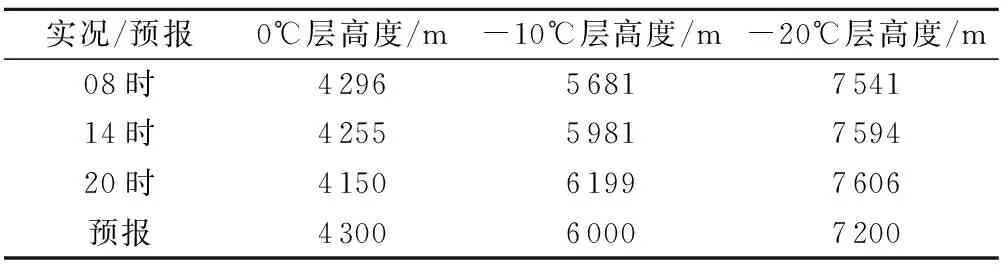

蔡淼等(2014)研發了適合我國L波段探空秒數據的云垂直結構判別方法并開發了相關的應用軟件系統。根據該方法8月8日呼和浩特的探空資料(圖6)表明,08時呼和浩特為多層云,在1.5 km高度附近有一層厚度約190 m的淺薄云層,云下有明顯的逆溫層存在,逆溫層抑制水汽和熱量的垂直交換,便于低層儲存大量的不穩定能量,隨著太陽輻射升溫,逆溫層遭到破壞,容易產生對流性天氣。在0℃層以上的冷區,有厚度約1.7 km的中云覆蓋。14時呼和浩特演變為兩層云,在1.2 km高度附近有一層厚度約40 m的淺薄云層,主體云系的云底高度為3.3 km,云頂高度約為10 km,云體厚度近6.7 km,云頂溫度約為-40℃左右。700 hPa以下的低層仍然比較干燥。到20時降水過后,呼和浩特演變為與08時比較相像的層結曲線。

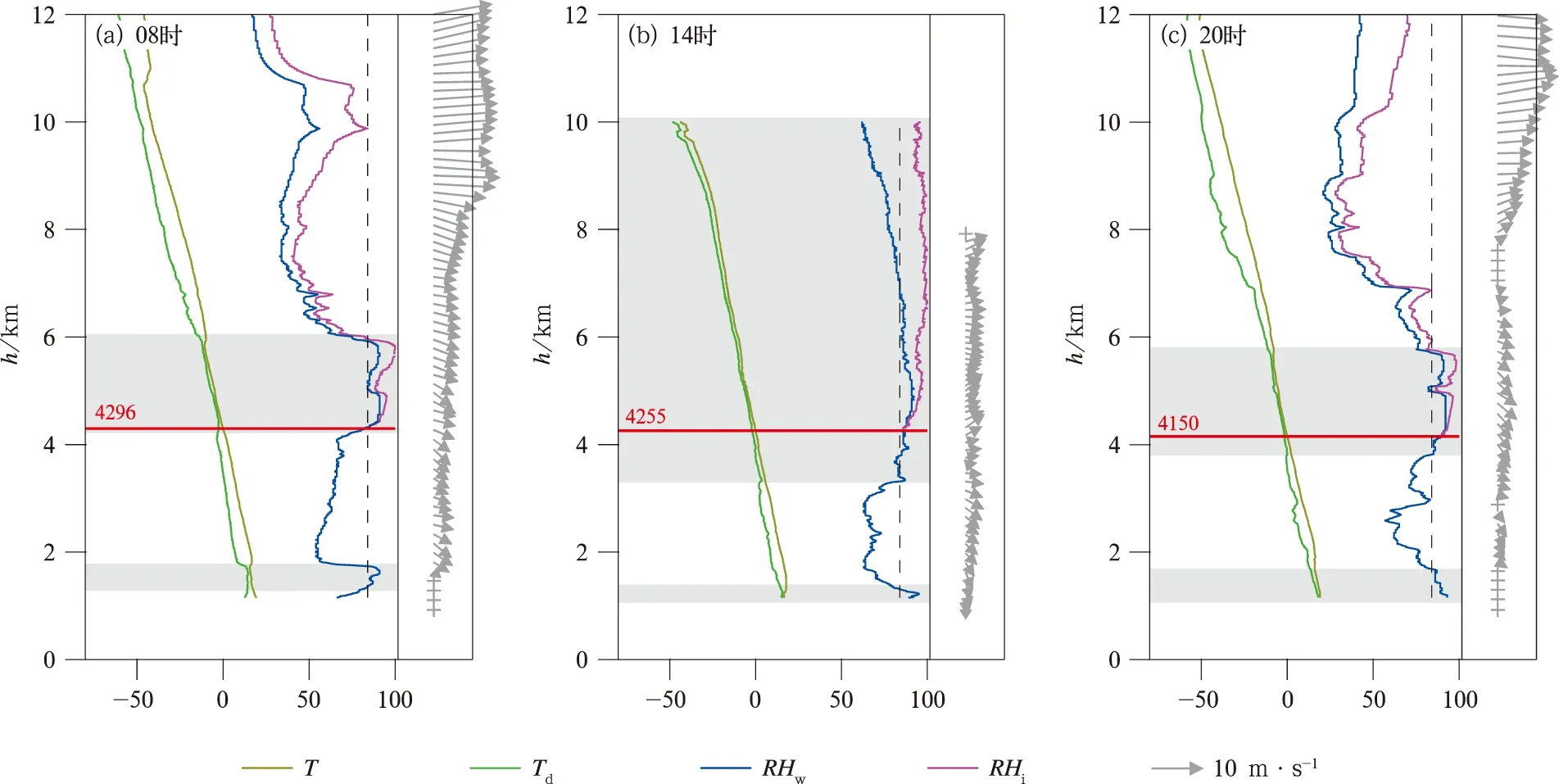

預報云頂高度超過10 km,云底高度為2.5~3.0 km,云底之下相對濕度小。預報云頂、云底高度與實況探測一致,同時也較好地預報了低層比較干燥這一有利于消減雨作業的環境特征。預報中給出的0℃高度約為4.3 km,-10℃高度約為6.0 km,與08—14時探空給出的特征溫度層高度基本一致,-20℃層高度預報偏低約350~400 m,溫度對比見表2。

表2 呼和浩特站探空和預報的特征溫度層高度對比Table 2 Comparison of characteristic temperature layer height between sounding and prediction at Hohhot Station

3.2 機載探測分析及預報微觀云場檢驗

8日09:53—14:43,新舟B-3435高性能飛機在防護區西北部開展了探測和作業飛行(飛行軌跡見圖5a),自3 600~6 300 m垂直盤旋上升,每300 m一層開展云探測,區域內有發展旺盛的積云對流,存在明顯的顛簸。在3 600~4 500 m,云滴數濃度介于45~600個·cm-3,液水含量介于0.05~0.5 g·m-3。在5 400 m高度處溫度為-8℃,云滴數濃度最大超過600個·cm-3,云滴粒徑為17~20 μm,液水含量為0.1~0.6 g·m-3,二維圖像表明,該層的液滴粒子較多,但冰晶粒子較少。根據陶樹旺等(2001)利用機載粒子探測資料得到的增雨指標判據分析,該區域具有可播性,適宜使用AgI催化劑進行冷云播撒作業。

圖6 2017年8月8日(a)08時,(b)14時,(C)20時呼和浩特站探空分析(陰影區域代表云區,水平紅線為0℃高度)Fig.6 Sounding analysis of Huhhot Station at (a) 08:00 BT, (b) 14:00 BT, (c) 20:00 BT 8 August 2017(Shaded area is cloud area; horizontal red line is height of 0℃)

預報過冷水含量最大達到0.7 g·kg-1,比5 400 m 高度處飛機探測的過冷水含量略大,但由于飛行區域回波不是最強,估計實況過冷水含量與預報差異較小。

4 作業預案制定和合理性分析

4.1 作業預案制定

根據上述對云系性質、宏微觀結構、垂直結構、移動演變特征等作業云條件的預報分析,確定催化作業時間、落區、溫度和高度范圍,7日下午制定作業預案并分發外場作業組,主要考慮飛機探測、作業以及地面作業。

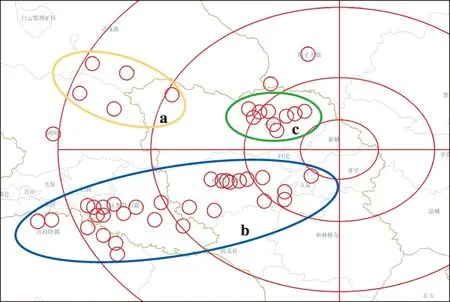

預報對流云團8日12時在防護區西北方向生成并向東略偏南移動,故重點布防區設置在核心保障區的偏西方向(圖7),藍色實線橢圓區為飛機探測和作業區,建議飛機在8日上午選擇回波強度小于25 dBz的弱回波區域、第一道防線為主的F1區開展探測和冷云播撒作業,考慮到新舟B-3435高性能增雨飛機的性能,預案中給出的探測高度介于4 000~7 000 m,即云底以上的過冷水大值區開展探測,催化高度介于5 100~7 000 m,即-20~-5℃范圍內開展冷云作業。預報云系移動速度為30~40 km·h-1,故對于地面作業,選擇紅色實線矩形框中距離核心保障區50 km范圍內的第三道防線為主的T1區,在開幕式活動前對流回波初生階段5 100~7 000 m的高度范圍內,利用火箭實施過量AgI播撒作業,達到消減雨作業的目標。藍色虛線區域為關注區,建議關注該區域內實況云系的發展演變,加強監測。

圖7 2017年8月8日探測和作業預案示意圖(綠色虛線與紅色圓形形成的區域為重點關注和探測作業區域,最外圈為第一道防線F1區,第二道防線為S1區,第三道防線為T1區;藍色實線橢圓區為飛機探測和作業區,紅色實線的矩形框為地面作業區域,藍色虛線橢圓區域為關注區)Fig.7 Sketch map of detection and operation plan on 8 August 2017(The area formed by green dashed line and red circle is the main focus and detection area; the outermost circle is the first defense area, named F1 area; the second circle is S1 area, and the third circle is T1 area; the blue solid line ellipse area is the aircraft detection and operation area, the red solid line rectangular frame is the ground seeding operation area, and the blue dashed line ellipse area is the concern area)

4.2 作業預案合理性分析

作業預案中指出,核心保障區的偏西方向為重點布防區,探測、催化作業時段為8日上午到慶祝活動結束前,催化作業高度介于5 100~7 000 m,采用AgI開展冷云催化作業。在第一道防線為主的F1區的弱回波區域開展飛機探測和冷云播撒作業,在第三道防線為主的T1區、對流回波初生階段實施地面火箭過量播撒作業。

新舟B-3435飛機于8日09:53—14:43在防護區西北第一道防線為主的區域開展了探測和作業飛行(飛行軌跡見圖5a),作業高度為5 400 m,采用了AgI播撒,作業時間、區域位置、高度、溫度與預案中一致。

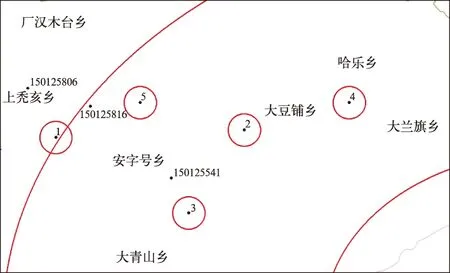

根據作業預案,內蒙古人工影響天氣中心7日下午在防護區西北方向第三道防線內武川縣大豆鋪鄉鎮、安子號鄉鎮周邊增設5個移動作業點(圖8)。

圖8 第三道防線新增移動作業點示意圖Fig.8 Sketch map of new established mobile operation points on the third defence area

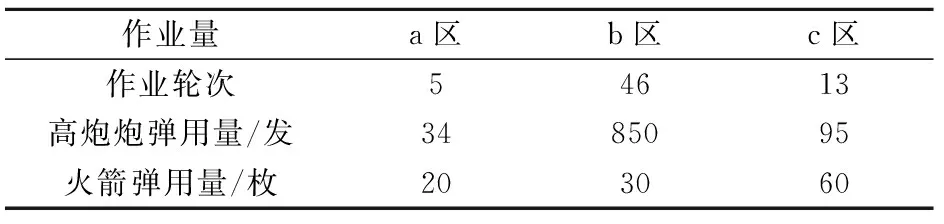

8日13時左右,核心保障區西西南方向出現局地生成的帶狀強回波,自西向東移動。在第一、二道防線保障區西北側(a區)及保障區西南側方向(b區)開展地面消減雨作業(圖9)。14:24保障區西北方向武川縣境內出現分散性強回波單體,在短時間內合并、增強移向核心保障區,利用臨時增設的移動作業點(c區),對分散性強回波單體開展消減雨作業(圖9)。上述3個區域地面作業催化劑用量詳見表3。

這3個地面作業區域都在預案中設定的地面作業范圍之中,在臨近重點保障時段2 h內開始集中作業,尤其是根據云條件預報在第三道防線新增設了5個地面作業點,如果沒有這些新增的作業點,對14:24—15:30出現在武川境內的強回波將無法開展消減雨作業。可見預案給出的作業時段、區域、高度范圍,以及催化劑、催化方式選擇合理,根據預案臨時在武川縣境內增設的移動作業點為集中開展消減雨作業奠定了基礎,提前24 h開展作業云條件預報和預案制定為固定目標區消減雨作業提供了強有力的技術支持。

表3 2017年8月8日13:00—16:40核心保障區西側地面作業情況統計Table 3 Statistis of ground operation on the west side of the core defence area in 13:00-16:40 BT 8 August 2017

圖9 核心保障區西側2017年8月8日開展作業的地面站點分布示意圖(a:第一、二道防線保障區西北側,b:保障區西南側,c:第三道防線西北側;其中最小的紅色圓圈為以作業點為圓心半徑8 km區域,代表作業可能影響范圍)Fig.9 Sketch map of operation points on the west side of the core defence area on 8 August 2017 (a: northwest side of the first and second defense zones, b: southwest side the defense zone, c: northwest side of the third defense zone; in which the smallest red circle is an area with the operation point as the center radius of 8 km, representing possible operation effect range)

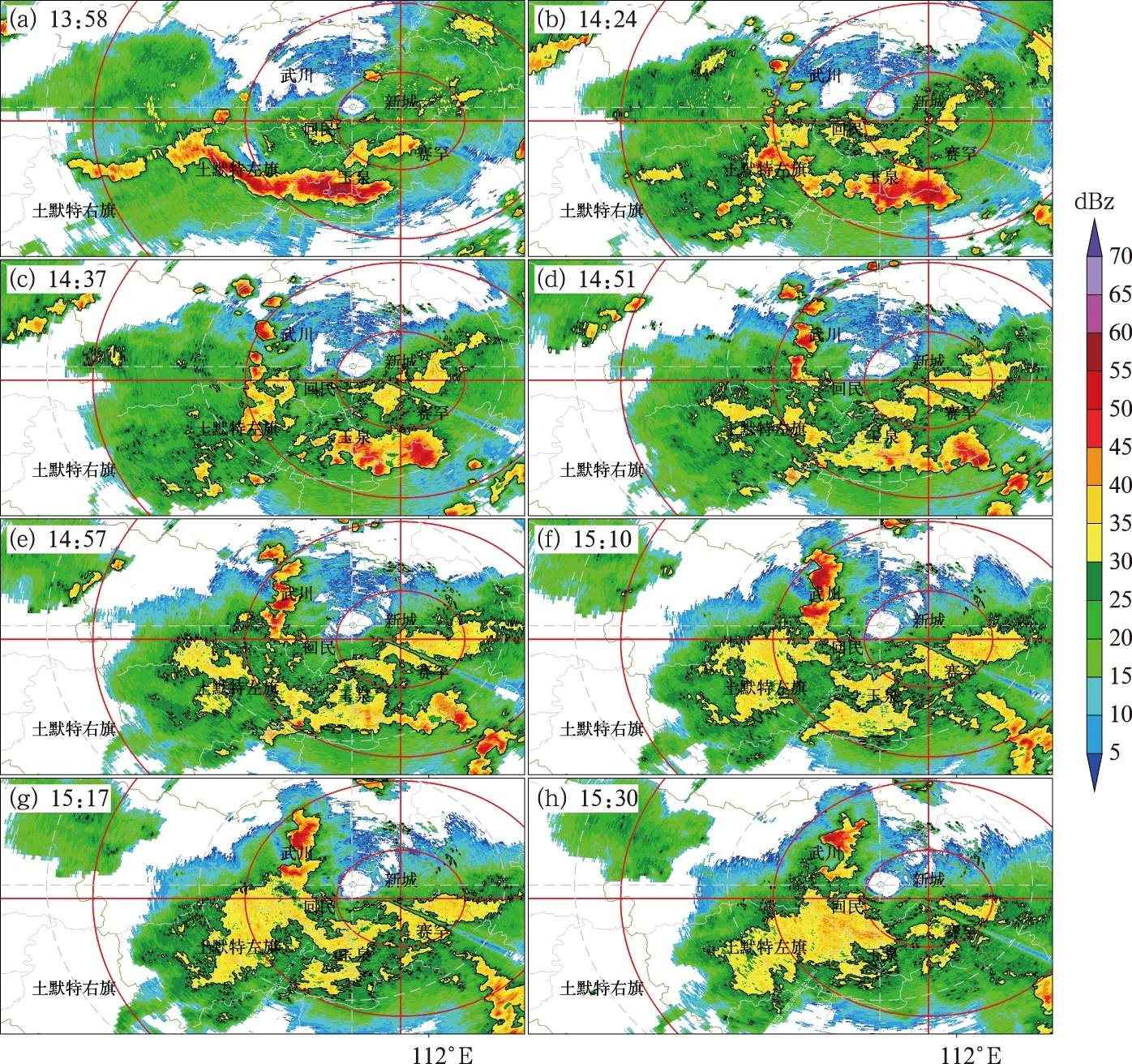

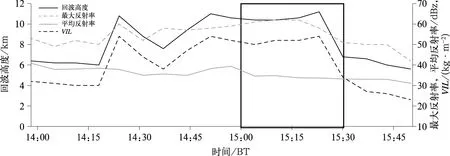

以25 dBz為閾值識別強回波單元,利用雷達資料時空變化追蹤作業回波發展,并分析各回波物理參量的時間演變。從圖10可知,8日13時左右保障區西西南側出現帶狀強回波,13:58中心最大回波強度超過55 dBz,回波頂高近10 km。在強回波自西向東移動過程中,在第二道和第三道防線附近b區開展了大量的地面火箭、高炮作業。受作業影響,帶狀強回波在移動過程中逐漸減弱、分裂。14:24 起,保障區西北側不斷有局地對流回波形成且逐漸增強,在自西向東移動過程中與其南側回波合并后強回波面積略有增加,組織作業力量在a區、c區開展地面火箭、高炮作業。作業后回波強度減小,強回波面積略有增加。從回波單元各物理參量時間演變(圖11)可以看出,伴隨著武川縣境內局地對流的生成(14:24),回波頂高和積分液水含量(VIL)明顯增大,14:50—15:10對流單體自西向東移動過程中與南側回波合并發展,最大反射率稍有增加但回波頂高和VIL變化不大;15:00—15:30為地面集中作業時段,作業后雷達回波分裂且逐漸減弱,雷達回波各物理參量也迅速減小。

綜上雷達回波發展演變的直觀分析,初步認為針對保障區西西南側帶狀回波(b區共消耗高炮炮彈850發、火箭彈30枚)開展地面消減雨作業后,回波團逐漸減弱分裂,部分分裂后的回波單體逐漸消散,最大回波強度由55 dBz降至約30 dBz。針對保障區西北側武川縣境內局地生成對流單體(a區、c區共消耗高炮炮彈129發、火箭彈80枚)開展地面消減雨作業后,回波團經歷先發展后合并,之后略有減弱的過程,強回波面積略有減弱,但最大回波強度無明顯變化(約55 dBz)。產生這種差異的原因可能與作業劑量有關,還需下一步開展針對性研究。

圖10 2017年8月8日13:58—15:30呼和浩特雷達組合反射率Fig.10 Hohhot Radar composite reflectivity in 13:58-15:30 BT 8 August 2017

圖11 2017年8月8日以25 dBz為閾值追蹤雷達回波單元各物理參量隨時間的變化(方框為作業集中時段)Fig.11 Time variation of radar physical parameters using 25 dBz as a threshold on 8 August 2017 (Box is the period of operation)

5 結論和討論

為了做好固定目標區消減雨作業,本文利用CPEFS_v1.0模式系統開展了2017年8月8日的作業云條件預報和作業預案制定,利用衛星、雷達、機載探測資料分析實況云降水特征及演變,對云條件預報進行檢驗,對作業預案進行合理性分析,主要得到如下結論:

(1)8日上午分散性對流單體在防護區不斷地生成并快速發展,初生在防護區西北方向的對流云團東移略南壓影響核心保障區,水平尺度約幾十千米,回波頂高10 km,對流單體生命史約為1.5~3 h,預報云系的性質、對流云系的移向與實況一致,生成時間偏晚1~2 h,移速偏慢10~20 km·h-1。

(2)預報對流云團具有冷暖混合云結構,云中上升氣流大,冰相水凝物雪、霰含量高,暖區云水含量少,700 hPa以下的中低層相對濕度低,云頂高度約為10 km、云底高度約為2.5~3.0 km,0℃高度約為4.3 km,過冷水最大含量達0.7 g·kg-1,過冷水豐沛區域冰晶含量低,與衛星反演云頂高度、雷達、探空及機載探測結果基本一致。

(3)作業預案中給出重點布防區在核心保障區的偏西方向,催化作業高度介于5 100~7 000 m。8日上午飛機在第一道防線的弱回波區開展探測作業,地面作業集中在第三道防線對流云初生階段實施過量AgI播撒,達到消減雨作業的目標。作業預案中給出的重點布防區、作業時間、高度、催化方式與實際作業一致。7日下午臨時增設的5個地面移動作業點為8日開展消減雨作業增援了裝備能力。

總體看來,本次對流云消減雨作業云條件預報較為理想,制定的作業預案有利于作業裝備的優先部署和臨時調配,為固定目標區消減雨作業提供了有效防護。但考慮到目前中尺度數值模式預報能力,應該加強衛星、雷達等對云降水的監測和臨近跟蹤監測,為臨近作業方案的修正提供科學依據。目前消減雨作業處于探索嘗試階段,什么樣的云適合開展消減雨作業,可以取得什么樣的效果,可實施消減雨作業的時間窗口是什么,科研積累還遠遠不夠,風險高,難度大,消減雨作業并不一定能使核心保障區真正不受降雨的影響,尤其是對于發生在核心保障區的云降水系統,更是由于作業條件限制而無法開展人影作業。

今后需要對CPEFS模式系統預報產品進行不同天氣類型降水過程預報效果總結凝練,提煉相應的預報技術指標體系,切實提高云條件預報水平和預案制定精細服務能力。