大學美育課程的綜合性教學探索

——以《中國青花瓷》教學設計為例

陳沛捷,鄭苑婷

(揭陽職業技術學院,廣東揭陽市,522000)

1 大學美育課程綜合性教學探索的必要性

大學美育是普通高校素質教育的有機組成部分,它是以藝術教育為核心的通識課程教育。當前,我國正全面抓緊構建現代化美育體系,高校公共美育課程改革也在不斷深化,面對諸多觀念的變革,對高校教師的知識構建與教學方法也提出了更高的要求。

新時代教師應如何上好大學美育課,這是現階段教育研究所面臨的一個新課題。由于大學美育的學科概念范圍較廣,涵蓋了文學、繪畫、工藝美術、建筑、舞蹈、戲劇等內容,美育的課程設計往往要與藝術欣賞、藝術創作互相借鑒與融合,才能使學生獲得審美體驗,而這種體驗要與人類的情感相關聯,才能引起“共鳴”,最終達到美化自身、完善人格的美育目的。因此,傳統單一的藝術教學方法(示范——練習——指導——評價),可能已經不能滿足社會對創新型人才需求的發展需要。程式化的美育技能教學較難在課堂中實現情景交融、情感升華的教學效果,因此,美育課程的綜合性教學探索為我們提供了一種新的教改思路。美育課程的綜合性教學,即把多種藝術形式融合在一節或兩節課當中,豐富課堂的結構和形式,讓學生在課堂主題下能夠發現藝術通感、產生藝術聯想、實現藝術升華。

要實現大學美育課的綜合性教學改革,我們要重新設定美育課程的教學結構程序,豐富固有的教學手段與教學模式,進而提升學生的積極性,才能實現“以美育人,以美化人”的教學效果。在教學組織上,課堂首先要擺脫以傳授知識為核心的教學模式,通過感受不同的藝術作品,將理性教育轉化為感性教育。其次,在教學目標上要有針對性,遵循合理性原則。因為美育的提升工程,往往指向的是精神層面的提升,用中國傳統哲學觀點來形容就是“形而上在謂之道”。美育之道,實為一種精神內化的過程,它高于各種知識與技能。因此,我們在開展美育教學的時候,我們要合理設定教學目標,讓學生在知識、技能、思維、行為、態度和價值觀等方面都有所收獲。因此,每節課的教學目標要有目的性,不能過于空泛,缺少深度。此外,為了讓學生對教學主題理解得更加深入,教學策略也要秉承綜合性原則,創設綜合化的教學環境,將教學過程融入多學科的藝術知識,最后再將各種知識進行整合提煉,以激發學生的創造力或人文思考。至于如何將這些教學因素調動起來,這里不應有固定的模式,這有賴于長期在一線從事美育教學的教師的經驗探索。因此,本研究擬對一次大學美育課的教學進行精心設計,通過改變傳統的教學方法,思考美育教學策略的轉變,希望能夠對大學美育課堂的改革起到以小見大、拋磚引玉的示范作用。

2 課堂的設計背景

2.1 學生的美術技能水平

大學階段是人生從青春期走向成熟期的關鍵時期,這個時期的學生敢于嘗試去追求事物的真理,因此,他們經常以再現自然為準則,以“像”或“不像”作為衡量美術作品好壞的標準。大多數學生對寫實的人像畫充滿興趣,他們想努力地去表現“寫實”,卻由于缺乏在二維平面表現三維空間的訓練,很多人往往畫得并不“像”,所以大學生常常否定自己的美術作品。我們稱這個時期為“擬寫實期”階段。當他們認為寫實的“自然主義”之路走不通的時候,有些人就嘗試走“理想主義”的道路,即把作品的風格卡通化,按照大眾所認同的瘦、高、健、美的路線去塑造人物造型,而其他物體的造型,則盡量忠實于原有的視覺形象。如果我們不設主題讓學生獨立去表現一個畫面,他們經常會依賴手機圖片或外界的客觀形象進行臨摹創作,他們較多地關注“外界”,而較少表現自己的“心象”。因此,美育課教學主題的設置既要有利于培養學生的形象思維能力,也要培養學生的創作力,啟發學生的創造性思維。

2.2 學生在審美認知水平

大學生的審美認知水平受審美環境的影響,如網絡媒體、校園氛圍、社會環境等。如果我們將外在的審美環境劃分為高雅的、大眾的、低俗的三個不同的層次,則大部分學生處在大眾審美認知階段。因為大學時期是人整個教育環節中距離社會文化最近的階段,而且,大眾文化所帶來的感性娛樂和審美趣味也容易被人們所接受。因此,大學生傾向于在輕松、直觀、感性、娛樂之中審視美、感受美、鑒賞美[1]。尤其當今進入了大眾消費時代,很多的藝術品都被視為“消費品”,藝術的精神價值容易被忽略,甚至社會還經常出現諸多媚俗的審美導向,這都會對大學生的審美認知產生不利的影響。因此,美育課的主題設置也要吸收中國優秀的傳統文化,要讓學生感受到何為高級的審美層次,使學生樹立正確的審美導向。

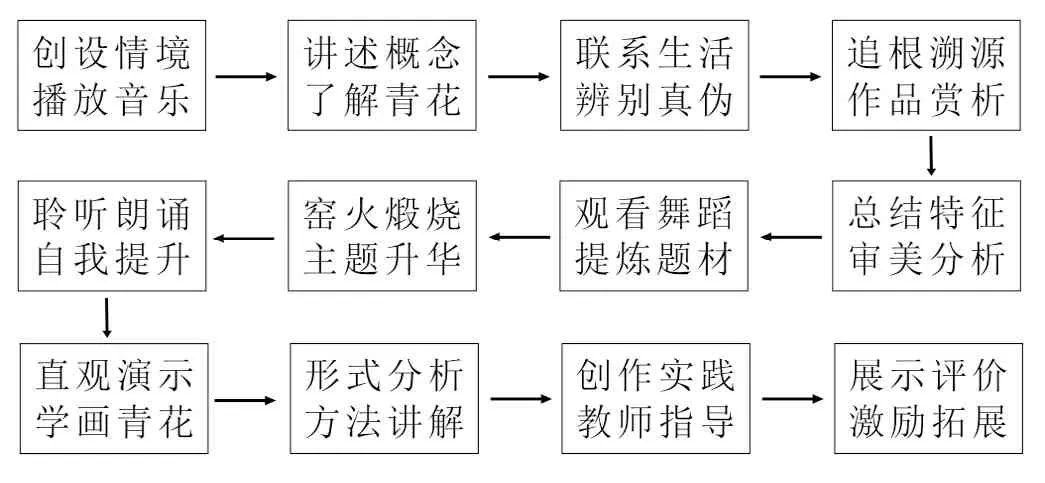

3 實施過程的論證

中國的青花瓷器以產量多、工藝精、裝飾美享譽中外。本節課以講授《中國青花瓷》為例,通過90分鐘的課堂教學,讓學生了解中國青花瓷的發展歷程及審美特征,并獨立創作一件青花瓷器,以此來提升學生的審美能力、設計能力與表現能力。《中國青花瓷》的教學設計以上半部分為審美教育,下半部分為技術教育進行課堂設置:

3.1 創設情境,播放音樂

讓學生閉上眼睛,聆聽《青花瓷》歌曲選段,感受柔美的曲調,喚醒學生對青花瓷這一中國元素的藝術通感。以歌詞“素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡”思考青花瓷的原始的藝術形象[2],教師出示一件青花瓷作品,引出教學主題。

表1 課堂教學步驟設置

3.2 講述概念,了解青花

教師簡明扼要地講述出青花瓷的主要特征,并結合實物,分析青花燒成后的顏色特征及釉面特征。

3.3 聯系生活,辨別真偽

為了提升學生的學習興趣,并達到學以致用的目的,本節課從“青花瓷”的概念中,引出鑒別“釉上彩”與“釉下彩”的課題。從制作步驟、燒成溫度及表面質感的角度,分析兩者的差異性,并讓學生結合生活實際,判斷自己家庭常用瓷器的類別。

3.4 追根溯源,作品賞析

為了加深對青花瓷的認識,教師可結合歷代青花名器講解青花的起源及發展歷史。由于美育的真正目的在于讓學生自覺去追尋高級的審美,摒棄庸俗的審美,因此,欣賞對象的選擇一定要極具象征性與審美性。教學過程中可列舉唐代鞏縣窯的青花碗、元代至正年款的青花云龍象耳瓶以及明清兩朝代表性的青花御窯瓷器[3],分析展示幾件“國寶級”的瓷器,讓學生感受到青花瓷廣采博收、至精至美的面貌。

3.5 總結特征,審美分析

教師向學生提問:“上述的青花瓷器作品中,哪件讓你的印象最為深刻?為什么?”這種設問,一方面可以加深學生對瓷器的認知,一方面可以通過交流,實現思想的碰撞。教師在總結的基礎上提出:“青花之美主要來源于自然之美與生活之美,在不同的歷史時期,由于生產條件、審美風尚、民族特點的不同,青花瓷展現出了不同的時代樣貌,但是從整體來說,青花之美主要涵蓋了材質美、功能美、造型美、裝飾美四個層次,這四個方面相互影響,互為支撐,形成了青花瓷高貴典雅的的審美特征。”

圖1 學生進行青花創作實踐

3.6 觀看舞蹈,形成感知

為了增加學生的審美體驗,使學生的審美認知從具象層面提升到抽象層面,這部分引入了舞蹈作品欣賞環節,讓學生欣賞第十一屆全國優秀舞蹈作品《青花賦》的選段。通過對肢體語言的感悟,直接將學生帶入感性體驗,讓大家感受人們如何運用肢體動作這種表現語言來美化和提煉青花瓷之美。

3.7 窯火煅燒,主題升華

人文藝術主題的升華,是美育課堂的靈魂。藝術作品的審美要與人生的境遇相關聯,才能引起人們深度的生命思考。因此,教師可以展示青花瓷燒成前與燒成后的對比圖,以“窯火煅燒”為引,認為灰暗的鈷料只有經歷過窯火的高溫煅燒,才能呈現出藍艷可人的青花效果。而精彩的人生,只有經歷磨礪與苦難才能有堅強的意志,才能有抵達輝煌的希望,只有經歷各種挑戰,才能玉汝于成。在課題中巧妙運用借代的藝術手法,觸及學生的靈魂,讓學生思考自己的人生境遇,并樹立正確的人生價值觀。

3.8 聆聽朗誦,自我提升

當課堂進入到感性教育階段的時候,教師應該順從其美,讓學生聆聽文學朗誦《燃燒青春》,讓學生在優美的旋律中感受心靈的對話。在聆聽感受的過程中,使大學生思考如何正確地修煉自己,如何勇敢地追逐自己的夢想。課程內容“從青花的煅燒,走向青春的修煉”,完成學生的自我提升。

3.9 直觀演示,學畫青花

在喚醒學生的審美經驗之后,開始進入到審美體驗環節。為了讓學生更加直觀了解青花瓷的創作過程,教學中采用示范演示法,讓學生認識青花瓷的創作步驟,使學生能夠初步掌握調料、勾線、混水的方法。然而,直觀演示只是作為教學手段,它并非教學目的,因此,直觀演示的過程不能太長,這容易讓學生形成思維定勢。所以教師可采用視頻播放的手段,錄制一些青花創作過程的示范,讓學生能夠通過視頻較快掌握青花創作的方法。另外,在課堂中教師要為學生提前準備好素坯盤、青花勾線筆、分水筆、青花料、海綿、鉛筆等材料,通過直觀演示,激發起學生躍躍欲試的感覺。

3.10 形式分析,方法講解

古代的青花裝飾由于偏裝飾性與工藝性,對青花繪制的技術要求很高,容易讓學生“望而生畏”。因此,為了提升學生學習的積極性,教師應該展示并講解更多的現代青花作品,內容上由簡入繁,為學生提供更多的形式參考,尤其是一開始要選擇一些巧于布局又筆畫簡單的作品,讓學生充分感受到點、線、面所營造出來的形式美。教師可以選擇邊分析邊總結的方式,調動學生的創造性思維,通過多種風格的作品分析,讓學生形成獨立的理解并思考自己作品的創作方式。

3.11 創作實踐,教師指導

在學生進入實踐的過程中,教師要強調打稿和創作時的注意事項,并鼓勵學生勇敢表現藝術形態。要知道創作亦難盡善盡美[4],在創作的過程中,可以配以優美的背景音樂,讓學生在愉悅的藝術氛圍中進行創作。教師巡回指導,及時解決學生在創作過程中所出現的各種問題。

3.12 展示評價,激勵拓展

由于課堂所完成的作品都是未經燒制的半成品,所以,教師要強調讓學生輕拿輕放,最后將作品進行集中展示。教師在點評的過程中,要細心挖掘每件作品的閃光點,即使一些作品很稚嫩,教師也要進行鼓勵,幫助學生樹立的信心。此外,對學生存在的不足教師也要提出相關建議,以便學生認識問題并能對作品更好地進行完善。最后,教師要總結課堂核心內容,并鼓勵學生立足生活,并在生活中發現美、創造美,使人生充滿趣味與意義[5]。

4 教學成果的總結

一次優秀的美育課,并不是孤立于生活的,《中國青花瓷》的教學設計,必須與生活環境、文化環境密切相連。一位優秀的教師,他必須首先具備深厚的人文藝術知識與豐富的人生閱歷,并且能夠用平實親切的語言,精彩生動的案例,將美與生活串聯起來,幫助學生認識、讀懂、感受人類文明發展的優秀成果,使學生在提升審美水平的同時,能夠繼承與弘揚我們優秀的文化,方能實現美育效能的最大化。

《中國青花瓷》的教學設計體現了理論教學與技能教學相結合的理念,教師在課堂中引入了音樂、美術、朗讀、舞蹈、影視等不同藝術形式,豐富了課程的主題內容。做到既能準確清晰地傳播知識,也能夠讓學生輕松掌握實踐技巧。在理論教學階段,通過藝術欣賞、聯系生活、激發興趣、互動交流、知識傳授等手段,使學生初步掌握中國青花瓷制作的基礎知識,并能夠自發感受到青花瓷的典雅之美,鍛煉學生的“眼力”[6],最終實現美的升華。在創作指導階段,引導學生感受不同風格的青花瓷器作品,并要求他們主動探究、獨立思考、合作交流,在訓練技巧的過程中,要肯定“技巧的重要性”,但也要鼓勵學生創作富有形式美與趣味性的作品,使學生獲得變通能力與創造能力,避免學生長時間進入“臨摹的狀態”而處在被動學習的局面。總而言之,審美教育與技術教育要在美育課堂中相輔相成,多種藝術形式要互相借鑒與融合,才能使學生獲得審美體驗,而這種體驗要與人類的情感相關聯,才能引起“共鳴”,最終達到美化自身、完善人格的美育目的。