外商直接投資、區域創新能力與碳排放

——基于空間溢出效應視角的研究

郝 宇 巴 寧 蓋志強

(北京理工大學管理與經濟學院,北京 100081)

一、引言

根據世界氣象組織2020年7月發布的《未來五年全球氣溫預測評估》報告顯示,相較于工業化前水平,全球氣溫未來五年每年都有可能升高至少1攝氏度,這意味著全球變暖問題將更加嚴峻,同時全球惡劣氣候災害爆發的頻率也大大提升。為應對全球變暖問題,包括中國在內的各國都做出了巨大的努力,其中《巴黎氣候變化協定》便是一項重要的成果,該協定希望世界各國通過減少溫室氣體排放以達到將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度以內的目標。

作為世界上最大的發展中國家,有著廣袤國土的中國也面臨著全球變暖的威脅。而根據《2016年全球碳預算報告》顯示,中國二氧化碳排放量就已占到世界碳排放總量的29%,甚至超過了美國與歐盟碳排放量的總和,作為一個負責任的大國,中國也有義務主動應對全球氣候變暖威脅。因此,中國在2009年就已經莊嚴地對世界各國做出承諾,以2020年截止日期,碳排放強度將在2005年的基礎上降低45%。為此,中國政府做了大量行之有效的工作,一系列行業標準紛紛上馬,環境保護管理制度也進行了大刀闊斧的改革。但是在降低碳排放強度這一問題上,中國也面臨了一些挑戰。在經濟全球化的當下,任何一個國家都是全球生產鏈中的一份子,中國作為聞名世界的“世界工廠”,吸引了眾多的外部投資,由于審核不嚴、法律漏洞等歷史原因,一部分高污染高排放的企業進入了中國。那么外商直接投資真的使中國碳排放水平增加了嗎?考慮到不同省份對外商投資的吸引力不同,外商直接投資與碳排放之間的聯系是否存在區域異質性?因此,本文借助空間計量方法,選用2003—2016年30個省份的省級面板數據,對外商直接投資與碳排放水平之間的聯系進行了深入細致的探討。本文研究結果表明外商直接投資對直接降低中國區域碳排放產生了顯著的作用,并產生了顯著的溢出效應,但我國自身的區域創新能力尚待加強,產業結構尚待優化,對降低碳排放仍有巨大調整空間。

本研究主要有以下三點貢獻。首先,將外商直接投資和二氧化碳排放納入同一框架進行分析,并且充分考慮了空間相關性與區域異質性,這有助于更全面地了解內在機制。其次,考慮到外商直接投資水平與區域碳排放強度都是一個動態變遷的過程,單純考察兩者之間的線性聯系可能會偏離實際,因此本文對外商直接投資與區域碳排放的非線性關系進行了考察,也使得研究成果更具科學性與適用性。最后,在中國經濟追求高質量發展的背景下,研究外商直接投資與區域碳排放之間的關系,能夠為中國未來的環境政策制定提供一定的科學依據,使中國在應對全球氣候變暖問題上更具底氣,因此本文的研究也具有十分重要的現實意義。

二、文獻綜述

外商直接投資與生態環境之間的聯系一直是學界研究的重點,而對于外商直接投資的生態效應,學術界的爭論持續已久。有一部分學者認為外商直接投資會導致“污染天堂”的出現,即高污染高排放的企業會通過資本的跨國流動轉移到環境規制薄弱的國家,從而加劇當地的生態壓力[1],而這一經濟規律在腐敗程度較高的國家尤為突出[2]。但是也有學者對“污染天堂”這一概念表達了質疑[3],因為外商直接投資同時帶來了先進的生產技術與管理經驗,從而減少污染物的排放,產生正環境效應,即“污染光環”效應[4],而這些在短時期內會彌補并超越其產生的負環境效應,使得當地的污染水平出現下降[5,6]。同時也有學者認為外商直接投資和環境污染之間可能存在非線性關系,并借助環境EKC曲線進行了分析,結果表明,兩者之間的確存在復雜的非線性聯系[7]。

但是又有學者認為由于不同國家的國情不同,在分析外商直接投資的生態效應時應做到具體問題具體分析。發達國家是國際資本的主要流出國,而發展中國家由于較低的生產成本則承接了大量的外商直接投資,這也是以中國為代表的發展中國家近些年快速發展的重要原因之一。但是研究表明,外國直接投資的流入會普遍增加這些國家污染氣體的排放,例如二氧化碳、二氧化硫等[8]。更有學者對這些發展中國家進行了更加深入的分析,包括海灣國家、阿富汗、伊拉克、土耳其以及印度等發展中國家的證據都表明外商直接投資會顯著增加當地的環境污染水平[9,10,11,12],但是也有一些發展中國家呈現了不一樣的關系,對拉丁美洲國家的研究表明,外國直接投資并不會增加該地區的污染水平[13]。而中國作為最大的發展中國家,在早期由于引進外資體制不完善以及環境規制不嚴格等漏洞[14],同樣面對外商直接投資帶來的環境污染問題[15,16,17],但是隨著經濟發展水平的不斷提升,引進外資要求的不斷提高以及環境監管體制的不斷完善,外商直接投資的技術效應得到了充分發揮,一定程度上減輕了當地的污染物排放水平[18,19],這證明在中國外商直接投資與環境污染之間存在非線性聯系[20]。

而近年來,隨著全球變暖問題的日益突出以及全球一體化進程的加快,外商直接投資對區域碳排放強度的影響也便成為當前研究領域的前沿話題。大多數學者都認同外商直接投資的流入會顯著增加當地碳排放水平。這是因為外商直接投資數量的增加會增加能源消耗,而在單位碳排放較高水平的發展中國家,這無疑會增加溫室氣體的排放[21],同時外商直接投資也會破壞當地的自然植物,削弱了光合作用對二氧化碳的調節作用[22],同時由于清潔能源在發展中國家能源消費結構中占比較小,而不得不選用碳排放更多的石油或煤炭[23]。但是為獲取經濟增長,很多發展中國家依舊大量引入外商直接投資[24],這大大增加了世界各國應對全球氣候變暖問題的壓力。有學者指出,各國應該正確看待外商直接投資與碳排放之間的聯系,因為外商直接投資的技術效應往往會降低當地碳排放水平,而其規模效應和結構效應則會增加區域碳排放,只要平衡好三者的關系,便可做到吸引外資與低碳減排兼顧[25]。

而中國2009年在哥本哈根做出了減排40%-45%的承諾[26],與匯率等國際貿易因素的負向作用不同,外商直接投資的增加會提高中國的碳排放水平[27,28],而有學者在對具體行業進行分析后認為中國應加大吸引外資的力度,因為外商直接投資的技術效應對中國工業的碳排放有著顯著的正面影響[29],這可能與行業特性有關[30]。由于區域創新能力不均衡是當前中國節能減排工作面臨的重要問題[31],而引進外資能夠一定程度上彌補這一不足,所以外商直接投資的技術效應更多的是通過增強區域創新能力實現的[32]。隨著資本的涌入,用于技術創新以及創新人才培養的資金也隨之增長,由于技術不成熟或生產線落后導致的二氧化碳超標準排放的問題也迎刃而解[33],因此,各國應充分利用外商直接投資的技術效應[34],以緩解當前全球變暖問題日益嚴重的現狀。

但有學者對省級面板數據研究后發現,因為發現外商直接投資的技術正效應卻小于其帶來的規模負效應[35]。外商直接投資與碳排放的聯系也會因地區不同而有著不同的結果,在開放程度更高的東部地區,外商直接投資有著正向的碳排放效應,而在偏遠的西部地區,外商直接投資水平的增加則會降低當地的碳排放水平[36],但在這些地區內部,外商直接投資與碳排放強度之間的聯系在不同省份卻有著相似的結果[37]。

綜上所述,目前雖然已經有研究關注了外商直接投資對中國區域碳排放強度的影響,但這一領域的研究仍然存在一定的局限性。首先,由于碳排放存在空間溢出效應,所以碳排放強度很可能存在空間相關性,但是少有人從空間計量的角度討論兩者的統計聯系。其次,多數研究忽略的不同省份吸引外商直接投資與碳排放的地區異質性,這可能會在一定程度上導致對兩者統計聯系的估計偏差,進而影響實證結果的準確性。最后,從研究方法來看,以往的研究多為線性分析,較少有人考慮外商直接投資與區域碳排放強度之間的非線性關系。

三、模型設計與變量描述

(一)基準線性回歸模型

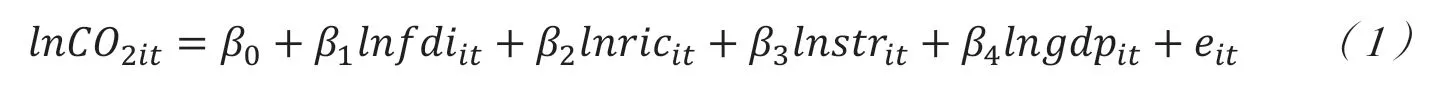

本文采用包含以下方程作為回歸分析的基準形式,基本表達式為:

其中,CO2it表示第i個省在第t年的二氧化碳排放水平,fdiit表示第i個省在第t年實際接受的外商直接投資,ricit表示第i個省在第t年的區域創新能力,strit和gdpit分別為產業結構和人均生產總值。為檢驗經濟發展水平與碳排放之間是否存在環境庫茨涅茲曲線(EKC)關系,本文在經濟規模中引入pgdp的平方項。同時考慮到二氧化碳排放帶來的影響具有一定的時滯效應,即當期環境污染可能會受到前期影響,本文在計量模型中引入環境污染滯后一期變量inCO2it-1,得到本文基準線性回歸模型:

(二)空間面板計量模型

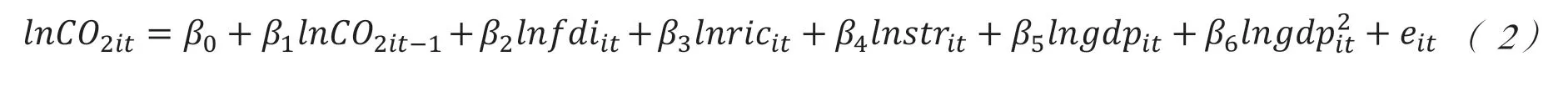

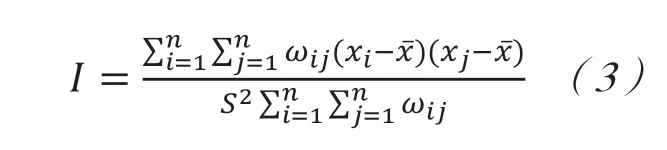

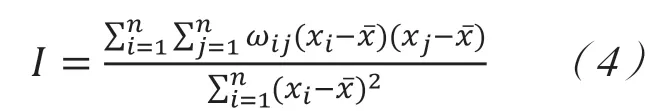

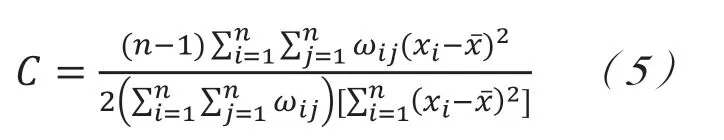

回歸方程(2)是未考慮空間效應的普通回歸方程,根據前文討論,省域間二氧化碳排放和外商直接投資的空間效應很可能是存在的。為對碳排放的空間溢出效應進行全面考察,本文分別采用全局和局域空間相關性進行檢查。全局空間相關性采用Moran’s I和Geary’s C指數進行判別,其計算公式分別為:

Moran’s I指數的計算結果一般介于[-1, 1]之間,大于零則表示正自相關,即高值與高值相鄰、低值與低值相鄰;反之同理。Geary’s C指數的計算公式為:

對于空間權重矩陣(W)的解釋如下:綜合考慮地理距離和經濟屬性的雙重影響,本文分別采用三種空間權重矩陣。第一種為常見的地理距離權重矩陣(W1),其元素ωit為示i地區省會與j地區省會最近公路里程的倒數的平方;但距離并不是決定兩地經濟發展和碳排放水平的唯一因素,為使結果更為可靠,此處引入經濟距離權重矩陣(W2),其元素ωit為示i與j地區人均GDP年均值絕對差值的倒數;最后為綜合地理信息因素和經濟發展水平差異,本文還構造了地理與經濟距離的嵌套權重矩陣(W3)W3=ρW1+(1-ρ)W2,ρ介于0-1之間,為簡化分析過程,本文ρ取0.5。

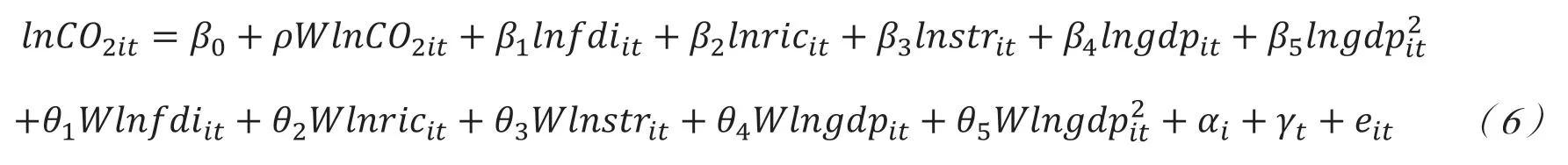

為了確定模型的具體形式,分別進行了Moran’s I檢驗、Geary’s C檢驗、LM檢驗、Wald檢驗、LR檢驗和Hausman檢驗。檢驗結果顯示,Moran’s I和Geary’s C檢驗在大多數年份都通過了顯著性檢驗,表明本文選取的變量具備明顯的空間依賴性。LM檢驗結果顯示拒絕原假設,接受空間誤差模型,拒絕空間滯后模型;Wald檢驗和LR檢驗結果顯示,統計量分別都在1%的顯著性水平上拒絕了原假設,本文選取的數據樣本更加傾向于空間杜賓模型,且無法簡化為空間滯后模型和空間誤差模型。最后通過Hausman檢驗,在分別固定時間、空間和同時控制兩者的三種情況下,應優選雙固定效應,這一檢驗過程將在本文4.2部分詳細說明。最終確定本文選用同時固定時間和地區的空間杜賓模型,其基本表達式為:

其中,ρ是本地區碳排放與相鄰地區碳排放空間相互作用的方向與程度,Wi是30×30階的空間權重矩陣;β1-4分別表示各解釋變量的彈性系數,θ1-4分別表示各解釋變量的空間滯后項的彈性系數;ai是個體固定效應,γt是時間固定效應,eit是隨機誤差項。

(三)變量選取與數據來源

1.被解釋變量

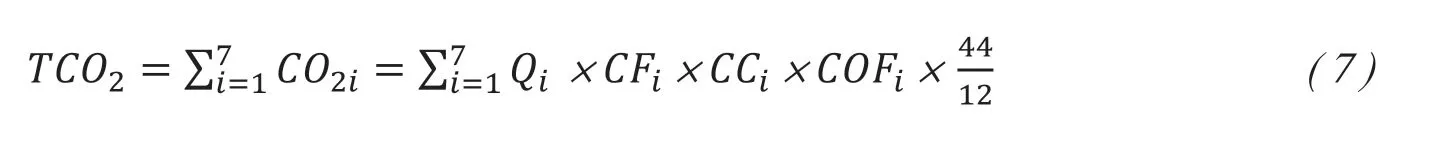

省級區域碳排放數據說明。目前,我國碳排放主要來源于化石燃料燃燒和工業生產過程。根據CDIAC和一些研究人員的估計,化石燃料的CO2排放量約占總量的90%,另外10%來自中國的水泥和石灰生產,化石燃料主要包含煤炭、焦炭、石油(分為燃料油、汽油、煤油、柴油)、天然氣四大類。工業生產過程中CO2排放主要包括水泥、石灰、電石等生產過程中所產生的CO2。根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC, 2006)和Hao & Wei (2015)的研究,本文計算了中國30個省(自治區、直轄市)的碳排放量。

化石燃料燃燒產生的碳排放量可以用各種能源消費量(標準噸煤)與二氧化碳排放系數相乘后加總得到,具體計算公式如下:

其中,TCO2代表各類化石能源消耗所釋放出的二氧化碳總量,Qi代表30個省(自治區、直轄市)(西藏除外)第種能源的最終消耗量,CFi代表各能源消耗所釋放出的熱值,CCi代表能源中的含碳量,COFi代表碳氧化因子,CFi×CCi×COFi代表碳排放系數,代表二氧化碳排放系數。

水泥生產過程的碳排放量計算公式為:

其中,CCO2代表水泥生產過程中釋放的CO2總量,QC代表工業生產的水泥總量,ECcement代表水泥生產過程CO2排放系數。

2.解釋變量

(1)外商直接投資(fdi)。采用各地區各省實際利用外商直接投資額(億元)作為外商直接投資的代理變量。

(2)區域創新能力(ric)。采用各省科研機構科技研發總經費(R&D)作為區域創新能力的代理變量。

(3)產業結構(str)。采用各省第三與第二產業增加值的比值來衡量產業調整的狀況。

(4)人均國內生產總值(pgdp)。以各省當年GDP總數除以當年人口總數獲得,GDP以2005年為基期對其進行平減。

3.數據來源說明

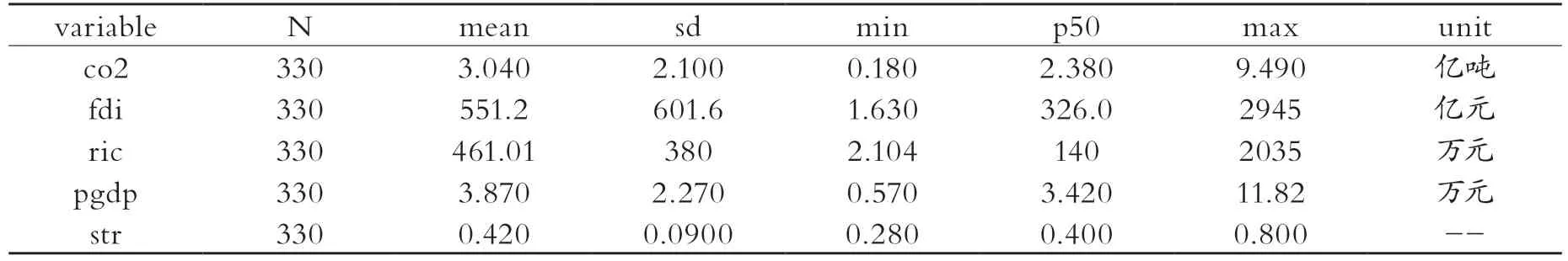

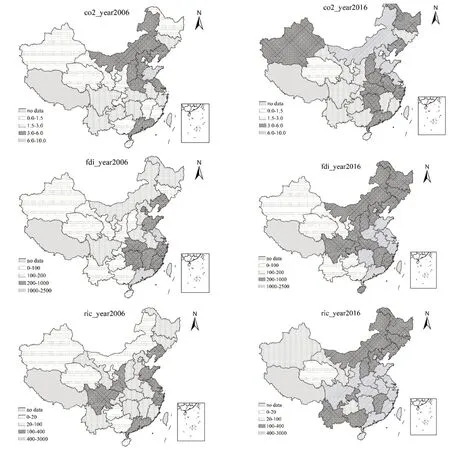

由于數據獲得的局限性,港、澳、臺、西藏數據無法獲取或殘缺,故本文選取2006-2016年中國30個省/直轄市/自治區共計11年的面板數據,來源于《中國統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國環境統計年鑒》、國家統計局以及各地區省級統計年鑒。樣本描述性檢驗見表1,中國區域二氧化碳排放水平、接受外來直接投資和區域創新能力分布圖見圖1。

表1 變量描述性統計

圖1 2006年和2016年本文主要變量的變化

四、實證分析及估計結果

(一)基準回歸結果

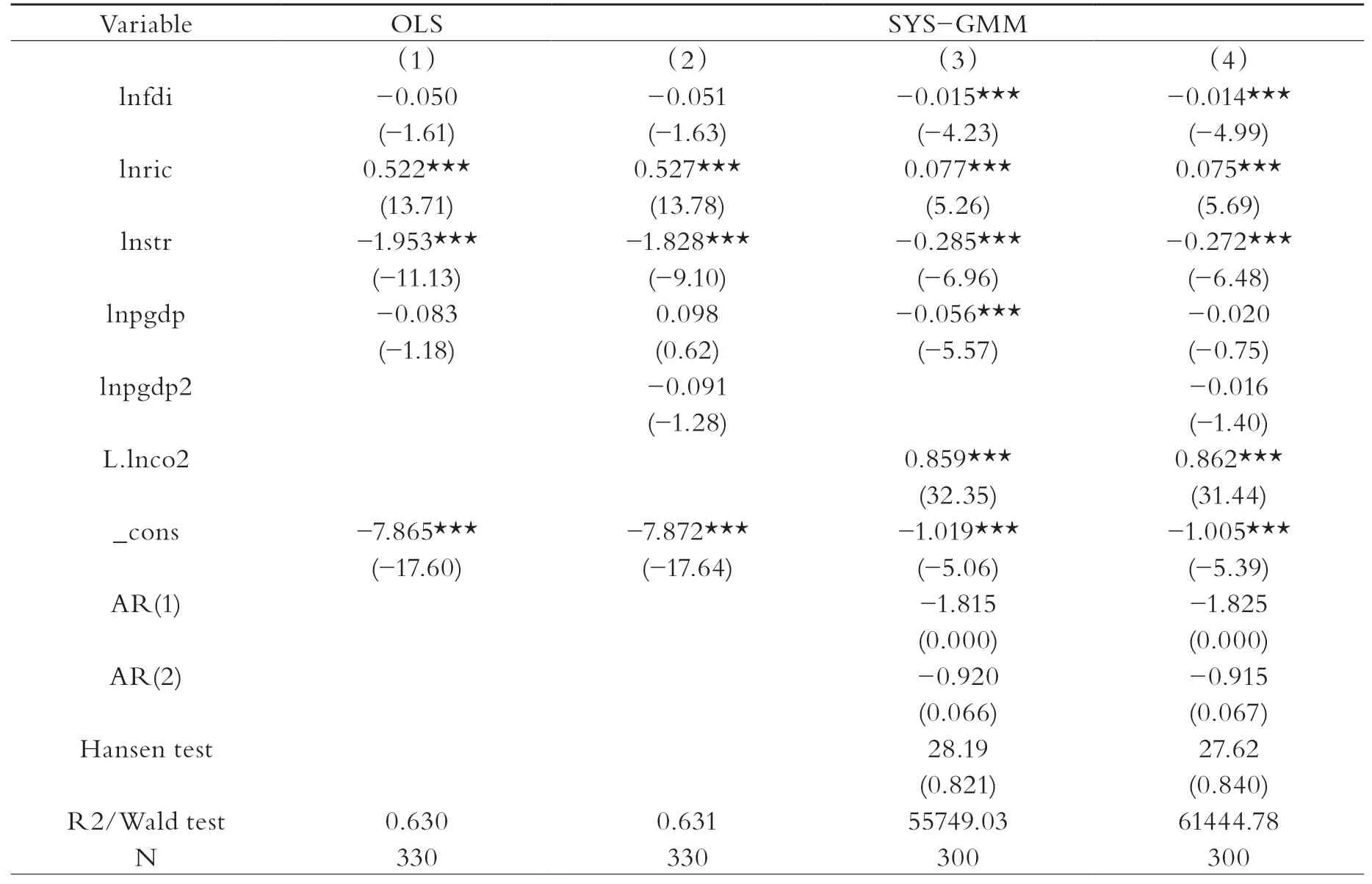

表2第(1-2)列和第(3-4)列分別是OLS和SYS-GMM的回歸結果。OLS回歸結果中R2顯示模型整體擬合度較高。SYS-GMM回歸結果中AR (1)和AR (2)結果顯示模型存在一階序列自相關,但不存在二階序列自相關;Hansen test 結果表明,工具變量不存在過度識別,Wald檢驗結果表明模型整體高度顯著。傳統的OLS方法對面板數據進行估計時會高估解釋變量對被解釋變量的影響,而SYS-GMM方法可以解決OLS估計參數的有偏性和非一致性問題, 提高了分析結果的準確性,因此本文主要以SYS-GMM回歸結果為參考。結果表明,外商直接投資將會有效降低區域碳排放,fdi每提高1%,則中國碳排放降低0.015%;但區域創新能力的提高卻恰恰相反,將會帶動碳排放水平的提高,這一結果并不能單純解讀為反對地區加大科研資金投入。值得注意的是,此處兩種回歸方式中,pgdp的平方項均不顯著,初步判定在未考慮空間效應的傳統線性回歸中,區域碳排放與經濟發展水平之間并不存在顯著的EKC關系。

表2 基準回歸結果

(二)空間異質性

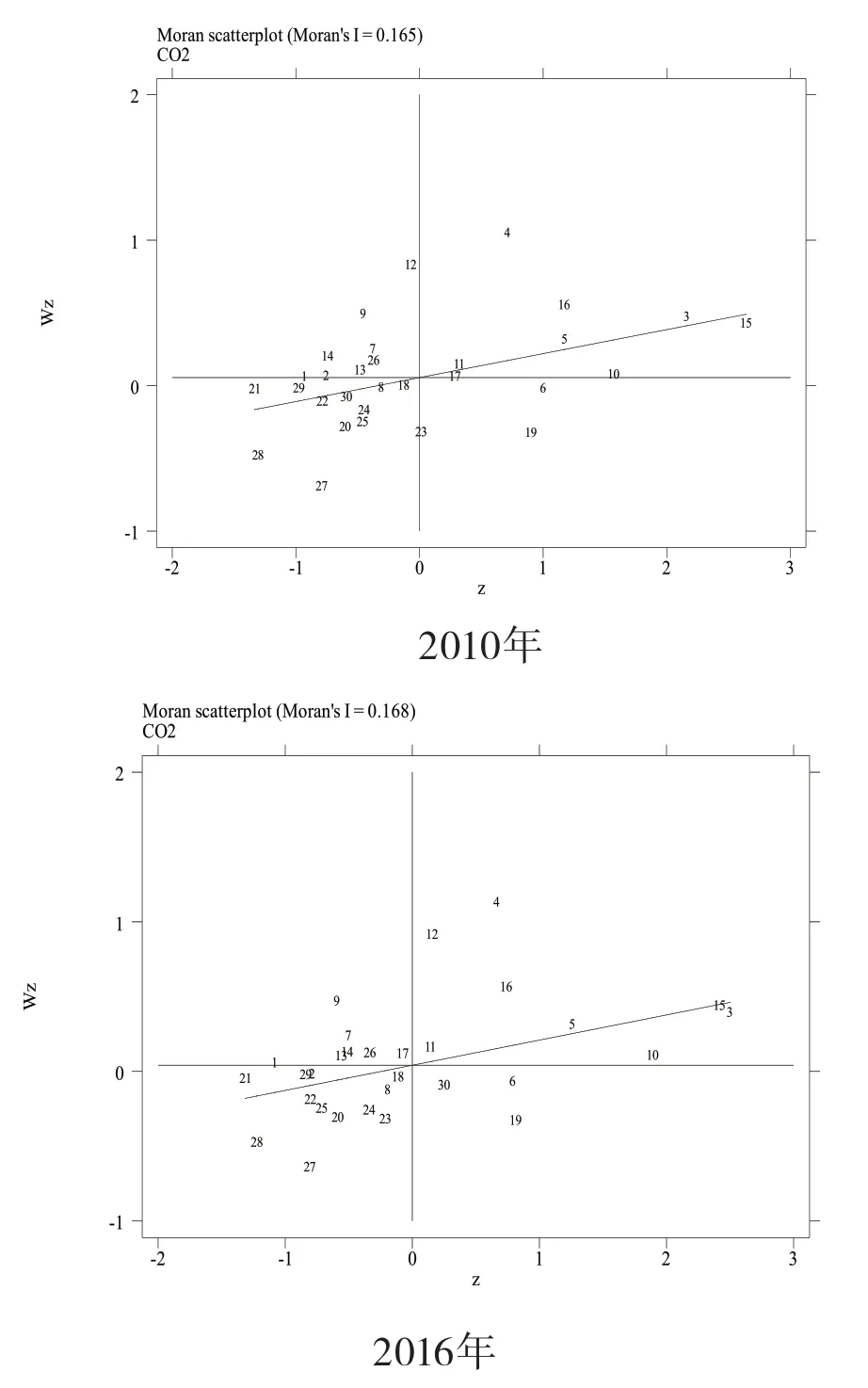

圖2展示了部分年份全局空間相關性檢驗結果。結果顯示,在地理距離權重矩陣(W1)下,Moran’s I指數均大于0且大都顯著,同時Geary’s C指數均小于1但均不顯著,這表明二氧化碳排放的空間相關性在距離這一空間關聯特征下并不明顯。在經濟距離權重矩陣(W2)和下,Moran’s I指數和Geary’s C指數均高度顯著;在嵌套權重矩陣(W3)下,Moran’s I指數和Geary’s C指數基本顯著。說明區域碳排放與單純經濟發展差異上的空間關聯相對密切,與地理距離和經濟發展的嵌套空間關聯特征同樣值得引起重視。作為參考,本文依然保留W1矩陣。由二氧化碳排放散點圖可知,山東、江蘇、內蒙古、河南、河北以及山西地區一直屬于“高-高”集聚型碳排放省份。

圖2 地理距離權重矩陣下部分年份中國省域二氧化碳排放散點圖

(三)空間溢出效應

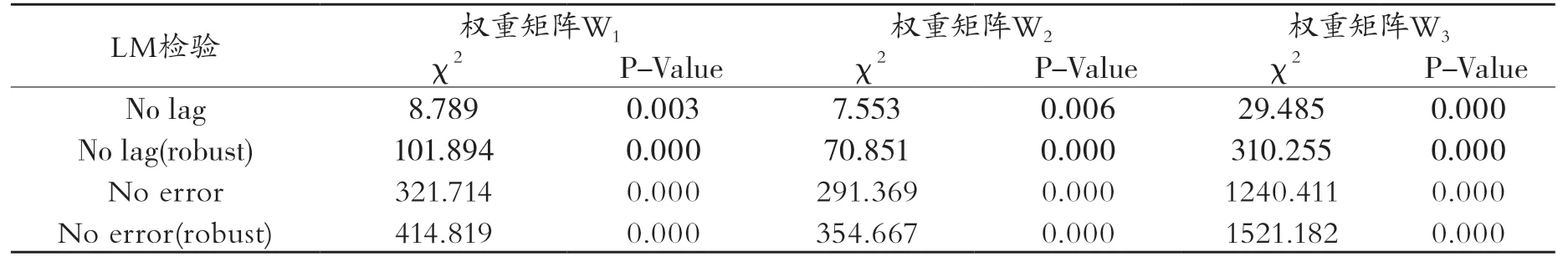

在對方程(6)進行參數估計之前,我們首先要通過(robust)LM檢驗對空間滯后模型和空間誤差模型進行比較。表3中的結果顯示,在三種不同的權重矩陣下,針對空間滯后模型的LM檢驗值在1%的水平上顯著,則此時應拒絕原假設,即拒絕空間誤滯后模型而選擇更優的空間誤差模型。

表3 空間面板模型的LM檢驗結果

而后,需要通過Wald檢驗和LR檢驗來判別空間面板模型的具體形式,其判別原則是:當LR和Wald檢驗的兩個假設均被拒絕,則空間杜賓模型是估計空間面板模型的最佳選擇。篇幅有限,此處并未報告全部檢驗結果,由結果可知,在三種空間權重矩陣下,LR檢驗結果的p值小于5%,則應拒絕原假設,空間杜賓模型不可以簡化為空間滯后模型;Wald檢驗結果在1%水平上顯著,此時可以確定空間杜賓模型是本文估計空間面板模型的最佳選擇。最后進行hausman檢驗,結果顯示p值小于5%,應拒絕原假設,應選擇雙固定效應,表4是對方程(6)進行參數估計的結果。

由表4結果可知,在三種不同權重矩陣下,外商直接投資和區域創新能力對碳排放的影響方式并未改變,與基準回歸結果保持一致,且在不同水平上顯著。顯然,在考慮空間溢出效應后,W*lnfdi的系數為負,外商直接投資對降低區域二氧化碳排放的效果更為突出,同時區域創新能力對碳排放的增加也更為突出。參考圖2中地圖分布,在所選樣本年限區間內,區域創新能力的提高與碳排放量提高的省份重合較多。其次,產業結構在很大程度上影響了區域碳排放,第三產業增加值的相對提升將會有效提高區域碳排放。最后,表4中pgdp的平方項并不能直接表明EKC曲線的拐點不存在,需要計算解釋變量在空間計量經濟學模型計算中的直接效應和間接效應,兩者加總得到的總效應全面反映了解釋變量與因變量之間的相互關系,才能與非空間計量模型得到的結果進行比較,詳細結果見表5。

表4 區域碳排放量的空間杜賓模型估計結果

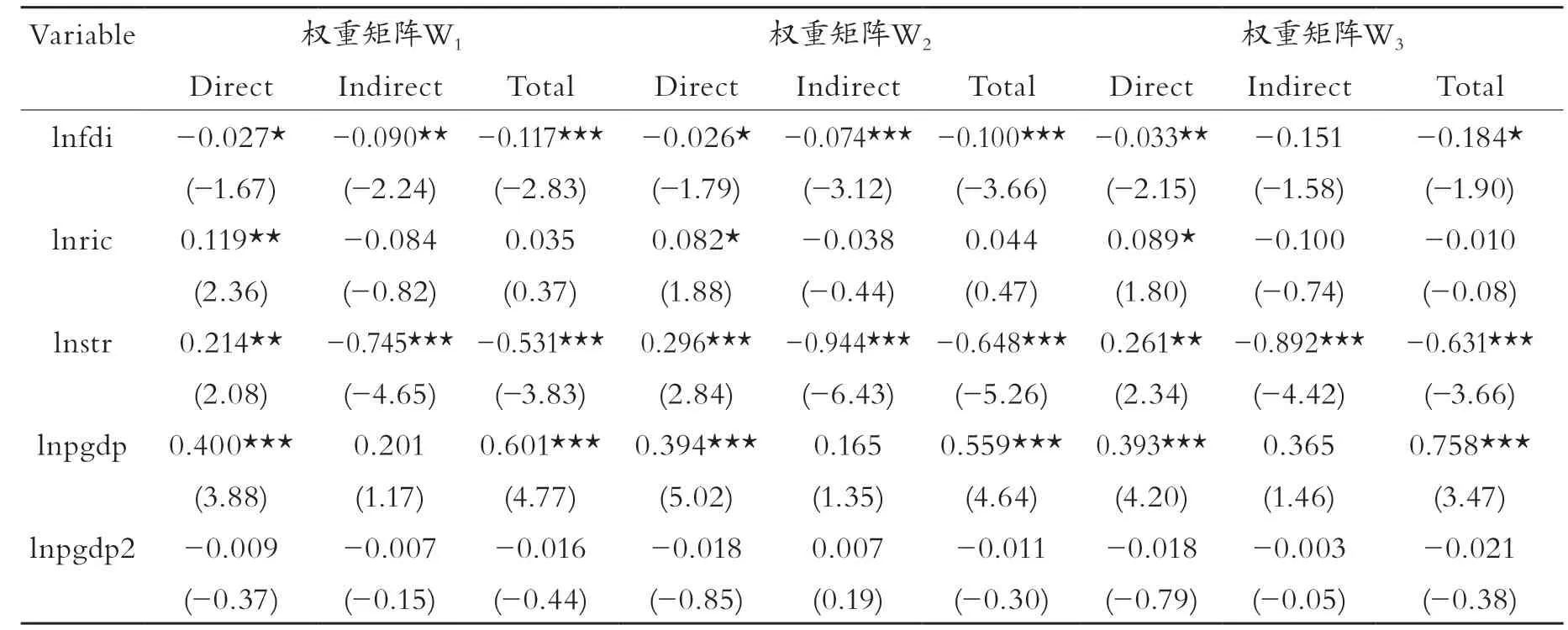

基于空間杜賓模型偏微分方法對空間溢出效應進行分解,結果見表5。總效應可以分解為兩部分,一部分是直接效應,即本地區直接利用外商直接投資對本地區碳排放的影響;另一部分是間接效應即溢出效應,表示本地吸收的外商直接投資和投入的科研經費對與其存在空間關聯地區的影響。根據表5結果可知,在地理距離權重矩陣W1下,外商直接投資對降低區域碳排放的間接溢出效應顯著;經濟距離權重W2下,兩地的經濟關系越緊密則溢出的抑制效應越明顯,從系數關系上看甚至大于對本區域碳排放的影響。但pgdp平方項依然不顯著,本文樣本在考慮空間效應的回歸中,區域碳排放與經濟發展水平之間并不存在顯著的EKC關系。

表5 空間杜賓模型的直接效應、間接效應和總效應

五、結果分析

(一)基準回歸結果分析

根據表2中OLS和SYS-GMM基準回歸結果,可做以下討論。外商直接投資和區域創新投入分別降低和加劇了區域碳排放,其系數均至少在1%的水平上顯著,且區域創新投入的彈性系數更大。分析其原因:

第一,結合圖2,在2006-2016年間,外商直接投資主要集中于東部沿海省份,以廣東、江蘇、上海和浙江等地區為代表,但我國主要碳排放地區集中在華北地區,以河北、山東、內蒙古和江蘇為代表,僅有少數省份存在重疊。

第二,再次結合圖2,在2006-2016年間,本文中區域創新能力提升最快的省份為廣東、江蘇、山東、北京和浙江,與高碳排放地區存在一定程度的重疊,主要集中于江蘇、四川等南北過渡地帶。本文認為其內在的機理是,高碳排放地區通常而言經濟發展水平較為發達,自然也對創新和科研投入更為重視。

(二)空間溢出效應結果分析

根據表4-5中固定效應下空間杜賓模型的回歸結果,可做以下討論。外商直接投資和區域創新投入分別降低和加劇了區域碳排放的效果更加明顯,同時,產業結構和人均GDP對碳排放具有顯著正效應,這與基準回歸分析存在差異但是空間杜賓模型給出的結果更為顯著,更為可靠。分析其原因:

第一,由表5結果分析可得,外商直接投資對相對應空間權重矩陣下聯系較為緊密的地區存在顯著的間接溢出效應,同時,這一效應對于其自身同樣適用,即在溢出效應下相關地域的外商直接投資也會降低本地區的碳排放,從計量角度看這是間接效應的兩種不同路徑,原理相同。

第二,在空間效應下,區域創新能力影響碳排放的顯著程度較低,在表5對其進行分解后,在三種不同空間權重矩陣下,僅有在地理距離權重矩陣下直接效應達到了5%的顯著性水平,其余均不顯著。這一結果,表明我國高速增長的區域創新能力已經在部分地區對本地區產生了一定效果。

第三,人均GDP的增長對碳排放產生了顯而易見的促進作用,但是分解后發現,產業結構的快速變化產生了值得注意的結果,對于本地區碳排放產生了正向效應同時對相關聯地域產生了顯著的負效應,表5結果顯示,在不同矩陣下這一結果相同且總效應為負,與表4中W*lnstr的系數一致。

六、結論與政策建議

本文選取了中國30個省/直轄市/自治區自2006—2016年的面板數據,運用基準回歸分析和空間杜賓模型,通過外商直接投資和區域創新這一角度進行剖析,得出的主要結論和相應的政策建議有如下三點。

第一,外商直接投資有效降低了我國區域二氧化碳排放水平,且空間溢出效應明顯。改革開放四十年來,我國通過逐步開放各領域并吸引外資,實現了超高速的穩定增長,同時引進了大量的高污染高排放產業。地方政策應當因地制宜,根據地區產業集群分布,設定并落實嚴格的外資引進政策,積極發揮其具備更低碳技術的空間溢出優勢。

第二,地區科研經費的持續增加仍處于初級投資階段,尚未產生低碳減排的溢出效應。在本文的研究期間,中國各省的區域創新能力在原有基礎上翻了兩至三番,處于自主提高創新能力的初期,自主科研渠道建設需要兼收并蓄,在嚴格把控外資準入的前提下,鼓勵并引導科研機構找到外商直接投資與綠色發展的契合點。

第三,區域產業結構的升級易產生降低碳排放的溢出效應,但對本地區的直接效應卻相反。完整的工業化體系必將導致更加精細化的區域間合作分工,產業增加值的平衡發展才是產生良好空間溢出效應的前提,在統籌區域經濟發展時,政府要著重打破時間和空間的壁壘,培養相對落后地區和相對封閉地區對空間溢出效應的吸收能力,通過對口幫扶等措施優化產業結構,共享低碳技術改革的紅利。