百工尋蹤:山西廣靈水神堂圖像的解讀*

伊 寶,江文逸,史宏蕾

(山西大學科學技術史研究所,山西太原 030006)

0 引言

圖像具有文字所不具備的形象生動、直觀性強的特點,更便于讀者理解。在科學技術專著中,圖像的重要性尤為明顯,不僅能影像化傳遞技術史的相關信息,而且還能引導人們生活生產的實踐。英國學者李約瑟曾評價中國是一個具有圖學傳統的國家,這在一定程度上肯定了中國古代技術成就。他的《中國科學技術史》借助古代插圖糾正了人們以往對中國古代技術成就錯誤的觀點及見解,奠定了中國圖學在世界圖學史中的地位。[1]學者劉克明認為明朝是中國圖學發展的繁榮時期,當時科技著作已出現大量插圖。[2]

明朝文獻典籍插圖中,最具代表性的圖學著作當數宋應星的《天工開物》,所述內容皆是百工生產生活,重點突出百工的技藝,被譽為明朝的“百工圖”。山西水神堂中的壁畫——“百工圖”借鑒《天工開物》中百工圖的繪畫技法,以工筆重現大同地區的百工技藝。筆者以《天工開物》為視域,借助“二重證據法”、圖像學相關方法,輔之田野調查,著力挖掘其技藝內涵,以期為研究古代工藝技術提供重要資料,也為以“語—圖”互文關系的新角度研究科技史插圖提供新的路徑。[3]

1 山西廣靈水神堂百工圖概述

山西省大同市廣靈縣東南壺泉鎮有壺山一座,山上有廟,名為水神堂。始建于明代嘉靖年間,初名豐水神祠,清代乾隆年間修建文昌閣,后改名水神堂。因廣靈縣地處塞北,當地氣候環境惡劣,人們對水的依賴與恐懼促成了對水的崇拜,故將水賦予神的形象,筑廟祭祀。[4]水神堂坐北朝南,面積約7 600 m2,平面呈八邊形,為八合院,寺內代表性建筑為靈應寶塔、文昌閣、圣母殿等,現存建筑大部分為清代修建。此處既是一處宗教祭祀場所,同時也是北方園林景觀的典范,寺廟依山傍水,風景雅致,有江南靈秀之味。

寺廟之內有一座靈應寶塔,為六角七層式磚塔構造,內部實心,不可攀登。除此之外,還有圣母殿、大士庵、百工社、文昌閣、鐘鼓樓等,整個建筑在山色水景之中相得益彰,流連之間美不勝收。

其中的百工社是極小的一座廟宇,與圣母殿毗鄰,建筑為單檐硬山式清代樣式,寬度為8.33 m,深度為7.57 m。殿內原本有塑像,后被毀壞。據老人們口述,此殿中央曾塑有三尊大像,分別是魯班、老子與孔子,象征工道儒三家。每逢農歷二月十五日和五月初七日,周圍工匠來此祭祀魯班祖師。同時,作為民間祭祀習俗,祭祀魯班也有祈求五谷豐登、百業興旺的寓意。

殿內北壁壁畫已毀。目前,只有東西兩壁完整地保留了40 幅“百工圖”,涉及40 多種行業和手藝(有的圖像一幅圖中包含多種工藝)。百工一詞只是一種籠統的概念,泛指民間三教九流之中的一眾手藝與各類行業,而且在不同朝代當中亦有變數。例如,明代宋應星《天工開物》之中用了上中下三篇,共18 卷,附圖121幅,描繪了130 多項工藝技術,這應該是民間百工圖的集大成者。在廣靈水神廟百工社的圖像之中,與《天工開物》之中符合的工藝約有十余類。相鄰的河北省蔚縣(舊屬于山西大同府)夏源關帝廟東西配殿的墻上繪制了64 幅百工圖像,16 幅為一組列于四面墻壁之上,同樣將《天工開物》中的多種工藝進行了細致描繪,畫面栩栩如生,每幅圖下均有文字標注,總共64行,行行生動形象。[5]與廣靈百工社不同的是,蔚縣的“百工圖”被安排在關帝廟的配殿兩側,并不像廣靈水神堂內設有專門場所。這兩組百工圖大量描繪的則是代表了三教九流中的各行各業。這些行業涉及人們的衣、食、住、行諸多方面,完全是民間生活的真實再現。同時由于百工圖像是藝術圖像和科技圖像結合的產物,看似單純的表現手法和樣式中,既有很強的客觀力量,又有較高的美學價值;既重視視覺的表達,又強調文化屬性。這對我們研究壁畫中的藝術非常重要。[6]

2 西壁圖像中的工藝表達

百工社西壁分4 層結構連環繪畫,每層為5 幅圖像,從左至右的順序如下:第一層,腰帶行、估衣局、鑄鐵鋪、營造行、泥工行;第二層,改換纓帽行、漂布店、麥餅鋪、染布分色行、制香店;第三層:屠宰行、小酒館、雜貨鋪、義當鋪、書籍齋;第四層:剃頭刮臉修鞋鋪、磨坊及騾馬市場、豆腐坊、皮衣局。這些圖像當中,大部分都沒有題記,只有極個別在門口有一塊小牌匾。而蔚縣“百工圖”的每幅圖像左上方或右上方均模仿了水陸寺觀壁畫榜題,有詳細說明,如鑄鐵鋪、切煙鋪、氈帽鋪、脂肉俱全、水中生色、描畫丹青等,或直接或間接地對此類工藝行當充分講解,便于了解。由于廣靈百工社的圖像大部分都沒有題記,個別圖像只能通過與蔚縣相仿的情景進行辨認,大部分圖像繪制得較為直觀明了,第一時間就可以了解其具體工種。這種清晰的圖式方法正是將工種與工藝準確傳達的優勢所在。

雖然廣靈百工社僅殘余40 幅圖像,但每幅圖像所包含的信息量極大,從中選取了一些具有代表性的圖像進行解讀,便于我們深入了解清代工藝技術的發展與演化,同時也能為山西寺觀壁畫的語言拓寬提供例證。

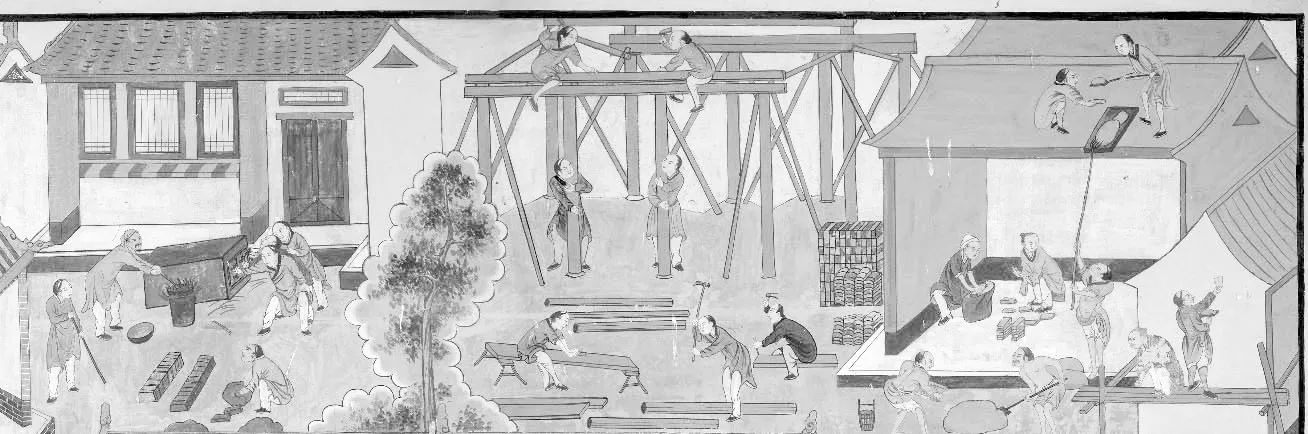

西壁右側的3 幅圖分別是鑄鐵鋪、營造行、泥工行,其表現內容豐富,科技價值極高,人物造型與神態也極其生動。3 幅圖都以寫實具象的筆調對古代鑄造工藝、建筑技術進行了全方位的圖像表征,使得我們對古人的工藝技術有了新的認識。

2.1 “冶鐵鼓風圖”中的技術表達

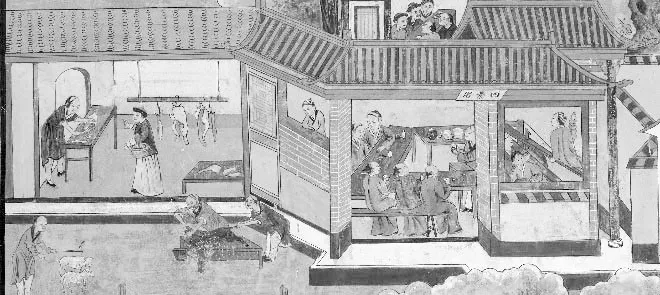

西壁左三的鑄鐵鋪畫面繪有6 個人物(圖1,場景1),呈三聚三散的構圖布局。畫面中上方為一處民宅,中間的“冶鐵鼓風圖”是整幅圖像的核心部分,左側一位中年人手持鐵夾正在夾取熔鐵的坩堝,爐火在風匣的作用下十分旺盛,右側三位年輕后生下蹲,正在推拉風匣。[7]明代煉鐵技術中有一項重要的技術,便是鼓風器已由活門改為活塞推拉式,這項發明比歐洲早一二百年。[8]令人驚訝的是,北方民間所用的鼓風風匣一般是單柄推拉式,即使在蔚縣百工圖中的此類場景的描繪中,也不過是一柄加長拉柄、二人共用的大風匣,而此處的三人共拉式設計勢必能夠提高鼓風效率。清代對煤炭的使用已經較為廣泛,這主要歸結于采煤技術的提高。當時記載采煤技術較多的文獻是《天工開物》和《顏山雜記》,其中特別是關于專用氣井、氣巷的記載,反映了明末清初在煤礦設計、監造方面達到了新的技術高度,采煤量也越來越多。[9]上述三人共拉式風箱在山西北部更加普及,這種風匣能夠提供強勁的風力,但必然會涉及相互協調的問題,一旦推拉不同頻將會影響風力的輸出,降低鼓風效能,很顯然這是一種設計精巧的機械作業設備。畫面下方的左右二人,一站一蹲,左側站立者手持鐵棍,正在目不轉睛地盯著中年人,等待鐵水出爐;右側一人正蹲地翻砂,鑄鐵的模具為沙模,好的沙模配比能提高鐵錠的質量,顯然,畫中工匠來回揉搓是為了制得沒有砂眼的模具。據《天工開物》下篇“五金”記載:“其鐵流入塘內,數人執持柳木棍排立墻上,先以污潮泥曬干,舂篩細羅如面,一人疾手撒攪,眾人柳棍疾攪,即時炒成熟鐵。”明代鑄鐵工藝已相當協調。[10]畫面的中心部分,是制作好的鐵錠模具,整幅畫面在激烈的場景中完整地展示了鑄鐵各環節的工藝流程。

2.2 營造技藝圖像之呈現

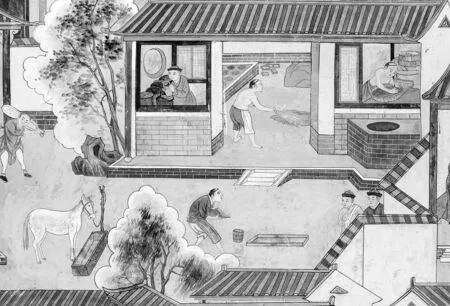

鑄鐵鋪的右側(圖1,場景2)同樣是一組忙碌的場景,斫木、開榫卯、上梁、推刨、支柱,剎那間讓我們置身于木屑橫飛的建筑工地,這種磚木混合式結構住宅是北方民居最主要的房屋樣式。粗壯的房梁和輕巧的檁條使得這些木構在沒有建成時已經極具美感。每位工人的認真與專注是確保房屋保存完好的關鍵,《營造法式》的法度實現正是在這些高超工匠手中的具體表達。

圖1 鑄鐵鋪、營造行、泥工行

右側可以看作此幅圖像的延續與結束。泥匠的細致與耐心是確保防漏和防潮的主要部分,畫面中(圖1,場景3)的9 人各司其職,有和泥匠、抹墻匠、上泥匠、磨磚匠。泥巴經過加入麥殼和沙粒提高了附著度,可以看到上泥師傅利用叉子將泥巴翻到房頂之上。如果泥水配比失調或者不夠黏合,泥巴自然會散掉,絕對不能形成一體。磨磚是古代建筑工藝的一個精細活,將手工青磚在石頭上反復磨制,能夠有效提高磚塊的平整度。這樣砌出的墻面接縫細窄整齊,美觀結實,但極耗時間,這也是山西能保存大量古建筑的重要因素。例如:現存的山西五臺山的佛寺影壁大概有60 余座,由壁頂、壁身、壁座三部分組成,仔細觀察可以發現均有磨磚藝術的融入,而且哪怕是裝飾用的方雕、斗拱皆見磨磚工藝,可見磨磚藝術之高超。[11]古代營造之事雖有法度,但真正的法度自在人心,優良的工藝與不厭其煩的工序保證是古代建筑藝術的精髓命門。

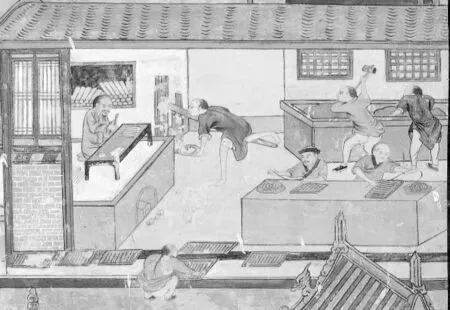

2.3 制香圖之民俗意趣

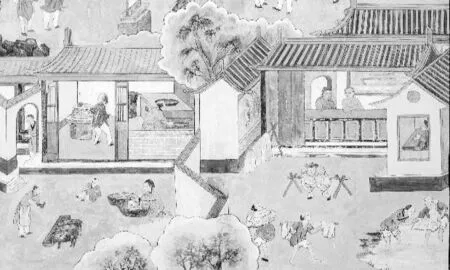

西壁二層右側繪有制香店(圖2),圖像情景異常忙碌,這種工藝在蔚縣壁畫中沒有出現。可見百工圖的繪制應該是因地制宜,香的作用除了祭祀,大部分用于驅蚊增香,是老百姓重要的生活用品。古代家中殷實之人每日必祀祖先,焚香點燭是他們重要的生活習慣,而“香火”一詞也代表著宗嗣綿延,血脈延續。明朝周嘉冑《香乘·卷十二·南方產香》曾記載:“凡香品皆產自南方,南離位,離主火,火為土母,盛則土得養,故沈水、旃檀、熏陸之類多產自嶺南。海表土氣所鐘也。《內典》云香氣湊脾,火陽也,故氣氛烈。”[12]這句話講述香產自南洋,同時更為重要的是,香是陰陽五行中的“火”。香必須經過焚燒而產生香氣,香與火相伴而生,故“香”與“火”逐漸并稱。根據黃典權敘述,文人筆下的“香火”似乎在東漢已見,而六朝尤盛,“香火”一詞在詩文中遠超“薪火”,“香火”的“香”字也比“火”字重要。“薪火相傳”逐漸被“香火傳承”取代。[13]在今天看來,這一詞仍然廣泛適用于當代社會。畫中7 人分4 組進行流水作業,上方的兩人捶打香泥,左側一人利用杠桿壓床壓制香線,右下二人將盤壓好的香線切斷裝盤,下方一名背身的少年晾曬翻制香線,屋內左側老者正在清點包裝,每個環節細節翔實生動。這種工藝的披露如果不經過細致深入地觀察是很難繪制得如此詳細,足以說明清代當地的制香業較為發達。

圖2 制香鋪

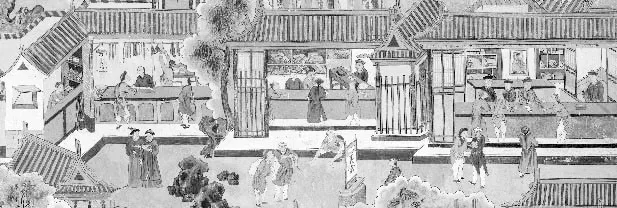

2.4 書籍齋之“草市鎮”描摹

制香圖下是書籍齋(圖3),人來人往,非常熱鬧。書店內部的售賣人員全部身著官服,可見當時對書籍的控制非常嚴格。不僅如此,當時清政府還多次頒布征書令,據乾隆三十七年(1772)正月初四日《上諭》所言:“朕稽古右文、聿資治理,幾余典學……今內府藏書,插架不為不富,然古今來著作之手,無慮數千百家,或逸在名山,未登柱史,正宜及時采集,匯送京師,以彰稽古右文之盛。”直接意圖是“稽古右文”,但其根本是從源頭上管控書籍傳播。[14]這種對知識的封鎖與禁錮,一定程度上導致了中國古代科技逐漸走向衰落。書店旁邊是當鋪,門口立有義當的牌子,店內貨架上整齊碼放著各類當品。柜臺前有3 人正與掌柜討價還價,門口還有身背當品、低語商量之人。當鋪(圖3)門禁森嚴,外墻與門有高大的柵欄保護,這與隔壁左側大門敞開的雜貨鋪(圖3)形成鮮明的對比。而且,兩個門店毗鄰之外,在側面有一小屋形成合圍,院內假山嶙峋,垂柳陰郁,生意之好令人欣喜。這一層還有聽戲說書的小酒館,匾額謂之“四景圖”,店內說書之人手指比劃,但觀其下方不禁啞然,竟然坐在一架大的“河撈床”上。這種木制器具用來壓制一種山西面食——“河撈”,說書之人身兼二職,滔滔不絕的講演與氣定神閑的壓面竟能同時完成,令人贊嘆嬉笑,念其一絕。

圖3 雜貨鋪、當鋪、書籍齋

酒館(圖4)中的賓客完全被說書之人震撼,側身屏息傾聽,全然不覺酒館外正在進行著一場血腥“屠宰”:兩名屠夫,一人摁豬頭,一人扯豬尾,屠夫口中叼刀正欲宰殺,受驚的母豬正在奮力掙扎,聲嘶力竭地嚎叫著。這吸引了酒館內的一名孩童,小孩趴在窗框觀瞧著這場“較量”。屠宰場(圖4)的上方是肉鋪,店內橫木之上用鐵鉤吊掛著宰殺好的豬肉,院內左側一人正手持趕羊鞭驅趕著兩頭綿羊前去宰殺。

圖4 屠宰場、小酒店

2.5 磨豆坊與皮衣局之細節描繪

屠宰場的下方是剃頭刮臉修鞋鋪,三個工種被放在三間相隔的大屋內,這也表明,這三個職業在古代是一個體系的工種。可見古人在服務業的序列當中也有著相互協作的關系。此圖右側是一幅水磨坊圖,巨大的水磨被修造在一間穿水而過的屋內,滔滔的山泉奔騰著涌出磨坊,門口肩扛糧食的農夫絡繹不絕,可見水磨的力量之大遠非人力可比。畫面右側(圖5)還有一幅磨豆腐的場景,展現了篩選黃豆、磨制豆漿、鹵水點制和豆渣飼養的場景。右下最后一幅是皮衣局(圖5),描繪了皮草制作工藝的細節。

圖5 豆腐坊、皮衣局

由于山西廣靈縣地處北部,氣候寒冷,因此,皮草制作工藝在當地極為繁盛。畫面中有皮草滌蕩清洗和捆扎晾曬等諸多環節,尤其是在水中清洗皮毛的二人,手持一張豹皮,正在小河之中仔細認真地翻洗著其中的污垢。可見清代山西北部的生態極好,這些皮草匠人大量捕殺野獸而維持生計,同時對工藝的苛求是制作極品皮草的必備條件。

3 東壁圖像中的工藝表達

東壁描繪了20 幅極具山西地方特色的傳統工藝,同樣為四行五列排序,以庭院屋舍相隔表現了一幅幅生動而有趣的工匠圖。東壁最上端由左至右依次為泥塑匠、丹青行、稼穡行、生藥店、讀書林;第二行為裱糊匠、燒陶制磚行、鐵匠、石匠、酒店;第三行是脫粒坊、制醋坊、銀錢行、榨油坊、編簍坊;第四行為制帽行、粟糧店、分金行、錫工行、編席匠。東壁的圖像較之西壁更加有趣,畫師選取了士農工商各個行業的代表性場景進行描繪,由于清代距離我們最近,表現出來的工藝都非常具有親和力,在觀賞這些畫面的同時仿佛重新回首童年往事一般。

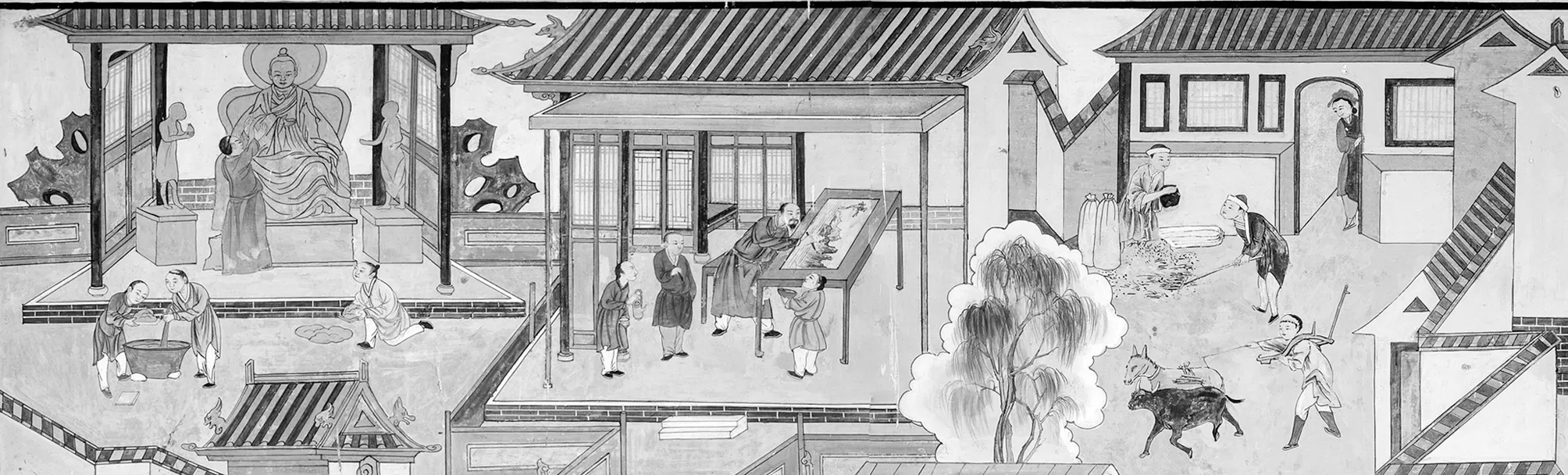

3.1 塑匠工藝表達

東壁左上(圖6)第一幅繪制的是泥塑匠人,泥塑使用的泥巴比前面抹墻的泥更加細膩,尤其是最外一層會加入山西當地的棉花。因此,泥塑的外表更加細膩光滑,棉花在泥土組織當中形成纖維結構,將這些土質牢牢鎖住,達到干而不裂的效果。這不只是個例,山西隰縣千佛庵彩繪泥塑至今都保存較好,它也是選擇黏性強、質地細而純的泥土,對其中的粗泥一般加麻刀,對細泥一般加棉花或綿紙,以增強泥之間的拉力,使泥干后不易開裂,可見當時的泥塑技藝已經得到了很好的推廣。[15]畫面中有4 人,中間的師傅正在塑造一組道教祖師泥像,下方3 名學徒正在和制泥巴、搬用泥巴。正是這種古法才能夠讓山西的寺觀泥塑保存上千年而完好無缺,這是藝匠的功勞。雕塑匠人的右側是丹青行(圖6),一位畫師正在宣紙上繪制水墨山水,左側下方的3 名童子手中持水盂和茶壺侍立。此處的屋舍有亭廊設計,別具雅致,說明了古人對繪畫的崇尚和禮遇。丹青行右側有稼穡圖(圖6)一幅,畫中下方一人牽牛耕種,還有肩扛曲轅犁耕種于綠野的農夫和揚場裝運的農夫,門口一名老嫗側身觀看,對子女勤于農事極其滿意,露出了欣慰的笑容。

圖6 泥塑匠、丹青行、稼穡行

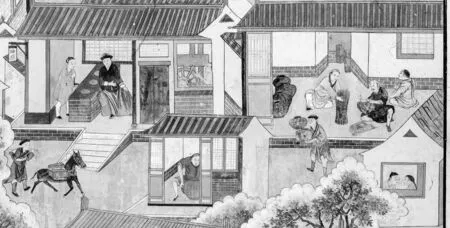

3.2 裱糊匠在晉北窗欞隔扇中的作用

圖7 場景1 為裱糊匠,4 位裱糊師傅端坐在臨時搭建的施工木臺之上裱糊著窗欞,蔚縣同樣有描繪此類工種題材的畫面,內容是裱糊頂棚仰塵。無論是紙糊窗欞或者是仰塵翻新,都是每家每戶在過年之前必須要做的事情,在玻璃沒有盛行的年代,用紙裱糊的窗戶可以起到防風防塵的作用。傳統的裱糊采用的是白色的麻紙,麻紙采用桑樹皮制作,植物纖維能夠起到很好的拉筋作用,而白麻紙又有很好的半透明性,便于采光。清洗過后的面粉打制的漿糊沒有了面筋的干擾,極大提高了紙的黏合力,能夠經歷春夏秋冬四季變換。而且裱作漿糊的面粉用量在清代有嚴格的規定,如裱糊各樣紙張為8 錢(40 g),可見當時裱糊工作的精細。[16]裱糊工作的尾聲是彩繪,利用毛筆將窗欞的空當用淡青色進行彩繪,提高了裱紙的裝飾感,每逢年節,紅彤彤的剪紙在白色的窗紙映襯之下分外喜慶。

3.3 泥瓦匠與鐵匠行的技術要旨

圖7 場景2 描繪的是泥瓦匠,畫中的3 個工種分別是和泥、制磚和捏陶。在左上角建了一孔圓形磚窯,為燒制磚瓦、陶器所用。3 人為純粹的手工藝人,制磚采用了模制法,磚模為一行四個而成。制陶的師傅采用轉盤輪制手法進行拉坯制作,器皿為圓形直筒狀。由于制磚技法嚴苛,要求從制泥到成型須嚴格控制泥的孔隙,因此需要耗費大量的時間來摔制泥巴。磚瓦質量雖然得到了保證,但是產量較低,因此,這一時代的磚瓦木構建筑并非一般的百姓所能承受,只有家境殷實的人家才可以負擔。

圖7 場景3 是鐵匠行,單柄拉桿的風匣是爐火的鼓風設備,在風力的鼓吹之下,烈焰四散,砧板與鐵錘的撞擊聲仿佛清晰可辨。從《王禎農書》中推動面粉篩需要借助機械,這個重要意義就是體現了重型機械中回轉運動變為直線往復運動的標準方式,這是機械運動史上的一次重要變革。[17]圖7 場景4 是石匠鋪,在鐵鑿與榔頭的打擊之下,石板上出現了或橫或豎或傾斜相交的各式線條,石匠們解衣赤膊,揮汗如雨。

3.4 油坊與醋坊之工藝解析

圖7 場景5 是一間酒店,屋內小廝正在提壺打酒,靠墻并排放有4 缸美酒,掌柜在西房正在翻看著賬簿,而院內3 匹毛驢候立,地上有4 筐酒簍放置在鞍架之上。這種酒簍為葦草編制,圖8 場景1 正描繪了這一場景。店內3 人席地而坐,有扎捆者,有編簍人,還有修剪葦草長度的助手,院內一名工人正在小跑著搬運做好的酒簍。由于編制技法細致,雖然是植物纖維制成,但極為緊實牢靠,不僅可以放酒,還可以放醋,在西壁的釀醋行中同樣有這種簍筐。

圖8 場景2 為油坊,屋內是一架大型的榨油機,一名赤膊大漢正在攪動榨油轉盤進行榨制,油坊左側一名頭戴瓜皮帽的小廝正在打油,院內東側房的工人正在用油簍裝油,這種竹簍看起來比一般的酒簍更大,編制更為密實。

圖8 編簍行、油坊

圖9 是釀醋坊,屋內兩名大漢正在翻掃發酵的高粱和揉制大曲,屋內仿佛香味四溢。正屋西側的一名工人正在打醋,地上整齊地碼放著七八口醋缸。作為山西的傳統工藝,制醋的幾個關鍵環節有磨、蒸、酵、熏、淋、陳,左側屋內的大缸正是用來陳放老醋所用。山西老陳醋的發酵要經過三冬二夏的冬撈夏曬,方可濃縮成一缸風味濃郁的極品老醋。而山西同樣有著廣泛的醋業市場,老百姓將其視為調味必備品,夸張者有“食可天天無肉,不可一日無醋”。

圖9 釀醋行

3.5 錫工行與編席匠的圖像構成

東壁最下端的右側最后兩幅圖為錫工行與編席匠(圖10)。由于錫的熔點較低,因此用它制作生活日用品遠比用青銅和鐵要方便快捷。從畫面中可以看出,這一時期的錫器大部分被制作為酒器和燭臺,用途非常廣泛。而錫工行的右側是一組編席的場景,山西北方地區采用了土炕的臥榻方式。因此,竹席的使用非常普及,畫面當中的三個工藝分別是殺青碾壓、破篾成線和經緯編制。利用這種工藝編制的竹席堅固耐用,保溫隔熱,是晉北地區每家每戶必備的生活用品。

4 結語

廣靈百工社中的40 幅圖像雖然篇幅較少,甚至不夠概念上的百幅,但技術含量扎實,繪制技法精細。與一般的寺觀壁畫相比,此殿壁畫采用了青綠色彩兼水墨的方法描繪,雖然采用建筑物進行了壁畫的串聯,但散點透視的應用使得每幅圖像都各自獨立。宋以后文人思想的滲透雖然強化了工藝的內涵表現,但鄙夷工匠也成為此后工藝發展的絆腳石。沒有具體的成套文獻記載,沒有名號的流傳后世,也沒有尊榮的社會地位,這些都讓工藝的傳承陷入一種惡性的局面。但是在中國傳統儒家文化理念的滲透下,“淡泊名利”的思想引導了古代技藝工作者獻身科學,“經世致用”的思想激發了愛國仁民的滿腔熱情,“務實求真”的思想促進了探索和求實精神。[18]因此,這些工匠在創作過程中仍然飽含熱情,發散的思維、細致的生活體驗促成了他們對工藝新的解讀。泱泱五千年中華文明,在回首歷史的時候,人們總是在緬懷秦皇漢武的豐功偉績,在長城喟嘆時又在贊揚雄關漫道的博大雄渾,但誰會想起這些默默無聞、名不見經傳的工匠呢。恰恰正是這些各行各業的古代匠人維系著民族文化的傳承,正是他們的勞作成就了生活與生命的延續,百工百匠,國之大魂,當之無愧。