試析亨利·帕克斯的《1866年公立學(xué)校法案》及其影響

陳柏聿,王曉焰

(四川師范大學(xué) 歷史文化與旅游學(xué)院,四川 成都 610011)

19世紀50年代末至19世紀80年代中期是澳大利亞教育史上的重要時期,王斌華教授在《澳大利亞教育》[1]中將其定義為“第一次教育改革浪潮”:“一方面,澳大利亞的教育家們?yōu)閷崿F(xiàn)世俗、義務(wù)和免費教育,與長期控制教育的教會勢力展開了斗爭;另一方面,此次改革為澳大利亞各州建立了較為完備的小學(xué)、中學(xué)教育體系,并為其后的教育改革奠定了基礎(chǔ)。”[1]6其中,新南威爾士州的改革分為兩個階段:以《1866年公立學(xué)校法案》為核心的第一階段和以《1880年公共教育法案》為核心的第二階段。1848年,新南威爾士開始實行兩個委員會制度,即教派學(xué)校委員會和國民教育委員會,由此開啟了政府對國民教育事務(wù)的干涉。但兩個委員會存在明顯的弊端,它們不僅各自為政、缺乏統(tǒng)一的行政管理,且委員會內(nèi)部的部分宗教人士缺少專業(yè)的管理能力,由此導(dǎo)致了該州教育水平和效率的低下。1866年,時任新南威爾士州殖民部長的亨利·帕克斯(Henry Parkes 1815—1896)以“世俗教育”為目標(biāo),開始著手改革計劃。作為一名堅定的世俗教育支持者,他旗幟鮮明地反對教會對教育的控制,主張國家教育、義務(wù)教育和免費教育,并長期致力于建立由政府主導(dǎo)的國家教育體系。通過立法的方式,帕克斯廢除了兩個委員會,建立了統(tǒng)一的教育委員會以負責(zé)資金的分配和教學(xué)計劃的制定;法案還建立了新的公立學(xué)校和認證教派學(xué)校,并對學(xué)校教學(xué)和管理進行統(tǒng)一監(jiān)督,從而將教育控制權(quán)從教會手中收回;法案限制了認證教派學(xué)校的選址和招生,以扼制教會學(xué)校的持續(xù)擴張;法案規(guī)定了宗教課程的內(nèi)容和和宗教教科書的使用,不再允許神職人員私下進行傳教;法案完善了教師培訓(xùn)和考核制度,建立了一套完備的教師培養(yǎng)體系,為新南威爾士教師整體素質(zhì)的提升提供了保障。在以上措施的影響下,新南威爾士現(xiàn)代公共教育系統(tǒng)開始逐漸成型,并為20世紀澳大利亞的第二、三次“教育改革浪潮”奠定了基礎(chǔ)。

國內(nèi)目前并沒有針對帕克斯教育貢獻及1866年法案的相關(guān)文章,也沒有相關(guān)外文資料的譯作,對此問題的研究仍待深入。大衛(wèi)·莫里斯(David Morris)《亨利·帕克斯與新南威爾士公共教育的發(fā)展(1850-1890)》一文是研究有關(guān)帕克斯教育思想及其實踐的最系統(tǒng)的研究成果。其內(nèi)容較為完整地介紹了帕克斯的1866年教育改革的背景、措施和影響,并且肯定了帕克斯對澳大利亞教育發(fā)展的積極影響。本文通過分析已公開的《1866年公立學(xué)校法案》原始材料,如調(diào)查報告、官方統(tǒng)計、民間刊物等,在充分借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上,對法案的核心內(nèi)容和影響進行分析,以對該法案的研究拋磚引玉。

一、《1866年公立學(xué)校法案》出臺的背景

公立學(xué)校法案能夠在1866年成功通過議會投票,得益于兩點:其一,新南威爾士社會立法改革的火熱進行讓教育法案的順勢出臺有了合理理由;其二,現(xiàn)行的以教會學(xué)校為首的教育體制難以滿足社會發(fā)展的需要,隨著民間改革呼聲的高漲,法案的出臺已是箭在弦上。

首先,新南威爾士動蕩的政治局面讓政治家們迫切需要立法改革以穩(wěn)定政局,這也為教育改革法案的順勢出臺提供了可能。19世紀50年代中期,新南威爾士政壇長期處于混亂狀態(tài),內(nèi)閣更換極為頻繁,難以形成穩(wěn)定的政治局面。自1858年起,殖民地的政治權(quán)力斗爭基本上是議會各派系或政治團體的領(lǐng)導(dǎo)人之間的斗爭,這些派系缺乏統(tǒng)一的原則和綱領(lǐng),大多數(shù)情況下,他們只是在派系領(lǐng)導(dǎo)人的個人魅力影響下聚集到一起。可以說,那時的殖民地沒有真正意義上的政黨,議會斗爭基本靠派系領(lǐng)袖的雄辯才能,派系的目的也只是團體私利而非國家利益。[2]9760年代初,殖民地的政治家們開始意識到,要解決當(dāng)前的困局,必須實行大刀闊斧的立法改革:包括選舉改革、議會改革、土地改革等。《新南威爾士1880年以前的圣公會教育》[3]的作者K.J.凱布爾認為,在這一系列的改革內(nèi)容中,教育顯然被視為一個爭議極小的問題,且該問題的解決將有助于提升行政活力和選民素質(zhì),因此,它所遇到的議會阻力也是最小的。

其次,由宗教團體主導(dǎo)的教育制度存在專業(yè)水平低下、教育資金分配不均、各自為政等問題,已經(jīng)難以適應(yīng)社會發(fā)展。1848—1866年間,新南威爾士州組建了兩個負責(zé)向?qū)W校提供財政支持的委員會:即教派學(xué)校委員會(The Denominational School Board.以下簡稱D.S.B)和國民教育委員會(National Board of Education.以下簡稱N.B.E),其中教派學(xué)校委員會(D.S.B)處于主導(dǎo)地位。雖然兩者都負責(zé)“財政和臨時教育內(nèi)容”,且成員都有著相似的社會階層和教育水平,但它們在教育管理方面卻存在著巨大差距。例如,教派學(xué)校委員會的管理者C.E.魯濱遜(C.E.Robinson)在任職的大部分時間里,并未提出過任何與教育以及教育管理有關(guān)的綜合性議案,他的專業(yè)水準極低,且不知如何去鼓勵或指導(dǎo)教師,這與負責(zé)過國民教育普查工作的N.B.E管理者威廉·威爾金斯形成了鮮明對比。[4]122同時,各教派學(xué)校(包括圣公會、天主教會、長老會、衛(wèi)斯理會等不同宗派建立的本教派學(xué)校,以接收本教派信仰的學(xué)生為主)長期維持著各自為政又相互競爭的狀態(tài),這導(dǎo)致了教育資源分配的不均和教學(xué)效率的長期低下。

兩個委員會制度的核心問題在于,各教派對“學(xué)校”概念的不同看法,以及各教派領(lǐng)袖對委員會決策的粗暴干涉。許多長老會和衛(wèi)斯理會對“學(xué)校”的概念仍停留在“宗教自衛(wèi)”上,他們開辦學(xué)校只是因為圣公會和天主教會這樣做了,所以他們也不甘落后。[5]101-2由于各教派學(xué)校信奉的原則不同,且沒有建立適當(dāng)?shù)男姓C構(gòu),因此委員會無法制定和執(zhí)行適用于全社會的統(tǒng)一政策。再加上相互競爭導(dǎo)致的資金短缺,這類學(xué)校的情況在五十年代后變得更糟了。有個例子可以說明,1861年時,教派學(xué)校委員會在獲得圣公會領(lǐng)袖的同意后,決定委任一名督察來負責(zé)巡視悉尼圣公會教區(qū)的學(xué)校。1861年初至1865年6月期間,W.P.凱西(W.P.Casey)擔(dān)任了這份工作[5]307,從他的報告中可以得到一個令人沮喪的現(xiàn)實:教派學(xué)校的校舍往往很差;缺乏諸如課桌、黑板和書本等基本設(shè)備;很多教師的教育水平不高,也缺乏專業(yè)的培訓(xùn),他們對如何指導(dǎo)學(xué)生的分類、就業(yè)幾乎一無所知。1866年,據(jù)另一位督查J.雷利(J.Reilly)所提交的報告可知,天主教學(xué)校學(xué)生的平均年齡略高于8歲,他們的平均在校學(xué)習(xí)時間不足兩年。[6]42實際上,直到1866年,教派學(xué)校委員會都還無法向教派學(xué)校提供充分的支持,例如:教師的適當(dāng)培訓(xùn)、教師考試制度、學(xué)生分類和教學(xué)大綱等。

隨著民間改革呼聲的日益高漲,現(xiàn)行的教育制度開始逐步瓦解,[7]123-125盡管圣公會對這一趨勢有過強烈的抵制,但最終也難成氣候。這表明,在帕克斯等教育工作者們的努力下,一個可被大眾所接受的公共教育體系正孕育而生,只待立法的最終通過。1866年,在帕克斯與保守派領(lǐng)導(dǎo)人馬丁組成的聯(lián)合政府領(lǐng)導(dǎo)下,教育改革的時機出現(xiàn)了,帕克斯隨后出任殖民部長,并開始著手改革事宜。[8]162

二、教育機構(gòu)改革:教育委員會的設(shè)立正式結(jié)束了新南威爾士教會對教育的長期控制

要實現(xiàn)“世俗教育”的目標(biāo),首先要解決教育機構(gòu)問題。通過立法,帕克斯成立了統(tǒng)一的教育委員會(Council of Education),該機構(gòu)由總督任命,對議會負責(zé)。隨后,教育委員會接管了舊機構(gòu)的財產(chǎn),由此解決了過去由兩個委員會相互競爭而造成的混亂局面。在此基礎(chǔ)上,帕克斯進一步組建了以自己為首的領(lǐng)導(dǎo)班底,開始大刀闊斧地整頓教育問題。至此,帕克斯從教育機構(gòu)的層面正式結(jié)束了新南威爾士教會對教育長達數(shù)十年的控制。

首先,帕克斯對委員會的組織機構(gòu)作了規(guī)范,明確規(guī)定了人員構(gòu)成,其組織成員盡量以高水平、高質(zhì)量的教育家、政治家為主。根據(jù)《1866年公立學(xué)校法案》第1條:以下規(guī)定須委任五人,組成教育委員會,該委員會是一個政治團體及法人團體,以“教育委員會”的式樣及名稱永久延續(xù),并承擔(dān)所有法律后果。[9]76根據(jù)法案第五條:教育委員會成員須由總督根據(jù)立法機關(guān)的意見委任,任期四年,但每名成員可隨時由總督根據(jù)同樣的意見免任;任何成員均可親自以書面形式向總督辭職,在任何成員死亡或被免職的情況下,可將由此產(chǎn)生的空缺位置提供他人。在此框架下,帕克斯親自擔(dān)任了第一屆教育委員會的主席,并提名威爾金斯等殖民地著名教育家作為成員和助理,形成了強有力的班底,為接下來的教育改革鋪平了道路。

其次,法案對委員會的財產(chǎn)問題進行了規(guī)定。帕克斯廢除了舊的兩個委員會,并沒收其財產(chǎn)用以統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)法案第2、3、4條:廢除了過去兩個委員會時期的國民學(xué)校和教派學(xué)校,重新設(shè)立公立學(xué)校與認證教派學(xué)校。1848年設(shè)立的國家教育委員會與教派學(xué)校委員會應(yīng)被解散,國家教育委員的所有土地、貨幣、證券和個人財產(chǎn),無論是托管或所屬的,均應(yīng)歸屬于教育委員會,但須遵守國家教育委員會已經(jīng)存在的合同和債務(wù);教派學(xué)校委員會所有教育用途的土地及校舍在符合當(dāng)時存續(xù)的信托的規(guī)定下,須獲得與該校有關(guān)的宗教派別的書面同意,并經(jīng)校長或獲授權(quán)代表簽字,以及在總督的批準下轉(zhuǎn)讓給教育委員會。也可以出售其學(xué)校和土地,并將所得款項用于與該宗教派別有關(guān)的類似性質(zhì)的教育目的,所有屬於教派學(xué)校委員會的個人財產(chǎn),現(xiàn)歸屬教育委員會。[9]77帕克斯以此充實了委員會的財政庫存,為之后龐大的教育開支(撥款建校)奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)。

最后,教育委員對議會負責(zé),其政策執(zhí)行受議會保障,并有權(quán)監(jiān)督學(xué)校教學(xué)和制定教學(xué)規(guī)范,以此限制宗教力量對學(xué)校的控制。根據(jù)法案第6、7條:教育委員會須負責(zé)處理議會撥作小學(xué)教育的所有款項,并有權(quán)設(shè)立和維持公立學(xué)校,或資助經(jīng)核證的認證教派學(xué)校。委員會可以委任督察員來監(jiān)督學(xué)校的教學(xué)情況,并及時匯報。學(xué)校可以在委員會的監(jiān)督下制定校規(guī)、任免教師、任命自己的校長、召開自己的會議、履行本法規(guī)定的職責(zé)、確定世俗教育課程、指導(dǎo)教師的培訓(xùn)考試和學(xué)生分類等,以及其他為執(zhí)行本法之規(guī)定而必須辦理之事項。教育委員會制定的所有條例須在一個月內(nèi)提交議會兩院審議,一旦通過即具有法律效力,并須在政府憲報刊登以供參考。[9]78法案第27條規(guī)定,教育委員會須在每年3月31日當(dāng)日或之前,向總督和議會呈交關(guān)于公立學(xué)校及認證教派學(xué)校的調(diào)查報告,并須在一個月內(nèi)將一般帳目報表及副本呈交議會。[9]80至此,委員會從立法層面初步實現(xiàn)了對教育控制權(quán)的回收。

三、學(xué)校與課堂教學(xué)改革:對教會學(xué)校發(fā)展和宗教課程的限制進一步削弱了學(xué)校中的宗教力量

法案對教會學(xué)校發(fā)展的限制主要體現(xiàn)在兩個方面:其一,在招生規(guī)模上的限制;其二,對招收的學(xué)生不設(shè)宗派的限制。

首先,教育委員會根據(jù)法案第九條:在任何可設(shè)立公立學(xué)校的地方,如有不少于70名兒童在該地方就讀,則教育委員會可在適當(dāng)討論后,在該公立學(xué)校五英里的范圍內(nèi)設(shè)立認證教派學(xué)校,并收納至少30名經(jīng)常就讀于該公立學(xué)校的兒童。另外,任何一個認證教派學(xué)校都必須處于附近公立學(xué)校的兩英里外,除非該學(xué)校及最近的公立學(xué)校的經(jīng)常就讀兒童合計不少于120名。且所有經(jīng)認證的教派學(xué)校均須接受與公立學(xué)校相同的世俗教育課程、相同的規(guī)章制度及相同的人員檢查,學(xué)校可以制定自己的規(guī)章制度,但不得與本法的明文規(guī)定相抵觸。[9]78實際執(zhí)行情況見表1和表2:

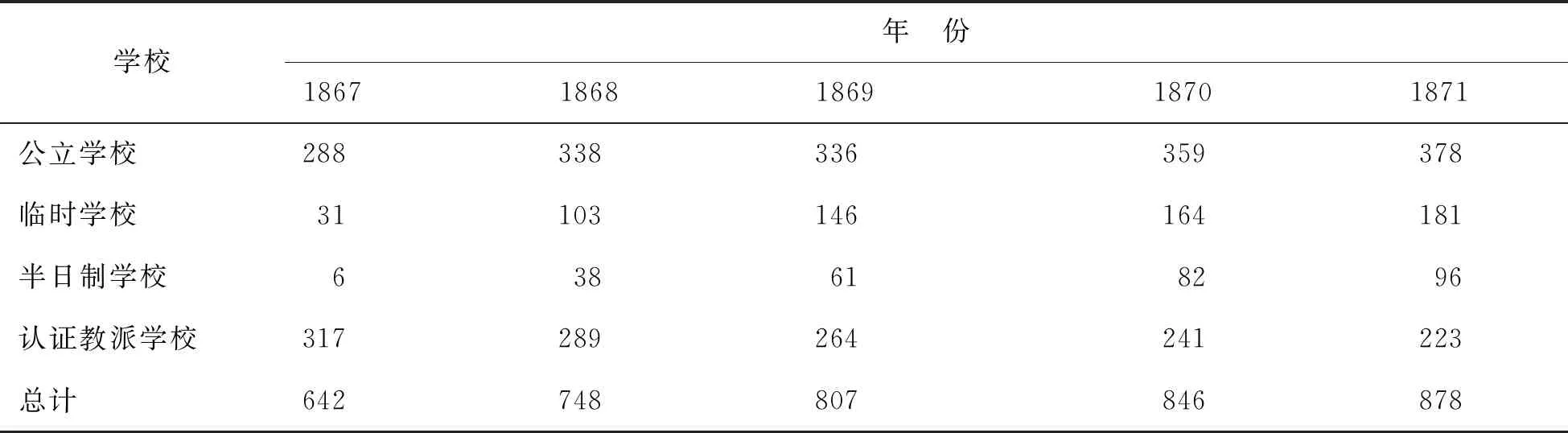

表1 教育委員會關(guān)于1871年公立學(xué)校狀況的報告:新建學(xué)校數(shù)量[10]3 單位:所

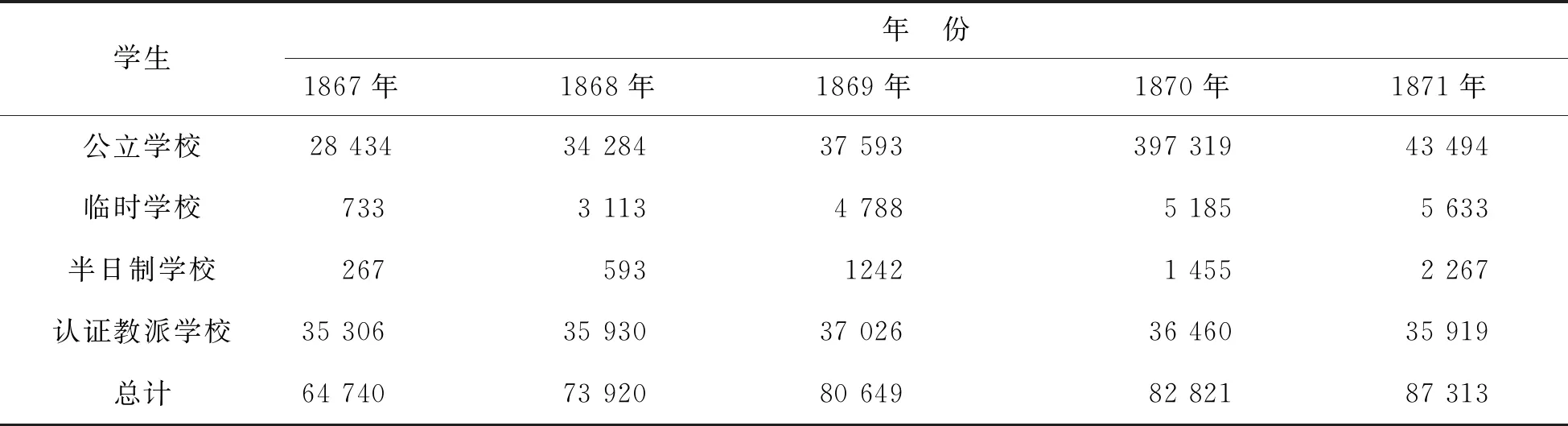

表2 教育委員會關(guān)于1871年公立學(xué)校狀況的報告:入學(xué)人數(shù)[10]3 單位:人

表1-表2為1867—1871年的各類學(xué)校建校數(shù)量、招生人數(shù)的對比圖,從表1可以看出,認證教派學(xué)校的數(shù)量在不斷減少,5年間減少了94所;從表2可以看出,認證教派學(xué)校的學(xué)生增速趨于停滯,總量長期保持在35 000人左右,與公立學(xué)校的迅猛增速形成鮮明對比。如此一來,認證教派學(xué)校既無法阻礙公共教育體制的發(fā)展,也不能作為一個獨立的系統(tǒng)加以壯大。帕克斯認為,保留教派學(xué)校有利于推廣公立學(xué)校的制度,因為所有的認證教派學(xué)校都必須符合公立學(xué)校在世俗教育方面的標(biāo)準。

其次,所有認證教派學(xué)校的學(xué)生均實行混合入學(xué),由此打破不同宗派間的隔閡,阻止學(xué)校私下對學(xué)生進行統(tǒng)一的宗教教育。根據(jù)法案第17、18條規(guī)定:任何兒童,都不能因其父母或監(jiān)護人的信仰、經(jīng)濟條件而被拒絕入讀公立學(xué)校或認證教派學(xué)校。如此一來,便形成了大量不同宗派的學(xué)生混合入學(xué)的局面。[9]80例如,委員會于1873年對圣公會認證教派學(xué)校進行了調(diào)查,截至1873年12月31日的一個季度內(nèi),經(jīng)當(dāng)?shù)匚瘑T會認證的新南威爾士認證教派學(xué)校兒童的入學(xué)率見表3:

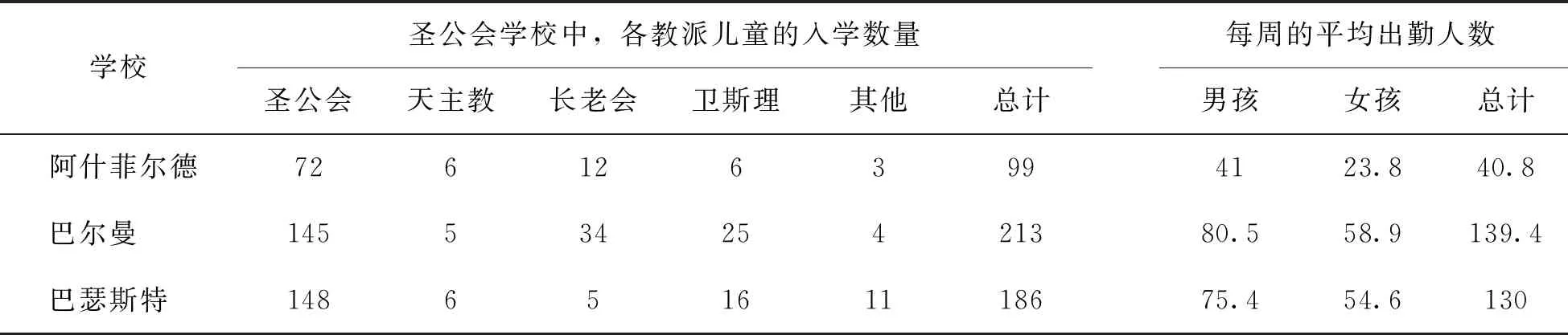

表3 新南威爾士認證教派學(xué)校兒童的入學(xué)率 [11]4

以阿什菲爾德地區(qū)為例,在全校99名學(xué)生中,圣公會信仰者為72人,天主教徒6人,長老會12人,衛(wèi)斯理宗6人,其他信仰者3人。可見,即便是在圣公會這類極具權(quán)威的教派學(xué)校中,依然有許多其他宗派的學(xué)生。類似的例子還有東梅特蘭的長老會學(xué)校,該學(xué)校在1867年有120個天主教學(xué)生和7個圣公會學(xué)生,但卻沒有一個學(xué)生是長老會的。K.J.凱布爾認為:“雖然認證教派學(xué)校在人口最稠密的地方仍然保留了影響力。但是,他們往往以這種方式作為公立學(xué)校的補充:被錄取的學(xué)生往往來自不同的教派,因此他們無法接受具體的宗教教育。”[3]作為例證,他進一步補充道:“到1878年,教會學(xué)校幾乎完全附屬于公立學(xué)校,它補充了公立學(xué)校,減輕了公立學(xué)校的負擔(dān),但它很難享有真正的獨立。”[3]帕克斯也談道:“我發(fā)現(xiàn),那些天主教、英國教會、長老會和衛(wèi)斯理宗信徒的子女們,在目前建立的公立學(xué)校就讀的比例,與這些教派中的人占全體人口的比例一樣大。這是一個不可辯駁的事實,證明那些父母本身并不反對他們的孩子與其他信仰的孩子并肩接受教育。”[12]182通過“混合入學(xué)”措施,過去教派學(xué)校間的隔閡被逐步打破,此舉不僅阻止了神職人員在學(xué)校發(fā)展宗派力量,還有力推動了教育公平的發(fā)展。

課堂教學(xué)改革的核心在于:限制宗教課程時間和宗教教科書的使用。所有的認證教派學(xué)校都必須和公立學(xué)校一樣,接受每天4小時的世俗課程,而宗教課程的時間則僅為1個小時;宗教課程使用的教科書由委員會規(guī)定,教師不得私下篡改,以此限制宗教勢力在學(xué)校的擴張。

根據(jù)法案第19條規(guī)定:在每所公立學(xué)校和認證教派學(xué)校內(nèi),每天專門作世俗教導(dǎo)的時間應(yīng)為4小時,且上午須有2小時,下午須有2小時;每天須留出1小時的時間,交由神職人員或宗教教師用以執(zhí)行本條款所規(guī)定的宗教教導(dǎo)。[9]791867年,委員會對《1866年公立學(xué)校法案》進行了補充,其中關(guān)于世俗課程的部分為:根據(jù)法案第62條規(guī)定,參照愛爾蘭國民教育體系,將學(xué)生劃分為五個年級。此處以一年級和五年級為例,一年級的課程為:閱讀(使用愛爾蘭國民教育委員會一年級課本,或與之相當(dāng)?shù)囊恍┦浪组喿x書籍);寫作(抄寫板書,聽寫單音節(jié));算術(shù)(數(shù)字表,簡單的加減法、心算);實踐課(家畜喂養(yǎng)和手工制作);音樂課(演奏簡單的旋律)。五年級的課程為:閱讀(愛爾蘭國民教育委員會的四年級補充課本,或同等書籍);寫作(練習(xí)更加復(fù)雜的辭藻);算術(shù)課(學(xué)習(xí)小數(shù)、復(fù)數(shù)、求積法);語法(句法、韻律學(xué)、句子結(jié)構(gòu)分析);地理課(世界地圖的分析);專業(yè)課程(藝術(shù)和手工);法律與健康課;社會經(jīng)濟學(xué);公民的權(quán)利與義務(wù);音樂(主音唱法、固定記譜法);繪畫(透視圖、臨摹);幾何學(xué)(歐幾里得幾何學(xué)第一冊);代數(shù)課(兩個未知量的簡單方程);拉丁語(史密斯的拉丁語歸納課程);經(jīng)文課。[13]30關(guān)于宗教課程的部分,法案補充條款第63-67條規(guī)定:那些經(jīng)父母同意,且從受批準的宗教教師那里接受圣餐禮儀等特殊宗教教育的兒童,都將被允許在每天接受1個小時的宗教教育。每所公立學(xué)校須至少開設(shè)一個由教派學(xué)生組成的班級,若難以同時開設(shè)多個教派班級,則有必要在一周中分批次組成多個教派班級,當(dāng)然,這種安排必須在不侵犯其他學(xué)生的利益和便利的前提下進行。每一位教師都必須熟悉和改進自己的教學(xué)方法,并在課堂上加以實踐,以便他的教學(xué)能產(chǎn)生最大的效果。教師的工作效率是以學(xué)生的素養(yǎng)和思想道德的進步程度來衡量的,因此,教師的教學(xué)效果和教學(xué)方法應(yīng)該被持續(xù)關(guān)注。教師應(yīng)規(guī)定在所有班級中公平分配時間,以免忽視學(xué)生。在平時的教學(xué)期間,任何人不得做出冒犯學(xué)生宗教觀點的事。[13]31具體課程內(nèi)容如表4所示:

可以看出,1867年的學(xué)校課程分為基礎(chǔ)課和進階課,其中閱讀、寫作、算術(shù)、語法、地理、音樂、繪畫、幾何學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等現(xiàn)代化的世俗課程占絕大多數(shù),僅經(jīng)文課一項為宗教課程,且上課時間還被壓縮為每天1個小時。除此之外,學(xué)校每年會舉行期末考試,根據(jù)學(xué)生的成績將其劃分為優(yōu)秀、良、尚可、不及格等四個等級,以此作為學(xué)校教學(xué)水平的評估依據(jù),并決定學(xué)校未來的政府補貼數(shù)額。考試科目以世俗課程為主,包括:閱讀(字母、音節(jié)、簡述、基礎(chǔ)散文)、寫作(基礎(chǔ)、臨摹)、算術(shù)(基礎(chǔ)、高階)、語法(基礎(chǔ)、進階)、地理(基礎(chǔ)、進階)、其他(經(jīng)文課、繪畫、音樂、歐幾里得、幾何學(xué)、測量學(xué)、拉丁語、三角函數(shù)、刺繡)[11]8

第三,在課本方面,世俗課程和宗教課程均采用愛爾蘭國民教育制度所規(guī)定的學(xué)校教科書,這套課本也同時適用于認證教派學(xué)校,且不再允許神職人員私下使用自己的書籍。根據(jù)法案第30條規(guī)定:在本法的體系中,“世俗教學(xué)”一詞應(yīng)被視為包括區(qū)別于教條主義或辯論神學(xué)的一般宗教教學(xué),在普通教學(xué)過程中,應(yīng)借用愛爾蘭國立學(xué)校體系中的教科書來講授基督教通用教義。[9]801867年補充內(nèi)容的第64條談到:教師應(yīng)注意,在宗教課程中使用的宗教書籍應(yīng)嚴格限制在委員會規(guī)定的范圍內(nèi),此原則即使受學(xué)校兒童父母的反對也不應(yīng)該改變。[13]31。通過以上諸多措施,帕克斯不僅加強了世俗教育在學(xué)校的地位,同時也進一步打擊了學(xué)校中的教會力量,

四、改革:師范學(xué)校的建立開啟了新南威爾士州教師培訓(xùn)制度的先河

法案制定了一套完整的師范培訓(xùn)制度,從入學(xué)選拔、在校培訓(xùn)、水平考核等三個方面詳細規(guī)定了教師培訓(xùn)的流程。在該制度下,所有學(xué)校的教師都必須在委員會專門設(shè)立的教師培訓(xùn)學(xué)校接受訓(xùn)練并參加考試,只有經(jīng)過考核者才可上任。此舉不僅對提高教師整體素質(zhì)產(chǎn)生了積極影響,對公共教育體系的建立有著重要作用。

首先,是培訓(xùn)學(xué)校的建立,根據(jù)法案第15條可知:教育委員會須設(shè)立一所或多所男女教師訓(xùn)練學(xué)校,并訂明該學(xué)校的課程及考試,而受教育的教師須按其教育造詣及教學(xué)技能分類,合格者將領(lǐng)取證書并獲得學(xué)校中的相應(yīng)職位,且每一所該類學(xué)校的訓(xùn)練課程須為世俗課程。[9]80

其次,在教師的入學(xué)方面,1867年的《1866年公立學(xué)校法案》補充條例規(guī)定了申請教師的等級劃分和對應(yīng)的入學(xué)科目。根據(jù)條例第20、21條可知:委員會將接收三個標(biāo)準的候選人進入培訓(xùn)學(xué)校,(1)任期已滿一年的教師和已在其他地方接受培訓(xùn)的教師;(2)未經(jīng)培訓(xùn)的教師或?qū)W校負責(zé)人;(3)首次進入教師行業(yè)的人員。教師須按所附表格申請入讀培訓(xùn)學(xué)校,年齡必須滿18歲,但不得超過40歲;身體健康且沒有傳染性疾病;樂觀積極、充滿活力,以及完美的聲譽;委員會將審查教師們的歷史,并給出評價;所有教師必須接受以下科目的考試:閱讀(愛爾蘭國民教育委員會四年級課本,或其他類似書籍);口語(有流利的表達能力,對問題能應(yīng)答自如);寫作(能夠用整潔易讀的文字書寫課本的第一段內(nèi)容);算術(shù)(基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)內(nèi)容);語法(分析課本的第一段句子);地理學(xué)(地理學(xué)的基本部分)。入學(xué)考試將每季度舉行一次,分別為3月、6月、9月和12月的最后幾周;培訓(xùn)期為一個月、三個月或六個月,視需要而定。[13]19

再次,關(guān)于教師在校期間的培訓(xùn)問題,1867年的法案補充條例規(guī)定了教師在校期間的津貼和學(xué)習(xí)內(nèi)容。根據(jù)條例第24條:對符合上述條件的候選人,將給予以下津貼:已婚夫婦每月7英鎊;未婚人士每月5英鎊,當(dāng)培訓(xùn)學(xué)校準備接收教師入住時,這些津貼可以撤回,并提供食宿。根據(jù)條例第25條:按照通常的教學(xué)方法,其培訓(xùn)科目包括下列幾種:閱讀—包括聽寫和指導(dǎo);學(xué)校用書—按照教育委員會規(guī)定的愛爾蘭國家委員會四年級課本;語法—解析和組成分析;地理—自然科學(xué)和描述法;學(xué)校管理—組織、紀律和規(guī)則;算術(shù)—簡單算術(shù)和復(fù)合算術(shù)、分數(shù)、小數(shù);繪畫—基礎(chǔ)繪畫技能的講解;音樂—要求初級樂理證書。候選人在每個星期有一天需要在培訓(xùn)學(xué)校工作,他們還需要在一定程度上接受體育訓(xùn)練,男性候選人要接受基礎(chǔ)軍事訓(xùn)練,女性候選人要接受健美操的訓(xùn)練。[13]19

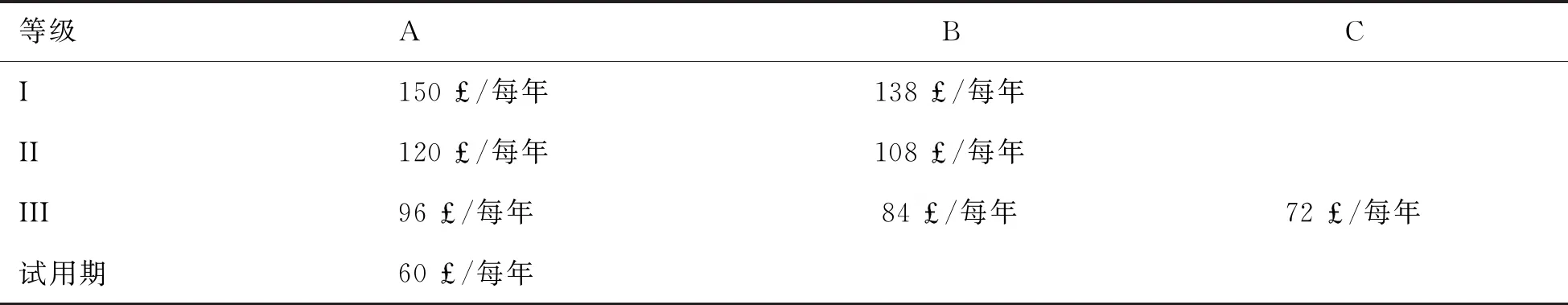

最后,關(guān)于教師水平的考核問題,1867年的法案補充條例對教師水平進行了分級,不同等級的教師接受的考試內(nèi)容和任教時的薪資也不同,以此達到選拔優(yōu)質(zhì)教師的目的。根據(jù)條例第28條:培訓(xùn)學(xué)校的教師平時要進行口試和筆試,口試將每月舉行一次,以測試他們的專注力;筆試將每季度舉行一次,在1月、4月、7月和10月的第一周舉行,并且根據(jù)教師的水平從高到低分為三個等級(等級 I:A、B;等級 II:A、B;等級 III:A、B、C)[13]20。

條例第36-37條規(guī)定了不同等級教師的考試內(nèi)容大綱,以保證教師的教學(xué)質(zhì)量。此處以第三和第二級教師為例:第三級教師(等級 III)的考試內(nèi)容為:語法(包括標(biāo)點,釋義,句法分析,簡單句和組合句的分析);地理(一般和描述性);算術(shù)(小數(shù)運算);學(xué)校管理(包括學(xué)校的組織、紀律和教學(xué));教材(從一年級到三年級);閱讀(選自教科書的散文和詩歌);寫作(臨摹和復(fù)寫);音樂;針線活(女教師);經(jīng)濟學(xué)。可以看出,學(xué)校對第三等級教師的要求較為簡單,只需其足以應(yīng)付基礎(chǔ)的教學(xué)內(nèi)容即可。第二級教師(等級 II)的考試內(nèi)容為:語法(包括標(biāo)點、釋義、結(jié)構(gòu)、句法分析、派生句);地理(描述性解釋);算術(shù)(小數(shù)、統(tǒng)計學(xué)、方程、測量學(xué));學(xué)校管理(更詳細的學(xué)校組織、紀律和教學(xué)內(nèi)容);閱讀(選自文學(xué)類書籍的散文和詩歌);寫作(抄寫、寫信);音樂;線性繪針線活(女教師);經(jīng)濟學(xué);代數(shù)(二次方程);幾何學(xué)(歐幾里得幾何學(xué)第一冊);拉丁語語法。所有等級低于(等級 III 水平 A)的教師必須每年接受一次考試,考試成功并不一定意味著教師有資格獲得更高的等級,但如果考試失敗,則將導(dǎo)致降級。[13]22

此外,法案劃分了不同等級教師的薪資水平,以此鼓勵教師完善自身水平,從而提高整體的教學(xué)質(zhì)量。根據(jù)條例第43條:學(xué)校教師的報酬包括:工資、學(xué)生學(xué)費和住宿費,且等級越高則報酬越優(yōu)厚,見表5:

表5 法案規(guī)定的教師薪資[13]24

由此,帕克斯為新南威爾士建立一套簡陋但完整的師范培訓(xùn)模式,它涵蓋了教師的培訓(xùn)、考核和錄用,成為了新南威爾士州建立現(xiàn)代化教師培訓(xùn)制度的開端,推動了澳大利亞公共教育體系的整體發(fā)展。

五、結(jié)語

總的來說,以“世俗教育”為目標(biāo)的《1866年公立學(xué)校法案》未能完全實現(xiàn)其初衷,它更多是帕克斯與教會相互妥協(xié)的產(chǎn)物:學(xué)校里的宗教課程得到了保留,且神職人員依然可以前往學(xué)校講學(xué),甚至擔(dān)任學(xué)校公職,這距離“第一次教育改革浪潮”的最終目標(biāo)(世俗教育、義務(wù)教育、免費教育)還相去甚遠,直到1880年《公共教育法案》的出臺,這三大目標(biāo)才得到了初步實現(xiàn)。但另一方面,1866年法案的積極影響仍是不容忽視的,因為它將新南威爾士的教育改革提升到了歷史新高度,成為了全澳大利亞教育改革浪潮的重要一環(huán)。同時,它也首次為該州建立了一套較為完整的公共教育體系,讓教會控制學(xué)校的現(xiàn)象徹底淪為了歷史。正如1872年《悉尼晨報》的一篇評論文章所說:“帕克斯先生的《公立學(xué)校法案》讓學(xué)校的地位空前提高;它提高了人民的教育水平并淘汰了許多不稱職的教師;它關(guān)閉了沒有實際教學(xué)條件的學(xué)校;它把許多小而低效的學(xué)校合并成了高效的大型學(xué)校;而且,它正在穩(wěn)步地為下一代提供高質(zhì)量的教師。所有這一切都是符合國家利益的偉大舉措,其結(jié)果本身不僅證明了該法案的卓越,更是證明了政府控制教育的優(yōu)勢。”[14]4據(jù)新南威爾士官方統(tǒng)計表明,在1867年至1873年間,公立學(xué)校的入學(xué)率幾乎翻了一番;在同一時期,所有學(xué)校的入學(xué)率加起來增加了42%。[15]7可見,法案的頒布與執(zhí)行起到了積極作用。

綜上所述,解讀亨利帕克斯的《1866年公立學(xué)校法案》的極其必要且有價值的,它將有助深化我們對澳大利亞教育史的研究,同時,也對我國的現(xiàn)代化教育改革具有借鑒意義,讓我們進一步了解國家現(xiàn)代化道路上教育改革的作用和影響。