倍他樂克聯合胺碘酮治療頑固性室性早搏的臨床療效研究

韋秋香

(廣西河池市都安瑤族自治縣人民醫院 心血管內科,廣西 河池 530700)

0 引言

室性心律失常是臨床上較為常見的一類疾病,該病的發病原因主要是由心室心率紊亂引起的,其類型有室性心律失常(室性心動過速)、室性早搏(室早)、心室顫動(室顫)等。相關數據表明,室性心律失常是心源性猝死的重要因素,室性心律失常不僅會引起器質性心臟病,同時也會導致心臟疾病患者發生猝死。研究表明,室性心律失常的發生機制既與缺血再灌注損傷有關,同時也與機體炎性反應、體內心肌缺氧缺血損傷導致電生理異常有密切關系[1]。室性早搏作為臨床上最常見的心律失常疾病之一,在器質性心臟病患者甚至正常人群中的發病率都較高,一般臨床上往往將病程較長、治療效果不佳的室性早搏稱之為頑固性室性早搏。

頑固性室性早搏患者的臨床癥狀主要有心悸氣短、胸悶不適等,同時疾病嚴重者有可能出現短陣或持續性心動過速,從而給患者帶來生命危險。現階段對于心律失常的治療一般以藥物治療為主,由于胺碘酮有著延長各部心肌組織的動作電位及有效不應期的作用,同時該藥還能夠有利消除折返激動,在臨床上應用較為廣泛;此外倍他樂克能夠有效阻滯心臟異位起搏點腎上腺素的受體興奮,從而起到了抗心律失常的治療效果,因此倍他樂克聯合胺碘酮有著良好的協同效應[2]。我院為了進一步探討倍他樂克聯合胺碘酮治療頑固性室性早搏的臨床療效,選取我院收治的60例頑固性室性早搏患者為研究對象進行了調查研究,取得了良好的實驗效果,現將具體實施情況報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取于2018年1月到2020年6月在我院進行治療的頑固性室性早搏患者共60例為研究對象,所有患者病程為3個月至4年,平均(1.42±0.64)年;對60例患者按照隨機分組原則分為觀察組和對照組:其中觀察組患者中男24例、女6例,年齡為44~85歲,平均(58.34±3.07)歲;對照組患者中男21例、女9例,年齡為39~80歲,平均(56.4±4.22)歲。對比觀察組及對照組患者的性別、年齡等資料時無顯著差異,不具備統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法。對觀察組患者及對照組患者實施常規治療,包括降壓、擴冠、強心、利尿、營養心肌及支持等,同時對于患者入院前使用的抗心律失常藥物加以停用。在此基礎上,給予對照組30例患者倍他樂克藥物治療,其藥量為25 mg/次,服藥頻率為2次/d,連續口服1周,治療有效者維持服藥6個月。在進行常規治療基礎上給予觀察組30例患者倍他樂克聯合胺碘酮藥物治療:其中胺碘酮服藥量為0.2 mg/次,服藥頻率為3次/d,連續口服1周,治療有效者將服藥量減為0.2 mg、頻率降為1次/d并維持6個月;倍他樂克服藥量為12.5 mg/次,服藥頻率為2次/d,連續口服1周,治療有效者服藥頻率降為2次/d并維持6個月。

1.3 指標觀察。對觀察組及對照組患者實施不同治療后實施6個月的隨訪,對所有研究對象進行常規心電圖、動態心電圖等檢查。同時以我國衛生部制定頒布的《血管系統藥物臨床研究指南原則》為參考對兩組的治療效果進行判斷[3]:①治療顯效:患者經心電圖檢查顯示室性早搏消失或減少90%以上者;②治療有效:患者經心電圖檢查顯示室性早搏減少50%以上者;③治療無效:患者經心電圖檢查顯示室性早搏無變化或較前增多。治療總有效率=(治療顯效+治療有效)/病例總數×100%。

1.4 統計學分析。本次研究利用SPSS 19.0統計軟件對研究所得的數據進行分析處理,相關資料以(%)進行表示,同時進行χ2檢驗;當兩組數據差異P<0.05時,說明差異具備統計學意義。

2 結果

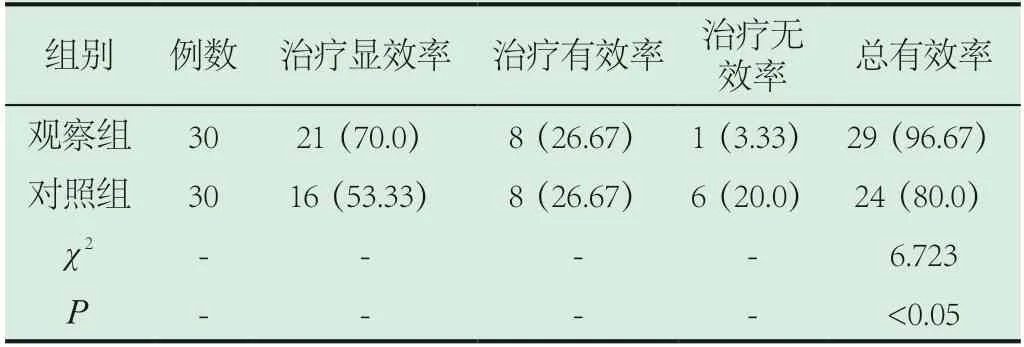

2.1 分析對照組和觀察組之間的治療有效性情況。對照組及觀察組患者接受不同治療后,統計數據顯示觀察組患者的治療顯效比例為70.0%(21/30),治療有效比例為26.67%(8/30),治療無效比例為3.33%(1/30);對照組患者的治療顯效比例為比例為53.33%(16/30),治療有效比例為26.67%(8/30),治療無效比例為20.0%(6/30),觀察組的治療總有效率(96.67%)顯著高于對照組的治療有效率(80.0%),其差異具備有統計學意義(χ2=6.723,P<0.05),見表1。

表1 觀察組及對照組患者治療有效性情況[n(%)]

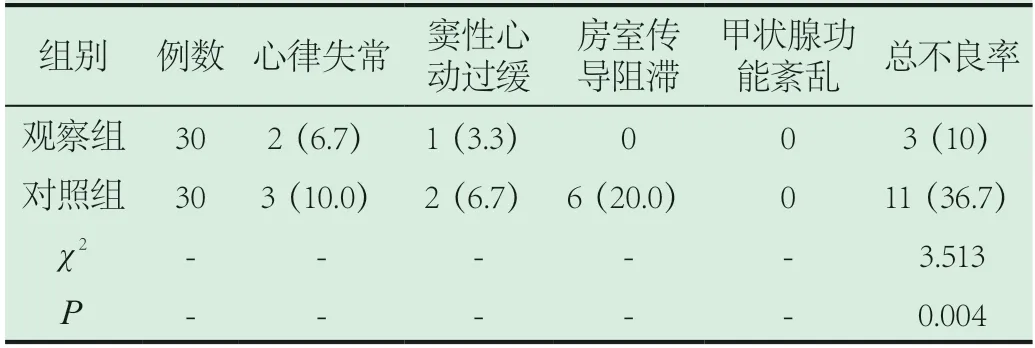

2.2 分析2組患者之間的不良反應發生率。觀察組患者的不良反應總發生率(10%)顯著低于對照組(36.7%)(P<0.05),詳情見表2。

表2 仔細比較2組患者間的不良反應情況[n(%)]

2.3 比較兩組患者的室性早搏以及心率指標。兩組患者治療前室性早搏以及心率評分無明顯差異(P>0.05),實施不同的治療模式之后兩組患者室性早搏以及心率評分明顯降低,觀察組患者治療后的室性早搏評分(719±83)分與心率評分(70.5±7.1)分明顯低于對照組室性早搏評分(2588±279)分與心率評分(78.9±8.5)分,差異有統計學意義(P<0.05),如表3所示。

3 討論

室性心律失常的發病機制較為復雜,但心室的心律紊亂是主要因素之一。室性心律失常是臨床內科中較為常見的急癥之一,主要有室性早搏、室性心動過速、心室顫動等三種類型。室性早搏可見于器質性心臟病及其他疾病者,同時也常見于正常人群中。近年來隨著社會及生活的改變,使冠心病、心肌炎、肺心病等疾病的發病率逐步上升,同時并發的室性早搏患者也不斷增加[4]。

表3 兩組患者室性早搏以及心率指標比較()

表3 兩組患者室性早搏以及心率指標比較()

現階段對于室性早搏實施臨床治療時仍是以藥物治療手段為主,實施藥物治療的目的主要是控制患者心律、穩定血流動力學的同時有效減少急性并發癥的出現,但當前的抗心律失常藥物往往存在負性肌力作用等不良影響。研究認為胺碘酮在治療室性早搏時,能有效減緩心肌的傳導速度、降低外周阻力和后負荷,同時可以有效增加左室輸出量;在利用倍他樂克進行治療時,可以有效降低心臟異位起搏點興奮性,從而起到穩定心室率,抗心律失常的作用。因此胺碘酮與倍他樂克聯用可提高對室性早搏的治療效果,同時其藥物使用風險也并未明顯升高[5]。

本研究為了進一步調查倍他樂克聯合胺碘酮治療頑固性室性早搏的臨床療效,選取于2018年1月至2020年6月在我院進行治療的頑固性室性早搏患者共60例為研究對象進行實驗研究。結果顯示,實施倍他樂克聯合胺碘酮治療的觀察組治療總有效率(96.67%)顯著高于對照組的治療有效率(80.0%),其差異具備有統計學意義(χ2=6.723,P<0.05)。由此可見,倍他樂克聯合胺碘酮對于頑固性室性早搏的治療具有顯著的療效,值得在臨床上加以推廣應用。