觀察中醫傳統治療配合下肢核心肌力訓練對膝關節炎的療效影響

賴劍萍,薛愛國

(廣東省東莞市中醫院,廣東 東莞 523000)

0 引言

KOA是臨床高發病,主要特征是關節軟骨損壞、關節周圍骨質增生、關節軟骨退行性變、軟骨下骨硬化伴囊腫[1],致使關節面受損,有膝關節僵硬、活動受限、腫脹疼痛、畸形等表現,若是治療不當,病情遷延后可發生關節活動障礙,甚至喪失關節功能,使患者失去生活自理能力、勞動能力,增加個人心理負擔、社會經濟壓力。目前臨床尚無治愈KOA的特效方法[2],重在減輕癥狀、控制疾病進展。基于此,本文就下肢核心肌力訓練配合中醫傳統治療運用在KOA治療中的療效進行了下述分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料。以隨機數字表法將2019年4月至2020年4月我院接診的60例KOA患者設置為對照組(共30例)、實驗組(共30例)。對照組:男11例,女19例,年齡46~79歲,平均(62.6±9.6)歲,病程1個月至6年,平均(3.1±0.8)年;實驗組:男13例,女17例,年齡48~80歲,平均(63.3±6.5)歲,病程2個月至7年,平均(3.8±1.2)年。研究活動的納入標準:①停用止痛藥物;②晨僵小于30 min;③關節負重活動時伴疼痛或研磨感,X線檢查顯示關節邊緣存在骨贅;④均在了解研究內容的基礎上自愿參與。排除標準:①長期服用影響療效評定的藥物者;②中途退出研究者;③內側半月板損傷者;④嚴重造血系統疾病者;⑤膝關節存在嚴重活動障礙,且無法進行肌力訓練者;⑥曾行膝關節置換手術者。組間一般資料無差異,P>0.05,可對照研究。

1.2 方法。對照組(行中醫傳統治療):進行針灸治療,采用“補腎榮骨針法”,即:患者側臥位,患肢在上面,①取穴:腎俞、血海、肝俞、梁丘,并加膝三針(內外膝眼、陽陵泉);②操作:取側臥位,將患側下肢、腰部充分暴露,膝眼穴用毫針向對側斜刺,其他穴位用毫針直刺;③留針時間:得氣后留針30 min,且腎俞、血海、肝俞、梁丘需接電針儀,通電30 min;④療程:每次30 min,每周3次,共治療6周。實驗組(行下肢核心肌力訓練+中醫傳統治療):中醫傳統治療同對照組,并進行下肢核心肌力訓練,包括:①直腿抬高運動:取仰臥位,訓練側下肢伸膝0°位,另外一側下肢自然放松于床面,訓練側下肢股四頭肌發力,維持伸膝位的同時把肢體抬離床面約15 cm,保持5-10 s,之后落下、放松,20個/組,2-3組/天,雙下肢均進行;②雙下肢股四頭肌等長收縮運動:取仰臥位,且膝關節伸展位,股四頭肌持續用力收縮,保持至力竭,后放松,20個/組,2-3組/天;③臀中肌訓練:患者側臥位,屈髖約45°,屈膝約90°,臀中肌發力,帶動雙膝關節打開,終末位置保持10 s,后放松,20個/組,2~3組/天,雙側訓練;④雙側臀橋:仰臥屈髖屈膝位,臀部收緊抬起,使大腿-臀部-腹部保持同一水平,保持3秒后緩慢落下,15個/組,2-3組/天。

1.3 觀察指標。①KOA嚴重程度:以西安大略和麥馬斯特大學骨性關節炎疼痛指數(WOMAC)作為評估依據[3],該量表主要從功能、僵硬、疼痛三個方面完成療效評價,分數低則KOA病情較輕;②中醫癥狀積分:主要評價最大行走距離、行走時疼痛、起床后疼痛、夜臥休息疼痛[4],其中正常計0分,輕度計2分,中度計4分,重度計6分;③綜合療效:無效:關節功能障礙無改善,疼痛有所緩解;有效:關節功能有所改善,且主要癥狀減輕;顯效:關節功能基本恢復正常,且全部癥狀消失,計算總有效率(有效率與顯效率之和)[5]。

1.4 統計學分析。SPSS 23.0統計學軟件為本次研究標準化處理觀察數據的工具,且KOA嚴重程度、中醫癥狀積分行t檢驗,以()表示,綜合療效行χ2檢驗,以n/%表示,當分析結果為P<0.05時,代表組間數據存在差異。

2 結果

2.1 分析KOA嚴重程度。組間治療前WOMAC評分無明顯差異,P>0.05;實驗組治療4周、6周、2個月時的WOMAC評分低于對照組,P<0.05,數據見表1。

表1 KOA嚴重程度對比(,分)

表1 KOA嚴重程度對比(,分)

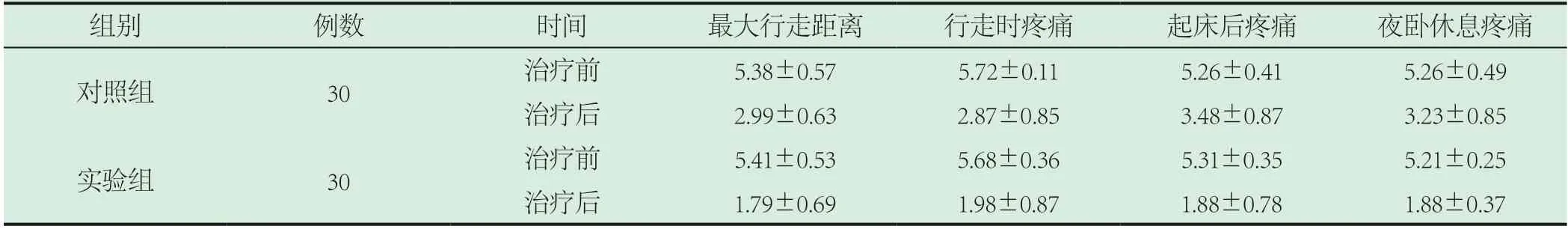

2.2 分析中醫癥狀積分。組間治療前中醫癥狀積分無明顯差異,P>0.05;治療后,實驗組最大行走距離、行走時疼痛、起床后疼痛、夜臥休息疼痛評分均低于對照組,P<0.05,數據見表2。

表2 中醫癥狀積分對比(,分)

表2 中醫癥狀積分對比(,分)

2.3 分析綜合療效。在綜合療效方面,實驗組(93.33%)優于對照組(66.67%),P<0.05,數據見表3。

表3 綜合療效對比[n(%)]

3 討論

KOA主要是因過度負重、慢性反復損傷等因素,致使膝關節周圍軟組織損傷,削弱關節潤滑作用,發生軟骨損傷、骨贅增生,出現活動受限、關節疼痛,且活動受限、反復關節疼痛可使肌肉發生廢用性萎縮,導致肌力減退。中醫認為此病屬于“膝痛”、“骨痹”等范疇[6],痹阻經絡、肝腎陰虛、血行不暢是主要病因,可采用針灸治療。

本次研究表明,下肢核心肌力訓練配合中醫傳統治療更有助于治療KOA,主要表現在實驗組WOMAC評分、中醫癥狀積分低于對照組,且總有效率(93.33%)高于對照組(66.67%),P<0.05。分析原因:現代研究認為,針灸可以改變關節血液中生物分子的分布,或是阻斷生物信號傳導,從而達到治療目的,另外,腫瘤壞死因子(TNF-α)、白細胞介素-1(IL-1)是參與KOA的重要介質[7],當進行針灸治療時,可減少TNF-α、IL-1β含量,控制KOA進展,減少關節骨贅形成,加之對患者進行電針治療,能夠激發外周輸入信號,釋放強啡肽、內嗎啡肽,可起到鎮痛效果。此外,有研究指出[8],KOA發病與軟組織損傷、體重、下肢力線改變、長期負重密切相關,而股四頭肌肌力減退、臀中肌、臀大肌力量不足與膝關節軟組織損傷有關,所以對實驗組患者加用下肢核心肌力訓練,能夠增強患者股四頭肌以及臀中肌、臀大肌肌力,提升肌容量,有助于維持其下肢生物力學平衡,并且不論是出于提升日常生活能力的目的,還是打破疼痛、關節不穩、肌肉萎縮間的惡性循環,均需進行相應的肌力訓練。

綜上所述,由于下肢核心肌力訓練配合中醫傳統治療對于KOA患者有較好療效,且下肢核心肌力訓練便于操作、方法簡單易學,針灸療法患者認可度高,均有廣闊應用前景,建議臨床推廣。